어디에나 금수저는 있다

심지어 문단에도

부카우스키의 말년 일기 『죽음을 주머니에 넣고』에는 전업작가로 먹고살기가 어렵다는 구절이 종종 등장한다. 미국 인구만 3억, 영어 사용 인구는 10억을 가뿐히 넘는 시장에서도 어렵다면, 대체 누가 글을 쓸 수 있을까. 한 가지 답은 금수저다.

- 글 | 손민규(인문 PD)

고도 성장은 끝났고, 취업하기 힘들고, 그나마 취업하더라도 고용 안정성도 떨어진다. 사회가 정체될수록 계층 이동은 어려워진다. 실제로 현재 대한민국에서는 개인의 노력보다는 태어났을 때 물었던 수저가 중요하다는 이른바 금수저, 은수저, 동수저, 흙수저 이야기가 설득력을 얻고 있다.

부모님 재력이 어느 정도여야 금수저일까? 중산층이라는 단어가 꽤나 모호하듯, 금수저 역시 그렇다. 수저를 이루는 금속 재질을 결정하는 기준은 자산과 소득이 되겠지만, 어디서부터 금수저이고 어디서부터 은수저인지를 딱 자르기는 꽤나 어렵다. 남자 170cm면 작은 키고, 169.9cm면 그렇지 않다고 말하기 어려운 맥락처럼. 참고로 내 키는 169.9cm에도 미치지 못한다. 이런 흙수저 같으니라고!

확실한 사실은 손님 끊일 걱정 없는 맛집이나 세입자 꽉 찬 건물을 물려받을 리 없고 부모님 자산이 수십 억대가 아닌 우리 대부분은 흙수저 인생이라는 점일 테다. 필자도 마찬가지다. 당연하듯, 요즘 유행하는 흙수저 테스트 결과에서도 흙수저로 나왔다. 흙수저 인생을 비관하고 어머니를, 할아버지를, 증조할머니를, 단군 할아버지를, 웅녀를, 베이징원인을, 오스트랄로피테쿠스를, 고릴라를 원망해본들 무슨 소용이리.

이럴 때는 그냥 책이나 읽자. 이왕이면 풍자와 해학이 가득한 문장을 자유롭게 구사하는 작가면 좋겠다. 마침 세상을 유쾌하게 조롱하기로는 “너가 둘째야”라고 하면 화낼 작가, 찰스 부카우스키의 『죽음을 주머니에 넣고』가 나왔다. 제목에 들어간 ‘죽음’이라는 단어에서 유추할 수 있듯, 1994년에 백혈병으로 세상을 등진 작가가 1991~1993년에 쓴 일기다.

찰스 부카우스키는 굴곡 많은 삶을 살았다. 정년 보장과 고소득과는 거리가 먼 창고와 공장을 전전하며 단순 노동으로 끼니를 마련했으며 쓰레기통을 침실 겸 부엌 삼아 살았단다. 이 시기의 삶은 그의 자전적 소설인 『우체국』에 잘 나와 있다. 말년에 쓴 일기에서도 그는 ‘젊은 시절엔 쫄쫄 굶든가 아니면 창자가 꼬이는 일에 매달렸다.’(109쪽)라고 썼다.

그렇다고 작가가 청년기의 방황을 후회하고 신을 향해 참회하리라는 예상은 금물. 부카우스키는 죽음과 대면해서도 욕이란 욕은 다 끄집어낸다. 가령 이런 문장.

며칠 전 난 내가 없어진 세상을 생각해봤다. 세상은 늘 하던 대로 굴러간다. 그리고 난 거기에 없다. 참 기이하다. 쓰레기 트럭이 와서 쓰레기를 걷어가는데 난 거기 없다. 또는 신문이 진입로에 배달돼 있는데 그걸 집어갈 난 거기 없다. 상상도 안 된다. 더 나쁜 건 죽고 얼마 뒤 내 진가가 발견되는 거다. 내 생시에 날 두려워하거나 혐오하던 모든 작자들이 별안간 날 받아들이겠지. 온갖 곳에 내 말들이 출몰할 거다. 클럽과 협회도 만들어지겠지. 욕지기나는 일이다. 내 생애를 다룬 영화도 만들어질 거다. 난 실제보다 한참 더 용기 있고 재능 있는 인간으로 그려지겠지. 한참 더. 신들마저 토하게 만들기 충분할 거다. 인간이란 족속은 모든 걸 과장한다. 영웅도, 원수도, 제 자신의 중요성도.

씨방새들. 그래, 욕을 하니 기분이 나아지는군. 염병할 인간 족속. 그래, 기분이 나아져. (135~136쪽)

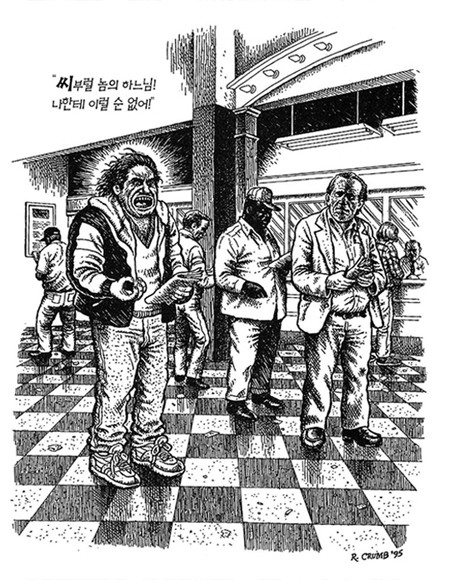

ⓒ로버트 크럼 (『죽음을 주머니에 넣고』 64쪽)

|

1992년 2월 8일에 남긴 기록에서 그는 “작가들 - 또는 자칭 작가들 - 을 멀리한다.”라고 고백하며 그들을 싫어하는 이유에 관해 털어놓는다. 처음부터 그랬던 건 아니다. 1970~1975년 사이에는 시인과 교류하기도 했는데, 그때 발견한 사실은 그들 중 누구도 생계 수단이 없었음에도 그럭저럭 먹고 살았다는 점이다. 심지어 잘 살았다. 그렇다고, 그들의 책이 잘 팔렸느냐?

그들이 책을 내면 팔리질 않았다. 시 낭송회를 하면 참석자라곤 가령 넷에서 열넷 사이의 다른 시인들이 고작이었다. 그런데도 그들은 모두 상당히 근사한 아파트에 살았고, 내 카우치에 앉아 내 맥주를 마셔댈 시간도 풍족한 것 같았다. (109쪽)

부카우스키가 집세와 술값을 마련하기 위해 출판사와 잡지에 넘길 잡문을 쓰는 동안에도, 그 시인들은 오로지 시만 썼다. 궁금증이 발동한 그는 물었다. 어떻게 사느냐고. 부모님의 부동산을 관리하며 월급을 받는다고 솔직히 답변한 시인도 있었지만 대개는 대답을 회피했다. 시간이 지나면서 부카우스키는 그들의 비밀을 알게 된다. 시인들은 금수저였던 것이다!

대개는 그들 뒤에 어머니가 꼭꼭 숨어 있었다. 어머니가 집세며 식비, 옷값을 대줘가며 이 천재들을 보살핀 거였다. (110쪽)

이어지는 이야기에서는 금수저를 물고 시를 써내려가는 시인에 관한 묘사가 자세히 등장한다. 자신의 시를 알아주지 않는 세상에 거침 없이 사자후를 퍼붓다가도 엄마 전화가 오면 얌전해지는 시인, 알려지기로는 식당 트럭 청소로 돈을 벌면서 창작 활동을 하는 공산당원이었지만 실제로는 다주택자에 집세를 받으면서 본인은 극장 위에 위치한 근사한 아파트에 사는 시인. 이런 금수저도 있다.

그의 어머니가 식비, 자동차 값, 보험료, 집세 등을 대주고, 심지어는 시까지도 일부 대신 써줬다. 믿기 어려웠다. 수십 년 간 지속돼온 일이었다. (111쪽)

쉰 살까지 일반 노동자로 살았던 부카우스키가 보기에는 이런 시인들이 꼴 보기 싫었을 터. 둘은 부르디외의 용어를 빌려 오자면, 아비투스가 달라도 너무 다른 존재였다. 물론 부카우스키가 노동자가 주인, 노동 만세를 외치지는 않는다. 그의 말마따나, 먹고살려고 하는 일은 대개 “끔찍”하며, “끔찍한 일자리 하나를 지키려고 싸우는 건 다반사”이고 “무의미하고 진을 뺄” 뿐이다. 그럼에도 이런 경험이 있었기에 부카우스키는 글 쓸 때 “허튼 수작을 내려놓을 줄 알았다”(115쪽)라고 고백한다.

부카우스키는 흙수저로써의 삶을 창작으로 승화시키기라도 했지, 작가가 아닌 삶을 살아야 할 다른 흙수저는 어떻게 해야 할까. 단서를 찾기 위해 이번주에는 『우체국』을 찬찬히 읽어보려고 한다. 이왕이면 문학계의 대표적인 금수저 오르한 파묵의 『내 이름은 빨강』과 대표적인 흙수저 찰스 부카우스키의 『우체국』을 함께 읽는 것도 나쁘지 않으리. 둘 다 읽어도 내 인생 흙수저인 사실은 변함 없겠지만, 둘 간 우열이 없다면 것도 나름 위안이 될 듯하다. 이렇게 읽고 기록하고, 먹고 살다 보면 좋은 날도 오지 않을까.

안 올 확률이 100퍼센트다.

[추천 기사]

- 음악 편식자보다 무서운 음악 무식자

- 우리 부부는 귀가 얇습니다

- 범인은 바로 이 맨션에 있다

- 인생도, 독서도 타이밍

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

- [기사] 예스24 젊은 작가 투표, 이 점이 아쉽다

- [기사] 이런 결혼식, 어떤가요

- [기사] 까마귀 노는 곳에 백로가 가야지

- [기사] 2015년 도대체 문학이란 무엇인가

-

-

죽음을 주머니에 넣고

<찰스 부카우스키> 저/<로버트 크럼> 그림/<설준규> 역

9,000원(10%

+ 5%

+ 5% )

)

-

-

우체국

<찰스 부코스키> 저/<박현주> 역

8,820원(10%

+ 5%

+ 5% )

)

-

-

여자들

<찰스 부코스키> 저/<박현주> 역

10,620원(10%

+ 5%

+ 5% )

)

PYCHYESWEB03

+ 5%

+ 5% )

)