살면서 큰 배신을 세 번 맛봤다. 그중 한 번은 했고, 두 번은 당했다. 사람은 자신이 피해자라고 생각하기 마련이라, 어쩌면 내가 했던 배신이 더 많을 수도 있겠지만 여하튼.

첫 번째 배신은 고등학생 때 내가 했다. 당시 나에게는 교통카드가 있었고, 친구에게는 없었다. ‘청소년 두 명이요.’라고 말하면서 카드를 찍으면, 친구는 현금을 줬다. 현금영수증은 끊어 주지 않았다. 어느 날, 도보로 6km 정도 거리가 되는 곳까지 갔다 돌아올 일이 생겼다. 왜 싸웠는지는 기억나지 않지만, 친구와 다퉜다. 열 받아서 버스 타고 집에 먼저 왔다. 다음 날 친구는 말이 없었다. 두 달 정도 말을 섞지 않았는데, 나의 처신에 실망했다고 한다. 나중에 듣기로는 차비가 없었고 오로지 나의 교통카드만 믿었는데, 먼저 가버려서 화났다고. 그 친구는 차비가 없으니 걸을 수밖에 없었다. 참고로 돌아오는 6km 거리에 뭐가 있느냐 하면, 섬과 바다를 잇는 다리가 있고 산복도로가 있었다.

두 번째 배신은 중학교 때 당했는데, 쓰다 보니 시간순을 거슬러 오르는 것 같고 두서없는 느낌이 강해서 짧게 줄이자. 요점만 말하자면, 친구인 그가 나를 버리고 인터넷 채팅으로 여성 인간과 친하게 지낸 데에서 배신이 발생했다. 역시나 구체적인 사건은 기억나지 않지만, 그 친구와 5년 정도를 말 안 하고 지낸 듯하다.

이제부터가 이번 글의 본문이다. 세 번째 배신은 대학교 때 일어났다. 엄청나게 친하진 않았지만 좋아하던 형이 있었다. 술자리에서 책과 소설을 화제로 몇 번 이야기를 나누다 보니 자연스레 호감이 생겼다. 그때나 지금이나 소설과 메탈 음악을 좋아하는 나다. 그 형이나 나나 당시에 했던 고민은 대학생활이 지지리도 재미가 없다는 점이었다. 얼마나 재미가 없었느냐 하면, 채광 좋은 화장실에서 낙서 구경하는 게 제일 재밌을 정도. 그다음으로 재밌는 게 도서관 앞에서 비둘기 먹이 주기였으니 말 다했지 뭐. 그러던 어느 날, 그 형과 이런 대화를 나눴다.

“대학생활이 지지리도 재미가 없는 건, 재미를 못 찾아서야. 재미를 찾으려면 재미있는 사람을 찾아야 해. 재미있는 사람을 찾으려고 영화 동호회에 가려고.”

“왜 영화야?”

“소설이나 음악은 이야기하는 사람이 너무 적잖아.”

그때는 말하지 않았지만, 정말 배신감으로 치를 떨다 온몸에 힘이 들어가 방귀가 터질 정도로 열 받았다. 아니, 한낱 사교를 위해서 소설과 음악을 버리고 영화로 간단 말이냐, 배신자.

딱 10년 전 이야기다. 그때도 소설을 (많이) 안 읽었고, 지금은 스마트폰 때문에 더 안 읽는다고 한다. 정녕 독서의 적이 스마트폰인지, OECD 최고 수준의 노동 시간인지, 역피라미드 모양으로 가는 인구 구조인지, 콘텐츠 빈곤인지는 알 길이 없으나 아무튼 점점 더 안 읽는다고 한다.

이런 이야기, 그러니까 이제는 너무나 낡아빠져서 100쪽이 진토되어 넋이라도 있고 없고 한 이 시점에서 굳이 ‘문학의 위기’, ‘문학의 종언’에 관해 묻는 건 나의 나쁜 버릇이다. 답도 없고 식상하기만 한 이런 질문을 하는 게 죄송하지만 나쁜 버릇을 고치지 못하고 문인을 만나면 묻는다. 작가님, 정녕 문학이 위기인가요?

한 소설가분은 이런 말씀을 하셨다. “한국 축구와 비슷하다. 스트라이커는 없고 수비는 불안하며 한국 축구는 늘 위기지만 굵직한 대회에서 어느 정도 이상의 성적은 내 왔지 않느냐?”는 게 그분의 대답. A는 B와 같다는 비유가 대개 그렇듯, 완전히 A와 B가 똑같지는 않지만 듣고 보니 그랬다. 생각해 보면 다 위기다. 경제는 늘 불황이고 여당과 야당은 멱살만 잡고, 흉악 범죄로 사회가 흉흉하다. 물론 공중파 드라마나 예능 시청률이 예전만 못하고, 100만 장씩 음반을 팔던 음악가도 사라졌다는 점에서 콘테츠 쪽에서 느끼는 위기감이 더 심할 수는 있지만.

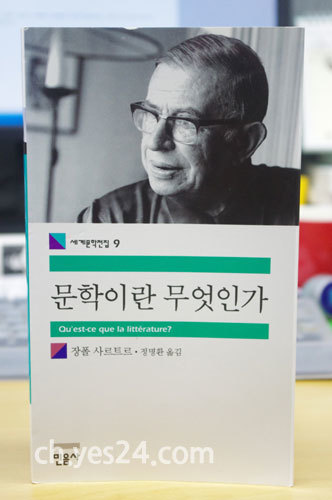

어쨌든 작가님 말씀을 들으니 소설 애호가로서 힘이 났다. 다른 할 일도 많은데 굳이 사르트르가 쓴 『문학이란 무엇인가』 를 읽은 건 순전히 그분 덕분이다. 인과 관계가 성립하진 않는다만 왠지 그랬다. 마침 눈에 띈 책이 2년 전에 사 두고 아직 읽지 않은 『문학이란 무엇인가』 이었는데, 궁금해졌다. 문학이 시대정신이었던 시절, 소설가가 할리우드 스타보다 영향력 있던 시절, 사르트르는 어떻게 문학을 진단했을까. 결론부터 말하자면 그때도 위기였던 듯하다. 이유는 다르지만.

먼저 주목할 점은 『문학이란 무엇인가』가 1947년에 나왔다는 사실이다. 그러니까 2차 세계대전이 끝나고 얼마 지나지 않은 때. 실존이 아니라 생존이 문제인 시기에 나온 문장인데, 절망은 보이지 않는다. 오히려 글을 좋아하는 사람이라면 가슴 울컥하게 하는 장엄함으로 가득한데, 그 속에는 희망과 열망이 녹아 있다. 이런 문장들이다.

어떤 한 시대의 문학이 그 자립성에 대한 또렷한 의식에 이르지 못하고 세간의 권력이나 이데올로기에 굴종할 때, 요컨대 문학이 무조건적인 목적이 아니라 수단으로 그 자신을 생각할 때, 그것은 소외되었다고 나는 말하고자 한다. (204쪽)

세계가 신의 작품이라면, 책은 세계의 거울이었다. 책은 신의 대창조의 여백에서 이루어지는 비본질적인 창조이므로, 그것은 송사이며 찬양이며 봉헌이며 순수한 반영이었다. (205쪽)

문학이 자유의 이러한 상호보완적인 두 양상을 결합시킬 수 있기 위해서는, 작가에게 모든 것을 말할 수 있는 자유를 부여하는 것만으로는 충분치 않다. 작가의 글을 읽게 될 독자 역시 모든 것을 변혁할 자유를 가지고 있어야 하는 것이다. 따라서 계급이 없어질 뿐 아니라, 모든 독재가 철폐되고 사회 기구가 늘 새로워져야 하며, 질서가 굳어지기 시작하면 부단히 해체되어야 하는 것이다. 한마디로 해서, 문학은 그 본질상 영구혁명중에 있는 사회의 주관성이다. 그러한 사회에서의 문학은 말과 행동의 이율배반을 지양할 것이다. (중략) 항상 자각을 하고 자기를 비판하고 변신해 가는 사회에서는, 글로 쓰인 작품은 행동의 한 본질적 조건, 즉 반성적 의식의 계기가 될 수 있는 것이다. (213쪽)

이 구절 외에도 수많은 아름다운 - 어쩌면 다소 자의식이 과잉된 - 문장이 있지만 특히 인상적인 구절이 ‘책은 신의 대창조의 여백에서 이루어지는 비본질적인 창조’라는 대목이다. 비록 내게 신앙이 없고, ‘비본질적’이라는 표현이 무엇을 의미하는지 이해 못했지만 정말 감동적이었다. 이런 맛에 글을 읽어나가는 거지, 하면서 스스로 책 읽는 나를 멋있어하던 중 옆자리를 보니 한 사람이 공교롭게도 『생의 한가운데』를 읽고 있었다. 아, 역시 문학은 죽지 않았나 보다.

문학이 죽지 않았다는 걸 깨달은 또 다른 계기는 『문학이란 무엇인가』 책 자체이기도 하다. 이 책은 어렵다. 당시 프랑스 문단에서 벌어진 논쟁에 관한 사전적 지식이 없는 나 같은 독자라면 본문 보다 멈추고 미주, 후주 보느라 눈이 팽팽 돌아간다. 진도가 더뎌서 솔직히 말하자면, 아직 다 못 읽었다. 그럼에도 책의 뒤를 펴보니 20쇄를 훌쩍 넘었다. 이런 어려운 책을 널리 읽는 사회라면 여전히 대한민국은 문학하기 좋은 나라 아닐까?

오늘도 묵묵히 대창조의 여백에서 비본질적인 창조에 생을 태우는 수많은 문예가님들, 2015년도 잘 부탁합니다.

* 참고로 저는 채널예스에 인기리에 연재 중인 박상 작가님과 최민석 작가님의 팬입니다. 가나다 순으로 밝힌 거니, 좋아함의 양적 차이는 없습니다.

-

문학이란 무엇인가 장폴 사르트르 저/정명환 역 | 민음사

이 책은 사르트르의 Qu'est -ce que la litterature?의 번역서로 문학의 본질에 대하여 놀라운 통찰력으로 더없이 명료하고 경쾌하게 진술한 사르트르의 명저이다.

[추천 기사]

- 최민석 “『풍의 역사』는 서사성에 의한 소설”

- 한학수 PD 영화 <제보자> 속 진실이 궁금하다면

- 김중혁 "수필공장 직원들이 아우성이에요"

- 한국 최초, 최고의 기록을 세운 EDM 아티스트 - 프릭하우즈 인터뷰

손민규(인문 PD)

티끌 모아 태산.

![[젊은 작가 특집] 백온유 “언젠가는 공포 소설을 제대로 써보고 싶습니다”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-8e240083.png)

![[젊은 작가 특집] 김홍 “언젠가 청자에 대해 써보고 싶어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-5cfc5a28.png)

![[리뷰] 우리의 ‘좋아함’은 어떻게 세계를 바꿀까?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250207-feddecb8.jpg)

![[더뮤지컬] 김가람 작가, 세상을 향한 무한한 호기심](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250109-db5e43a3.jpg)

![[리뷰] 구원받은 기억은 다시 누군가를 구원할 수 있다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241205-a853838f.jpg)

앙ㅋ

2015.01.23

정원선

2015.01.22

rkem

2015.01.21

더 보기