칼럼 > 연재종료 > 정은숙의 나홀로 극장

고흐가 나를 울렸다

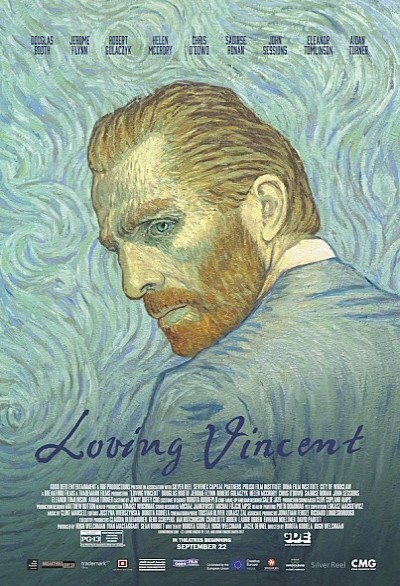

영화 <러빙 빈센트>를 보고

그의 뜨거운 예술혼은 나를 압도했으나 그의 따뜻한 가슴은 나를 울렸다. 결코 가을이 쓸쓸해서는 아닐 것이다. (2017.11. 16)

- 글 | 정은숙(마음산책 대표)

가을이 깊은 것 때문은 아니다. 나는 고흐 때문에 조용히 울었다. 고흐가 얼마나 ‘착한’ 사람이었는지, 고흐가 얼마나 ‘따뜻한’ 사람이었는지 그 섬약함은 일렁거리는 영상에서 그대로 드러났다.

영화 <러빙 빈센트>는 유화 애니메이션이다. 내가 익숙하게 봤던 고흐의 인물화가 말을 건넨다. 풍경화 속의 까마귀는 세차게 날고 정물화의 커피포트에서 커피가 흘러나온다. 고흐 화풍 그대로 영상에서.

<러빙 빈센트>는 한마디로 ‘슬픈 황홀경’에 나를 빠뜨렸다. 인간 고흐에 대한 연민으로 슬픔은 가득인데, 영화가 예술이라는 장르를 어떤 방식으로 더 확장할 수 있는지 보여주는 실험작 같은 영상은 황홀했다. 슬프고도 달뜬, 모순된 요상한 마음으로 도저히 의자에서 꼼짝 못할 형편이었다.

107명의 화가가 2년 동안 그린 유화 작품 62,450편이 이룬 ‘유화 애니메이션’이라니. 고흐의 삶을 고흐의 그림으로 재구성하려는 영상 프로젝트는 어떻게 현실화되었을까. 10년 프로젝트는 경이로울 뿐.

빈센트 반 고흐가 자살하고 1년 후, 우편배달부 조셉 룰랑은 고흐가 유서처럼 남긴 편지를 동생 테오에게 전할 것을 아들 아르망에게 부탁한다. 영화는 이렇게 시작한다. 아르망은 테오를 찾아 떠났지만, 고흐가 죽고 6개월 만에 테오도 세상을 떠난 터다. 이제 편지를 누구에게 전해야 할까 뜻밖의 숙제를 안게 된 아르망은 고흐 죽기 전 나날을 추적해보기로 한다. 그래서 고흐가 숨을 거둔 전원 마을 오베르로 찾아든다.

작년 봄 나는 오베르로 여행을 갔었다. 파리도서전이 끝나고 파리에서 북서쪽 30킬로미터에 있는 우아즈 강이 흐르는 마을로. 고흐가 삶의 마지막을 보냈던 라부 여인숙 3층의 다락방은 상상했던 것만큼 소박했다. 성당과 밀밭과 골목들, 고흐와 테오가 나란히 누워 있는 묘지까지, 오베르는 쉽게 잊힐 마을이 아니다.

“여기는 내가 생각한 대로야. 어디를 가든 보랏빛을 띠고 있다. 오베르는 단연 아름다운 곳이다.” 1890년 5월, 생레미 정신병원에서 나온 고흐는 몸을 추스르고 오베르에 도착하자마자 동생 테오에게 편지를 썼다. 7월 29일 스스로 목숨을 버리기까지 불과 두 달 동안 70점의 작품을 완성한 곳이었다.

오베르에서 남긴 후기인상주의 작품들, 강렬한 색채, 두텁게 바르는 독특한 물감 터치로 우리에게 각인된 고흐 그림은 살아생전에는 푸대접을 받았다. 그림을 전혀 팔지 못해 궁핍했던 생활 속에서도 매일 작업했다. 오로지 그림에만 매달렸다.

오베르에서 고흐는 어떤 광기도 없었다. 오랜 주식이었던 압생트도 마시지 않았고 죽기 전까지 파이프 담배만 물었다. 아르망이 만난 라부여인숙의 딸, 그러니까 고흐의 숙식을 책임지며 가장 가까이 있었던 아들린은 고흐를, 그림과 독서와 편지 쓰기에 몰두한 ‘자기 관리가 철저한’ 사람이며 아침부터 저녁까지 정규직처럼 그림을 그린 ‘걸어다니는 시계’ 같다고 평했다. 적어도 오베르에서 고흐는 삶을 사랑한 예술가였다.

고흐는 왜 떠났을까. 왜 별이 되었을까.

경제적 후원자였던 동생 테오에 대한 안쓰러움, 건강이 악화된 동생에 대한 근심이 그를 삶에서 밀쳐냈다. 생전 800점의 그림을 그렸으나 단 1점만 팔 수 있었던 고흐로서는 동생에게 생계를 의지하는 자신을 차라리 버렸던 것이다. 스스로 자립하지 못한다는 조바심과 죄책감이 고흐 스스로에게 방아쇠를 당긴 것이다.

“매우 즐거웠다. 나는 너희 가족이 이런 시골에 별장을 얻었으면 좋겠다.” 테오가 아내와 아이들과 자신을 찾아 오베르를 다녀간 뒤, 이런 다정한 편지를 썼던 고흐. 그의 뜨거운 예술혼은 나를 압도했으나 그의 따뜻한 가슴은 나를 울렸다. 결코 가을이 쓸쓸해서는 아닐 것이다.

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

관련태그: 영화 러빙 빈센트, 빈센트 반 고흐, 테호, 조셉 룰랑

- [기사] 사람을 단정짓기 전에 돌아보아야 할 이유

- [기사] 술이라도 좀 줄이지 그래요

- [기사] 입이 없는 것이 담아낸 관계들

- [기사] 하필이란 말이 일생을 만들 때가 있다

-

글 | 정은숙(마음산책 대표)

<마음산책> 대표. 출판 편집자로 살 수밖에 없다고, 그런 운명이라고 생각하는 사람. 일주일에 두세 번 영화관에서 마음을 세탁한다. 사소한 일에 감탄사 연발하여 ‘감동천하’란 별명을 얻었다. 몇 차례 예외를 빼고는 홀로 극장을 찾는다. 책 만들고 읽고 어루만지는 사람.

PYCHYESWEB02

5%

5% )

)