칼럼 > 연재종료 > 마포 김 사장의 야매 책방

서점 직원을 관두고 소설을 쓴 작가

앨리스 먼로와 먼로스 북스 『행복한 그림자의 춤』 때문에 앨리스 먼로를 좋아하게 됐다

“언젠가 서점에서 일하고 있는데 그녀가 이렇게 말했어요. ‘내가 이 작가들보다 더 잘 쓸 수 있어.’ 그 후 앨리스는 서점 일을 그만두고 집에 머물며 글을 썼지요”라고 남편 먼로는 말한다.

- 글ㆍ사진 | 김홍민(북스피어 대표)

며칠 전 캐나다에 다녀왔다. 휴가 차 간 게 아니다. 어디까지나 ‘독자교정’이라는 출판사 업무를 수행하기 위해서였다. 하지만 고개를 갸웃거릴 분도 계실 듯하니 약간의 설명을 덧붙여두겠다.

독자교정이란 무엇인가. 모든 편집자들이 눈에 불을 켜고 교정지를 읽지만 어찌된 일인지 제대로 확인하고 넘어갔다 생각한 대목에서 오자가 나오는 일은 어처구니가 없을 정도로 많다. 한데 베테랑 편집자도 ‘발견’하지 못한 오자를 책이 출간된 이후에 독자가 발견하는 경우 또한 기가 막힐 정도로 많은 게 현실이다.

어째서 그러느냐. 짐작건대 편집자의 경우 몇 번씩 반복해서 책(교정지)을 읽는 동안 ‘이 부분에서는 틀린 글자가 나올 리 없어’ 하고 생각해 버리는 반면 독자들은 그 부분을 처음 마주해서가 아닐지. 부담이 없다고 할까, 장기 둘 때 옆에서 훈수 두는 사람의 시선으로 읽다 보니 쉽게 오자를 발견할 수 있는 게 아닌가 싶다. 특히 최종 교정지를 확인한 이후, 인쇄에 들어가기 직전, 이때 독자교정을 통해 북스피어에서는 많은 오자를 수정할 수 있었다. 그 행사를 이번에는 캐나다에서 치른 것이다.

하고 많은 나라 가운데 왜 하필 캐나다였느냐면 거기에도 물론 이유가 있다. 언젠가 읽은 소설에서 마주한 문장 때문인데 길게 인용해 보겠다.

“나는 작가다. 하고 보니 당찮다. 너무 주제넘은 소리다. 잔뜩 겉멋이 든, 아니 누구에게도 먹혀 들지 않을 소리다. 다시 해보자. 나는 글을 쓴다. 조금 나은가? 나는 습작을 한다. 이건 안 하니만 못하다. 겸손을 가장한 위선으로 들리니까. 그러면? 중요한 건 그게 아니다. 아무리 내가 쓴 글이지만, 침묵할 공간과 저를 드러내 보일 미묘한 순간을 만들어내는 건 글들이 스스로 한다. 그런데 사람들이 베푼답시고, 내게 건네는 걱정 어린 다정한 목소리가 그 침묵의 공간을 다 차지해 버린다. 대단하다. 좋겠다. 이야, 흥미롭다 등등 찬사도 참 가지가지다. 그러면서 무엇을 쓰느냐고, 한사코 캐묻는다. 이쯤 되면 나는 부끄러움을 무릅쓰고, 매번 그런 것은 아니었지만, 자칫 시건방지다고 느낄 만큼 느긋하게 소설을 쓴다고 대답한다. 그러면 눈에 띄게 낙담한 나를 몇 번이고 거듭거듭, 능수능란한 말솜씨로 달래던-그러나 위로할 말들이 바닥나 지칠 대로 지친-사람들은 오직 ‘아!’ 할 뿐이다.”

|

『행복한 그림자의 춤』에 나오는 주인공이 ‘대관절 쾌적하고 널찍하고 전망도 좋은 집을 놔두고 작업실을 얻으려는 이유가 뭔지’를 설명하는 장면이다. 특히 남편에게. 여자와 남자에게 있어 집은 의미가 다른 공간이니까 자신에게는 집이 아니라 작업실이 필요한 거라고 그녀는 말한다.

한때의 소설가 지망생으로서 나는 이 대목을 읽다가 무릎을 치며 공감했다. 생각 같아서는 크게 인쇄하여 ‘왜 멀쩡한 집을 놔두고 작업실 따위를 얻으려 하느냐’는 식으로 핍박 받는 작가 지망생 및 번역가 지망생의 부모님들에게 나눠주고 싶다는 기분이 들었을 정도다. 이후로 나는 앨리스 먼로를 좋아하게 되었다. 한국에 출간된 소설도 몽땅 읽었다. 과작이어서 『미움, 우정, 구애, 사랑, 결혼』과 『디어 라이프』까지 달랑 세 권뿐인 게 아쉬울 따름이다.

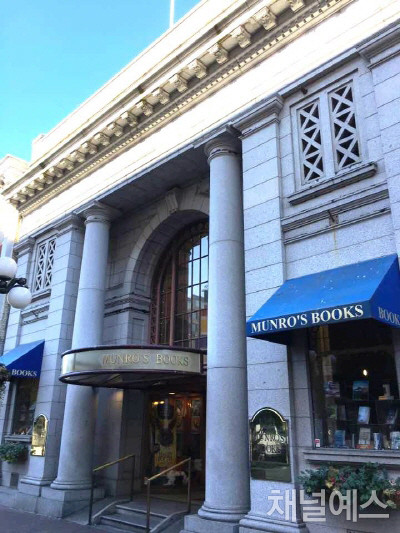

그러다가 우연히 알았다. 먼로가 캐나다에서 서점을 운영하고 있다는 것을. 가끔씩 카운터를 보기도 해서 운이 좋으면 직접 사인을 받을 수도 있단다. <내셔널 지오그래픽>에서는 먼로스 북스(Munro's Books)를 ‘북 애호가들이 꼭 가봐야 할 장소’로 꼽으며 세계 3대 서점의 반열에 올려놓기도 했다.

먼로 부부가 서점을 차리고 싶다는 생각을 한 것은 1960년 무렵의 일이다. 당시 먼로는 밴쿠버의 이튼 백화점에서 매니저로 일하고 있었다. 그가 12년 동안이나 몸담았던 직장을 때려 치고 서점을 차리겠다고 했을 때 주위에서는 모두 손사래를 치며 말렸다고 한다. 게다가 밴쿠버는 듀디 북스(Duthie Books)라는 대형체인서점이 석권하고 있었기 때문에 독립서점이 자리 잡을 가능성은 희박했다.

먼로는 빅토리아로 눈을 돌렸다. 이 섬에서라면 승산이 있을 거라고 봤다. 그리하여 1963년에 먼로스 북스(Munro's Books)를 열었다. 두 사람은 쉬지 않고 열심히 일했지만 운영은 쉽지 않았다. 두 번의 이사 끝에 임대가 아니라 자기 건물을 가져야 적자를 보지 않을 수 있겠다고 생각했다. 그때 먼로는 오래된 건물 하나를 눈여겨보았다. 캐나다의 메이저 언론사인 <The Globe and Mail>가 게재한 기사에 따르면 “아무도 사려고 하지 않은, 피폐해진 은행 건물”이었다. 먼로가 이 건물을 구입했을 때 주위에서는 모두 제정신이냐며 혀를 내둘렀다고 한다. 훗날 그는 이렇게 회상했다. “과대망상증 기질 때문에 산 점도 얼마간 있을 테지만 저는 이 건물이 결국 효력을 발휘할 거라고 믿었어요. ‘우린 할 수 있어’라고 생각했지요.”

먼로의 말이 맞았다. 그가 1984년에 구입한 은행 건물은 듀디 북스(Duthie Books)가 망해서 문을 닫는 동안에도 굳건히 자리를 지켰고 오늘날에는 캐나다의 유명 관광지가 되었다. 혹시나 싶어 말씀 드리지만 이건 모두 남편 먼로의 얘기다. 아내 먼로는 부부가 함께 서점을 차리고 얼마 지나지 않아 일을 그만두었다.

“언젠가 서점에서 일하고 있는데 그녀가 이렇게 말했어요. ‘내가 이 작가들보다 더 잘 쓸 수 있어.’ 그 후 앨리스는 서점 일을 그만두고 집에 머물며 글을 썼지요”라고 남편 먼로는 말한다. 두 사람은 이혼했지만 앨리스 먼로가 노벨문학상을 받았을 때 먼로스 북스는 건물 전면 유리를 온통 먼로의 수상을 축하하는 장식들로 아로새겨 놓았다. 아울러 서점에서 가장 좋은 자리에 『디어 라이프』를 진열해 두었으며 카운터에는 사람들이 먼로에게 축하 메시지를 남길 수 있는 방명록을 비치해 두었다. 그리고 앨리스는 기꺼이, 먼로스 북스에서 마련한 작가 사인회에 참석했다.

현재 먼로스 북스는 “(남편) 먼로에게서 가게와 재고 도서들을 그냥 물려받은 것이나 마찬가지인” 고참 직원 네 명이 운영하고 있다. 세대교체라고 할까. 내가 몇 권의 책을 구입하며 카운터에서 친절한 표정으로 계산을 도와준 직원에게 슬쩍 물어보니 이 서점에서만 42년간 일했다는 대답이 돌아왔다. 방긋 웃는 웃음에서 ‘뭘 이 정도로’ 하는 자부심이 느껴졌다.

이들은 책을 둘러싼 환경이 빠르게 변하고 있음을 인정하면서도, 세계 곳곳에서 주야장천으로 찾아오는 관광객들과 “(시간이 나는 대로) 자주 방문하는 일이 지역 서점을 응원하는 길임을 깨달은 동네주민들” 덕분에 여전히 먼로스 북스의 전망은 나쁘지 않다고 말한다. 먼로스 북스가 반드시 지켜야 할 소중한 문화유산임을 거론하는 것도 잊지 않았다. 한 군데에서 오십 년 넘게 자리를 지켰다는 점도 그렇거니와, 오래도록 자리를 지키는 동안 고풍스러움이 더해져 이제는 문화유산으로 인식되는 서점이 있다는 것은 꽤 근사한 일인 듯하다.

그건 그렇고 “앨리스 먼로가 가끔씩 서점 카운터를 보기도 하니까 운이 좋으면 직접 사인을 받을 수도 있다”고 블로그에 포스팅한 인간 누구냐. 1972년에 남편 먼로와 이혼한 후로 아내 먼로는 서점 일에서 완전히 손을 뗀 모양인데 말이지. 뭐 덕분에 근사한 서점 구경도 하고 먼로스 북스에서만 볼 수 있는 굿즈도 구매했으니 나로서는 손해 볼 게 없었다만. 여튼 먼로스 북스에서 구매한 굿즈는 조만간 북스피어의 굿즈로 써먹어볼 요량이다. 물론 그대로 베끼겠다는 건 아니고 야매적으로 재해석해서.

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

관련태그: 앨리스 먼로, 먼로스 북스, 행복한 그림자의 춤, 서점

-

글ㆍ사진 | 김홍민(북스피어 대표)

미남이고 북스피어 출판사에서 책을 만든다. 가끔 이런저런 매체에 잡문을 기고하거나 라디오에서 책을 소개하거나 출판 강의를 해서 번 돈으로 겨우 먹고산다.

-

-

디어 라이프

<앨리스 먼로> 저/<정연희> 역

13,050원(10%

+ 5%

+ 5% )

)

-

-

행복한 그림자의 춤

<앨리스 먼로> 저/<곽명단> 역

10,800원(10%

+ 5%

+ 5% )

)

PYCHYESWEB03

+ 5%

+ 5% )

)