불확정성 원리와 그래도 희망

도저히 못 살겠다고 느낄 때 마다 나는 영화 <클로저>의 댄을 떠올린다

허무하지. 하지만 어쩌겠어. 우리는 그렇게 계속 살아가는 중인걸. 그리고 내가 맞다고 믿는 지금 이것도 틀릴 수 있어. 이 세상에 확실한 건 없다고. 앨리스의 마음처럼.

요 며칠 물리학을 조금 겉핥기 뒤적였다. 어쩌다가 거기까지 갔는지 모르겠는데 하다 보니 그렇게 됐다. ‘나’는 어쩌려고 이러나,‘나’는 도대체 뭔가. 그런 생각을 하다가 저렇게 된 것 같다. 그러다 보니 조금씩 잡념도 사라지고 특별히 중요한 것도, 대단한 것도 없어지는 기분을 갖게 됐다.

세상의 속도는 너무나 빠르고 나는 언제나 한 발 늦게 깨닫게 되니 이래가지곤 도저히 못 살겠다고 느낄 때 마다 나는 영화 <클로저>의 댄을 떠올린다.

댄은 앨리스가 래리와 섹스를 했는지 안 했는지를 두고 끈질기게 추궁한다. 댄의 마음속에는 이미 답이 있다. 그러나 앨리스로부터 재차 확인받는다. 그리고 댄과 앨리스의 사랑은 거기서 끝나고 만다.

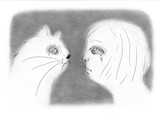

우리는 앨리스를 모른다. 판도라의 상자가 열리기 전까지 앨리스는 섹스를 했을 수도 있고 안 했을 수도 있다. 댄이 진실을 알기 위해 판도라의 상자를 여는 순간 그 행동은 앨리스에게 영향을 준다. 왜냐하면, 앨리스가 싫다는데도 기어코 상자를 열었기 때문이다. 그렇게 해서 그가 결국 얻어낸 ‘앨리스의 진실’은 그가 상자를 열기 전에 존재했던 ‘앨리스의 진실’과 같다고 말하기 어렵다. 그것은 같을 수도 있고 아닐 수도 있다. 며칠 전 공부한 ‘슈뢰딩거의 고양이’를 영화 ‘클로저’에 응용해보았다. 아님 말고.

아무튼, 이렇게 영화 ‘클로저’의 댄을 떠올리면 조금 자의적이지만 이상하게 슬프면서 위안이 된다. 그러니까, 나는 댄의 행위를 비난하지 않는다. 그게 사람이다, 참 나약하고 허무하지. 하지만 어쩌겠어. 우리는 그렇게 계속 살아가는 중인걸. 그리고 내가 맞다고 믿는 지금 이것도 틀릴 수 있어. 이 세상에 확실한 건 없다고. 앨리스의 마음처럼.

흥이 많은 내 친구 정아는 불을 끈 뒤 자리에 누워 눈을 감으면 가끔씩 ‘죽음이 이런 걸까?’ 싶단다. 이처럼 죽음이 ‘영원한 어둠’이면 너무 무서워서 죽기 싫다고 그랬다. 평소 흥이 별로 없는 나는 죽는 과정이 아플까봐 무섭기는 한데 (신체손상에 대해 나는 초극도로 겁쟁이다. 그러니까 부디 고문을 당할 일은 좀 없었으면 좋겠다) 죽음 자체는 안 무서웠다. 영혼이 있다고 믿어서 그랬던 것 같다. 그러던 어느 날 인간은 자유의지를 가진 존재가 아니라 단지 뇌의 화학작용이 결정한 대로 움직일 뿐이라는 얘길 들었을 때 내 안의 온 우주는 다 뒤집혔다.

정말로 우리가 유전자 보존을 위해 프로그래밍된 대로 움직일 뿐이라면... ‘나’는? 그 동안 내가 철떡 같이 믿어왔던 ‘나’는? 그럼 ‘나’는 없는 거였어?! 그럼 나는 이제 어떡해??! ...근데 한 줄 유서 남기지 않고 그 어떤 단서도 없이 밥 먹다가 혹은 청소하고 차를 마시다가 갑자기 자살한 사건을 전해들을 때면 이걸 어떻게 이해해야 될까 싶었는데 만일 뇌가 그냥 ‘셧 다운’을 결정한 거라면? 아유 내가 뭘 어떡하긴 어떡해, 이제는 내가 나를 책임지지 않아도 되는데 얼마나 세상 편해... 뇌가 다 알아서 결정해준다잖아 뭐...

아...무 의미 없다. 내일 아침에 지구가 폭발해도 우주는 굴러갈 것이다. 그렇게 된다면 우리의 원자들은 또 어딘가의 별로 언젠간 다시 태어나겠지, 아무 의미 없이. 다... 부질없다.

매달 9일은 ‘유프로비아’에게 물을 주는 날이다. 작년 5월에 샀으니까 이제 딱 1년 됐다. 우리 집의 여러 화분 중에서 누구를 제일 아낀다고는 말 못 하지만 ‘유프로비아’는 내가 좀 자랑스러워했다. 왜냐하면 유난하게 잘 생겼기 때문이다. 그렇다 보니 손님 방문이 있는 날이면 우리 집 현관에서 제일 잘 보이는 자리로 옮겨놓곤 했다. 7년 전 고무나무를 한 번 죽인 이후로 화초 키우기는 그만 뒀다. 그러다가 다시 시작하게 된 계기가 바로 여기 ‘유프로비아’다. 그런데 엊그제 아침에 일어나 보니 죽었다. 등에서 식은땀이 났다. 과습으로 죽었다. 어떻게 일말의 작은 전조도 없이 어제 저녁까지 튼튼하다가 갑자기 셧 다운한 것처럼 폭삭 죽냐.

참 뭐든 계획대로 되는 일이 없다. 절대 없다. 그래서 뭐든 엄청 바라는 마음이 생기면 나는 안다. 그건 절대로 이루어지지 않는다는 걸. 하지만 또 하나 엄청 바라는 일이 최근에 있었다.

5월 10일, 우리나라 새 대통령이 말했다.

“지금 제 가슴은 한 번도 경험하지 못한 나라를 만들겠다는 열정으로 뜨겁습니다. 그리고 지금 제 머리는 통합과 공존의 새로운 세상을 열어갈 청사진으로 가득 차 있습니다”

그래,

‘슈뢰딩거의 고양이’는 죽을 수도 있고 안 죽을 수도 있고, 상자를 열어서 내가 죽일 수도 있고 상자 안에 이미 죽은 고양이는 내가 안 죽인 걸 수도 있고, 우리는 존재하지만 존재하지 않고, 목적이나 의도 같은 것이 없이 진화는 계속 되고 있고, 상상할 수 없이 거대한 우주 안에서 우리가 사라지고 나면 우리의 존재를 그리워하는 다른 존재가 있을까. 그렇지만 아무리 삼라만상이 그렇다 해도 목적과 실천을 꿈꾸지 않고 우리가 살 수 있을까. 희망을 희망하지 않고 우리가 살 수 있을까.

미안하다, ‘유프로비아’. 이건 내 잘못도 니 잘못도 아니다. 왜냐하면, 나도 내가 그러려고 그런 게 아니고 너도 그러고 싶어서 그랬겠냐. 잘 가라. 우연한 기회가 닿으면 다음 별에서 만나자. 그래봤자 우린 절대 기억 못할 텐데 이게 아...무 의미 없는 마지막 인사 같지? 그럼에도 불구하고 이건 내 희망이다.

- 추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

관련태그: 클로저, 유프로비아, 슈뢰딩거의 고양이, 희망

- [기사] 엄마의 한 표

- [기사] 궁극의 휴머니즘

- [기사] 홧김비용, 뭐가 문제야?

- [기사] 감자를 먹는 날들

-

글 | 이경미(영화감독)

1973년생. 영화 <비밀은 없다>, <미쓰 홍당무> 등을 만들었다.

PYCHYESWEB02

5%

5% )

)