참 많이 들었던 이야기 - ‘대륙세력’과 ‘해양세력’이 한반도에서 부딪힌다!

낯선 동양에 대한 공포의 표현

매킨더는 400년간 이어진 뱃길탐험의 시대는 끝났다고 선언했다. 한마디로 ‘콜럼버스 시대’의 종언이었다. 영국의 미래에 대한 매킨더의 부정적 전망에 왕립지리학회 회원들은 웅성댔다. (2018. 04. 20)

- 글 | 김정운 (문화심리학자)

‘유럽(Europe)’과 ‘아시아(Asia)’를 합친 단어 - ‘유라시아(Eurasia)’

일본의 ‘대동아공영권’은 독일 하우스호퍼 ‘레벤스라움’ 개념의 적극적 응용이었다. 이제 대동아공영권은 역사 저편으로 사라졌다. 그러나 오늘날까지 여전히 우리에게 익숙한 지정학적 용어가 있다. 이른바 ‘대륙세력’과 ‘해양세력’이다. 한반도의 지정학적 특수성을 설명할 때 빠지지 않고 사용되는 단어다. 남하하여 ‘바다로 나아가려는 대륙세력’과 북상하여 ‘대륙으로 진출하려는 해양세력’의 충돌 지점이 바로 이 한반도라는 것이다.

보수진영의 태극기집회에는 왜 성조기가 꼭 함께 나타날까? 한반도의 ‘지정학적 특수성’은 한반도가 해양세력에 속하는가 혹은 대륙세력에 속하는가에 대한 아주 오래된 논쟁을 낳았다. 물론 주변 강대국에 의해 강요된 논쟁이다.

최근 들어 중국의 급성장과 더불어 대륙세력이라는 용어가 많이 등장한다. 해방 이후, 대한민국은 해양세력의 대표자 격인 미국의 영향권에 있었고, 북한은 대륙세력을 대표하던 소련, 그리고 소련의 해체 이후 새로운 대륙세력의 강자로 등장한 중국의 영향권에 있다는 이야기는 우리에게 아주 익숙한 스토리텔링이다. 아울러 최근 대한민국의 정치적 요동은 해양세력에서 대륙세력으로의 방향 전환과 관련되어 있다는 분석도 자주 듣게 된다.

실제로 오늘날 한국사회의 진보진영은 미국의 대 한반도 정책에 대해서는 아주 신랄한 비판적 태도를 취하지만, 중국의 황당한 태도에 대한 비판의 칼날은 상대적으로 무디다. 반면 광화문에서 보수진영의 태극기집회가 열리면 대형 성조기가 항상 태극기 곁에 함께 펼쳐진다. 오늘날 한국사회의 보수, 진보의 문제는 아주 오래된 대륙세력과 해양세력이라는 지정학적 프레임과 어떠한 방식으로든 연결되어 있다는 이야기다. (오늘날 ‘공간적 전환(spatial-turn)’이란 개념으로, 낡은 ‘지정학’의 새로운 문화 해석학적 패러다임이 곳곳에서 제시되고 있다. 이에 관해 따로 자세히 다루겠다.)

대륙세력과 해양세력을 서로 적대적인 지정학적 개념으로 처음 사용한 이는 영국의 지정학자 해퍼드 매킨더(Halford Mackinder, 1861~1947)다. 옥스퍼드대학과 런던대학의 교수로 재직하고, 런던정치경제대학 학장을 역임하기도 했던 매킨더는 영국에서 ‘지정학’이라는 새로운 지리연구 방법론을 정교하게 개척한 사람이다.

사회진화론이라는 새로운 사조가 유럽의 사상계를 휩쓰는 새로운 패러다임으로 등장했을 때, 독일의 프리드리히 라첼이나 스웨덴의 루돌프 셀렌이 유기체로서의 국가모델을 가지고 대륙의 지정학을 개척했다면, 영국에서는 매킨더가 그 역할을 했다. 당시 매킨더는 ‘지리학’이란 학문이 영국대학에서 뒤늦게 정식 교과목으로 자리 잡는 데 결정적인 기여를 했다. 독일과 프랑스의 대학들에서는 경쟁적으로 지리학이 정식 교과목으로 인정받고 있었지만, 영국에서의 지리학에 대한 관심은 상대적으로 뒤늦게 시작되었다.

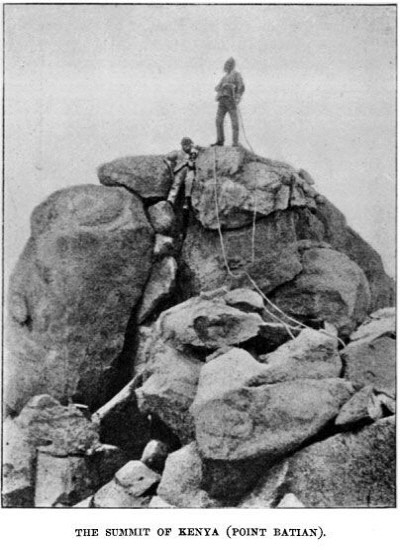

매킨더는 책상에서만 지리학을 연구하지 않았다. 매우 열정적인 등반가이기도 했다. 교수로 재직하면서도 틈틈이 아프리카 일대의 산에 올랐다. 1909~1912년에 있었던 영국의 스콧(Robert Falcon Scott, 1868~1912)과 노르웨이의 아문센(Roald Amundsen, 1872~1928)의 남극점 정복 경쟁처럼 19세기 후반에는 아프리카 대륙을 둘러싼 영국과 독일의 탐험 경쟁이 치열했다. 이 경쟁에서는 독일이 한발 앞섰다.

독일의 한스 마이어(Hans Meyer, 1858~1929)가 1889년 아프리카에서 가장 높은 산인 킬리만자로 정상에 올라 산봉우리 이름을 당시 독일황제의 이름을 따 ‘카이저 빌헬름 봉峰(Kaiser-Wilhelm-Spitze)’으로 이름 붙였다. 1961년, 탄자니아가 독립한 후 산봉우리의 이름은 우후르 피크(Uhuru Peek, 자유봉峰)라는 이름으로 바뀌었다. 동아프리카 지역의 식민지 확보에 독일과 경쟁하던 영국은 긴장했다. 케냐 산은 영국이 올라야 했다. 케냐 산은 높이 5,199미터로 아프리카에서는 5,895미터인 킬리만자로 다음으로 높은 산이다. 이때 앞장 선 등반가가 바로 매킨더다. 1899년 9월 매킨더는 케냐 산 정상에 올랐다.

케냐 산 정상에 오른 해퍼드 매킨더. 1889년 독일의 한스 마이어가 독일의 가장 높은 산인 킬리만자로 정상에 올랐다. 동아프리카 식민지를 두고 독일과 경쟁하던 영국은 긴장했다. 1899년 9월 13일, 드디어 영국의 매킨더가 아프리카에서 두 번째로 높은 산인 케냐 산에 올랐다.

케냐 산 등정에 성공한 후, 매킨더는 다시 지리학자의 역할에 몰입했다. 1902년에는 영국의 보호무역주의를 옹호하는 『영국과 영국해(Britain and The British Seas)』란 책을 출판해 섬나라인 영국의 지리적 특징이 어떻게 영국을 해양대국으로 만들었는가를 설명했다. 몇 년 후, 그의 이름을 두고두고 회자하게 만든 ‘치명적’ 논문이 발표된다. 1904년 1월 25일, 왕립지리학회에서 매킨더는 「역사의 지리적 중심축(The Geographical Pivot of History)」이란 제목의 논문을 발표한 것이다. 이 논문은 해양대국으로서의 영국의 지위가 더 이상 지속되기 힘들 것이라는 부정적 전망을 지정학적으로 설명한 것이었다.

매킨더는 400년간 이어진 뱃길탐험의 시대는 끝났다고 선언했다. 한마디로 ‘콜럼버스 시대’의 종언이었다. 영국의 미래에 대한 매킨더의 부정적 전망에 왕립지리학회 회원들은 웅성댔다. 일부는 자리를 뜨기도 했다. 그러나 영국이 주도한 해양시대의 몰락과 대륙에서 시작되는 새로운 시대를 준비해야만 한다는 매킨더의 주장은 계속됐다. 그는 ‘유라시아(Eurasia)’라는 낯선 개념으로 다가올 미래를 새롭게 주도할 세력을 소개했다.

‘유라시아’는 ‘유럽(Europe)’과 ‘아시아(Asia)’를 합친 단어다. 매킨더는 유럽과 아시아를 합쳐진 하나의 ‘대륙’으로 볼 것을 제안한 것이다. 당시 영국인들에게 아시아라는 낯선 세계와 유럽은 결코 하나가 될 수 없는 것이었다. 이 상상할 수 없는 미래를 매킨더는 ‘유라시아’라는 새로운 합성어로 표현했다. 매킨더는 이제 세계 권력의 중심은 ‘유라시아’에 있다고 주장했다. 느닷없는 ‘아시아’의 등장에 당황해하는 청중들에게 그는 유럽의 역사를 자세히 들여다보면 아시아 유목민의 침략에 대한 지속된 저항의 역사였음을 깨달아야 한다고 설명했다. 유럽의 역사는 아시아 역사의 종속변수에 불과하다는 것을 다양한 사례를 들어 증명했다.

‘대륙세력(Land power)’과 ‘해양세력(See power)’의 충돌

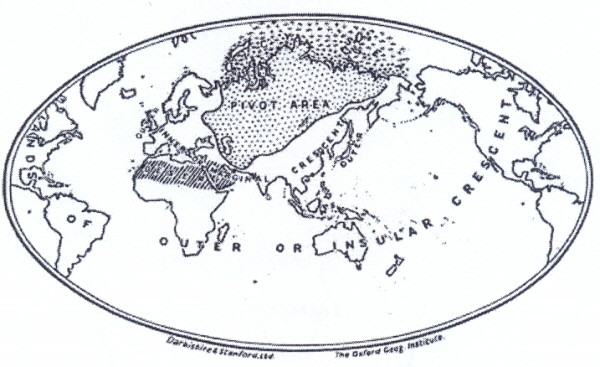

유라시아라는 낯선 개념과 더불어 그는 대륙세력(Land power), 해양세력(See power)의 관계도 새롭게 정의했다. 19세기까지는 대양을 중심으로 움직이는 해양세력이 세상을 지배했다면, 새로운 세기는 대륙세력이 주도할 것이라는 예언이다. 이전에는 유목민들이 말을 타고 유럽을 침략했다. 유럽은 배를 타고 ‘신세계’를 찾아냈다. 그러나 새롭게 발견될 세상은 더 이상 없다. 앞으로 아시아 대륙에 철도망이 뒤덮이게 되면 아시아 대륙을 차지한 세력이 세계사의 주인공이 될 차례라는 이야기다. 간단히 요약하자면, 세계사를 주도하는 세력의 이동수단이 ‘말-배-기차’의 순서로 바뀐다는 것이다. 그는 자신의 생각을 대표적 ‘지정학적 지도’로 일컬어지는 ‘권력의 자연적 위치(The Natural Seats of Power)’로 요약해서 표현했다.

매킨더의 ‘권력의 자연적 위치(The Natural Seats of Power)’ 지도. 매킨더의 이 지도는 가장 전형적인 지정학 지도로 여겨진다. 이 지도를 통해 그는 ‘중추지대’를 지배하는 대륙세력이 해양세력을 대신하게 될 것이라고 예언했다. 매킨더가 생각한 이 중추지대의 지배자는 ‘러시아’였다.

지도에서 점이 찍힌 유라시아의 ‘중추지대(pivot area)’는 중앙아시아와 시베리아를 가리킨다(매킨더는 후에 중추지대의 이름을 ‘심장지대(Heartland)’로 바꾼다). 중추지대를 둘러싼 동심원은 두 개가 있다. 매킨더는 작은 동심원을 ‘내부 또는 주변 초승달(Inner or Marginal Crescent)’ 지대라고 지칭했다. 유럽과 북아프리카, 인도와 중동, 그리고 중국의 일부가 여기에 포함된다. 바깥의 큰 동심원은 ‘외부 또는 섬 초승달(Outer or Insular Crescent)’ 지대다. 주로 바다로 이뤄진 이 지역에는 섬나라인 영국과 일본, 오스트레일리아, 캐나다, 북아메리카, 남아메리카가 포함된다. 외부 초승달 지역의 대표적 해양세력인 영국은 뛰어난 선박건조 기술, 항해 노하우, 함대 등을 통해 내부 초승달 지역을 식민지로 만들었다. 19세기 들어 신흥 해양세력으로 성장한 미국은 대서양을 사이에 두고 영국과 경쟁하기 시작했다.

해양세력을 대표하는 영국과 이를 위협하는 대표적 대륙세력인 러시아가 20세기 세력균형의 ‘상수(常數)’라면 새롭게 성장하는 독일은 이 어렵게 유지되는 세력균형의 ‘변수(變數)’라고 매킨더는 파악했다. 독일과 러시아의 동맹은 해양세력의 가장 강력한 위협이 될 것이기 때문에 영국은 프랑스 등과 동맹을 맺어 대륙세력의 남하를 저지해야 한다는 것이다. 이를 설명하는 맥락에서 매킨더는 당시에는 거의 알려지지 않았던 한국을 해양세력과 대륙세력의 충돌 지점으로 예측했다. 오늘날 한반도의 ‘지정학적 특수성’은 이미 창시자의 눈에는 처음부터 아주 분명하게 보였다는 이야기다. 매킨더는 독일과 러시아의 연합을 경계하며 다음과 같은 유명한 어록을 남긴다.

‘중유럽과 동유럽을 지배하는 자가 심장지대를 지배한다.

(Who rules Central and Eastern Europe commands the Heartland.)

심장지대를 지배하는 자가 세계섬을 지배한다.

(Who rules the Heartland commands the World-Island.)

세계섬을 지배하는 자가 세계를 지배한다.

(Who rules the World-Island commands the World.)’

매킨더가 예측한 아시아의 세력균형과 관련해 예측한 또 하나의 변수가 있었다. 중국이다. 러시아와는 달리 중국은 중추지대와 내부 초승달 지대에 걸쳐 있다. 러시아와는 달리 대륙과 더불어 바다를 가지고 있다는 이야기다. 중추지역에서 일본이 중국과 힘을 합쳐 주도권을 잡게 되면 세계평화에 큰 위협이 될 수 있다는 ‘황화론(黃禍論, Gelbe Gefahr)을 매킨더는 자신의 미래 예측에 추가한다.

황화론은 당시 유럽에 막 퍼지기 시작한 낯선 동양에 대한 공포의 표현이었다. 자신들과 전혀 다른 세계인 중국과 일본에 대한 정보가 파편적으로 전해지면서 유럽은 동양에 대한 막연한 적대감을 표현하기 시작했다. 이 적대감을 공식적으로 표현한 사람은 독일의 황제 빌헬름 2세였다. 1895년 빌헬름 2세는 화가 헤르만 크낙푸스(Hermann Knackfub, 1848~1915)에게 ‘유럽이 타 민족으로부터 스스로를 지켜야 한다’는 내용을 그린 자신의 스케치를 제대로 된 그림으로 그려달라고 지시했다. 그림의 제목은 「유럽 민족들이여, 너희들의 재산을 지켜라(Volker Europas, wahrt eure heiligsten Guter)」였다. 그림을 살펴보면, 왼쪽에 있는 유럽 민족들에게 독일을 대표하는 천사 미카엘이 오른쪽으로부터 용을 타고 날아오는 부처를 경계하라고 가리키고 있다. 부처는 물론 동양을 상징한다.

크낙푸스의 그림 「유럽 민족들이여, 너희들의 재산을 지켜라」. 아시아를 경계하는 ‘황화론(Gelbe Gefahr)’은 1895년 빌헬름 2세가 그리라고 지시한 이 그림으로부터 시작되었다. 왼쪽의 유럽 민족들에게 독일의 천사 미카엘이 오른쪽으로부터 용을 타고 날아오는 부처를 경계하라고 가리키고 있다. 부처는 동양을 상징한다.

빌헬름 2세의 동양에 대한 막연한 공포를 매킨더는 지정학적 설명으로 정당화했다. 실제로 이후 일본은 아시아의 패권을 둘러싸고 유럽을 위협하는 국가로 성장했고, 대륙세력을 대표하는 러시아와 격돌하여 승리를 거뒀다. 개항 초기 독일의 문화와 군사 제도를 적극 수입했던 일본은 제1차 세계대전 때는 독일의 반대편인 연합국에 가담하고, 전쟁이 끝나자 독일의 조차지를 빼앗으려 했다. 빌헬름의 공포와 매킨더의 예언이 실제가 되는 순간이었다.

황화론은 오늘날까지 계속되고 있다. ‘노랑위험(황화론의 독일어식 표현인 ‘Gelbe Gefahr’를 직역한 것)’은 1970년 이후 일본과 더불어 아시아의 ‘호랑이국가들(Tigerstaaten)’의 경제 성장에 대한 경계심의 표현으로 한때 유럽의 매스컴에서 매우 자주 사용되었던 용어다.

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

- [기사] 예스24, ‘2018 책의 해’, ‘세계 책의 날’ 맞아 독서 장려 캠페인 실시

- [기사] 나의 월든으로

- [기사] 도전 말고 시도

- [기사] 조경국 “헌책방, 사연 있는 책이 모이는 곳”

-

글 | 김정운 (문화심리학자)

문화심리학자이자 '나름 화가'. <가끔은 격하게 외로워야 한다> <에디톨로지> <남자의 물건> <나는 아내와의 결혼을 후회한다> 등 다수의 베스트셀러를 집필했다. 현재 전남 여수에서 저작 활동에 몰두하고 있다.

PYCHYESWEB03

5%

5% )

)