이탈리아 나폴리에 3개월간 머무르게 된 INTJ 소설가는 90일 동안 나폴리에서 어떤 일을 하게 될까? 격주 화요일 <정대건의 집돌이 소설가의 나폴리 체류기>가 연재됩니다. |

두려움을 낳는 어두운 골목

두려움을 낳는 어두운 골목

3개월간 생활하며 나폴리에 애정이 생긴 나는, 치안이 안 좋다는 이유로 나폴리를 여행지에 고려조차 하지 않는 사람들에게 재고해 보라고 말하고 싶다. 물론 북부에 비하면 지저분하고 시끄러운 건 사실이지만, 천혜의 자연환경과 캄파니아주의 신선한 재료들로 만든 세계 최고의 피자를 포기하지 말라고 말이다.(게다가 물가도 상대적으로 저렴하다)

내가 그러했었듯이, 정보가 없는 상태에서 '치안이 좋지 않다'는 소문에 공포감을 갖는 것은 당연한 일이다. 그러나 돌이켜보면 추상적인 이미지와 인터넷에 돌아다니는 실체 없는 말들뿐, 구체적인 사례나 범죄 통계 같은 것은 없었다. 나폴리의 어느 이미지들이 으스스한 느낌을 주는 것인지 안다. 어둡고 좁고 지저분한 골목, 낙서 가득한 그라피티, 중앙역 근처의 흑인들과 노숙인들. 나폴리 고고학 박물관 건너편 건물과 나폴리 대성당 근처는 노숙인들이 많았다.

그러나 내가 생활하며 느낀 바로 나폴리는 지레 겁먹고 관광을 못 할 만큼 위험한 곳이 아니었다. 오히려 관광지로 더 유명한 로마나 밀라노보다, 적어도 소매치기의 위험은 덜하리라 생각한다. 현지 친구들도 대중교통 이용 시에 조심하라는 것 이외에는 밤거리가 위험하다거나 하는 말은 하지 않았다.(대중교통과 중앙역 이용 시 소매치기들로부터 정신을 바짝 차려야 하는 것은 유럽 다른 지역에서도 마찬가지다) 내가 자주 나폴리의 밤거리를 돌아다니며 체험한 바로 노숙인들은 해코지하거나 하지 않았다.(물론 모든 건 개인의 경험치에서 오는 것이다. 내가 만약 큰돈과 비싼 노트북과 돌이킬 수 없는 자료들을 도난당했다면, 다르게 말했을 것이다)

우리는 모르는 것, 제대로 알지 못하는 것에 대한 공포가 있다. 나폴리에 도착한 첫날 밤에는 공항에서 숙소까지 가는 동안 차창 밖으로 낯선 풍경을 보며 마치 범죄의 소굴로 들어가는 듯한 두려움을 가졌는데, 나폴리 시내의 지도가 익숙해진 후에는 숙소에서 공항까지 걸어갈 수도 있게 됐다.

미지의 공포와 관련된 일화가 있다. 브라우 도서관에서 일과를 마치고 숙소로 돌아올 때면 나는 늘 사람들이 줄 서 있는 해산물 레스토랑을 지나, "킴 킴 킴" 하고 내게 반갑게 인사하는 레몬 그라니타 가게 아저씨를 지나, 숙소 바로 앞에 있는 벤치 하나를 지나야 했다. 그 벤치에서 생활하는 거구의 흑인이 있었다. 키가 190센티미터는 되는 듯했고 구부정하게 앉아 있는 모습은 등이 굽은 것처럼 보였다. 흘러내린 바지를 입고 헐벗은 채 멍하니 있는 그는 정신이 온전치 않아 보이기도 했다. 내가 저녁거리를 사 들고 올 때마다, 혹은 친구들과 피자를 먹고 남은 조각을 피자박스에 포장해 늦은 밤 귀가할 때마다 그와 눈이 마주쳤다.

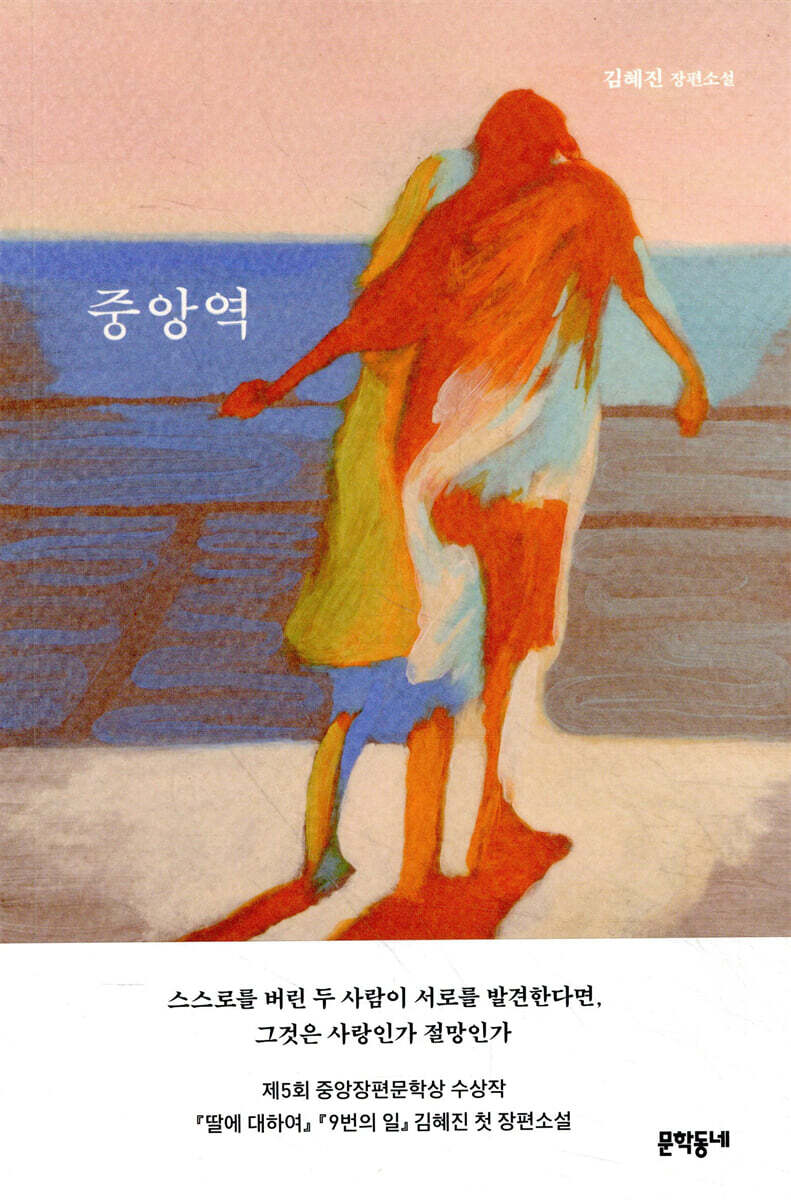

난민인 걸까? 어디서 왔는지, 어떻게 이곳에 왔는지, 그의 이름도 사연도 알 수 없었다. 여기저기서 얻은 듯한 옷가지를 입고 있는 그의 멍한 시선을 등 뒤로 느끼며 비를 피해 철문을 닫고 들어올 때마다 그가 의식이 됐다. 내가 머무는 2층 방에서 창밖으로 그가 보였다. 그는 궂은 비가 내려도 벤치에 앉아 비를 맞으며 자리를 지켰다. 비가 오는 날이면 지붕이 없는 그의 추위를 상상할 수밖에 없었다. 추위에 몹시 약한 나는 김혜진 작가의 『중앙역』에서 절절하게 간접 체험했던 노숙 생활의 그 추위를 떠올렸다.

나폴리에는 '카페 소스페소'라는 문화가 있다. '맡겨둔 커피'라는 뜻으로, 커피를 마시고 싶지만 가난해서 마시지 못하는 누군가를 위해 나누는 행위다. 혼자 와서 두 잔을 계산한다거나 하는 식으로, 소외된 누군가를 위해 '달아놓는' 것이다. 미용실에서도 피제리에아서도 이렇게 누군가를 위해 달아놓는 소스페소 문화가 있다. 이탈리아 북부에는 없는 따뜻한 남부의 정이라고 한다. 나도 한 번쯤은 그러한 나폴리의 문화를 실천해 보고 싶었다. 그에게 몸을 녹일 커피를 건네거나 하는 일을.

그러나 한편으로는 한번 호의를 베푼 것이 지속되지 않아도 괜찮을까 하는 걱정이 들었다. 190이 넘는 거구에 정신이 온전치 않아 보이고, 영어도 안 통할 것 같은 그에게 두려움을 느끼며 무서운 상상의 나래를 펼치기도 했다. 그가 호의를 받는 순간, 잊고 지내던 따뜻함, 자신이 갖지 못한 박탈감에 대한 분노가 생기지는 않을까? 이전까지는 그저 지나가는 사람이던 내게 계속 뭔가를 요구하지는 않을까?(돌이켜보면 나는 왜 그런 나쁜 쪽으로 생각했을까?)

그리하여 나는 그러한 실천을 내가 나폴리를 떠날 무렵으로 미뤄두었다. 나는 상상했다. 그의 몸을 녹일 따뜻한 커피 한잔과 허기진 배를 달랠 빵을 건네고, 한국으로 돌아가기 전 남은 동전들을 건네는 것을. 그리고 내가 혼자 했던 나쁜 상상들이 그저 망상일 뿐이라는 사실을 깨우치는 계기가 되는 것을.

그러나 나는 그 계획을 실천하지 못했다. 어느 날 갑자기 벤치가 뜯겨 사라진 것이다. 어찌 된 일일까? 신고가 들어간 것일까? 영문을 알 수 없었다. 그의 허름한 집이 사라졌고, 그도 거리에서 사라졌다. 매일 같이 보던 사람이라 그럴까. 허망한 마음이 들었고 그가 걱정되기도 했다. 마음만 품었던 게 조금 부끄러웠다. 그의 이름도 모른다는 사실이 후회로 남았다.

사라져 버린 그와 그의 지붕 없는 집

사라져 버린 그와 그의 지붕 없는 집

브라우 도서관 앞에 있는 '프리지토리아(튀김집) 베라체(Friggitoria Verace)'는 내가 매일 같이 간단한 파니노와 미트볼로 점심 식사를 해결하는 곳이었다. 베라체에는 매번 반갑게 인사를 하며 사람을 기분 좋게 만드는 잘생긴 청년이 일하고 있었다. 나는 두 달 가까이 되어서야 그에게 이름이 무엇인지 물었다.(이전의 나였다면, 타지에서의 생활이 아니었다면 '굳이' 하지 않았을 일이다.) 그 청년은 '파스콸레'라고 말하며 내게 이름을 물었고, 우리는 서로의 이름을 확인하고 악수를 나눴다. 파스콸레는 '부활절'에서 유래한 이름으로 스페인의 파스쿠알, 프랑스의 파스칼과 같은 이름이다. 그의 이름을 알게 되니 그를 그저 튀김집의 잘생긴 청년이 아니라 '부활절'로 기억할 수 있게 되었다.

매일 코르네토와 에스프레소 마키아토로 내게 맛있는 아침 식사와 커피를 제공해 주던 카페 '스파지오 네아(Spazio Nea)'의 점원과는 잔돈이 부족하면 외상을 할 정도로 얼굴을 익혔지만, 우리는 서로의 이름을 알지 못했고 그들은 내가 왜 거기에 머물렀는지도 알지 못했다. 내 소개를 하고 내가 쓴 소설 번역본을 전해주지 못한 게 아쉬움이 남는다.

모든 편견과 선입견, 공포는 무지에서 온다. 마치 어둠을 빛으로 밝히고 정체를 모르던 것을 인식하게 되면 더는 두렵지 않듯이, 누군가와 서로의 이름을 알게 되면 확연히 달라진다. 평소 나의 관심과 호기심의 분야는 상당히 편중되어 있는데, 사람에 대해서만큼은 '굳이' 알고자 하는 태도를 잃지 말아야겠다는 생각이 들었다.

어느 날 아직 동트지 않은 새벽 5시에 일어난 나는 홀로 어두운 골목길을 올라 전망대로 향했다. 나폴리에서 생활한 지 두 달 가까이 된 시점이 아니었다면 엄두도 내지 못했을 일이었다. 가보지 않은 길이라 조금 무섭기도 했지만, 그 시간은 설령 나쁜 짓을 할 사람들도 잘 시간이었다. 전망대에 도착해 잠들어 있던 도시가 동이 터오며 깨어나는 모습을 지켜봤다. 이제 나는 나폴리 구석구석의 지명들을 알고 있었고, 더 이상 미지의 두려운 도시가 아니었다.

이제는 구석구석 이름을 알고 있는 나폴리

이제는 구석구석 이름을 알고 있는 나폴리

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

정대건

2020년 장편 소설 『GV 빌런 고태경』을 출간하며 작품 활동을 시작했고, 소설집 『아이 틴더 유』를 출간했다. 다큐멘터리 <투 올드 힙합 키드>와 극영화 <사브라>, <메이트>를 연출했다.

![[정대건의 집돌이 소설가의 나폴리 체류기] '신의 길'을 걷고 난 후 | 예스24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/2/8/0/4/28044fbf4461fd936cd9b91ad38ac20c.png)

![[정대건의 집돌이 소설가의 나폴리 체류기] 좋아서 하는 일 | YES24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/a/3/4/3/a343beab35583e68cd44ecd06746fc68.jpg)

![[정대건의 집돌이 소설가의 나폴리 체류기] 푸르게 물든 도시 나폴리 | YES24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/7/0/7/d/707d22ad6106a2cfc004d9f6d5de8f09.png)

![[서점 직원의 선택] 서점 매니저가 추천하는 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251128-db2868f9.jpg)

![[인터뷰] 김민정 시인 “오롯이 시인으로만 한 권이 만들어졌으면 좋겠다는 꿈”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250923-d6e91747.jpg)

![[김미래의 만화절경] 서울의 공원과 고스트 월드](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250922-2c09f7ab.jpg)

![[더뮤지컬] <매디슨 카운티의 다리> 사랑이 프란체스카에게 가르쳐준 것들](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250527-3d526626.jpg)