말보다 더 생생하게 과거와 현재의 목소리를 들려주는 ‘평화의 벽’.

“너 괜찮아? 거기 화산 터졌다며?! 방금 뉴스에 나왔어.”

지난 2010년 4월 아이슬란드에 화산이 터졌을 때 한국에 있는 한친구에게 카톡 메시지를 받았다. 처음에는 그냥 무심하게 ‘뜬금없이 웬 화산?’ 했다가 그 친구가 내가 사는 아일랜드를 아이슬란드로 착각했다는 것을 알았다. 하긴 두 나라 모두 유럽에 있는 섬나라에 이름이 워낙 비슷하니 헷갈릴 만도 했다.

그런데 아일랜드와 북아일랜드의 관계로 오면 사람들의 혼란은 더 심해진다. 일단 ‘북’자를 빼면 이름이 똑같고, 지리상으로도 하나의 섬에 위치하는데다 눈에 보이는 국경도 없으며, 실제로 영국 사람들은 북아일랜드를 부를 때 ‘북’을 빼고 그냥 ‘아일랜드’라고 부른다.

아일랜드의 공식 명칭은 ‘아일랜드 공화국’이다. 1922년 12월 6일, 8백 년 넘게 통치해온 영국으로부터 완전히 독립했다. 많은 사람이 영국 식민지 시대의 아일랜드와 일본 강점기 시대의 한국을 비교하는데, 실제로 아일랜드 사람들에게서 우리와 비슷한 정서를 발견할 때가 많다. 영국에 대해 얘기할 때는 우리가 일본에게 느끼는 적개심과 경쟁 의식이 느껴지고, 우리가 나라의 독립을 위해 목숨 바친 분들을 기억하고 자랑스러워하듯 그들도 도시 곳곳에 독립운동가의 동상을 세우고 다양한 기념일과 이벤트를 통해 그 정신을 기린다.

독립하는 과정에서 한 나라로 완전한 독립을 이루지 못하고 분단의 아픔을 겪어야 했다는 점도 우리와 비슷하다. 하지만 아일랜드는 더 이상 피를 흘리지 않기 위해 아일랜드 북부(지금의 북아일랜드)를 영국연방에 넘기는 데 자의로 합의한 데 반해 우리는 강대국들의 이권 싸움에 의해 타의로 나누어졌다는 것은 큰 차이점이다. 분단의 배경을 살펴보면 더욱 다른 속사정이 드러난다. 한반도의 38선을 가른 싸움이 공산주의와 자본주의라는 이념의 대립이었다면, 아일랜드와 북아일랜드를 보이지 않는 국경으로 가른 것은 종교의 대립이었다. 가톨릭이 지배적인 아일랜드 남부와 달리 영국 신교(성공회)의 영향을 많이 받은 아일랜드 북부는 종교적 자유를 위해 영국령으로 남기를 원했다. 둘 사이의 갈등은 깊어졌고, 폭력의 수위도 점차 높아졌다. 담장 하나를 사이에 둔 이웃끼리 서로를 향해 총을 겨누는 비극이 같은 신을 믿는 사람들 사이에서 일어났다는 사실이 아이러니하다.

지금도 북아일랜드의 수도 벨파스트(Belfast)에 가면 분단의 가장 큰 원인이 된 종교 갈등의 상처를 곳곳에서 엿볼 수 있다. 특히 마지막 순간까지 분쟁이 치열했던 벨파스트 서쪽은 아일랜드의 완전한 독립을 추구한 아일랜드 민족주의자들과 영국의 일부로 남길 원했던 영국 왕실 지지자들의 갈등과 분열이, 현재를 살아가는 이웃 사이에도 여전히 미세한 공기 입자처럼 부유하고 있다.

‘블랙택시’ 투어는 이러한 역사의 현장을 좀 더 가까이에서 느낄 수 있는 좋은 기회다. 그 시대를 직접 경험한 택시 운전사가 까만 택시를 몰고 우리를 내려놓는 곳곳에서 들려주는 생생한 이야기들은 때로 믿기지 않을 만큼, 아니 믿고 싶지 않을 만큼 슬프고 잔인하다.

신교 커뮤니티 구역인 폴스 로드(Falls Road)와 구교 커뮤니티 구역인 샹킬 로드(Shankill Road)가 마주한 거리에 세워진 ‘평화의 벽(Peace Wall’은 베를린 장벽의 축소판 같다. 당시의 정치적 사건과 인물, 슬로건 등을 심각하게 혹은 농담처럼 표현한 그림들은 베를린의 벽화 갤러리를 연상시킨다. 베를린 장벽은 오래전에 무너졌지만 이곳의 벽은 여전히 유효하다. 평화의 벽이 시작되는 곳, 두 공간을 가르는 경계선에 세워진 철문에는 밤새 단단한 빗장이 걸린다. ‘평화’를 선언하며 세워졌지만 결국은 ‘분단’의 상징이 되어버린 아이러니……. IRA(Irish Republican Army의 약자. 영국 북아일랜드의 가톨릭계 정치 조직. 아일랜드의 무력 통일을 주장하는 과격파라고 알려져 있지만, 정치적 입장에 따라 바라보는 시각이 다양하다.) 멤버로 교도소에서 ‘정치범의 처우 개선’을 요구하는 단식투쟁을 주도해 독립전쟁의 판도를 바꿔놓은 바비 샌즈(Bobby Sands)의 벽화와 신교 권력의 상징인 영국 왕 윌리엄 3세의 벽화를 차례로 바라보고 나면 그 아이러니에 대한 씁쓸함이 더 선명해진다.

영국 왕 ‘윌리엄 3세’의 벽화.

아이리시 독립군 리더였던 ‘바비 샌즈’의 벽화.

하지만 벨파스트에도 새로운 변화가 일어나고 있다. 벨파스트의 경제 규모는 브렉시트의 여파에 대한 우려와는 달리 꾸준한 성장세를 보이고 있는데, BBC 뉴스는 이를 1998년 ‘성금요일 평화협정’(영국과 아일랜드 사이에 체결된 평화협정. 아일랜드 공화국은 국민투표를 거쳐 북아일랜드의 6개 카운티에 대한 영유권을 포기함으로써 수십 년에 걸친 피의 분쟁을 종식시켰다.) 이후 태어난 청년 세대가 오랜 분쟁의 아픔을 딛고 미래에 집중하고 있기 때문이라고 분석했다. 실제로 지금은 내가 벨파스트를 처음 여행한 2010년에 비해 훨씬 더 활기찬 분위기가 느껴진다.

벨파스트로 가는 길은 언제나 즐겁다. 내가 살고 있는 브레이에서 벨파스트까지는 차로 2시간 남짓 걸린다. 당일치기 여행으로도 부담 없는 거리인데다가 존의 고향인 쿨리를 지나가는 루트라 마음만 먹으면 오가는 길에 쿨리에 들러 친구들 얼굴도 보고 릴리 펍에서 가볍게 맥주 한 잔 하고 갈 수도 있다. 벨파스트의 또 다른 매력은 지리적으로 국경을 넘는 해외여행이라는 점이다. 눈에 보이는 국경은 없지만 대신 휴대폰 안테나가 IR에서 UK로 바뀌며 북아일랜드로 넘어왔음을 알려준다. 어릴 때 국경 지역에서 자란 존은 고속도로 주변의 풍경만 보고도 북아일랜드에 가까워진 것을 알아챈다.

국경을 넘었음을 알려주는 것은 한 가지 더 있다. 벨파스트 도심으로 들어가는 고속도로 진입로에 있는 환전소다. 낡은 오두막을 개조한 듯한 작은 건물에서 소박한 시골 정서가 느껴진다. 창구도 하나, 직원도 한 명, 통화 종류도 유로와 파운드뿐이다. 이곳에서 그날 쓸 만큼의 유로를 파운드로 바꾸면 된다.

유로를 파운드로 환전해주는 간이 환전소.

구교 커뮤니티와 신교 커뮤니티의 경계에 놓인 철문. 밤 9시가 되면 문이 닫히고 빗장이 걸린다.

벨파스트 교육의 산실 퀸스 대학교.

벨파스트에 왔다는 것을 실감나게 해주는 또 하나는 거리에서 들려오는 독특한 북아일랜드 억양이다. 높낮이가 리드미컬한 북아일랜드식 영어를 알아듣기 위해서는 평소보다 더 귀를 쫑긋 세워야 한다.

벨파스트의 볼거리는 타이타닉 박물관이 있는 타이타닉 쿼터, 퀸스 대학 주변의 유니버시티 쿼터, 세인트 앤 대성당(St. Anne’s Cathedral, 벨파스트 대성당으로도 불린다) 주위로 펍과 레스토랑이 밀집한 캐시드럴쿼터(Cathedral Quarter)에 모여 있고 접근성도 좋은 편이다.

타이타닉 호 침몰 백 주년을 기념해 2013년에 문을 연 타이타닉 박물관은 벨파스트에서 가장 크고 현대적인 건축물로, 알루미늄 패널과 통유리로 만든 독특한 외관 자체가 큰 볼거리다. 타이타닉 박물관이 서 있는 곳이 실제로 타이타닉 호를 만들어 바다로 내보냈던 조선소가 있는 자리라는 점에서 더욱 의미심장하다.

1층 입장로를 통해 들어가면 먼저 꼭대기인 4층으로 안내된다. 4층부터 내려오면서 총 아홉 개의 전시관이 주제별로 이어지는 동선이다. 우선 벨파스트라는 도시의 역사와 타이타닉 호의 탄생 배경을 훑어본 후 4인용 리프트를 타고 타이타닉 호가 만들어진 현장을 시뮬레이션으로 체험한다. 이어서 완성된 타이타닉 호의 모습, 수많은 이들의 희망을 싣고 벨파스트를 떠난 타이타닉 호가 암초에 부딪혀 침몰하기까지의 과정, 죽은 자와 살아남은 자의 이야기들이 다양한 전시 패널과 영상 자료로 소개된다.

타이타닉 박물관의 외관. 2 박물관 앞에 설치된 로완 길레스피의 조각 작품.

건물 전체가 오픈된 구조로 설계된 박물관의 내부.

실제로 타이타닉을 만들어 출항시켰던 조선소 자리.

개인적으로 벨파스트에서 내가 가장 좋아하는 곳은 퀸스 대학 주변이다. 고풍스러운 대학 건물 주변과 근처에 있는 보타닉 가든을 산책하는 것도 운치 있고, 무엇보다 대학가인 만큼 싸고 맛있는 밥집과 카페가 많다.

더블린 못지않게 벨파스트에도 유명한 펍이 많다. 대성당 주변은 더블린의 템플바 구역처럼 좁은 자갈길이 이어지는 보행자 거리를 따라 수많은 펍과 레스토랑이 저마다의 분위기로 유혹한다. 그 한가운데에 벨파스트의 상징적인 펍인 ‘듀크 오브 요크(The Duke of York)’가 있다.

1972년에 테러리스트의 폭탄에 의해 폐허가 되었던 펍을 재건하면서 벨파스트의 새로운 시대를 선언한 그림과 슬로건으로 외벽을 가득 채웠다. 벨파스트 국립도서관 뒤편에 위치한 펍 ‘선플라워 퍼블릭 하우스(Sunf lower Public House)’도 아픈 역사의 파편을 간직한 공간이다. 테러가 빈번하던 시절, 출입자 검문을 위해 문 입구에 설치한 초록색 철창이 아직도 시간의 그림자처럼 남아 있다.

아름답기로는 시청 옆의 그레이트 빅토리아 스트리트에 있는 ‘크라운 리커 살롱(The Crown Liquor Salon)’을 따라갈 수 없다. 천장부터 벽, 바닥, 문과 창까지 눈길이 닿는 곳마다 빅토리아풍의 화려한 장식에 입이 떡 벌어진다. 지어질 당시 성당 장식에 탁월한 이탈리아의 장인들을 대거 고용해 바닥과 벽에 정교한 모자이크 타일을 붙이고, 스테인드글라스로 장식했다고 한다. 바의 윗부분을 붉은 화강암으로 마치 제단처럼 디자인한 것이 독특하다. 그리고 이 펍에는 별도의 문과 벽으로 완벽하게 독립성을 갖춘 테이블 공간이 마련되어 있다. ‘박스(Box)’ 또는 ‘스너그(Snug)’라고 부르는 이 공간은 ‘조용히 술 마시고 싶은 고객들’을 위해 설계했다고 한다. 단 사생활까지 보장해주는 이 아늑한 공간을 차지하려면 치열한 경쟁을 뚫어야 하므로 웬만해서는 자리 잡기가 쉽지 않다.

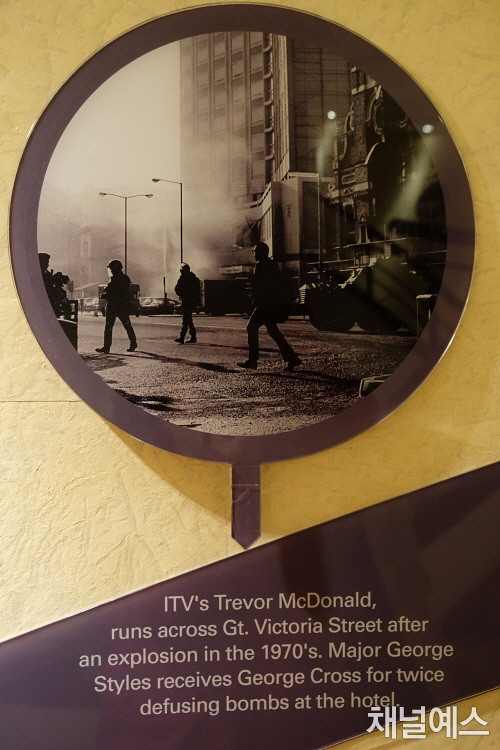

크라운 리커 살롱의 맞은편에 있는 유로파 호텔은 총 36번이나 폭격을 당해 ‘세계에서 가장 폭탄을 많이 맞은 빌딩’으로 유명하다. 호텔 곳곳에 호텔의 비화와 역사적 사건이 담긴 글과 사진을 전시해두어 방문객의 이해를 돕는다. 성금요일 평화협정이 체결되기 전까지는 이런 폭격이 일상이었다는데 지금은 너무나 평화로워서 당시를 상상하기 어렵다.

크리스마스가 다가오면 늘 어느 해 그즈음 벨파스트에서 묵었던 겨울밤이 생각난다. 그리고 차가운 바람 속에 처음 만났던 그 아픔 많은 도시가 그리워진다. 도시 곳곳은 크리스마스 분위기가 무르익어 달뜬 공기가 흘렀고, 존과 나는 시청 앞 광장에서 열리는 크리스마스 마켓 에서 뜨거운 멀드 와인을 홀짝이며 언 몸을 녹였다. 그리고 그날 낮에 보았던 벽화들에 대한 이야기를 나누었던가…….

언젠가 크리스마스 즈음에 벨파스트를 여행하게 된다면 ‘평화의 벽’을 다시 찾고 싶다. 그리고 그 앞에서 내가 아는 모든 이들과 혹은 모르는 이들, 그리고 아일랜드의 평화를 위해 기도하고 싶다.

벨파스트의 아픈 기억을 품은 펍 ‘듀크 오브 요크’.

크라운 리커 살롱의 아름다운 스테인드글라스 장식과 사적인 대화 공간 스너그.

역사상 가장 폭탄을 많이 맞은 건물로 기록된 유로파 호텔. 내부에는 그 지난한 역사를 기록한 사진과 내용이 전시되어 있다.

-

초록빛 힐링의 섬 아일랜드에서 멈추다이현구 저 | 모요사

우리가 모르는 아일랜드의 숨은 속살은 무엇일까? 요리하고 기타 치는 아일랜드 남자를 만나 아일랜드에 정착한 지 9년. 그녀가 들려주는 아일랜드 이야기는 흔한 가이드북에서는 만날 수 없는 속 깊은 이야기들이다.

초록빛 힐링의 섬 아일랜드에서 멈추다

출판사 | 모요사

이현구

아일랜드에 살면서 느끼고 경험한 일상과 여행에 관한 이야기를 ‘마야 리Maya Lee’라는 필명으로 카카오 브런치를 통해 다른 이들과 나누고 있다. 극본 번역가로서 동시대 아일랜드 연극을 한국어로 번역해 무대에 소개하는 작업도 한다. 현재 기타 치고 요리하는 아이리시 남편과 함께 여행 같은 삶을 꿈꾸며, 더블린 근교의 바닷가 마을 브레이에 살고 있다.

![[최현우 칼럼] 저녁의 산책을 시작해 볼까요?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251027-23cbcd77.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 집 사랑꾼을 위한 여름 바캉스](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250729-c9b8f183.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 여행을 떠나요](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250702-9133ca15.jpg)

![[더뮤지컬] <원스> 기타와 피아노가 만나, 음악의 힘을 말하다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250312-797d1de0.jpg)