타국에서 가장 처음 겪고 인식하게 되는 낯선 감각은 길바닥이다. 신발 밑창 너머로 전해지는 노면의 질감. 살던 곳과는 다른 보도블록. 흔하게 생긴 돌멩이조차 다른 물성을 가진 듯한 느낌. 한 달 일정의 마지막 주, 피렌체에서 빠져나와 에어프랑스를 타고 파리로 향했을 때는 충만했던 내 안의 어떤 공기가 헐겁게 식어버린 기분이었다. 낯선 풍경과 언어와 음식의 연속이 내게 너무 익숙한 나라는 존재를 이질적으로 여기게 했던 것일지도 몰랐다. 나는 미약했다. 영어는 그나마 조금 알아듣고 말할 수 있었으나, 유럽의 골목에서는 프랑스어와 스페인어와 이탈리아어가 섞인 사람들의 말소리가 들렸고, 이곳에서 낯선 것은 그들이 아니라 나라는 자각이 스스로를 축소하고 어렵게 했다.

처음 보는 센강은 폭이 좁고 지상보다 낮고 순했다. 한국에서는 개천이라고 부를 법도 했다. 강이라는 개념이 이곳에서는 사람의 몸집과 가까웠고, 한국의 가로등보다 색온도가 조금 더 노란 불빛이 별처럼 수면을 떠다녔다. 야간의 취객들이 주르륵 모여 앉아 수다를 떨고 와인을 일회용 컵에 담아 마셨다. 프랑스 유화 속 수많은 몽환이 왜 센강에서 태어나곤 했는지 알 수 있었다. 서울의 한강을 가장 가까운 강으로 여기고 살던 내게 이곳의 강변은 인도보다 더 좋은 길이자 인간의 도시가 만들 수 있는 가장 기다란 식탁이었다. 오직 사람과 개만이 다니는 길. 센강을 걸으며 궁금했다. 영혼이 기억의 보폭으로 정해지는 일이라면, 나는 지금 삶의 어디까지를 기억하며 존재하는 건지. 중간중간 함부로 뛰어 건너오지는 않았는지. 얼마만큼 걸어왔는지 말이다. (그리고 대체 얼마나 더 걸어야 하는 건지.) 나는 그래서 자꾸 돌아보는 사람이었다. 그 습관은 걸어가야 할 방향과 걸어서 온 방향을 자주 착각하게 했다. 친숙한 불안이 몰려오곤 했다. 센강에서 올라서면 구글맵을 수시로 펼쳤다. 나는 지금 지도를 보려고 걷고 있는 건지. 삶도, 여행도.

영화 <비포 선셋> 장면

영화 <비포 선셋> 장면

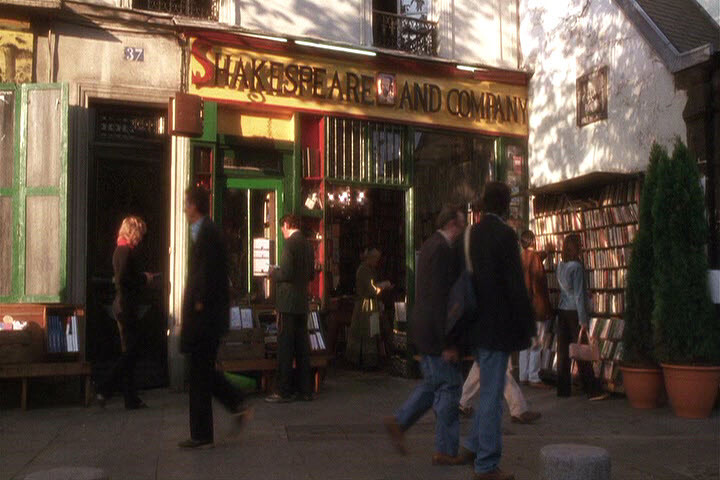

낯섦에 지쳐 그림자마저 시무룩했던 파리의 날, 문득 익숙한 가게를 마주쳤다. 묵고 있던 숙소에서 이토록 가까웠다니. 파리 5구에 있는 ‘셰익스피어 앤드 컴퍼니’ 서점이었다. 영화 <비포 선셋>의 첫 장면, 에단 호크가 분한 제시가 성공한 로맨스 소설 작가가 되어 북토크를 했던 곳. 줄을 서서 들어가야 했다. 내부 사진을 찍을 수 없어서, 그 촘촘하고 기울어진 책의 요새이자 지성의 미로를 머릿속에 욱여넣느라 잠시 감정의 모든 색깔을 지울 수 있었다. 처음 맡아보는 종이 냄새가 났고 돌가루를 섞지 않는 유럽의 책은 무게가 가벼웠다. 저기, 저 책장 뒤편. 저기서 줄리 델피, 영화 속 셀린이 제시를 바라봤는데. 나는 서점 로고가 박힌 에코백과 읽지도 못할 T.S.엘리엇의 『황무지』 영문본을 사고서는 서점을 빠져나왔다. 거기서부터, 파리의 거리가 내게 익숙한 곳처럼 여겨지기 시작했다. 제시와 셀린이 걸었던 이 거리를 따라 걷기 시작하면서부터.

굵직하게 진행하는 플롯 없이 인물들이 그저 여러 가지 주제로 떠들어대며 극을 진행하는 ‘슬래커’라는 영화 장르를 개척했다고 평가받는 리처드 링클레이터 감독. 그의 비포 트릴로지는 내 또래 정도라면 아마도 모르는 이가 없을 로맨스 3부작이다. 시리즈 첫 작품인 <비포 선라이즈>가 1995년 작품이니 2025년 올해로 꼭 30년이 되었다. 오스트리아 빈으로 향하는 기차에서 우연히 만난 20대 제시와 셀린이 충동적이고 강렬한 단 하루의 사랑을 경험한다. 스마트폰은커녕 핸드폰도 흔치 않던 시절. 그들은 미국과 프랑스에 있는 각자의 집으로 돌아갔다가 6개월 후 빈의 기차역 9번 플랫폼에서 다시 만나기로 하며 영화가 끝난다. 9년 후, <비포 선셋>에서 제시와 셀린이 파리에서 우연히 재회한다. 바로 이곳, 셰익스피어 앤드 컴퍼니에서. 그들은 오스트리아에서 재회하지 못했고, 이제는 30대가 되었고, 그사이 다른 사람과 만나고 이별했고 반복했다. 그들은 9년 전처럼 파리의 거리를 돌아다니며 떠들면서 끊어졌던 인연을 다시 묶는다. 그로부터 또 9년 후, <비포 미드나잇>. 제시는 그날 미국으로 돌아가지 않았고, 전처와 이혼하고 셀린과 재혼해서 프랑스에서 살았다. 쌍둥이 딸을 키우는 부부가 되어 중년 부부의 지리멸렬과 이제는 미지근해진 사랑의 온도를 그리스 카르다말리의 해변을 걸어 다니며 석양 번지는 저녁의 온도에 겹치고 포개낸다.

영화 <비포 선셋> 장면

영화 <비포 선셋> 장면

문학도 영화도 음악도, 좋은 작품을 충만하게 누리는 방법의 하나는 시간을 들여 꾸준히 복기하며 섭취하는 것이다. 나는 그것에 ‘퍼먹기’라는 표현을 쓰곤 한다. 퍼먹어보는 것이다. 한 달 후에, 일 년 후에, 그리고 십 년 후에. 시간 속에서 삭고 부스러지거나 굳어버리지는 않았는지, 숟가락을 입에 물고 냉동실에서 오래된 아이스크림을 꺼내는 기대감으로 말이다. 불멸까지는 아니겠으나 적어도 나라는 필멸자의 시간보다 작품의 생몰은 무한하게 여겨진다. 필멸이 불멸과 다른 점은 시간의 레이어가 일종의 렌즈가 되어 필멸의 영혼이 가진 안구에 삽입된다는 것이다. 마치 렌즈삽입술처럼. 시간이 굴절시킨 작품의 형체가 그때로부터 지금을 비추거나 지금으로부터 그때를 가져와 덧그린다. 그것을 지속하게 만드는 작품을 나는 좋은 작품으로 여기고 소중하게 생각한다. 그래서, 지금 태어난 작품을 지금, 이 순간 말하는 일에는 종종 주저함을 갖게 된다. 비포 트릴로지는 내게 좋은 작품이다. 내 과거의 어떤 계절과 사람과 기쁨과 슬픔을 저 영화 3부작이 시침핀처럼 고정하고 있다. 여전히 내 일부는 그 영화들에 붙들려 있는 셈이다.

‘파세자타(Passeggiata)’는 파리로 건너오기 전, 이탈리아에서 들은 말이다. ‘저녁에 하는 산책, 저녁 산책하는 사람’ 정도로 번역할 수 있는 이 단어는 의미 그대로 이탈리아의 슬로우 라이프를 상징하며 저녁에 동네를 산책하거나 이곳저곳 어슬렁거리는 사람을 의미할 수도 있겠지만, 내게는 어떤 태도나 정체성으로 다가왔다. 해와 달의 사이, 빛과 어둠의 경계 속에서 목적 없이 걷는 사람. 보들레르의 ‘플라뇌르(Flâneur)’와도 닿아 있지만, 그보다 더 느슨하고 게으른 단어. 나는 파리의 거리에서 제시와 셀린을 떠올리며 그저 어슬렁거리다가 맞닥뜨리는 사랑 같은 걸 생각했다. 목표도 성취도 없이 수다를 떨며 어슬렁거릴 때만 가능한 마음 같은 것. 그렇게 배회하다가 뜻밖에 발견하고 마는 삶의 면모가 모여 만들어지는 아이러니의 빈자리 같은 것.

처음엔 제시가 되거나 셀린이 되어 말하는 글을 시작하고자 했으나, 문득 <비포 선라이즈>에서 두 주인공이 마주쳤던 인물이 떠올랐다. 골라주는 단어로 즉석에서 시를 적어주고 시가 마음에 들면 원하는 값으로 적선을 받는 슈테판 플라츠 강가의 시인 같은 부랑자, 부랑자 같은 시인. 제시와 셀린이 그 이름도 나오지 않는 조연에게 건넨 단어는 ‘밀크셰이크’였다. 그는 둘에게 이런 문장을 적어준다. ‘삶에 머물며 강물에 떠가는 나뭇가지처럼 흘러가다 현재에 걸린 우리. 그대는 나를, 난 그대를 이끄네. 그것이 인생. 그댄 나를 모르는가? 지금도 나를 모르는가?’ 나는 그처럼 말해보기로 마음을 수정했다. 무언가 적어볼 테니, 마음에 들면 내게 원하는 만큼 값을 달라고. 머리를 긁적이며 강둑에 앉아 공책에 연필로 무언가 적고 찢고 지우다가 다시 적는 것이다. 그대, 나를 모르는가? 정말 나를 모르는가?

낯설기만 했던 세상을 부분이나마 친밀하게 해준 산책들이 있다. 때로는 물리적인 타지였고, 그보다는 자주 정서적인 이국이었다. 야간 생활자로 오래 살면서 밤마다 방에 앉아 간접 조명을 햇빛이나 달빛 삼아 보고 듣고 읽었던 것들이 나를 생명에서 밀어내지 않았다. 그 밤들이 내겐 파세자타였다. 그저 삶의 어둠 내린 곳을 목적 없이 어슬렁거렸을 뿐인데, 지금 여기로 나를 데려다준 짧고도 길었던 산책 말이다.

* AI 학습 데이터 활용 금지

황무지

출판사 | 민음사

최현우

2014년 조선일보 신춘문예로 당선하며 작품활동을 시작했다. 시집 『사람은 왜 만질 수 없는 날씨를 살게 되나요』 『우리 없이 빛난 아침』과 산문집 『나의 아름다움과 너의 아름다움이 다를지언정』이 있다.

![[인터뷰] 이예지 “인간이라는 텍스트는 계속 흥미로운 주제일 것 같습니다”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251024-ac0635c0.jpg)

![[리뷰] 업(業)으로 다시 지은 셰익스피어의 희곡, 『시간의 틈』](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251023-b21e41b3.jpg)

![[윤경희 칼럼] 인 메디아스 레스 III (사건의 한가운데서 III)](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251022-e699c1eb.jpg)

![[리뷰] 고전의 미덕은 재미 아니겠는가?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251021-b0cac426.jpg)