미시마샤 출판사에 대해 처음 들은 것은 지금으로부터 3년 하고도 6개월 전, 그러니까 2013년 2월 무렵이다. 당시 나는 중소 오프라인 서점의 고사가 인터넷 서점의 약진과 대형 오프라인 서점의 체인화 때문만은 아니라는 내용의 글을 ‘야매 장르문학 소식지’

그 무렵에 들렀던 샌프란시스코에서 몇 군데 전문 서점을 둘러볼 기회가 있었다. 서점이라기보다는 갤러리 같다는 느낌을 받았다. 가장 기억에 남았던 대목은 서점 곳곳에 붙어 있던 북맵(Book-map)이었다. 전문적인 교육을 받은 서점 직원이 직접 작성한 책 소개 글 덕분에 북맵이 붙어 있는 책들은 일단 서가에서 빼보지 않을 도리가 없었다. 한국에는 왜 이런 서점이 없을까. 『해외 서점과 출판』의 저자는 출판 선진국의 책방과 우리의 책방 모습이 다른 이유를 서점과 관련한 교육 인프라의 부재에서 찾았다. “우리나라에서 서점 꾸미기는 서점 시작할 때가 처음이자 마지막이다. 아예 서점을 꾸민다는 생각조차 하지 못하는 서점인들이 많다. 그러나 솔직히 말하자면 이것이 서점인만의 잘못은 아니다. 서점인을 위한 정기적인 강좌 하나 없으니까 이와 같이 서점에 관한 이론이 정립되지 않은 것은 당연한 일일 것이다.” 그렇다면 출판 선진국이라는 곳의 서점은 어떤 모습일지가 궁금해서 일본의 특색 있는 서점들에 관한 기고를 받았는데 그리조아 출판사의 김연한 대표가 소개한 여러 책방(B&B, 츠타야, 독서의 권유 등) 가운데 한 곳이 미시마샤 서점이었다.

미시마샤 책방 풍경. 1층은 책방으로 2층은 출판사로 사용한다. ⓒ북디렉터 정지혜.

“미시마샤 출판사가 인구 8만의 도시 교토조요 시에도 지점을 냈다. 재미있게도 교토 사무실의 방 하나를 ‘미시마샤 책방’이란 서점으로 꾸몄다(2012년 1월 30일 오픈). 그냥 방이라 얼핏 봐선 ‘서점’이라기보다 출판사를 찾아온 손님들에게 자사 책을 소개하는 공간처럼 보이는데, 미시마샤 대표는 천연덕스럽게 ‘서점입니다’라고 소개한다. 잘 보면 100종 이상의 단행본이 손수 쓴 POP와 함께 진열되어 서점 같은 분위기가 풍긴다. 벽에는 직원들이 손수 만든 포스터도 붙어 있다. 독자에게 책의 매력을 전하고 싶다는 의욕이 강하게 느껴진다. 이 서점은 일반 서점처럼 영업일에는 누구나 올 수 있는 공간으로 개방되어 있다. 여기서 한 달에 한 번 하는 ‘공개편집회의’에는 수도권에서 일부러 찾아오는 팬도 있다고 한다.”

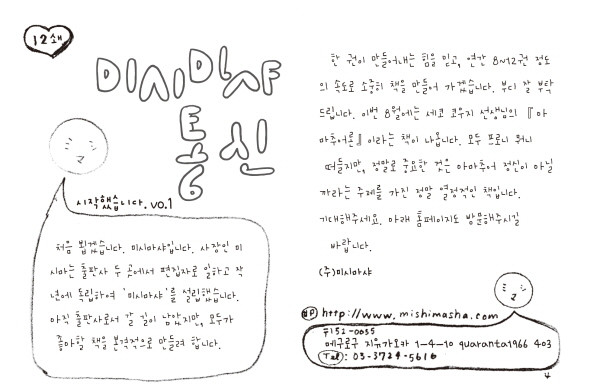

출판사 직원들이 직접 손으로 써서 발행하는 미시마샤 통신. ⓒ갈라파고스.

도매를 배제하고 서점과 직거래를 하면 (1) 공급율을 유연하게 설정할 수 있고 (2) 밀어내기 식의 공급이 아니라 적정한 부수를 협상해서 내보내는 일이 가능한 데다 (3) 이 과정에서 서점도 스스로 책임지고 책을 매입하여 판매한다는 전제하에 반품을 줄일 수 있다는 것이 미시마 대표의 생각이다. 거래처가 늘어나는 부담을 줄일 방안을 찾을 수만 있다면 충분히 경청할 만한 얘기가 아닌가 싶다. 어쨌거나 신규 출판사를 홀대하는 서점들을 하나하나 방문하며 전국을 돌아다닌 미시마 대표의 근성에 서점의 직원들이 “모두들, 미시마 대표가 말하지 않았어도, 아마 지금 진짜 돈이 없을 거라고. 그래도 비싼 교통비를 내면서 오사카의 우리 서점까지 온 거란 말이야. 알겠어, 이 의미를? 모두들, 꼭 잘 팔아야 해”라며 결의를 다지는 모습은 비슷한 과정을 겪은 바 있는 내 입장에서는 자못 감동적이기까지 했다.

책을 만드는 일에서도 그는 ‘숫자를 신경 쓰지 않는다’는 원칙을 세웠다. 경영철학적 관점에서 볼 때는 어처구니없을 수 있지만 갈수록 독자가 줄어드는 현실적 측면을 고려하면 고개가 끄덕여진다. 즉, 그는 ‘올해 우리 출판사의 목표는 30억’이라거나 ‘편집자가 적어도 일 년에 세 권을 만들어야 한다’는 식의 발상 자체가 편집자를 피폐하게 만들고 무분별한 책들을 양산하여 결과적으로 지금의 출판 불황을 초래했으며 ‘최대한 높은 열량을 한 권에 담아 그 열량을 최대한 보존하여 독자에게 보내는 것(一冊入魂)’이야말로 불황을 타개할 수 있는 방안이라 여긴다. 출판사의 목표를 규모에 두지 않겠다는 것이다. 실제로 그는 10명의 인원으로 창업 후 9년 동안 고작 60권의 책을 발간했다. 초창기 1인 체제였을 때를 제외하면 한 명의 편집자가 일 년에 딱 한 권을 만들었다는 계산이 나온다. 업계의 상식을 거스르는 발상이지만 그럼에도 매년 성장해 왔으며 그 성장담을 이 책 『좌충우돌 출판사 분투기』에 기록해 놓았다.

미시마샤 책방 담당 토리이 씨. ⓒ북디렉터 정지혜.

모든 출판사가 미시마샤처럼 책을 만들 필요는 없겠지만 미시마샤 같은 출판사가 독자들에게 즐거움을 주고 침체된 업계에 활력을 불어넣고 있는 것은 분명해 보인다. “일 년에 고작 열 종을 내서 어떻게 먹고사냐, 출간종수를 더 늘려라”는 타박을 허구한 날 받고 있는 북스피어 대표의 입장에서도 뭔가 든든한 아군을 얻은 기분이 들었다. “미시마샤의 신간을 사면 ‘미시마샤 통신’을 드립니다”라는 대목에서는 ‘야매 장르문학 소식지’

해외서점과 출판

출판사 | 시간의물레

좌충우돌 출판사 분투기

출판사 | 갈라파고스

김홍민(북스피어 대표)

미남이고 북스피어 출판사에서 책을 만든다. 가끔 이런저런 매체에 잡문을 기고하거나 라디오에서 책을 소개하거나 출판 강의를 해서 번 돈으로 겨우 먹고산다.

![[요즘 독서 생활 탐구] 프란츠 김동연, 관객과 독자의 경계를 허물며](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251105-06187e87.jpg)

![[요즘 독서 생활 탐구] 푸더바, 마이너한 소재를 메이저하게 소개하기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251104-111fa4d7.jpg)

![[작지만 선명한] 군산의 작은 만화 출판사, 삐약삐약북스의 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251030-ff67c20f.jpg)

![[큐레이션] 사랑을 들려주는 동화](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250708-0e176043.jpg)

iuiu22

2016.09.23