격주 목요일, 소설가 김중혁이 좋아하는 북커버를 소개하는 칼럼 ‘김중혁의 북커버러버’를 연재합니다. |

『글자 풍경』 책표지

『글자 풍경』 책표지

어제는 전자책 한 권을 구입했어요. 마르틴 베크 시리즈 9권 『경찰 살해자』. 이 시리즈 진짜 재미있는데, 아직도 안 본 사람 있어요? 진짜 부럽다. 한 권 한 권 읽어 나갈 때마다 얼마나 신날까. 박찬욱 감독님의 영화 <헤어질 결심>에서 장해준 형사(박해일)가 마르틴 베크 시리즈의 팬으로 나오잖아요. 박찬욱 감독님이 워낙 마르틴 베크를 좋아하기도 하고요.

전자책으로 소설을 읽기 전에, 제게는 과정이 하나 더 필요합니다. 폰트를 정해야 해요. 기본 폰트로 읽으면 되지 않냐고요? 절대 그렇게는 못합니다. 전자책 보는 재미의 절반이 폰트를 내 맘대로 할 수 있다는 건데, 어떻게 그걸 포기해요? 책의 내용에 어울리는 폰트와 글씨 크기를 정한 다음에야 책을 읽을 수 있어요. 글씨체가 다양하지 않아서 선택의 여지는 별로 없지만, 그래도 이런저런 폰트로 바꿔봅니다. 마르틴 베크 이야기는 긴박한 상황이 이어지고, 문체는 고전적이니까 의외로 '서울 남산체'가 어울리네요. 어떤 날은 폰트 정하는 데 한 시간 이상 걸린 적도 있어요. 폰트 정하다 지쳐서 책 읽기는 포기했죠.

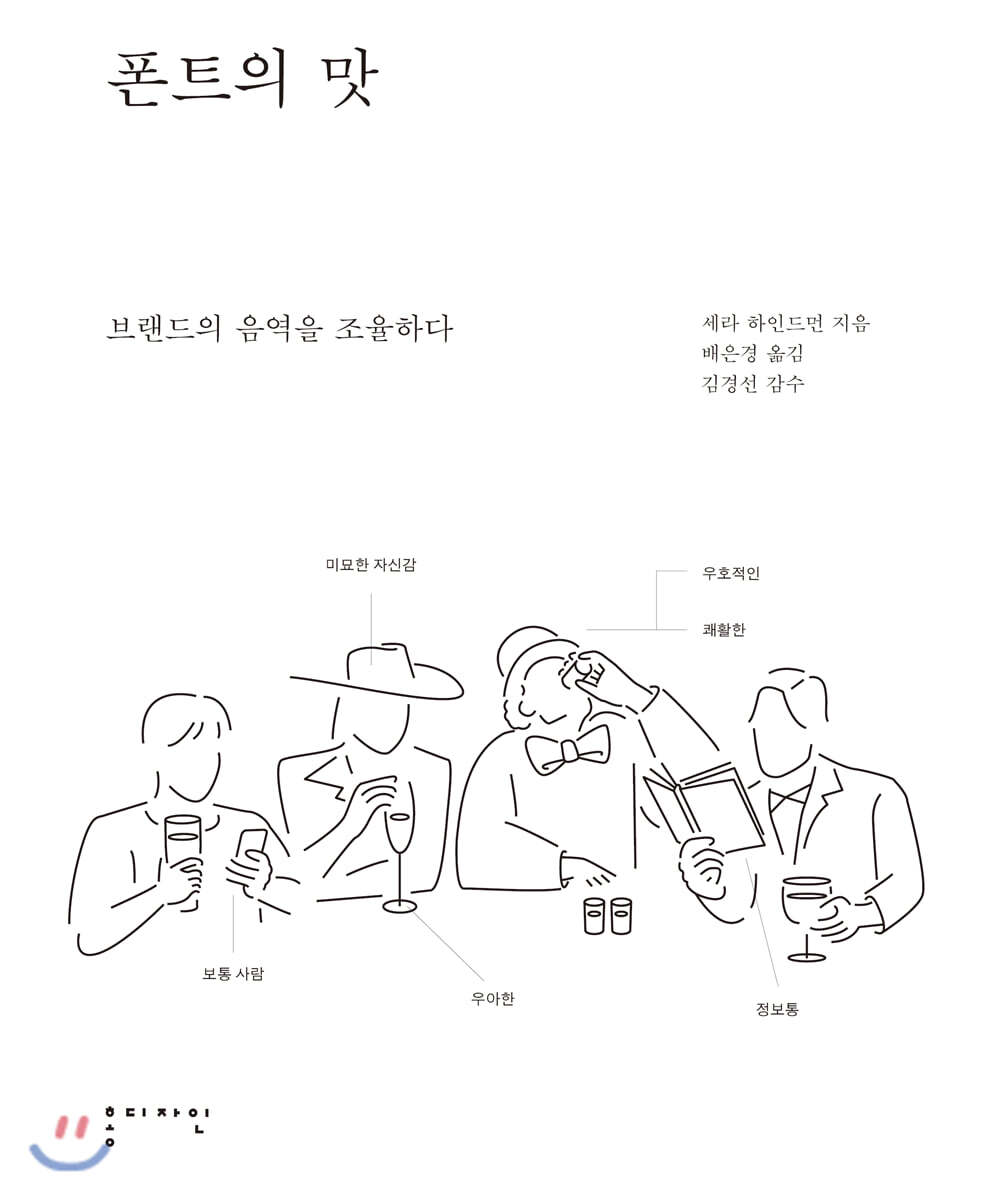

폰트에 대한 재미난 농담을 읽었어요. 세 개의 폰트가 술을 마시려고 술집에 들어갔대요. 헬베티카, 타임스 뉴 로만, 그리고 코믹 산스. 남자 바텐더가 코믹 산스를 돌아보며 이렇게 말했어요.

"죄송합니다. 저희는 손님 같은 타입(type)은 받지 않습니다."

얼마나 깔깔대면서 웃었는지 몰라요. 세라 하이드먼의 책 『폰트의 맛』에 나오는 얘긴데, 세 가지 폰트의 모양을 알아야만 웃기는 농담이긴 하죠. 헬베티카는 스위스에서 탄생해 뉴욕에서 성공한 폰트로 유명해요. 싫어하는 사람이 별로 없는, 가장 중립적인 성격의 산세리프 글자체죠. 뉴욕 지하철에 가면 헬베티카 천지입니다. 타임스 뉴 로만은 영국의 대표적인 신문 <더 타임스>에서 지원 받아 1932년 스탠리 모리슨이 디자인한 세리프 서체예요. 영문 에세이, 학위 논문 등에서 표준 폰트로 자리잡고 있으니까 폰트 계의 셀럽이라고 할 수 있겠네요.

반면에 코믹 산스는 딱딱한 인쇄체가 아니라 사람이 쓴 것 같은 느낌을 주는 글자체죠. 친근감은 넘치지만 너무 장난스러운 폰트라고 할까요. 바텐더 입장에서는 코믹 산스가 '품위 없다'고 느껴서 입장을 거절한 거예요. 각각의 폰트를 인격체처럼 생각해서 상상해보면 입장 거절 당한 코믹 산스에게 감정 이입하게 되더라고요. 아마 코믹 산스는 이렇게 답했을 거예요.

"흥, 나도 헬베티카, 타임스 뉴 로만하고 노는 거 지겨웠어. 나는 나가서 굴림체랑 놀 테니까 다들 잘해보셔."

농담을 이렇게 길게 설명하면 재미없어지는데 어쩔 수 없죠. 좀 더 부연해보자면, 한국의 글꼴로도 이런 농담을 할 수 있을 거 같아요. 돋움체랑 바탕체랑 굴림체랑 궁서체가 술을 마시러 주점에 들어갔어요. 이런저런 이야기를 주고받으면서 술을 꽤 마셨어요. 돋움체는 흐트러짐 없이 앉아 있었고요, 굴림체는 혀가 약간 꼬여서 아무 얘기나 하고 있었고요, 바탕체는 옆에 앉아 있는 궁서체를 놀리고 있었어요.

"야, 부담스러워. 너는 왜 이렇게 진지한 건데?"

솔직히 저는 바탕체보다 궁서체 편입니다. 소설가라면 궁서체를 좋아할 수밖에 없어요. 궁서체, 궁체는 궁녀들이 궁에서 쓰던 글씨체예요. 궁에서 편지글을 받아 쓰던 궁녀들은 휴가를 받게 되면 사가에 와서 아르바이트를 했죠. 당시 유행하던 소설 필사를 도맡아 한 겁니다. 궁체가 살아남은 것은 한글 소설을 통해서였고, 한글 소설 역시 궁체 덕분에 널리퍼질 수 있었던 거죠. 제가 주점에 함께 앉아 있었다면 바탕체에게 이렇게 말했을 겁니다.

"바탕체야, 넌 궁체로부터 온 주제에 왜 그렇게 말이 많아?"

제가 아무리 편을 들어주고 싶어도 북커버에서 큼지막하게 자리잡고 있는 궁서체를 볼 때는 피하게 되더라고요. 웃기려 드는 책이나 궁서체가 딱 맞아 떨어지는 감성의 책이라면 몰라도 궁서체가 표지에 올라오는 순간, 당황스러운 감정을 지울 수가 없어요. 시대에 따라서 상황에 따라서 글꼴의 의미도 달라지게 마련입니다.

글꼴에 대한 멋진 책 『글자 풍경』을 쓴 유지원 씨는 시집과 소설책에 대한 멋진 제안을 해주었는데요.

"가끔 젊은 소설가나 시인들의 책을 보면 표지는 그만큼 젊은 활력이 넘치는데, 명조체로 조판된 본문은 그들의 정신과 문체의 싱싱함에 어울리지 않는다는 인상을 받곤 한다. 하지만 긴 글을 위한 본문용으로는 마땅히 명조체를 대체할 만한 한글 폰트가 없기에 부득이 천편일률적으로 명조체를 써 올 수밖에 없었다."

그들의 활력에 어울리는 본문 폰트가 필요하다는 지적인데요, 저도 백퍼센트 공감합니다. 다음에 펴낼 제 소설집에는 소설 각각에 맞는 다양한 본문 폰트를 개발해서 써볼까 생각중입니다. 또 하나 출판사에 제안하고 싶은 게 있어요. 북커버에 쓰이는 폰트의 이름도 적어주면 어떨까요? 직접 만든 폰트라면 디자이너의 이름도 같이 적어주면 어떨까요? 북커버에 쓰이는 폰트에 대해서도 조금 더 관심을 가져주면 좋겠어요. 지금까지 세상의 모든 북커버를 사랑하는 북커버러버였습니다.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

김중혁(소설가)

소설 쓰고 산문도 쓰고 칼럼도 쓴다. 『스마일』, 『좀비들』, 『미스터 모노레일』,『뭐라도 되겠지』, 『메이드 인 공장』 등을 썼다.

![[김중혁의 북커버러버] 아득한 책의 표정 - 『그래픽 디자인 매뉴얼』 | YES24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/e/6/2/e/e62e268a4430656e617bfa50058f143c.jpg)

![[김중혁의 북커버러버] 칩 키드 - 『쥬라기 공원』 | YES24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/6/e/5/c/6e5c068f50245d2327be2d31afec119d.jpg)

![[김중혁의 북커버러버] 마음속의 펭귄 - 『펭귄뉴스』 | YES24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/c/b/6/1/cb6147639dfabccd96eee66d6d86a846.jpg)

![[이벤트] 2025 채널예스 콘텐츠 연말 결산](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/12/20251204-1aba9759.jpg)

![[큐레이션] 책의 재킷](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250725-7663977c.png)

![[젊은 작가 특집] 장진영 “글을 쓰면 멋진 일이 많이 일어나는 것 같아요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-3a5c6c82.jpg)

![[큐레이션] 손끝에서 생생하게 읽히는 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250325-c94f6761.jpg)

우리코코

2023.06.29