?Roman Drist on Barnimages

일곱 살인가 여덟 살인가 동네 남자아이와 나란히 어깨동무를 하고 찍은 사진이 있다. 둘 다 앞니가 빠졌고 나는 빨간 단추가 달린 초록색 원피스를 입었지만 꼭 머슴애처럼 보여, 영 좋아하지 않는 사진이다. 일곱 살이나 여덟 살 여자아이란 극도로 새침한 시기이니 내가 그 남자아이와 노는 시간이 재미있었을 리 없다. 하지만 엄마들끼리 몹시 친했고 아빠들끼리는 더 친해서 우리는 하나도 서로를 좋아하지 않았지만 내내 같이 놀아야 했다. “요 녀석들 언제 커서 둘이 결혼을 시키나?” 하는 실없는 농담도 백 번은 들으며 자랐다.

어렸을 때야 대충 엉켜 놀았지만 자라면서 나는 점점 극심한 새침데기가 되었고 녀석은 지루한 공부벌레가 되어서 어쩌다 마주쳐도 뚱하니 말도 건네지 않았다. 엄마에게 전해 듣기로는 참한 아가씨와 결혼을 한 뒤 미국으로 떠나 박사학위를 받았다고 했다. 음, 모범생다운 결말이군. 애써 부러운 티를 감추는 엄마 앞에서 나는 살짝 두려워졌다. 이러다 한국의 어느 대학인가에 녀석이 자리를 잡는 순간 엄마는 더 감추려고 할 것도 없이 나에게 온갖 잔소리와 원망과 욕설을 퍼부어댈 것이 빤했기 때문이었다. 세상 쓸데없이 소설은 무슨! 남의 집 애들은 유학도 가고 박사도 받고 교수도 되는데! 내가 너한테 얼마나 공을 들였는데 나이를 이만큼 처먹고도 소설이네 뭐네 하면서 뒹굴거리기나 하고! 나는 아직 듣지도 않은 엄마의 잔소리에 미리 진저리를 쳤다.

하지만 모범생에게도 세상은 그리 녹록치 않은 모양이었다. 한국으로 돌아오긴 했지만 녀석은 학교에 자리를 잡지 못해 애를 먹었다. 녀석의 아내가 피아노 레슨으로 겨우 생계를 꾸렸고 녀석의 엄마는 가끔 우리 집에 찾아와 사이다를 섞은 막걸리를 마셨다. 아들의 청춘이 점점 시드는 것이 가엾다는 하소연이었다. 우리 엄마는 막걸리를 좋아하지 않아서 그냥 감자전을 부쳐주거나 접시에 열무김치를 덜어 내어줄 뿐이었다.

그런 날이 몇 해 흐르는가 싶더니 아들의 청춘이 시드는 것 따위는 별 일도 아니었다. 녀석의 아내가 암 선고를 받았던 것이다. 서른을 갓 넘긴 나이였고 세 살 딸이 하나 있었다. 엄마 친구는 우리 집에 와서 한참을 통곡했다. 나는 막걸리 잔에 사이다를 조심조심 섞어주었지만 엄마 친구는 손도 대지 않았다. 불쌍해서 어쩌니, 불쌍해서 어떡해. 엄마 친구의 통곡을 지켜보며 나는 한 번도 본 적 없는 녀석의 아내가 가여워 가슴이 먹먹했다. 겨우 얼굴을 든 엄마 친구가 말했다.

“갈 거면, 너무 오래 끌지 말고 빨리 가줬으면 좋겠어.”

엄마는 나중에 내게 소리쳤다. “야, 오죽하면 걔네 엄마가 그런 말을 했겠나. 너는 소설가라는 게 그 마음도 이해를 못하나?” 하지만 나는 그때 펄쩍펄쩍 뛰며 분노했다. “다시는 그 아줌마 안 봐! 어떻게 사람이 그래?”

|

|

시간이 흘렀고 녀석의 아내는 완치됐다. 세 살 딸은 자라서 학교도 들어갔다. 녀석도 대학에 가지는 못했지만 대기업에 자리를 잡았다고 들었다. 그 가족은 아무와도 작별하지 않았다. 다행한 일이다. 아직 작별법을 배우지도 못했는데 헤어질 수는 없는 일이니 말이다.

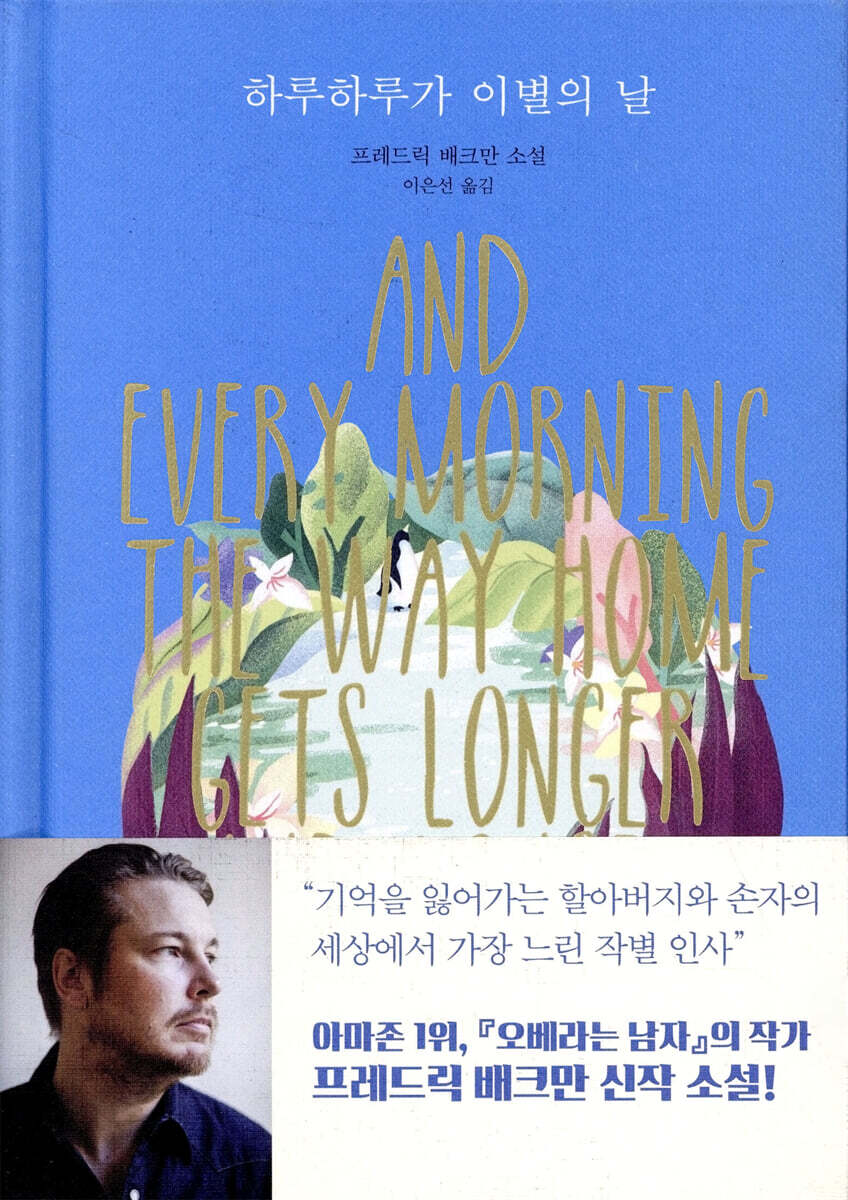

제목부터가 말도 못하게 슬픈, 프레드릭 배크만의 소설 『하루하루가 이별의 날』은 작별하는 방법에 대한 이야기다. 기억을 잃어가는 할아버지와 그의 아들, 그의 손자가 사랑을 놓아가는 순간에 대한 기록이다. 나 역시 여태 작별에는 서툴러 이 쓸쓸하고 달콤한 책을 아주 천천히 읽었다.

하루하루가 이별의 날

출판사 | 다산책방

김서령(소설가)

1974년생. 2003년 『현대문학』으로 등단. 소설집 『작은 토끼야 들어와 편히 쉬어라』, 『어디로 갈까요』와 장편소설 『티타티타』, 그리고 산문집 『우리에겐 일요일이 필요해』를 출간했으며 번역한 책으로 『빨강 머리 앤』이 있다.

![[리뷰] 산책하는 이들의 기묘하고 은밀한 즐거움](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250813-27239be1.jpg)

![[큐레이션] 사랑을 들려주는 동화](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250708-0e176043.jpg)

![[리뷰] 자신에게 일어나지 않은 일을 어떻게 알 수 있죠?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250508-1a283524.jpg)

yogo999

2017.11.01

kayoumi

2017.10.06