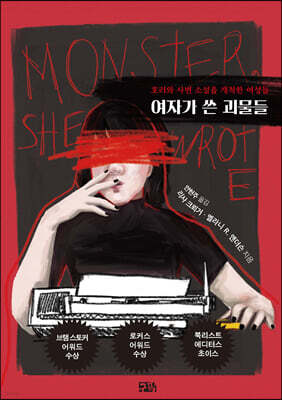

『여자가 쓴 괴물들』

리사 크뢰거, 멜라니 R. 앤더슨 저/안현주 역 | 구픽

사고물건(事故物件)이라는 말이 있다. 일본에서 부동산 관련해 쓰는 단어로, 부동산 매물 중 불길한 사건이 있었던 곳을 가리킨다. 예를 들어 몇 년 전 살인사건이 일어났다든가, 거주자가 죽은 채로 발견되었다는 등의 사정이 있다면 그곳은 사고물건이다. 귀신이 나온다는 소문이 돈다든가, 건물 부지가 원래 묘지였다는 등 뒤숭숭한 구석이 있는 경우도 마찬가지다. 일본은 이런 심리적 하자가 있다면 반드시 상대방에게 고지하도록 법으로 규정하고 있다. 겉보기에는 멀쩡하더라도 심리적으로 문제를 일으킨다면 그것은 하자다.

물론 누가 죽었다고 해서 진짜로 집이 불길한 장소로 변하는지는 확실하지 않다. 그래도 사고물건은 일본 괴담이나 호러 픽션에 단골로 등장하는 요소다. 으스스한 분위기를 조성하고, 이야기가 비현실적으로 흘러도 그럴듯하도록 개연성을 만들어주기 때문이다. 초자연 현상의 원인을 추적해 보니 예전에 억울하게 죽은 사람의 원한이 남아 있었다든가, 불가해하고 사악한 힘이 영향을 끼치고 있었다는 식이다.

한편 사고물건은 경제적으로 쪼들리는 이야기에도 등장한다. 사람들이 불길한 장소를 기피하다 보니 사고물건은 주변 부동산에 비해 시세가 훨씬 저렴하기 마련이다. 가난한 주인공은 사고물건임을 알아도 그곳에 거주하기를 택한다. 돈이 없으면 귀신이고 뭐고 가릴 수가 없다. 심령현상보다 당장의 집세가 더욱 무섭다. 정말 ‘현실 공포’다. 이런 이야기에서는 종종 현실 사회가 비현실의 괴물보다 훨씬 공포스럽다는 사실이 드러난다. 프리즘처럼 공포의 빛을 여러 색깔이 다층적으로 결합된 복합체로 변환하는 것이다.

『여자가 쓴 괴물들』은 ‘여자’의 호러가 얼마나 공포스럽고 불편한지, 그리고 어떻게 동질감과 해방감을 제공하는지 알려준다. 서문에 나오는 표현대로 “창작이 금지된 행위일 때는, 누군가의 이야기를 쓰는 것이 반역이며 권력을 쟁취하는 일이 된다.”(9쪽) 감히 글을 쓰던 여성 작가들은 비현실적인 공포에 더해 현실의 공포를 가시화했다. 고딕 호러의 대표 작가로 대대적인 인기를 끌었던 앤 래드클리프는 결혼, 가족 제도, 가부장제, 전통적인 성역할로 고통받는 여자들에게 초점을 두었다. 오래된 성채에 드리운 음울한 분위기는 물론 중요한 요소지만, 작품 속에서 진실로 공포스러운 대상은 “부를 획득하기 위해 아무렇지 않게 여성들을 이용하려는 남자들”(28쪽)이다.

그런 점에서 셜리 잭슨의 『힐 하우스의 유령』은 고딕 호러를 정통으로 계승한 작품이다. 셜리 잭슨은 마을에서 ‘마녀’라며 괴롭힘과 따돌림을 당했다. 독자들에게는 욕설을 들었다. 그만큼 그녀의 작품은 탁월하고 흥미롭다. 작중 ‘힐 하우스’ 저택은 고딕 호러의 전형적인 요소를 갖춘 장소다. 그곳은 오랜 세월 축적된 사악한 악의가 서려 있다. 저택은 마치 살아있는 것처럼 사람을 위협한다. 문은 저절로 쿵 닫히고, 방은 기형적으로 나뉘어 있고, 집안을 돌아다니는 사람들은 방향감각을 잃는다. 등장인물은 계속 초자연적인 위협을 받다가 마침내 저택을 떠나기로 한다. 하지만 주인공 엘리너만은 힐 하우스에 남기를 선택한다. 다른 사람들과 달리 그녀는 돌아갈 집이 없다. 저택에 오기 전 엘리너는 어머니가 앓아 누운 후 10년이 넘도록 어머니 수발을 들었다. 모아놓은 돈이나 그녀를 기다릴 친구는 없다. 가족들은 그녀를 노골적으로 착취한다. 힐 하우스보다 바깥세상이 더욱 불안하고 위험하다. 처음에는 엘리너도 다른 사람들처럼 저택을 끔찍하다고 느끼지만 나중에는 ‘안락한’ 공간이라고 표현한다. 힐 하우스는 그녀가 처음으로 ‘자기 방’을 얻은 곳이다.

여자가 쓴 괴물들은 불온한 의문을 제기해서 독자를 뒤흔들고, 사람들이 외면하고 싶어 하는 불편한 모습을 직시하도록 만들었다. 가정 폭력을 당해 극단적으로 내몰리는 아내나 딸은 집안에 끔찍한 사건을 야기한다. 여성의 이상적인 신체 이미지는 종종 바디 호러로 연결된다. 비이성적이라며 정신 상태를 의심받는 여성은 광기 어린 상태로 폭주한다. 여성을 괴물이나 마녀라고 배척하는 행동은 섬뜩한 결과를 낳는다. 이것은 여성이 주로 겪는 사회적 억압이나 성차별을 가시화한다. 현실의 공포, 일상생활의 공포는 호러 픽션의 공간에서 뒤틀린 형태로 변신한다. 호러에서는 어떤 규정도 질서도 힘없이 무너질 수 있다. 여성의 호러는 사회에서 과잉 억압되어 있던 진심을 괴물의 형태로 풀어놓는다. ‘버논 리’라는 필명으로 초자연적인 이야기를 썼던 바이올렛 파제트는 호러 속 유령의 핵심을 지적한다.

“우리 중 누구도 이성적인 가능성 면에서 유령을 믿지 않지만, 우리 대부분은 상상 속에서는 유령이 가능하다고 생각한다. …유령이란, 우리가 전해 듣거나 혹은 글로 쓰인 이야기 속에서 보고 듣는 저속한 귀신을 뜻하는 것이 아니라, 우리 마음속에 서서히 맺히는 유령, 복도나 계단이 아니라 우리의 상상 속에 출몰하는 유령을 뜻한다.” (101쪽)

유령이 진짜로 있는지 없는지는 그리 중요하지 않다. 『여자가 쓴 괴물들』은 유령 이야기를 썼던, 혹은 써야만 했던 여성 작가의 계보를 소개한다. 호러의 괴물들은 관습을 위반하고, 합리적으로 설명되지 않으며, 비정상적이고 끔찍하고 위험한 존재다. 이 책에서 호러의 시작점으로 삼은 작가는 ‘미친 매지’로 불렸던 마거릿 캐번디시다. 오로지 남성만 글을 책으로 출간할 수 있었던 시대에, 마거릿 캐번디시는 자신의 본명으로 『불타는 세계』를 출간했다. 그녀는 자신에게 가해지는 사회적 억압을 말로, 행동으로 사정없이 쑤셔댔다. 그리고 다른 여성들이 ‘이상한’ 작가로 뒤를 이었다. 『여자가 쓴 괴물들』은 흔히 호러 작가로 간주되지 않는 작가들을 과감하게 명단에 넣는다. 더불어 여성의 호러에 매혹되었던 독자들이 끊임없이 존재했다는 사실을 가시화한다. 호러에 얽힌 고통과 공포는, 외면하고 싶지만 부인할 수 없는 현실 여성의 경험을 반영한다.

“소설이 낯선 것, 이상한 것, 다른 것을 포용한다면 여성은 그 이야기를 할 수 있다. 여성은 사회의 주변부에 존재한다는 것이 어떤 뜻인지 알뿐 아니라, 그렇게 존재하는 속에서 한껏 즐긴다는 의미도 알고 있다. 때문에 여성들이 기이한 것을 쓰려고 몰려드는 것이다.” (347쪽)

* AI 학습 데이터 활용 금지

여자가 쓴 괴물들

출판사 | 구픽

심완선(SF 평론가)

책과 글쓰기와 장르문학에 관한 글을 쓴다. SF의 재미와 함께, 인간의 존엄성 및 사회적 평등과 문학의 연결 고리에 관심이 있다. 지은 책으로 『SF와 함께라면 어디든: 키워드로 여행하는 SF 세계』 『우리는 SF를 좋아해: 오늘을 쓰는 한국의 SF 작가 인터뷰집』 『SF는 정말 끝내주는데』가 있고, 『취미가』 『SF 거장과 걸작의 연대기』를 함께 썼다.

![[구구X리타] 이름 없는 작가 되기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250902-159e0893.jpg)

![[서점 직원의 선택] 만우절 추천 도서 - 거짓이 당신을 속일지라도](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250401-8d5a7a7c.jpg)

![[추천핑] 민주주의를 되새기는 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250331-cd6d08ba.png)

![[번역 후기] 다와다 요코 Hiruko 3부작 완결을 축하하며](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250328-73be649d.png)