언스플래쉬

언스플래쉬

누구에게나, 무슨 일에나 '처음'은 존재한다. 그리고 소중하다. 뮤지션도 마찬가지다. 한두 개의 앨범을 남기고 사라져간 원 히트 원더든 꾸준한 커리어를 기록한 아티스트든 세상에 내놓은 첫 작품이 가지는 아우라는 분명 남다르다. 설익은 어색함과 미숙함, 가슴을 가득 채운 열정과 풋풋함, 그리하여 신인만의 패기! 데뷔작만이 지닌 특별한 가치다.

이번 특집에서는 IZM 필자들이 사랑하는 데뷔 앨범을 골랐다. 선정작은 EP나 싱글 대신 보다 온전한 '작품 단위'로의 격을 갖춘 정규 음반으로 한정했다. 역사가 인정하는 명반과 개인적인 추억 가운데 무게추는 각 필자의 마음에 맡겼다. 한국인에게 주어지는 세 번의 시작 기회(양력/음력 1월 1일, 3월 2일 신학기) 모두 지나 2023년 달력을 반 가까이 넘겼으나, 이번 특집을 통해 잊고 있던 음반과 재회하거나 새로운 음악을 발견하면서 '처음'의 싱그러움을 되찾길 소망한다.

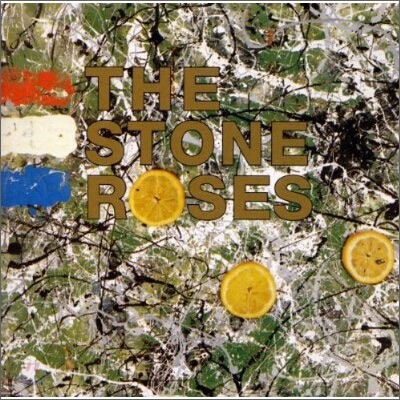

스톤 로지스(The Stone Roses) <The Stone Roses> (1989)

내 얕은 역사 지식과 로큰롤 편애 성향을 결부했을 때 1989년의 유럽은 두 가지 사건으로 요약된다. 첫째는 공산주의 체제의 종말을 알린 베를린 장벽의 붕괴이며, 둘째는 매드체스터의 기수 스톤 로지스의 등장이다. 그만큼 숭배를 갈망하며('I wanna be adored') 세상에 나온 네 청년은 꽤 충격이었다. 영국 전통 기타 팝에 미국에서 건너온 애시드 하우스를 융합한 'She bangs the drums', 'Waterfall', 'Fools gold'는 잠들어 있던 댄스 DNA를 자극했고 존 스콰이어의 카멜레온 기타 연주와 탄탄한 리듬 파트, 그리고 이안 브라운의 무미건조한 보컬이 오차 없이 맞물린 'This is the one', 'I am a resurrection'은 불붙은 록 스피릿에 기름을 부었다. 록과 댄스의 공존을 모색해 기존 관행을 격파한 진짜 '저항 음악가'의 데뷔 앨범. 그렇게 <The Stone Roses>는 시대를 초월한 댄스록 교본으로 맨체스터에 가본 적도 없는 나와 특별한 인연을 맺고 있다. (김성욱)

리버틴스(The Libertines) <Up The Bracket> (2002)

2001년, 런던은 뉴욕의 스트록스가 <Is This It>으로 가한 일격에 정신이 혼미해졌다. 이에 NME 웹진을 비롯한 영국 언론은 술과 마약에 빠진 젊은이들 리버틴스를 대항마로 세운다. <Up The Bracket>은 스트록스의 허세 섞인 뉴욕식 허무주의와 달랐다. 클래시의 과격함과 스미스의 문학성, 킹크스의 간결함 등을 한데 모으고 강렬한 기타 리프와 우아한 멜로디, 단편 소설과도 같은 가사로 무장한 채 맹렬하게 질주한다. 'Time for heroes'는 계급에 의한 절망 속에서 사랑을 노래하고, 'Death on the stairs'는 삶의 무료함과 불안한 미래에 대해 절규한다. 앨범의 끝은 '나는 잘하고 있다'라며 되뇌는 'I get along'이 멋지게 장식한다. 모든 것은 영화 <라이프 오브 브라이언>의 에릭 아이들처럼 시궁창 속에서도 밝은 면을 보려는 영국의 정서 그 자체였다. 그들의 전성기는 언론의 과도한 부풀리기와 마약 중독 등 여러 문제가 겹치며 빠르게 막을 내렸지만, <Up The Bracket>은 개러지 록의 고전이자 길 잃은 청춘들의 친구로 자리 잡았다. 고등학교 시절, 멘토라기보다는 옆에서 같이 푸념하고 욕해주던 동네 형처럼 다가온 소중한 작품이다. (김태훈)

브라이언 맥나이트(Brian McKnight) <Brian McKnight> (1992)

노래를 공부하는 이들에게 브라이언 맥나이트는 알앤비 과목의 살아있는 교과서다. 한국인이 사랑하는 팝송 'One last cry'가 수록된 데뷔 앨범 <Brian McKnight>에서 그는 거의 모든 트랙에 직접 작곡으로 참여하며 음악적 역량을 자랑한다. 데뷔 때부터 이미 완벽에 가까운 실력으로 음악 세계를 정립하였기에 브라이언 맥나이트는 앨범을 낼 때마다 자신의 데뷔작을 넘어서기 위해 노력해야 했다. 가창의 측면에서도, 작법의 측면에서도 그건 힘든 일이었다. 그의 다른 음반들이 나빠서가 아니라 첫 작품의 완성도가 워낙 높았기 때문이다. (김호현)

잭 아벨(Zak Abel) <Only When We're Naked> (2017)

데뷔와 첫 내한이 함께. 영국 현지에서도 이제 막 반응이 오기 시작했던, 먼 나라에서 혼자 품으리라 다짐하며 보고 싶단 마음조차 체념했던 젊은 뮤지션을 한국에서 그렇게 빨리 만나게 되리라곤 상상도 하지 못했다. 잭 아벨의 실물 라이브를 보고 가장 인상 깊었던 건 그의 몸에 체화된 그루브가 짧고 강하게 튕기는 탁구공 리듬과 같았다는 것. 유소년 탁구 챔피언 출신인 이 청년에겐 몸으로 한계를 넘어본 사람만이 가질 수 있는 열정과 자신감이 가득했고, 그 기세는 알몸일 때에야만 비로소 하나가 될 수 있다는 패기 어린 앨범 <Only When We're Naked>로 표출됐다. 소울에서 영감을 받고 자란 힘찬 건반과 허스키한 목소리가 청춘의 불안과 의구심을 넘어 존재의 자각과 삶의 긍정을 차례대로 외치고 있었다. 숱하게 리플레이했던 트랙이 화자의 신체에서 형상화되는 걸 목격했던 순간. 작품이 완성되고 무대에서 피어나는 걸 지켜봤으니 이토록 강렬한 추억이 또 있을까. (박태임)

넉살 <작은 것들의 신> (2016)

한창 힙합에 심취해 있을 때는 동경하는 아티스트의 노랫말을 삶의 지침서로 삼으며 여러 번 곱씹어 보곤 했다. 그럴만한 가사를 발견하지 못해서인지, 혹은 머리가 조금 차가워져서인지는 몰라도 그때의 음악을 들으며 과거를 회상하는 일이 더 잦은 요즘이지만 넉살의 <작은 것들의 신>은 여전히 나에게 강력한 울림을 준다. 2016년 하루 종일 학교 안에 갇혀 있으면서 내가 원하는 일이 무엇이고, 어떻게 살아가야 할지에 대한 고민이 가장 많았던 시기에 '팔지 않아'는 얕지만 강고한 신념을 심어주었고 '밥값'은 위로와 함께 묘한 열정을 주입했다. 이제는 야간 자율 학습 시간에 몰래 듣던 추억까지 안겨준 앨범. 공식적으로 VMC는 해체했지만 딥플로우의 <양화>와 함께 그들의 황금기를 열었던 넉살의 데뷔앨범은 아직 내 플레이리스트 안에 살아 숨 쉰다. (백종권)

자우림 <Purple Heart> (1997)

이 음반에 세월의 흔적은 없다. 먼지 쌓일 틈 없이 그만큼 오랜 시간 널리 사랑받은 히트곡이 가득하다. 수많은 뮤지션이 리메이크한 청춘 발랄 명곡 '일탈'부터 자우림 특유의 비애감이 넘실대는 '파애', '안녕 미미' 그리고 실험적 사운드로 점철된 끝 곡 'Violent violet'까지. 앨범은 마치 처음부터 그 자리에 자우림 음악이 놓여 있던 것 마냥 시작부터 내 음악을 맛나게 완성해 낸다. 김윤아 솔로 커리어에 빠져 자우림 흔적을 다시 좇았던 사람으로서 이 데뷔 음반이 가져다준 신선한 즐거움을 잊지 못한다. 데뷔 때부터 밴드 음악색을 정확히, 제대로 내뿜은 작품. 산울림 1집 <아니벌써>처럼 이 앨범엔 세월이 지나도 늙지 않을 근사한 젊은 노래들이 놓여 있다. (박수진)

보스톤(Boston) <Boston> (1976)

싱글 히트곡 'More than a feeling'과 'Peace of mind', 'Foreplay/Long time', 세 곡만으로도 내 구매력을 자극했다. 고등학교 때 산 보스톤의 데뷔 앨범에는 이상하게도 낯선 노래가 하나도 없었다. 이유는 AFKN 라디오에서 들어왔던 노래들이 모두 이 한 장에 있는 수록곡이었기 때문이었다. 브래드 델프의 시원하면서 불안하지 않은 고음, 과하지 않은 탐 슐츠의 그루브한 리듬 기타, 신시사이저를 활용한 프로그레시브의 접근법까지 이 첫 음반은 1970년대 록의 모든 것을 담고 있다. <Boston>은 이들의 데뷔 음반이자 베스트 모음집이다. (소승근)

유엠씨(UMC) <XSLP> (2005)

가리지 않고 음악을 듣던, 흔히 잡식성이라 불리는 취향을 자부했던 어린 작가 지망생에게 유독 힙합만큼은 외면하고 싶은 메뉴였다. 거친 이미지는 물론이며 보다 선율에 귀를 기울인 그때의 감상법에 리듬 중심으로 구성된 랩이 두터운 편견의 벽을 뚫고 안착하긴 무리였으니까. 철저히 주류에서 벗어난 문제작 <XSLP>가 마음을 허물 수 있었던 것은 단지 라임 없이 플로우로 메시지에 집중한 이야기꾼 유엠씨가 절대적이었다. 'Shubidubidubdub'과 'Media doll part. 2' 같은 사회 비판도 서슴없지만 '가난한 사랑 노래', '91'학번 등 청춘을 노래하는 그의 목소리가 20년에 가까운 시간이 지난 지금까지도 여전히 폐부를 찔렀다. 장르란 한정적 분류를 떠나 핵심은 분명 진심이었다. 그것을 증명한 앨범을 접했을 때, 내 인생 또한 명확하게 변곡의 순간을 맞이했다. (손기호)

재지팩트(Jazzyfact) <Lifes Like> (2010)

북악산 자락을 낀 종로의 한 고등학교 동아리에서 출발한 힙합 그룹 '재지팩트'는 동년배보다 한발 빠르게 인생을 논했다. 랩으로 장난을 일삼던 동네 학생들은 '각자의 새벽'이나 'Smoking dreams'를 들으며 동향 선배들의 멋에 감화되었고 철없이 이를 모방하곤 했다. 조용히 삶의 지침을 수정했던 학창 시절의 소중한 경험을 반추하며, 이 데뷔작을 재차 뜯어봐도 매력은 여전하다. 프로듀서 시미 트와이스가 'Moody's mood for love'를 비롯해 여러 재즈곡을 샘플링해 꾸민 비트엔 세련미가 넘치고, 그 위에 수놓은 빈지노의 날카로운 언어는 동시대의 청춘에 색채감과 기대감을 부여한다. 젊음을 사용할 줄도 모르던 아이의 취향이 정착할 적당한 공간이었다. (손민현)

웬디 왈드먼(Wendy Waldman) <Love Has Got Me> (1973)

1970년 앤드류 골드, 칼라 보노프(Karla Bonoff)와 함께 포크록 밴드 브린들(Bryndle)의 멤버였던 웬디 왈드먼(Wendy Waldman)은 1973년 <Love Has Got Me>를 통해 솔로로 데뷔했다. 당시 <롤링 스톤>지가 '올해의 싱어송라이터 데뷔'로 그를 선정한 것은 당연했다. <Love Has Got Me>는 삶에 대한 긍정으로 빛나는 포크 앨범이다. 아침 기차와 해적선이 등장하는 모험이 곡마다 낭만적이며 멕시코 전통 음악을 차용한 'Gringo en Mexico', 조지 거쉰 스타일로 빗소리를 청각화한 'Waiting for the rain' 등은 데뷔 앨범 특유의 결의로 찬란하다. 세상이 그를 합당한 환영으로 맞지 않았다는 점은 반세기가 지난 지금까지도 안타깝다. 순수를 기억하고 싶을 때, 좌절된 여행에 대해 말하고 싶을 때 나는 이 앨범을 꺼내든다. (신하영)

건스 앤 로지스(Guns N' Roses) <Appetite For Destruction> (1987)

'Sweet child o' mine'과 호주 밴드 오스트레일리안 크롤(Australian Crawl)의 'Unpublished critic' 사이 유사점, 'Rocket queen' 속 과한 신음 등 퇴색한 감도 없지 않지만 처음 준 충격파는 못 떨쳐낸다. 검은 탑 햇에 깁슨 레스폴을 애무하는 슬래시와 부담스러운 짧은 바지에 뱀춤 추는 액슬 로즈가 그땐 멋져 보였다. 결정적으로 곡이 좋았다. '첫 감상에 세 곡 이상 꽂히면 취향 저격'이란 개인적 규칙은 'Mr. Brownstone'과 'My Michelle', 'Think about you'로 한도 초과했다. 가끔 <Appetite For Destruction> 같은 음반을 두세 장 더 발매했으면 록 역사 어느 정도 위치에 올라섰을까 봐 의미 없는 상상을 해본다. 시대는 너바나와 얼터너티브를 원했지만, 건즈 앤 로지스가 피운 아메리칸 하드록의 마지막 불꽃도 오래도록 기억될 것이다. (염동교)

제이클레프(Jclef) <Flaw, Flaw> (2018)

시종일관 흠(flaw)을 탐구하지만 흠잡을 여지가 없다. 벌컥 쏟아내다가도 여유롭게 흘려내는 랩과 보컬, 자극적인 기계음으로 귀를 간지럽히면서도 프로듀싱에는 일말의 느슨함도 보이지 않는다. 여기에 정형화된 형식을 유연하게 벗어나는 운율 구조와 그 시니컬함 속 짙은 연민까지, 수사마저 짜릿한 충격의 연속이다. 제이클레프(Jclef)와 <Flaw, Flaw>의 이 압도적인 등장은 대체 어디서 나타난 누구인가에 대한 근본적인 의문은 물론, 크기를 가늠하기 힘든 재능이 주는 경외감, 역사적인 순간을 목격했다는 학구적 희열마저 선사했다. 미지의 신대륙에 첫발을 딛는 개척자의 이 설렘, 수많은 음악 팬들이 새로운 얼굴을 그토록 열망하는 이유가 아닐까. (이승원)

칸예 웨스트(Kanye West) <The College Dropout> (2004)

좋은 글을 읽으면 글쓴이가 궁금해지곤 한다. 단순히 '글 잘 쓴다'라는 일차원적인 감상을 넘어 '이 작가는 어떤 사람일까?', '어떤 생각을 하는 사람일까?' 하는 인간적인 호기심을 유발하는 글이 좋다. 음악도 마찬가지다. <My Beautiful Dark Twisted Fantasy>로 칸예 웨스트와 사랑에 빠진 나는 <The College Dropout>으로 그에 대한 수많은 질문들을 느꼈다. 그리고 그 대답까지. 평범하지만 날카롭고, 허세 없이 솔직한 비판, 자기 서사의 메시지가 '모두가 예술가가 될 수 있다!' 말하며 그와 나를 연결했다. 한 번도 만나보지 못한 인간에게 오랜 친구 같은 기분을 느꼈다. 기적처럼. 뛰어난 완성도, 혁신적인 문법, 후대에 끼친 영향력 등 이 앨범이 가지는 가치는 많지만 그런 것들은 나에게 부차적이다. 그저 'Through the wire'를 들으며 생각할 뿐이다. 나는 이 인간을 사랑해, 그리고 영원히 그렇겠지. (이홍현)

레이지 어게인스트 더 머신(Rage Against The Machine)

<Rage Against The Machine> (1992)

첫 음반의 첫 곡 제목이 'Bombtrack'이라니, 반할 수밖에. 불에 타들어 가는 도화선 도입부를 지나면 사운드는 정말로 폭발한다. 앨범 내내, 활동 내내 밴드는 그저 폭발한다. 음악 외에도 이들은 신념, 저항, 정치적 메시지를 강하게 표출하고 있었지만, 미성년의 아이는 음악밖에 들리지 않았다. 기타, 베이스, 드럼의 단출한 구성에 반복적인 리프와 직관적이면서 뒤틀리는 리듬이 이들의 개성이자, 모든 것. '기계'처럼 각 잡힌 완성도가 빠져나올 수 없는 마력을 뽐낸다. 『록 그 폭발하는 젊음의 미학』에 제대로 걸맞다! 메탈과 랩이 완벽하게 융합한 퓨전의 이상향 레이지 어게인스트 더 머신은 이 앨범과 함께 탄생했지만, 나는 이 앨범과 함께 죽을 것을 다짐한다. (임동엽)

저스티스(Justice) <Cross> (2007)

온몸이 압도되는 경험을 한 적 있는가. 일렉트로 하우스의 영원한 바이블, 저스티스의 <Cross>는 마치 천명을 따라 마굿간을 찾아온 동방 박사처럼, 그리고 심장을 직격한 제우스의 천벌처럼 불현듯 다가와 자연스레 신체의 일부가 되었다. 지금의 음악 취향과 사고 체계가 이 앨범 한 장에 귀속되어 있다 한들 과언이 아니다. 'Genesis'가 쏘아 올린 웅장하고도 지저분한 전율이 'Let there be light'의 불길한 창조 신화로 자연스럽게 이어질 때 한줄기 빛이 내렸고, 'D.A.N.C.E'와 'DVNO'가 MTV와 댄스 플로어 시대의 광채를 완벽히 복원하는 순간 충성을 맹세했다. 지금 당장 신께 감사의 기도를 올린다면, 이 앨범을 듣는 족족 그때의 그 소름을 고스란히 느낄 수 있다는 점일 것이다. (장준환)

티아라(T-ara) <Absolute First Album> (2009)

본격적인 앨범 단위 청취를 넘어 실물 소유에 대한 욕구까지 주입한 티아라의 유일무이한 정규작. 그간 구매의 영역까지 발 들인 이를 만나지 못해 내심 아쉬움을 안고 살던 중 세상 다양한 장르가 뒤섞인 IZM에서 동지 몇몇을 조우했다. 분명 뜻밖이긴 했지만 귀여운 의성어를 앞세운 'Bo peep bo peep'의 파급력만 돌이켜 보면 당연한 접점이었다. 개인적으론 '처음처럼', 'Tic tic toc', 'Apple is a'처럼 흥겨움 속에 묘한 아련함을 스며 넣은 트랙에 훨씬 귀가 쏠렸다. 데뷔곡 '거짓말'을 만든 조영수의 알앤비와 트로트 질감부터 김도훈, 방시혁의 발라드 감성, 나아가 트렌디한 흥행을 이끈 신사동 호랭이의 펑키(Funky)함까지. 유수 작곡진의 분야별 강점을 '댄스'라는 하나의 이름 아래 묶어낸 덕분에 티아라는 다각적이면서도 독보적인 걸그룹 이미지를 취할 수 있었다. 취향을 잡아가던 청소년기에 꽂힌 결정타 한 방이 시대와 나 모두를 뒤흔들었다. (정다열)

브루노 마스(Bruno Mars) <Doo-Wops & Hooligans> (2010)

MP3와 스트리밍에서 다시 먼 시간을 돌아가 LP로 회귀하기까지, 어디에도 어울리고 찾게 되는 앨범이다. 'Talking to the moon', 'Just the way you are' 등 개별 트랙도 유명하지만 제목 전면에 내세운 두왑(Doo-Wop) 사운드를 바탕으로 알앤비, 소울 등의 흑인 음악을 조화롭게 빚어내어 전체적으로도 부드럽고 유려하다. 멜로디를 중심으로 구성하여 허스키한 보컬을 만끽할 수 있는 것도 <Unorthodox Jukebox>나 <24K Magic> 등 강렬한 인상의 차기작보다 꾸준히 손길이 가는 이유다. 이 편안함이 <Doo-Wops & Hooligans>를 가끔 추억에서 꺼내보는 음반이 아닌 현재의 음악으로 만든다. (정수민)

위저(Weezer) <Weezer> (1994)

삶이 피곤하면 그냥 음악에 몸을 맡기고 머리를 비우고 싶다. 쉬운 음악이 필요한 순간, 그럴 때 위저의 데뷔 앨범 <Weezer>를 종종 찾게 된다. 멜로디는 직선적으로 착착 감기고, 파워 코드 위주의 흥겨운 기타 연주는 다리를 수시로 들썩이게 만든다. 언제 들어도 귀여운 리드 보컬 리버스 쿼모(Rivers Cuomo)의 목소리 또한 빼놓을 수가 없다. 'No one else', 'Buddy Holly', 'Holiday' 류의 명랑한 트랙을 보좌하는 'Undone – the sweater song', 'Say it ain't so', 'Only in dreams' 등 살짝 무거운 곡의 존재감도 든든하다. 파란색 배경 앞에 어정쩡한 자세로 선 네 멤버의 모습처럼 음반은 쿨한 록스타보다는 쉽고 친근한 동네 친구에 가깝다. 그래서 정겹고, 사랑스럽다. 객관적으로도 좋은 앨범이지만, 충동적으로 동네 중고 서점을 찾아가 CD를 구매한 날이 알고 보니 발매 25주년이었던 사실은 여기에 각별함을 한 스푼 더한다. (한성현)

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

Weezer - Weezer (Blue Album)

출판사 | Universal

Stone Roses - Stone Roses (20th Anniversary Special Edition)

출판사 | SonyMusic

Rage Against The Machine - Rage Against The Machine [LP]

출판사 | SonyMusic

Zak Abel (잭 아벨) - Only When We're Naked

출판사 | Warner Music

Boston (보스톤) - 1집 Boston [LP]

출판사 | SonyMusic

이즘

이즘(www.izm.co.kr)은 음악 평론가 임진모를 주축으로 운영되는 대중음악 웹진이다. 2001년 8월에 오픈한 이래로 매주 가요, 팝, 영화음악에 대한 리뷰를 게재해 오고 있다. 초기에는 한국의 ‘올뮤직가이드’를 목표로 데이터베이스 구축에 힘썼으나 지금은 인터뷰와 리뷰 중심의 웹진에 비중을 두고 있다. 풍부한 자료가 구비된 음악 라이브러리와 필자 개개인의 관점이 살아 있는 비평 사이트를 동시에 추구하고 있다.

![The Libertines (리버틴스) - Up The Bracket [레드 컬러 2LP]](http://image.yes24.com/Goods/115254422)

![[추천핑] 국경을 넘는 한국 문학](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250423-ab42d6ee.png)

![[케이팝] 누구도 에스파를 막을 수 없다](https://image.yes24.com/images/chyes24/9/4/4/a/944a07c54cac7ad65dddd8ebe0c974c0.jpg)

![Rage Against The Machine - Rage Against The Machine [LP]](https://image.yes24.com/goods/20242972?104x141)

![Boston (보스톤) - 1집 Boston [LP]](https://image.yes24.com/goods/46829198?104x141)

![The Libertines (리버틴스) - Up The Bracket [레드 컬러 2LP]](https://image.yes24.com/goods/115254422?104x141)