언스플래쉬

“소설가들은 서로 다 잘 아시나요?”

“소설가들은 어떻게 친해지나요?”

사석에서 은근히 자주 받는 질문이다. 문학 기자나 출판사 직원처럼 알만한 건 다 알 듯한 업계 관계자들도 불쑥 그런 질문을 던진다. 갑자기 목소리를 낮추며, 기밀사항이라도 물어보듯.

그러고 보면 에세이라든가 수상 소감 같은 데서 무척이나 친한 것처럼 다른 소설가의 이름을 언급하는 작가들도 적지 않다. 유명한 소설가가 다른 사람의 글에서 ‘다정한 누나’라든가 ‘누구누구 형’이라는 호칭으로 등장하면 그런 친분이 부럽다는 마음도 들고, 그들이 어울리는 사교 모임의 정체가 궁금해지기도 할 테다. 특히 ‘문학계’라고 하는 업계에 동경심이 약간 있다면. 그래서 묻는 거겠지……?

먼저 하고 싶은 이야기는, 소설가들은 전부 개인주의자들이라는 사실이다. 적어도 내가 만난 소설가들은 다 그랬다. 아마 내가 만나지 못한 소설가들도 그럴 것이다. 기본적으로 글 쓰는 일이라는 게 혼자 하는 작업이고, 소설은 더 그렇다. 그 많은 소설 중 둘 이상의 저자가 협업해서 쓴 작품은 한 줌에 불과하다.

그런데 아무리 개인주의자라도 생활인으로서 이런저런 활동이 있고 네트워크가 있다. 특히 문예창작학과라는 전공이 있다 보니 데뷔 전부터 서로 알고 지낸 대학 선후배나 사제지간이 꽤 있고, 문학적인 분위기의 집안에서 소설가 두 사람이 나오는 경우도 있다. 출판 편집자나 잡지 편집위원인 소설가도 여럿인데, 그런 이들은 일하면서 다른 소설가들과 자주 마주하게 된다.

소설가들을 한데 모으는 자리도 있다. 전에는 출판사에서 만드는 술자리도 많았다는데 지금은 거의 사라진 추세다. 그래도 몇몇 문학상 시상식과 연말 송년회는 여전히 제법 성대하다. 단행본을 출간하는 소설가가 조촐하게 편집부 직원들과 저녁을 먹기도 하고, 그런 때 편집부에서 “친한 동료 작가님 있으시면 불러도 돼요”라고 말하기도 한다. 출판사에서 자기들도 관심 있고 막 책을 낸 작가와도 잘 어울릴 것 같은 또래 소설가를 초청하기도 한다.

데뷔 시기가 비슷하거나 나이가 엇비슷하면 ‘젊은 작가 좌담’ 같은 자리에 초청 받기도 한다. 남들은 어떤 고민이 있는지, 어떤 해결책이 있는지 나가서 들어보면 대개 고민은 비슷하고 해결책은 다들 없다. 동년배 한 무리가 고민이 비슷하고 해결책이 없으면 끈끈해진다. 무슨 말을 하는 건지 잘 모르겠는 대담을 마치고 저녁자리에서 누가 작품 판권을 영화사에 판 경험담을 풀면 다들 귀가 쫑긋해진다.

문학 행사들도 있다. 하루짜리 낭독회, 토론회도 있고 며칠씩 열리는 문학포럼이나 작가축제도 있다. 스탠딩 파티 형식의 만찬장 구석에서 “이거 본 행사는 언제 시작하는 거예요?” 하고 투덜거리면서 가까워진다. 심지어 외국 작가와도 친해진다. “음…… (더듬더듬) 네덜란드에서도 문학 행사는 이렇게 지루한가요?” “오우, 문학 행사인데 당연하죠. 그런데 이렇게 길게 하진 않아요.”

해외 도서전에 함께 참가하는 다른 소설가들과는 친해질 수밖에 없다. 공항 로비에서 함께 멍하니 앉아 있다가 비행기에 함께 오르고 타지에서 저녁에 함께 맥주를 마시고 푸석푸석한 얼굴로 호텔 조식 뷔페에서 커피도 함께 마시고 그렇게 며칠씩 밥을 함께 먹고 “한국 소설의 특징은 뭐라고 생각하십니까?” 같은 질문에 함께 난감해 하다 보면, 그렇게 된다.

그래봐야 1년에 얼굴 한 번 안 보는 사이 아닌가, 단톡방을 운영하는 것도 아니지 않나, 하고 물으신다면 그렇긴 한데, 소설가에게는 독자와도, 편집자와도 나눌 수 없는 대화 주제가 있다. “저 이번 책 쓰다가 아주 죽는 줄 알았다니까요. 안 써져서.” 이런 말은 다른 소설가 앞에서밖에 못한다. 독자 앞에서 하면 허세 부리는 것 같고, 편집자 앞에서 하면 응석 부리는 것 같다.

“전 지난번에 하도 안 써져서 절에 들어가서 썼는데.” “절에선 잘 돼요?” “막 엄청나게 써지진 않죠. 그래도 일단 각오는 하게 되니까요.” “그런데 ○○○ 작가는 왜 그렇게 평론가들이 띄워주는 거예요? 누구 읽어본 사람 있어요?” “평론가들이 그 작가를 띄워줘요?” “아닌가?” 다음날 머리 긁적이며 전날 대화를 복기하면 건질 게 없다는 사실을 깨닫게 되지만 기분은 퀴퀴한 방을 모처럼 환기시킨 것처럼 한결 가볍다.

그런 자리에서 유독 마음이 잘 맞는 동료를 만나게 되는 경우도 있다. 처지도 비슷하고, 고민도 비슷하고, 문학관도 비슷하다. 이야기를 나누면 나눌수록 공통점이 많아 신기하고 놀랍다. 그런 사람이 서너 명이 모이면, 우리끼리 뭐라도 해보자는 마음이 치솟게 된다. 혼자서는 돌파할 수 없는 이 벽을 힘을 모아 뚫고 나갈 수 있지 않을까, 거창한 사조(思潮)까지는 못 되더라도 동인(同人)은 하나 만들어볼 수 있지 않을까…….

누구는 앤솔로지 출간 제안서를 만들어서 아는 편집자들에게 보내기도 하고, 누구는 크라우드펀딩으로 돈을 모아 독립잡지를 만들자는 아이디어를 내기도 한다. 말이 통할 것 같은 출판사와 함께 기획을 해보자는 사람도 있다. 그런데 이런 일들이 매끄럽게 척척 잘 되느냐 하면 꼭 그렇진 않다. 원래 세상에 매끄럽게 척척 잘 되는 일은 없다. 그리고 처지와 고민과 문학관과 목표가 비슷한 소설가들이라도, 그게 비슷할 뿐이지 똑같지는 않다. 그런 모임과 활동이 무의미하다는 것은 아니고, 너무 큰 기대를 걸 일은 아니라는 얘기다.

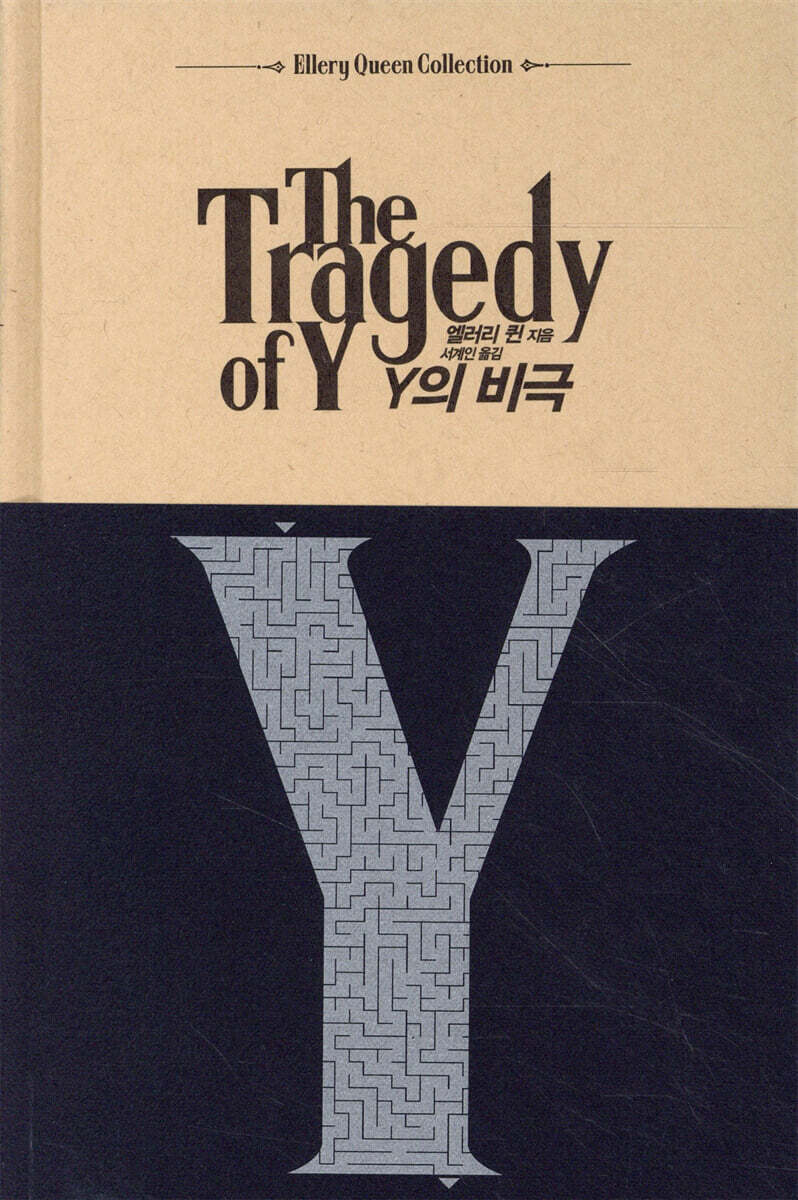

그러면서 불현듯이, 그리고 새삼스레, 깨닫게 된다. 아, 글 쓰는 일이라는 건 정말 혼자 하는 작업이구나. 소설은 더 그렇구나. 엘러리 퀸 같은 작가팀이 있고(엘러리 퀸은 공동집필한 프레더릭 더네이와 맨프리드 리가 사용한 필명이다), 그들이 『Y의 비극』 같은 멋진 작품을 쓴 것도 사실이지만, 심지어 그들은 출판기획자이자 편집자로서도 훌륭한 성과를 남겼지만, 그건 정말 예외적인 사례 같다.

-

Y의 비극엘러리 퀸 저/서계인 역

지방 검사의 요청으로 다시 사건에 참여하게 된 드루리 레인. 하지만 진실에 다가갈수록 그의 고뇌는 점점 깊어진다. 반세기 넘게 정상을 지켜온 세계 최고의 추리소설이다.

장강명(소설가)

기자 출신 소설가. 『한국이 싫어서』,『산 자들』, 『책 한번 써봅시다』 등을 썼다.

![[김이삭 칼럼] 문자와 문자를 잇고, 사람과 사람을 잇는 희곡 번역](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250909-d9cb953b.jpg)

![[젊은 작가 특집] 김기태 “첫 습작은 ‘상상의 여행기’라고 할 만한 것이었습니다”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-9e2e49b6.png)

![[큐레이션] 은유로 이야기하는 동화](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250318-d2ef5b72.jpg)

![[여성의 날] 논바이너리의 여성적 기원 - 그녀와 그를 지나 당신(they)으로](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250304-488cc3d5.jpg)

![[큐레이션] 인류애를 회복하고 싶은 사람을 위한 소설](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250121-9bf6400c.png)

freegroove

2020.06.28

찻잎미경

2019.12.08