지금은 그를 선 굵은 악역 배우 정도로 기억하는 사람들이 많지만, 젊은 시절의 허준호는 보다 더 다양한 스펙트럼의 청춘을 연기하곤 했다. 드라마 데뷔작이었던 MBC <걸어서 하늘까지>(1993)에서는 주인공 정호(최민수)와 함께 소매치기로 살아가는 청년 ‘용달’이었고, 최민수와 형제 사이로 재회한 MBC <엄마의 바다>(1993)에서는 자신을 휘어잡는 여자친구 주영(김나운)과 티격태격하는 청년 ‘강재’로 분했다. 프로 복서의 꿈을 접고 고향으로 돌아와 아버지를 집어삼킨 탄광으로 들어갔던 KBS <젊은이의 양지>(1995)의 광부 ‘윤배’를 기억하는 시청자들도 많을 것이다. 철없는 방송 안무가 ‘기풍’을 연기한 MBC <보고 또 보고>(1998)나, 아내와 사별한 국어교사 ‘연우’로 출연한 SBS <맛을 보여드립니다>(1999) 같은 작품들까지 떠올려보면, 허준호가 90년대에 연기한 청춘의 얼굴은 단순히 ‘깡패’나 ‘악역’이라는 수식어만으로 함축하기 어렵다는 걸 알 수 있다. 그 시절 허준호가 몸을 빌려준 인물들은 대체로 절박하기에 거칠었고, 약지 못해 순박했다.

정작 허준호는 그 시절을 “노는 것을 좋아해 철없이 놀았”던 시절로 기억한다. 영화 <국가부도의 날>(2018) 홍보를 위해 영화주간지 <씨네21>과 가진 인터뷰에서, 허준호는 1997년 외환위기를 제대로 실감하지 못한 채 그 시절을 보냈던 이야기를 들려준다. “일자리를 잃어 시간이 많아”진 시청자들 덕분에 <보고 또 보고>가 기념비적인 시청률을 기록했지만, “정작 당시엔 서민경제가 무너졌다는 사실을 알지 못했”다는 허준호는 그 이유를 이렇게 설명했다. “나라가 망한다는 얘기는 없었으니까.” 어떻게 그럴 수 있었을까 싶지만 되짚어 보면 이상할 일도 아니다. 정부와 언론은 서민들이 받을 충격과 혼란을 막기 위해 ‘나라가 망한다’는 말만큼은 피했고, 필모그래피를 통틀어 가장 왕성하게 활동했던 그 시절의 허준호는 나라가 어떤 상황인지 체감할 겨를이 없었다. 한국 경제가 어떤 상황인지 제대로 된 설명을 듣지 못했던 수많은 서민들 또한, OECD 가입과 중산층 시대 개막이라는 빛나는 수사 속에 살다가 대비할 틈도 없이 앉아서 파국을 맞이하지 않았던가.

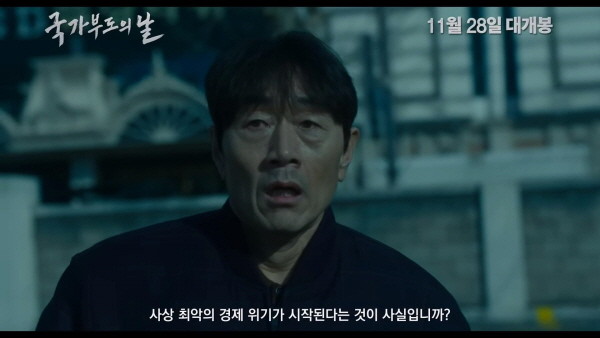

그래서 <국가부도의 날> 예고편 속 허준호를 보는 일은 고통스럽다. 아무 설명도 없이 파국으로 내던져졌던 그 시절의 우리와 재회하는 일이기 때문이다. 작은 하청공장의 사장이자 전형적인 도시 중산층 가정의 가장 ‘갑수’는, 식구들과 모여 앉아 밥술을 뜨며 프로야구 중계를 보는 게 소소한 낙인 평범한 중년이다. 그러나 아무 설명이나 예고도 없이 들이닥친 경제 위기 속에서 갑수는 금방이라도 무너질 것만 같은 얼굴을 한 채 아비규환이 된 시민들 틈바구니에서 휘청거린다. 아무도 그에게 우리가 어떤 암흑 속으로 걸어 들어가는 중인지 설명해주지 않을 것이고, 다시는 식구들과 함께 편한 마음으로 야구를 보며 이만하면 나도 중산층이라는 안도감을 누릴 일은 없을 것이다. 약지 못해 순박했던 갑수는 아마 절박하기에 거칠어질 것이다. 까칠해 진 낯을 하고 광장을 황망한 눈빛으로 둘러보는 그의 얼굴을 본다. 어쩌면, 극장에서 그를 보면 울어버릴지도 모르겠다.

이승한(TV 칼럼니스트)

TV를 보고 글을 썼습니다. 한때 '땡땡'이란 이름으로 <채널예스>에서 첫 칼럼인 '땡땡의 요주의 인물'을 연재했고, <텐아시아>와 <한겨레>, <시사인> 등에 글을 썼습니다. 고향에 돌아오니 좋네요.

![[큐레이션] 지식의 최전선에 있는 노벨경제학상 수상자들의 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250410-7420f26b.jpg)

![[큐레이션] 트럼프가 쏘아 올린 관세 전쟁이 궁금하다면](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250313-f020c372.jpg)

![[큐레이션] 금리의 역습부터 패닉의 금융위기까지](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250218-6b7ca55e.jpg)

![[리뷰] 가지 않은 길을 통한 비평](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250108-c5a2d91c.jpg)