언스플래쉬

순간을 사는 법을 아는 사람, 그렇게 현재에 살며 상냥하게 주의 깊게 길가의 작은 꽃 하나하나를, 순간의 작은 유희적 가치 하나하나를 귀하게 여길 줄 아는 그런 사람에게 인생은 상처를 줄 수 없는 법이다.( 『황야의 이리』 헤르만 헤세. 민음사)

꽤 오랫동안 내가 진료했던 모 기업 여성 임원이 있는데, 마주 앉아 상담을 하다 보면 내가 이분을 치료하는 건지, 이분이 나를 웃기려고 내 앞에 앉아 있는 건지 매번 헷갈리고 만다. 부부 싸움을 하거나, 회사에서 좋지 않은 일이 있거나, 공황 발작이 심해지거나, 노모의 병환이 깊어져서 괴로운 시기에도 언제나 예의 그 유머를 잃지 않았다. 나라면 도저히 농담이 나올 법하지 않은 상황인데도 실눈을 뜨며 “선생님 저 시트콤 써도 되겠죠”라며 미드 <프렌즈>에나 나올 법한 제스처를 보여주곤 했다. 그녀가 겪어야만 했던 충격이 별것 아니거나 고통스럽지 않았기 때문에 그렇게 할 수 있었던 것이 아니다. 그 많은 슬픔들을 견뎌낼 수 있었던 건, 오로지 그녀가 가진 그 특유의 유머 때문이었다. 한바탕 같이 웃고 나면 조금은 가벼워진 느낌을 갖고 돌아가곤 했다.

10여 년 전에 상담했던 중년 여성이 자신의 박사 학위 논문을 내게 전해주고 싶다며 찾아왔다. 그녀를 마지막으로 본 게 6,7 년 전인 것 같다. 그동안은 상담을 하지 않았는데, 석사와 박사 과정을 마치고 얼마 전에 학위 논문 심사를 통과했다고 한다. 그녀는 학부 때 음악을 전공했는데, 인문학으로 석사를 마치고 예순을 훌쩍 넘겨 일흔을 바라보는 나이에 박사가 됐다. 박사 논문을 읽어보고 그 소감을 꼭 전해드리겠노라고 약속했는데 아직까지 다 읽지는 못 했다. 혹시 이 글을 보신다면, 죄송하다는 말씀과 함께 올해 안에는 꼭 논문을 다 읽고 내 생각을 글로 전해 드리겠다는 말씀을 전하고 싶다.

굳이 이 이야기를 꺼내게 된 건, 상담을 하면서 그녀가 자주 했던 말들이 기억났기 때문이다. “어차피 죽을 거고, 인생은 덧없고, 그런데 뭐 하러 그렇게 해야 하나요.” 본인 스스로도 염세주의자라고 했다. 삶이란 어차피 그런 것이 아니냐, 라는 태도에서 벗어나려 하지 않았다. 어떤 대화를 나눠도 끝은 한결 같았다. “삶은 허무하니, 그렇게 애쓸 필요가 없는 것 아니겠냐”라는 말로 끝났다. 나는 그녀의 논리를 한 번도 이긴 적이 없었다. 내가 무슨 대단한 심리치료를 한 것도 아니었다. 그런데 박사를 하게 된 데에는 내 영향도 있다고 했다. 아, 도저히 나는 이해할 수 없었다. 학위 논문을 두 손에 들고 기억을 더듬어봤다. 도대체 어떤 이야기를 주고받았었는지. 내가 어떤 말을 했었는지. 아무리 생각해봐도 그녀를 변하게 한 건 내가 아니었다.

온갖 고통을 뚫고 오늘에 이르게 된 건, 그녀가 명랑한 염세주의자였기 때문이었다. 화가 난다며 목소리를 높이고, 우울하고 가슴에서 뜨거운 것이 올라온다고 할 때에도 그녀의 표정에서 미소가 사라진 적이 없었다. 염세적인 말들을 쏟아내면서도 언제나 웃음을 잃지 않았다. 차마 여기에 다 적을 수 없는 고통을 가슴에 품고도 열정이 식은 적도 없었던 것 같다. 흰색과 검정색 옷만 입고 왔던 그녀가 풀어낸 허무주의를 내가 받아낼 수 있었던 것도 멈추지 않는 그녀의 밝은 기운 때문이었다.

심각한 표정을 지으며 답을 구하려고 애써야 할 것 같지만, 살면서 부딪히는 골치 아픈 문제들은 머리를 싸매고 고민해도 해답을 찾지 못하는 것 투성이다. “좋아하는 일을 해야 하는가, 잘 하는 일을 해야 하는가?”라든지 “결혼하는 게 나을까, 그냥 혼자 살아야 할까?”라던가 “두 번 떨어진 공무원 시험에 재도전하는 게 맞을지, 지금이라도 적당한 곳에 취직을 해야 할까?”라는 고민이나 “적성에 맞지 않는 일을 그만둬야 할지 지금은 경기가 안 좋으니 그냥 참고 일해야 할까?”라는 질문에 과연 정답이란 게 존재할 수 있을까. 즉문즉답으로 해결책을 척척 내놓는 멘토들도 있지만, 나는 쉽게 답할 수가 없다. 사연을 자세히 듣다 보면 결론에 이를 때도 간혹 있지만, 오랫동안 머리를 싸매고 고민하다 정신과까지 찾아올 정도라면 답이 쉽게 나올 수 없는 경우가 대부분이다. 들으면 들을수록 점점 더 답을 알 수 없게 되는 사연이 훨씬 많다.

언스플래쉬

인생에 궁극적인 답은 없다. 성경이나 불경을 아무리 읽어도 인생의 의미 따윈 나오지 않는다. 추석날 보름달을 바라보며 "인생이란 뭘까요? 나는 어떻게 살아야 할까요?"라고 물어도 깨달음을 얻게 될 리 없다. 과거를 들추고, 미래를 내다 봐도 보이지 않는다. 삶이란 이런 것이다, 라는 답은 원래 존재하지 않기 때문이다.

몇 주 전에 라디오 프로그램에 게스트로 출연했는데, 디제이가 던지는 질문에 내가 가장 많이 했던 대답은 “그런 고민에 답이 어디 있겠어요”라는 것이었다. 정신과 의사란 사람이 김새는 말만 늘어놨으니 디제이가 별로 좋아했을 리는 없겠지만, 뭐 어쩔 수 없다. “답을 구하려 하지 마라. 삶에는 답이 없다는 것이 답이다.” 이런 말을 하면 아내는 핀잔한다. “그런 생각을 갖고 있으니 네가 쓴 책이 안 팔리는 거야!” 그리고 덧붙인다. “제발 아저씨처럼 굴지 마. 힘이 들수록 재미있는 이야기, 즐거운 이야기를 해줘야지. 넌 그런 유머가 부족해.” 맞다. 아내의 말이 백 번 옳다.

아무리 슬퍼도 삶은 흘러간다. 기왕 흘러가는 시간이라면 콧노래를 부르며 슬픔을 견뎌야 한다. 슬프다고 슬픈 표정만 짓고 있어서는 안 된다. 인생은 태풍이 몰아치는 바다다.

“… 바다에서 무시무시한 태풍이 불어올 때… 당신이 화난 풍랑을 잠재울 수는 없지만, 노래는 배 위에 함께 있는 사람들의 마음과 영혼을 바꿀 수 있다.”

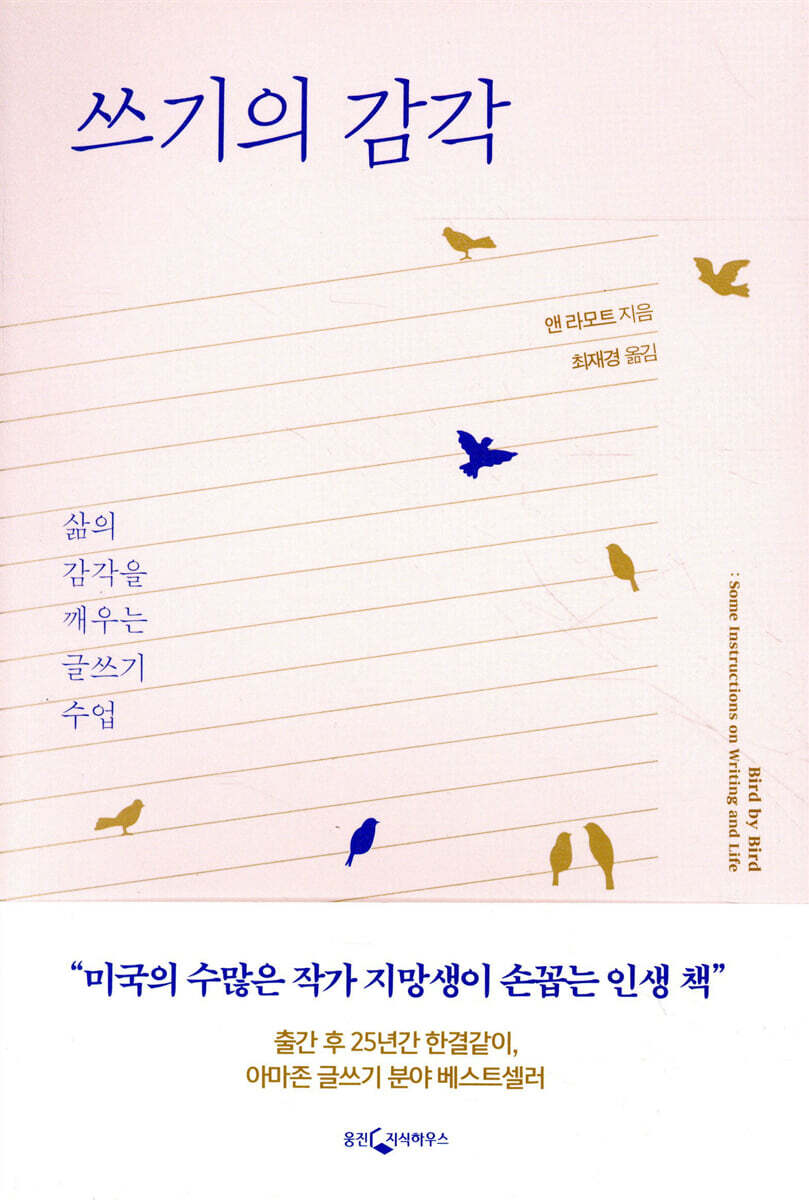

( 『쓰기의 감각』 앤 라모트. 웅진지식하우스)

-

쓰기의 감각앤 라모트 저 | 웅진지식하우스

그 생각이나 느낌을 당장 글로 적어보고 싶어졌을 테니까. ‘이토록 쓰고 싶은 이유’와 ‘그럼에도 써야만 하는 이유’에 관해서, 평생 호주머니에 간직하고 때때로 꺼내봄 직한 메시지를 넘치도록 담고 있다.

쓰기의 감각

출판사 | 웅진지식하우스

김병수(정신과의사)

정신과의사이고 몇 권의 책을 낸 저자다. 스트레스와 정서장애 분야에서 오랫동안 연구하고 진료했다. 서울아산병원에서 교수 생활을 9년 했고 지금은 <김병수 정신건강의학과 의원>의 원장이다.

![[인터뷰] 윤덕원, 서서히 느슨하지만 짓고 마는 사람](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250929-712e35a7.jpg)

![[더뮤지컬] <라파치니의 정원> 베아트리체, 책임을 향한 질문](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250221-60118618.jpg)

![[큐레이션] 노동에 지친 사람들을 위한 필독서](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241205-f1224690.jpg)