“선배. 신문사 옮기고 힘들었을 텐데, 어떻게 견디셨어요?”

한두 해 전이었습니다. 회사 부근에서 저녁을 먹고 있는데 전화 한 통이 걸려왔습니다. 타사 기자입니다. 그가 다짜고짜 던진 질문이 저를 당황스럽게 했습니다.

“글쎄요. 갑자기 그건 왜?” “그냥 대답해주세요.”

저는 순간적으로 머리에 떠오르는 기억을 이야기했습니다.

“음악을 들은 것 같아요. 영화도 보고.”

그는 좀 실망한 목소리더군요.

“선배. 말하기 싫은 거죠?”

전화를 끊고 나서 곰곰이 생각했습니다. 그런데 제 대답이 사실이었습니다. 음악 듣고 영화 본 게 전부였습니다. 9년 전, 새 직장에 들어갔을 때 저를 괴롭히는 사람이 있었던 건 아닙니다. 왠지 모르게 위축되고 주눅이 들었습니다. 얘기를 나누다 보면 공백 같은 것이 느껴져 대화가 끊기곤 했습니다. 공유하는 기억이 많지 않은데다 성격도 사교적이지 못한 탓이겠지요. 그때 저는 집에 돌아오면 밤늦게까지 음악을 듣거나 영화를 봤습니다. 영화도 <그 여자 작사 그 남자 작곡>이나 <원스> 같은 음악이 나오는 영화를 주로 찾았습니다.

왜 그렇게 음악 듣기에 꽂혀 있었던 걸까. 존 카니 감독의 <싱 스트리트(Sing Street)>는 제게 그 이유를 들려줬습니다. 영화는 우회하지도 않고, 복선이나 반전도 없습니다. 경제위기가 엄습한 1980년대 아일랜드에 사는 주인공 코너는 아버지의 실직으로 집안 형편이 어려워지면서 다른 고등학교로 전학을 갑니다. 낯선 학교 안에 들어서는 순간 전혀 다른 풍경이 펼쳐집니다. 험상궂은 일진이 눈을 부라리고 있습니다. 아이들도, 선생님도 어느 하나 녹록하지 않습니다.

일진에게 맞아 눈덩이가 시퍼렇게 멍든 그날, 코너는 모델지망생 라피나에게 첫눈에 반합니다. 코너는 그녀에게 밴드를 한다고 거짓말을 하고, 뮤직비디오 출연을 제안합니다. 그때부터 코너의 음악 인생이 시작됩니다. 이리저리 모은 멤버들은 어설프지만 상관없습니다. 첫 사랑은 곡선이 아니라 직선입니다. 계획된 것이 아니라 저질러지는 것입니다. 코너는 리피나의 마음을 얻기 위해, 아니 라피나를 위해 음악에 모든 것을 겁니다.

제가 꼽는 영화의 하이라이트는 바닷가 부두에서 프로듀서를 맡은 친구의 카메라로 뮤직비디오를 찍는 장면입니다. 라피나는 그냥 뛰어드는 시늉만 내면 하는데 진짜 바다에 몸을 던집니다. 물에서 허우적거리는 라피나를 구해낸 코너가 이유를 묻습니다. 그녀가 답합니다.

“절대 적당히 해선 안 돼.”

이 대목에서 화면을 멈춰보고 싶습니다. 왜 절대 적당히 해선 안 되는 걸까요. 라피나는 “우리 작품을 위해서”라고 말합니다. 코너의 열정에, 밴드의 음악에 감응한 것이기도 했지만 무엇보다 자신이 등장하는 ‘우리 작품’에 최선을 다하고 싶은 것입니다. 코너의 멘토 역할을 하는 형 브렌든의 입에서도 비슷한 대사가 나옵니다. 팝 밴드 ‘듀란듀란’의 노래를 카피하는 동생에게 브렌든이 말합니다.

“남의 음악으로 걜 유혹하겠다고?”

역시 ‘적당히 해선 안 된다’는 것입니다. 저는 여기에서 한발 더 들어가 보려고 합니다. 코너의 음악이 라피나를 넘어 거리에 울려 퍼질 수 있었던 것은 오직 라피나를 향한 사랑과 ‘적당히 하지 않겠다’는 자세 때문일까요? 저는 특별한 그 무엇이 하나 더 숨겨져 있다고 생각합니다. 그것은 무엇일까요? 저는 ‘자유’라고, ‘자유로워지고 싶은 마음’이라고 말하고 싶습니다. 코너는 자유를 염원합니다. ‘Drive it like you stole it(훔치듯이 달려)’, ‘Go now(지금 가라)’ 같은 노래들이 그의 마음을 대변합니다.

|

|

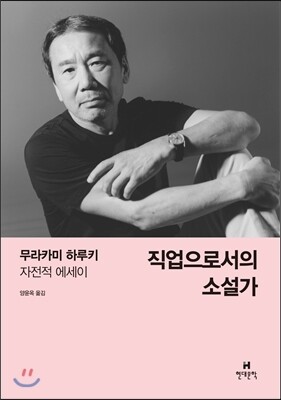

코너는 더블린을 뒤덮은 실업난, 부모의 파경, 폭력적인 교육 시스템에서 벗어나고 싶은 것입니다. 그는 기존 체제에 순응하거나 좌절하는 대신 자유로워짐을 선택합니다. 그래서 어머니 아버지의 지겨운 부부 싸움 소리가 들려오는 방 안에서 기타를 잡고 혼자 흥얼거리며 노래를 만들어가는 것입니다. 작가 무라카미 하루키의 설명을 잠깐 들어보도록 하겠습니다. 하루키는 『직업으로서의 소설가』에서 이렇게 말합니다.

“만일 내가 쓰는 소설에 오리지널리티라는 게 있다면 그건 자유로움에서 생겨난 것이라고 생각합니다. -그때 당시의 내 마음의 본 모습을 비춰내는 내 나름의 소설을 쓰고 싶었다- 단지 그것뿐입니다. 그런 솔직한 충동을 몸 속에서 강하게 느꼈기 때문에 앞뒤 생각할 것도 없이 책상 앞에 앉아 무턱대고 글을 쓰기 시작했습니다.”

그는 “다양한 표현 작업의 근간에는 늘 풍성하고 자발적인 기쁨이 있어야 한다”고 말합니다. 저는 코너가 느낀 것도 ‘풍성하고 자발적인 기쁨’ 아니었을까, 코너가 그 기쁨을 느꼈기에 라피나와 사람들의 마음을 울리는 음악을 만들 수 있었던 것 아닐까, 생각해봅니다. 제가 그 시절 음악을 들으며 받았던 위로도 그 자유의 기쁨에서 나온 것 아닐까요.

의무감은 우리를 한 걸음도 나아가게 하지 못합니다. 음악이든, 그림이든, 글이든, 일이든 뭔가를 만들어낸다는 건 고통스러운 일입니다. 하지만 동시에 가슴 속 기쁨 없이는 안 되는 일입니다. 영화가 말하는 ‘행복한 슬픔(happy sad)’은 ‘고통스런 기쁨’과 정확히 겹쳐집니다. 그렇게 자유로워지고 싶은 마음은 자신을 대면하게 하고, 우릴 일으켜 세우며, 세상에 맞설 용기를 줍니다. 코너는 드디어 일진의 눈을 응시하며 말합니다.

“너와 나는 사는 세계가 달라. 넌 부술 줄만 알지 만들어내진 못하잖아.”

강남역에서 구의역까지 추모의 포스트잇들이 이어지고 있습니다. 저는 이 시대를 살아가는 청년들이 세상에 맞설 수 있는 ‘나만의 내재율’을 찾기를 바랍니다. 그 내재율, 자유의 리듬을 찾아가는 과정은 힘들지만 도전해볼 만한 일입니다. 브렌든이 말하듯 로큰롤은 리스크(위험)를 감수하는 것이고, 조롱 받을 각오를 하는 것(“Rock and Roll is a risk. You dare to be ridiculed”)이니까요. 한 번뿐인 인생, 적당히 해선 안 되니까요.

권석천(중앙일보 논설위원)

1990년부터 경향신문 기자로 일하다가 2007년 중앙일보에 입사해 법조팀장, 논설위원 등을 지냈다. 앞에 놓인 길을 쉬지 않고 걷다 보니 25년을 기자로 살았다. 2015년에 <정의를 부탁해>를 출간했다. 이번 생에는 글 쓰는 일에 최선을 다하며 살고 싶다.

![[큐레이션] 꿈꾸고 싶고, 더 나아가 보고 싶은 이야기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251103-2cd19e89.jpg)

![[큐레이션] 인류애를 회복하고 싶은 사람을 위한 소설](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250121-9bf6400c.png)

ㅇㄹㅇㄴ

2016.09.05

한번더 생각하게만드는 말인거같아요

절대 적당히 해서는안된다..

시험을 준비하고있는데 그순간 다시한번 저를 돌아보게됬습니다..감사해요

책사랑

2016.06.09

jijiopop

2016.06.09