에디터 통신

▶ 『저 뚱뚱한 남자를 죽이겠습니까?』

당신이 피할 수 없는 도덕적 딜레마에 대한 질문

|

|

안녕하세요. 저는 영국의 대중 철학자 데이비드 에드먼즈의 『저 뚱뚱한 남자를 죽이겠습니까?』를 편집한 엄정원입니다. 이 책은 이제 제가 말씀드릴 하나의 상황에서 출발합니다. 다섯 사람이 철로에 꽁꽁 묶여 있고 제동장치가 고장 난 폭주 기관차가 돌진해 오고 있습니다. 신호 조종기를 돌려 기차를 지선으로 보내려는 찰나 뚱뚱한 남자가 지선의 선로에 묶여 있는 것이 보이는데요. 다섯 사람을 살리기 위해 기차의 진로를 바꾸면 그 뚱뚱한 남자는 죽게 됩니다. 여러분은 어떻게 하겠습니까? 이런 상황은 웬만해선 일어나지 않을 일이고 철학자들이 머릿속으로나 그려볼 만한 일이니까 또는 어느 편도 선택할 수 없으니까 대답할 수 없으신가요? 이 책에는 이 초기 상황이 조금씩 변주된 것이 무려 열 개나 나옵니다. 그뿐만이 아닙니다. 철학자들은 이 트롤리, 즉 전차 문제에 매우 골몰하여 ‘트롤리학’이라는 분야가 생기기도 했는데요. 이렇게까지 이 문제에 매달리는 게 좀 지나치다 싶을 수도 있겠습니다. 그렇지만 이런 도덕적인 딜레마에 빠지고 어느 한 쪽을 꼭 선택하는 상황은 생각보다 우리 가까이에 자주 있습니다. 제가 이제 몇 가지 얘기를 해드리려고 합니다.

1944년 6월 13일 새벽 4시 13분, 런던 남동쪽 양상추 밭에서 거대한 폭발이 일어났습니다. 이미 5년간 전쟁을 치러 온 영국의 처칠 행정부는 이 사건을 기점으로 새로운 작전을 세웠습니다. 인구 밀집 지역 대신 거주 인구가 상대적으로 적은 런던 남부 지역에 폭탄이 떨어지도록 독일군 로켓의 오인 폭격을 유도하기 위해 이중간첩들을 동원하여 공작을 벌였습니다. 결과적으로 이를 통해 최소 1만 명의 인명과 막대한 재산 피해를 줄일 수 있었는데요. 물론 이 결정의 막전 막후에는 엄청난 고민과 논쟁과 고뇌에 찬 선택이 있었을 겁니다. 여러분은 처칠의 결정에 동의하시나요? 만약 폭탄이 떨어진 런던 남부에 가족이나 친지가 산다면 어떨까요? 우리도 모르는 사이에 소수의 정치인에 의해 우리의 운명이, 어쩌면 목숨까지도 결정되는 상황은 그리 낯선 것이 아닌지도 모르겠습니다. 어떤 도덕관념과 입장을 갖고 있느냐에 따라 이에 대한 다양한 논의가 가능하겠습니다. 또 이처럼 중요한 역사적 선택의 이면에 이러한 문제가 개입되는 만큼 전 세계적으로 각국의 군사 학교나 전략전술을 세우는 기관에서 트롤리학은 비중 있게 교육된다고 합니다.

이번에는 2002년 독일에서 있었던 유괴 사건을 보겠습니다. 20대 법학도인 유괴범은 거액의 유산 상속자인 소년을 납치하고 몸값을 요구했습니다. 거액의 몸값을 흥청망청 써버리고 경찰에 체포된 그는 소년의 행방에 대해 입을 열지 않았습니다. 위협 끝에 그가 댄 장소에 가보았으나 이미 소년은 시체가 되어 있었습니다. 그러나 이 사건은 이렇게 끝나지 않았습니다. 유괴범에 대한 고문 위협의 전모가 드러나고 결국에는 소송 사건으로까지 번집니다. 끔찍한 범죄를 저지른 사람의 인권은 어디까지 보호되어야 하는가, 피해자의 생명을 구하기 위해 그 정도의 인권 침해는 용인되어도 좋은가. 이런 딜레마는 우리 사회에서도 흔히 볼 수 있는 가치나 이해관계의 충돌 상황인 듯합니다. 이 사건의 결말은 어떻게 되었을까요? 유괴범은 종신형에 처해졌지만 그에게 가해진 고문 등 법률적 파문은 꽤 오랫동안 세상을 시끄럽게 만들었고, 독일 정부와 해당 주 정부는 유죄 판결과 보상금 지급 명령을 받았습니다. 또 고문의 배후인 경관은 벌금형과 좌천을 처분받았습니다.

이제 다시 처음에 제가 말씀드린 트롤리와 뚱뚱한 남자의 경우로 돌아가볼까요. 어느 한쪽을 택했다고 합시다. 그리고 그 선택을 결정하게 만드는 요인들을 떠올려보겠습니다. 거기엔 합리적, 도덕적 요인 외에도 비합리적이고 감정적이며 무의식적인 요인이 더 많을지도 모릅니다. 그 모든 요인이 바로 내가 서 있는 도덕적, 윤리적 위치를 말해준다고 할 수 있습니다. 따라서 우리는 이러한 딜레마 상황을 외면하지 말고 만약 ‘나’라면 어떻게 할까를 고민해 보는 사유 실험을 해보아야 합니다. 트롤리 문제는 우리가 타인을 어떻게 대우해야 하고 우리의 삶을 어떻게 살아야 하는지 등에 대한 핵심적 질문을 축약한 것이기 때문입니다. 마지막으로, 여러분은 저 뚱뚱한 남자를 죽이겠습니까?

소리 나는 책

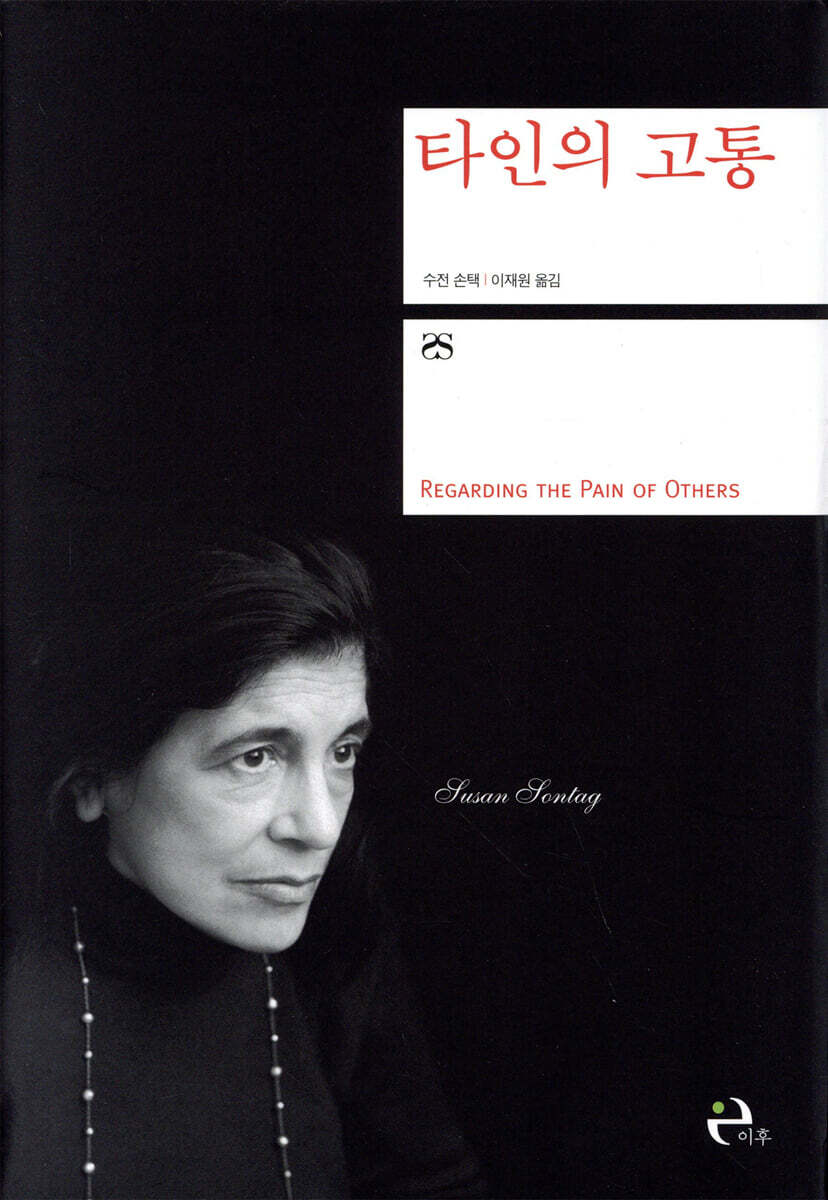

현대의 삶이 지닌 주목할 만한 특징 가운데 하나는 전 세계 곳곳에서 발생하는 끔찍한 참사들을(그 현장에서 멀리 벗어난 채 사진이라는 매개체를 통해서) 지켜볼 수 있는 기회가 셀 수도 없이 많아졌다는 사실입니다. 잔혹한 행위를 보여주는 이미지들은 텔레비전과 컴퓨터의 작은 화면을 거치면서부터 이제는 점점 더 뭔가 진부한 것이 되어버렸습니다.

|

|

그렇다면 시청자들은 잔인하게 묘사된 폭력에 익숙해지는 걸까요, 아니면 뭔가 다른 반응을 보이게 되는 걸까요? 매일같이 쏟아지는 이런 이미지 때문에 시청자들의 현실 인식이 손상될까요? 그렇다면 저 멀리 떨어져 있는 분쟁 지역에서 살아가고 있는 사람들의 고통을 염려한다는 것은 어떤 의미일까요?

『타인의 고통』을 쓰기 시작했을 때 제가 갖고 있었던 궁금증이 이것이었습니다. 특히, 저는 1993년, 1994년, 그리고 1995년 보스니아의 수도 사라예보에서 보냈던 오랜 시간을 떠올려 봤습니다. 그때 사라예보 주민들은 자신들을 침략한 세르비아인들이 날이면 날마다 멩렬히 쏟아 붓던 폭격과 포위 공격을 거의 3년 이상 견뎌내고 있었더랍니다. 저는 하루 하루가 공포의 나날이고 전쟁이 진부한 일사이던 곳에서 거주하며, 이런 경험을 겪어보지 않은 사람들, 이런 경험을 단지 이미지로만 알고 있는 사람들에게는 전쟁이 어떤 의미일까 생각해 봤습니다.

저는 전쟁을 겪어보지 못한 사람은 전쟁을 실제로 이해할 수 없지 않을까, 하는 인상을 받았죠. 그렇지만 저는 우리, 그러니까 전쟁을 겪지 않아도 되고 안전하게 살아 왔던 사람들이 오늘날의 미디어 전문가들이 말하는 것처럼 그저 전 세계적 '스펙터클의 사회'에서 살아가고 있는 것만은 아니라고 믿습니다.

『타인의 고통』은 사진 이미지를 다룬 책이라기보다는 전쟁을 다룬 책입니다. 제게 있어서 이 책은 스펙터클이 아닌 실제의 세계를 지켜나가야 한다는 논증입니다. 저는 이 책의 도움을 받아서 사람들이 이미지의 용도와 의미뿐만 아니라 전쟁의 본성, 연민의 한계, 그리고 양심의 명령까지 훨씬 더 진실하게 생각해볼 수 있었으면 정말 좋겠습니다. - 『타인의 고통』 (수전 손택/이후) 中.

이동진

어찌어찌 하다보니 ‘신문사 기자’ 생활을 십 수년간 했고, 또 어찌어찌 하다보니 ‘영화평론가’로 불리게 됐다. 영화를 너무나 좋아했지만 한 번도 꿈꾸진 않았던 ‘영화 전문가’가 됐고, 글쓰기에 대한 절망의 끝에서 ‘글쟁이’가 됐다. 꿈이 없었다기보다는 꿈을 지탱할 만한 의지가 없었다. 그리고 이제, 삶에서 꿈이 그렇게 중요한가라고 되물으며 변명한다.

![[김미래의 만화절경] 서울의 공원과 고스트 월드](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250922-2c09f7ab.jpg)

![[추천핑] 어쩔 수 없이 밀려남에 고하다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250919-727bd620.jpg)

![[김미래의 만화절경] 몸과 몸뚱이와 몸짓](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250825-17ec346e.jpg)

![[송섬별 칼럼] 저기서부터 여기까지 몽땅 ①](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250507-df966cd9.png)

![[서점 직원의 선택] 새해를 함께 시작할 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250106-a898fddb.jpg)

하이얀별

2015.02.28

rkem

2015.02.24

앙ㅋ

2015.02.24