언제 들어도 안 좋은 노래, 들어볼래요?

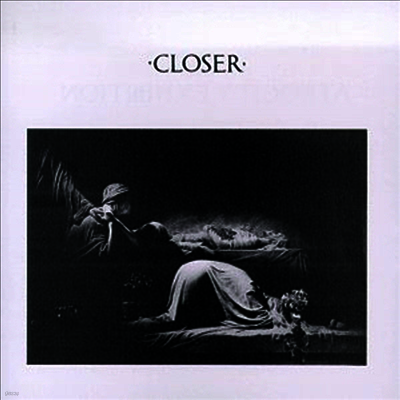

대중음악사에는 ‘광기의 음악’들이 몇몇 있습니다. 이들은 결코 보편적인, 혹은 일반적인 작법을 따르지 않기 때문에 평범한 것을 거부하는 힙스터들에게 종종 신봉되기도 하지요. 조이 디비전의 경우가 꼭 그렇습니다. 여담이지만, 영화 < 500일의 썸머 >를 기억하신다면 이 커버아트를 기억하고 계실지도 모르겠네요…

2012.11.19

대중음악사에는 ‘광기의 음악’들이 몇몇 있습니다. 이들은 결코 보편적인, 혹은 일반적인 작법을 따르지 않기 때문에 평범한 것을 거부하는 힙스터들에게 종종 신봉되기도 하지요. 조이 디비전의 경우가 꼭 그렇습니다. 여담이지만, 영화 < 500일의 썸머 >를 기억하신다면 이 커버아트를 기억하고 계실지도 모르겠네요. 극중 톰(조셉 고든 래빗)이 즐겨 입고 있는 옷에 이 커버아트가 프린트되어 있었죠. 오늘의 명반은 조이 디비전의 < Unknown Pleasures >입니다.

조이 디비전(Joy Division) < Unknown Pleasures > (1979)

보컬 이언 커티스(Ian Curtis)의 죽음이 조이 디비전(Joy Division)의 성공 그 자체를 의미하는 것은 아닐지라도 큰 영향을 끼친 건 분명하다. 23살의 나이에 자살로 생을 마감했던 그 해 1980년 5월, 깊은 절망을 담은 「Love will tear us apart」는 영국 싱글 차트 13위로 올라섰고 이들의 마지막 음반 < Closer >는 앨범 순위에서 6위를 차지했다. 곧이어 밴드의 첫 정규 앨범 < Unknown Pleasures >까지 다시 조명을 받으며 명반 대열에 합류했으니 죽음과 맞바꾼 영예라는 말이 나오는 것도 무리는 아니다.

그러고 보면 이언 커티스는 조이 디비전을 상징하는 아이콘과 같은 인물이었다. 깊은 곳으로 침잠하는 듯 하는 중저음의 목소리와 초점이 없는 눈빛, 심심찮게 일으켰던 발작 증세와 이를 연상시키는 댄스 퍼포먼스는 밴드의 심벌로 나타났고, 작사가로서 써내려간 어두운 문구들은 그룹의 이미지를 직접적으로 주조해냈다.

포스트 펑크의 페르소나, 당대의 표상이라 할 만하다. 펑크 록과 뉴 웨이브의 특성을 모두 내리받은 포스트 펑크 신에서 그는 그 누구보다도 적확한 존재였다. 기교 없이 툭툭 내지르는 창법은 라몬스(Ramones)와 섹스 피스톨즈(Sex Pistols)가 뽑아내는 직선성과도 상통했으며 온몸으로 나타내는 음침한 분위기는 토킹 헤즈(Talking Heads) 식 사운드의 불안함과도 어울렸다. 두 장만의 정규 앨범을 남긴 채 굵직한 마침표를 찍었던 그룹에서 이언 커티스는 단연 돋보일 수밖에 없었다.

그러나 물론 조이 디비전은 이언 커티스 혼자만의 결과물이 아니다. 전체적인 테마를 그려낸 것이 그의 몫이었다면 이를 구체화하는 과정은 다른 멤버들의 역할이었다. 베이시스트 피터 훅(Peter Hook)과 드러머 스테판 모리스(Stephen Morris)가 던져놓은 묵직한 리듬 라인에, 버나드 섬너(Bernard Sumner)가 곳곳에 배치한 기타 리프와 신디사이저 효과는 작품들 전반의 분위기를 조성하는 매개체이자 동시에 밴드를 부각시키는 또 하나의 중요한 특징으로 자리했다. 이 모든 것이 집약된 결정체는 1979년 6월, < Unknown Pleasures >라는 이름으로 나타났다.

흑백 톤으로 라디오 전파만 새겨 넣은 디자이너 피터 세빌(Peter Saville)의 앨범 커버가 암시하듯 음반은 온전히 음침하고 무거운 공기로 가득 차 있다. 두드러지는 베이스 연주와 몰아치는 비트 전개, 불규칙적으로 흩날리는 음향 효과에 이언 커티스 특유의 목소리가 더해진 「Disorder」는 긴박한 불안감으로 음반의 포문을 여는 싱글. 그 뒤를 잇는 「Day of the lords」와 「Candidate」는 톤과 템포를 한층 다운시키며 전반의 분위기를 더욱 위태로이 한다.

작품의 긴장감은 다섯 번째 곡 「New dawn fades」에서 극대화된다. 스피커 저편에서 멈추지 않고 울리는 하이 햇 심벌과 점점 격앙되어가는 보컬의 진행은 언제 끊어질지 모르는 신경의 끈을 팽팽히 잡아당긴다. 한편 또 다른 중심 트랙인 「She's lost control」은 이언 커티스의 지병이었던 간질로 인한 발작을 묘사한 곡이었다. 벨벳 언더그라운드(The Velvet Underground)를 연상시키는 난해한 미니멀리즘 사운드와 ‘자제력을 잃었다’며 읊조리는 저음의 목소리가 이루는 조합은 그야말로 불안함, 그 자체였다.

업 템포의 펑크 넘버 「Shadowplay」와 「Interzone」을 거치고 나면 6분에 달하는 음침한 콜라주 「I remember nothing」과 마주하게 된다. 신디사이저 사운드와 갖가지 효과음를 적극 사용하며 곡 전체에 스산함을 부여한 트랙으로 음반의 프로듀서 마틴 하넷(Martin Hannett)의 역할이 여기서 극대화되었다. 음향을 원근감이 느껴지는 공간의 영역으로 확대시킨 그의 역량은 앨범 전체의 분위기를 형성하는 데 결정적인 역할을 했고 「I remember nothing」은 가장 가시적인 결과물이었다.

한 편의 흑백 영화를 보는 느낌이다. 채도가 담긴 색채라는 것은 이 작품에 유효하지 않다. 머리 위로는 어두운 구름이 떠다니고, 발밑으로는 검은 물결이 끊임없이 오고 간다. 보편적인 즐거움과 흥겨움을 추구하는 것이 음악이 가진 본래의 목적이자 기능이라 한다면 < Unknown Pleasures > 만큼은 잠시 예외로 두자. 명백히 평범함과는 거리가 있는 작품이니 말이다.

“자살을 생각하는 사람들이 들어야 할 0순위 앨범”이라는 조소 섞인 평도 이해가 가는 부분이다. 음반에는 긴장과 공포, 위협과 트라우마가 끊임없이 횡행한다. 가볍게 다가갈 수 없다. ‘안 좋을 때 들으면 더 안 좋은 노래’가 있다면 이 앨범의 트랙들은 분명 ‘언제 들어도 안 좋은 노래’들이다. 무엇보다도 감정을 훌륭히 포착해냈다. 위태로웠던 이언 커티스의 정신 상태를 중심으로 펼쳐놓은 작품이지만 더 나아가서는 당대의 펑크 세대들이 가진 불안함과 초조함, 이로 인한 공격성들도 모자람 없이 담아냈다. ‘조금 더 복잡하고 우울한’ 펑크, 이 말로는 조이 디비전과 이 앨범을 충분히 설명할 수 없다. 작품을 끊임없이 되짚는 이유는 여기에 있다.

조이 디비전(Joy Division) < Unknown Pleasures > (1979)

보컬 이언 커티스(Ian Curtis)의 죽음이 조이 디비전(Joy Division)의 성공 그 자체를 의미하는 것은 아닐지라도 큰 영향을 끼친 건 분명하다. 23살의 나이에 자살로 생을 마감했던 그 해 1980년 5월, 깊은 절망을 담은 「Love will tear us apart」는 영국 싱글 차트 13위로 올라섰고 이들의 마지막 음반 < Closer >는 앨범 순위에서 6위를 차지했다. 곧이어 밴드의 첫 정규 앨범 < Unknown Pleasures >까지 다시 조명을 받으며 명반 대열에 합류했으니 죽음과 맞바꾼 영예라는 말이 나오는 것도 무리는 아니다.

그러고 보면 이언 커티스는 조이 디비전을 상징하는 아이콘과 같은 인물이었다. 깊은 곳으로 침잠하는 듯 하는 중저음의 목소리와 초점이 없는 눈빛, 심심찮게 일으켰던 발작 증세와 이를 연상시키는 댄스 퍼포먼스는 밴드의 심벌로 나타났고, 작사가로서 써내려간 어두운 문구들은 그룹의 이미지를 직접적으로 주조해냈다.

포스트 펑크의 페르소나, 당대의 표상이라 할 만하다. 펑크 록과 뉴 웨이브의 특성을 모두 내리받은 포스트 펑크 신에서 그는 그 누구보다도 적확한 존재였다. 기교 없이 툭툭 내지르는 창법은 라몬스(Ramones)와 섹스 피스톨즈(Sex Pistols)가 뽑아내는 직선성과도 상통했으며 온몸으로 나타내는 음침한 분위기는 토킹 헤즈(Talking Heads) 식 사운드의 불안함과도 어울렸다. 두 장만의 정규 앨범을 남긴 채 굵직한 마침표를 찍었던 그룹에서 이언 커티스는 단연 돋보일 수밖에 없었다.

그러나 물론 조이 디비전은 이언 커티스 혼자만의 결과물이 아니다. 전체적인 테마를 그려낸 것이 그의 몫이었다면 이를 구체화하는 과정은 다른 멤버들의 역할이었다. 베이시스트 피터 훅(Peter Hook)과 드러머 스테판 모리스(Stephen Morris)가 던져놓은 묵직한 리듬 라인에, 버나드 섬너(Bernard Sumner)가 곳곳에 배치한 기타 리프와 신디사이저 효과는 작품들 전반의 분위기를 조성하는 매개체이자 동시에 밴드를 부각시키는 또 하나의 중요한 특징으로 자리했다. 이 모든 것이 집약된 결정체는 1979년 6월, < Unknown Pleasures >라는 이름으로 나타났다.

|

|

작품의 긴장감은 다섯 번째 곡 「New dawn fades」에서 극대화된다. 스피커 저편에서 멈추지 않고 울리는 하이 햇 심벌과 점점 격앙되어가는 보컬의 진행은 언제 끊어질지 모르는 신경의 끈을 팽팽히 잡아당긴다. 한편 또 다른 중심 트랙인 「She's lost control」은 이언 커티스의 지병이었던 간질로 인한 발작을 묘사한 곡이었다. 벨벳 언더그라운드(The Velvet Underground)를 연상시키는 난해한 미니멀리즘 사운드와 ‘자제력을 잃었다’며 읊조리는 저음의 목소리가 이루는 조합은 그야말로 불안함, 그 자체였다.

업 템포의 펑크 넘버 「Shadowplay」와 「Interzone」을 거치고 나면 6분에 달하는 음침한 콜라주 「I remember nothing」과 마주하게 된다. 신디사이저 사운드와 갖가지 효과음를 적극 사용하며 곡 전체에 스산함을 부여한 트랙으로 음반의 프로듀서 마틴 하넷(Martin Hannett)의 역할이 여기서 극대화되었다. 음향을 원근감이 느껴지는 공간의 영역으로 확대시킨 그의 역량은 앨범 전체의 분위기를 형성하는 데 결정적인 역할을 했고 「I remember nothing」은 가장 가시적인 결과물이었다.

한 편의 흑백 영화를 보는 느낌이다. 채도가 담긴 색채라는 것은 이 작품에 유효하지 않다. 머리 위로는 어두운 구름이 떠다니고, 발밑으로는 검은 물결이 끊임없이 오고 간다. 보편적인 즐거움과 흥겨움을 추구하는 것이 음악이 가진 본래의 목적이자 기능이라 한다면 < Unknown Pleasures > 만큼은 잠시 예외로 두자. 명백히 평범함과는 거리가 있는 작품이니 말이다.

|

|||||||||||||

글 / 이수호 (howard19@naver.com)

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

1개의 댓글

추천 기사

추천 상품

필자

이즘

이즘(www.izm.co.kr)은 음악 평론가 임진모를 주축으로 운영되는 대중음악 웹진이다. 2001년 8월에 오픈한 이래로 매주 가요, 팝, 영화음악에 대한 리뷰를 게재해 오고 있다. 초기에는 한국의 ‘올뮤직가이드’를 목표로 데이터베이스 구축에 힘썼으나 지금은 인터뷰와 리뷰 중심의 웹진에 비중을 두고 있다. 풍부한 자료가 구비된 음악 라이브러리와 필자 개개인의 관점이 살아 있는 비평 사이트를 동시에 추구하고 있다.

![[이다혜 칼럼] 원작으로부터 가장 멀리, 원작에 한없이 가까이](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251110-8236456d.jpg)

초코

2012.11.25