정기현 저 | 스위밍꿀

『초예술 토머슨』이란 개념(이자 책)이 있다. 일본 현대미술가 아카세가와 겐페이가 명명한 것인데, “더 이상 쓸모가 없지만 건축물에, 또는 길바닥에 부착돼 그 환경의 일부로 보존된 구조물이나 그 흔적”을 일컫는다. 설명만 들으면 고개를 갸우뚱하게 되지만 예시를 보면 단박에 이해가 된다. 문도 창문도 없는 벽에 홀로 남은 차양, 아무도 출입하지 못할 높이에 달린 문, 어디로도 연결해주지 않고 같은 자리에서 올라가고 내려가는 것만 가능한 계단. 본래의 목적과 기능은 짐작할 수 없고 도시의 흉물처럼 보이기도 하지만, 어쩌면 평범한 세계에 속하지 못해 차라리 ‘초예술’이 되어버리는 것들.

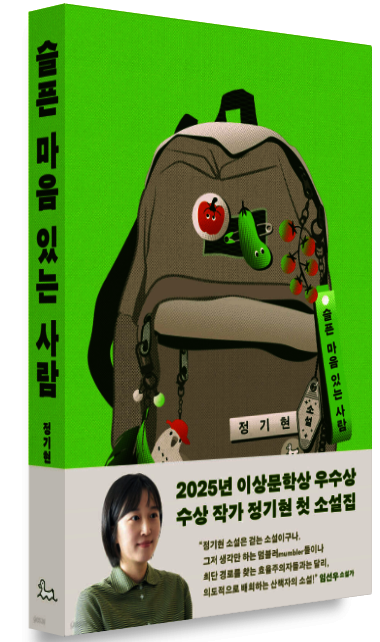

나는 이 책을 정기현 작가가 온라인 서점에 쓴 추천사를 통해 알게 됐다. “복잡한 도시에서 한 가지 이야기를 캐내고, 그 이야기로부터 도시를 좀 더 사랑하게 되는 것, 이것 참 기분 좋은 선순환”이라고 쓴 문장 덕에 이 책이 궁금해졌는데, 그로부터 얼마 지나지 않아 정기현의 첫 소설집 『슬픈 마음 있는 사람』을 읽으면서 슬그머니 웃음이 비어져 나왔다. 작가가 『초예술 토머슨』에 대해 쓴 소개는 실은 자신의 책 『슬픈 마음 있는 사람』에 대한 소개이기도 하기 때문에.

거기에 내 방식의 소개를 좀 더 덧붙여보자면 이렇게 말할 수 있을 것 같다. 걷는 소설. 걸으면서 발견하는 소설. 남겨진 발자국을 추적하는 소설. 그러다 훌쩍, 토끼굴에 빨려 들어간 앨리스처럼 낯선 세계에 이르게 되는 소설. 그 세계의 새로운 법칙을 익히게 되는 소설. 그러곤 다시 현실로 돌아오는 소설. 하지만 이제 세계를 보는 새로운 눈 하나를 얻었기에, 이전과는 조금 달라진 중력으로 걷게 만드는 소설. 마찬가지로 그런 경험을 할 수 있는 건 ‘산책’이기도 하기에, 『슬픈 마음 있는 사람』은 정말 멋진 산책과도 같은 소설이라고 할 수 있겠다.

제각기 다른 시기에 쓰였겠지만 책에 실린 8편의 소설은 기묘한 일관성을 띤다. 그럴 수밖에. 첫 소설집이란 작가의 걷는 방식, 바라보는 방식, 이야기하는 방식을 집약한 책이라서 그렇다. 예컨대, 데뷔작인 「농부의 피」와 올해 이상문학상 수상작인 「슬픈 마음 있는 사람」은 모두 걷다가 마주친 도시의 빈틈에서 이야기를 길어내고, 이를 통해 자기 자신을 새롭게 인식하는 소설이다. 「농부의 피」의 승주는 좁은 골목의 막다른 길에서 비옥한 땅뙈기를 마주친다. 승주는 (남의 땅인) 그곳에 농작물을 경작하다가 자신 안에 흐르는 놀라운 ‘농부의 피’를 깨닫는다. 그런가 하면 「슬픈 마음 있는 사람」의 기은은 동네 산책을 하다가 서울 외곽고속도로를 지탱하는 기둥에서 ‘김병철 들어라’는 낙서를 발견한다. 낙서 앞에 발길을 멈추고, 궁금증을 품고, 그 사연을 타인에게 들려주고 싶어하다, 기은은 자신 안에 비로소 ‘슬픈 마음’이 깃들었음을 깨닫는다.

산책을 하다 보면 종종 ‘문’을 발견하게 되기도 하는데, 그 문은 으레 그렇듯(!) 낯선 세계로 통한다. 『슬픈 마음 있는 사람』 속 인물들은 그런 문을 결코 그냥 지나치지 않는다. 여름방학을 맞아 할머니댁에 간 새미는 할아버지 무덤에서 말하는 멧돼지를 만나 그 등을 타고 무덤 아래 지하 세계로 향한다. (「검은 강에 둥실」) 그런가 하면, 고장난 벽시계 안에 머리를 집어넣었다가 시계 내부와 집의 안팎이 뒤집히는 경험을 하기도 한다. (「마음대로 우는 벽시계」) 집안의 기척에 조금만 예민해져도 우리의 생활 반경 안에 소인(小人)들이 함께 살고 있다는 걸 알아챌 수도 있고 (「발밑의 일」) 평소에는 가지 않던 새로운 출근길을 택하는 것만으로도 그곳의 남다른 바람 덕에 하늘을 활강할 수도 있다. (「바람 부는 날」).

일찍이 리베카 솔닛이 말했듯, “혼자 걷는 사람은 주변 세계와 함께 있으면서도 주변 세계로부터 떨어져 있다.”(『걷기의 인문학』 48쪽) 주변 세계와 함께 있으면서도 주변 세계와 떨어지기, 그건 이야기에만 허용된 특권이고, 길이 아닌 길을 걸어가보는 사람들만 누리는 비밀이다. 물리법칙을 살짝만 벗어나도 세계는 이야기라는 미지로 가득 차 있다. 문도 창문도 없는 벽에 홀로 남은 차양, 아무도 출입하지 못할 높이에 달린 문, 어디로도 연결해주지 않는 계단에서도 누군가는 미지로 향하는 길을 발견한다. 『슬픈 마음 있는 사람』 은 그런 ‘토머스니언(토머슨을 관측하는 사람들)’의 이야기다. “누구나 갈 수 있는 길 대신 자기만의 길을 찾는 거지, 추상적인 경구가 아니라 말 그대로 물리적인 자기만의 길”(166쪽)

책에 실린 여덟 편 중에서도 「빅풋」을 오래 기억하고 싶다. 기은은 중학교 때 친구인 새미의 실종 소식을 듣는다. 테니스 유망주였던 새미는 운동을 그만두고 재활의료기기를 취급하는 회사에 취업했다가 스물 셋이 되는 가을에 실종된다. 키는 162센티였지만 발만큼은 290밀리미터로 무척 컸던 새미. 기은은 새미가 “나는 점점 희미해지고 발에서만 자세하다”고 적은 일기를 읽으면서 “새미는 발이 크니까 발자국을 따라가면 찾을 수도 있지 않았을까” 생각한다. 누구도 예의주시한 적 없던 구멍에서 슬픔을 발견하는 행위. 흔적으로만 남은 것에도 기억의 애씀을 다하는 건 이야기의 소명이기도 하니까, 그런 점에서 이 소설은 산책의 채비랄까, 독자의 마음가짐이랄까, 그런 태도를 가르쳐준다.

“새미의 발자국 흔적과 새미의 습성 같은 것을 바탕으로 은신처에 웅크리고 있는 새미를 발견할 수는 없는 걸까(…) 소설 밖 현실에서는 여간 어려운 일이 아닌걸까?”(34~34쪽)

『슬픈 마음 있는 사람』을 읽는 동안 이다 작가의 『도시 관찰 일기』도 함께 읽었다. 이다 작가가 동네를 돌아다니며 관찰한 이상하고 사랑스러운 도시의 풍경들을 그림으로 옮긴 것이다. 출판사에서는 책 출간을 기념해 SNS에 저마다 마주친 도시 풍경 사진을 타래로 공유하는 이벤트를 열었다. 그 타래글을 구경하는 것이 요 며칠 간 나의 은근한 즐거움이었다. 세상은 정말이지 괴상하고 귀여운 메시지로 가득찬 곳이었다. 그게 재미있다고 생각해서, 가던 길을 멈춰 서고, 폰을 꺼내 사진을 찍고, 조용히 저장하는 사람들. 어쩌면 그들은 모두 『슬픈 마음 있는 사람』의 잠재적 독자가 아닐까?

“엄마 저 사람은 왜 저렇게 두리번거리면서 걸어 다녀?” “어어, 저렇게 걷는 것을 ‘산책’이라고 하는 거야. 다시 집으로 돌아올 때까지 동네 이곳저곳을 살피며 시간을 보내는 거란다.”(「바람 부는 날」)

오늘부터 길에서 골똘한 사람을 마주치거든 그들을 모두 『슬픈 마음 있는 사람』의 잠재적 독자라 여기기로 했다. 괴상하고 슬프고 귀엽고 아름다운 세계를 발견하는 여정에, 이제 당신도 슬쩍 올라탄 것이다. 환영한다. 이건 아주 멋진 산책이 될 게 분명하다.

* AI 학습 데이터 활용 금지

슬픈 마음 있는 사람

출판사 | 스위밍꿀

초예술 토머슨

출판사 | 안그라픽스

한소범(한국일보 기자)

1991년 광주에서 태어났다. 대학에서 국문학과 영상학을 전공했다. 발표된 적 없는 소설과 상영되지 않은 영화를 쓰고 만들었다. 2016년부터 한국일보에서 기자로 일하고 있다.

![[예스24][김이삭 칼럼] 인디밴드 ‘동근생’의 노래로 보는 타이완 문화](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250812-9522a462.jpg)

![[예스24] 단춤 작가의 작업실 - 『감정 사전』](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250811-455d8e60.jpg)

![[예스24][김해인의 만화 절경] 이거 읽고 그려](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250811-1ad97d18.jpg)

![[에디터의 장바구니] 『파도관찰자를 위한 가이드』 『여자에 관하여』 외](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250807-a24e0ec8.jpg)