채널예스 100호를 맞이해, 커버를 장식했던 17인의 작가에게 상상의 우주를 열어준 책을 물었습니다. |

8월에 출간한 연작 소설집 『공룡의 이동 경로』는 내게 ‘친구의 역사’를 돌아보게 하는 책이었다. 소설집에 수록될 소설을 한 편 한 편 쓰면서도 자주 되돌아보았고, 작가의 말을 쓸 때도 그랬구나, 내가 친구에 대한 이야기를 썼구나 하고 되새기곤 했다. 책이 나오고 시간이 좀 더 지나자 시간만큼 더 깊이 그런 생각을 했다. 내가 문학과 친구를 겹쳐두는 일을 좋아하고, 그렇게 살아왔다는 걸. 문학이 문학만이 아니라 친구도 가능하게 했기에 문학을 더욱 사랑할 수 있었다는 것.

혼자 도서관에 파묻혀 책을 읽던 시기에 나는 문학이 방처럼 느껴졌다. 나의 방은 작은 것이 무색할 정도로 텅 비어 있어서(미니멀리즘이었음) 나는 곧잘 길을 잃었다. 아무것도 없으면 길을 잃는다. 텅 빈 방에 읽은 책이 두어 권 정도밖에 없으면 너무 지표가 적어서 내가 서 있는 곳을 말할 수가 없는 것이다. 도서관의 서가처럼 이쪽 벽면은 ‘문학> 국내> 2000년대 이후’, 반대편 벽 절반은 ‘문학> 해외> 영미권’처럼 구획을 나눌 수 있어야 내가 선 자리를 설명할 수 있을 것 같았다. 나는 지금 ‘문학> 국내> 2000년대 이후>작가명 ㅍ’에 서 있어 하는 식으로 말이다. 나는 서둘러 방에 책을 채워 넣고 싶었다.

나는 한 권의 책이 마음에 들면 작가 약력이 적힌 책의 앞날개에서 같은 작가의 다른 책을 찾아 읽고, 출판사 신간 목록이 적힌 책 뒷날개에서 같은 출판사에서 나온 다른 작가의 책을 읽으며 책에서 책으로 건너갔다. 선생님도 친구도 없이 혼자 힘으로 알게 된 작가와 책을 뿌듯해하며, 좋아하는 문장을 따라 적거나 읽은 책을 여러 번 다시 읽으며 지냈다. 어느 정도 방을 채웠을 때, 그 방은 워낙 작아서 조금만 채워져도 채워진 부분이 한눈에 들어와서 만족하기에 좋았다. 그러다가 나는 방문을 열고 나가기로 결심했다. 내 손이 닿지 않는 빈 공간을 채우기 위해.

다음은 그 당시, 나와 다른 삶과 독서를 영위하던 사람들이 모인 자리가 아니었다면 내가 읽지 않았을 책들의 목록이다. 윌리엄 버로스의 『정키』, 잭 케루악의 『길 위에서』, 스콧 피츠제럴드의 『위대한 개츠비』, 엠마뉘엘 카레르의 『적』, 폴 오스터의 『선셋 파크』, 무라카미 하루키의 『반딧불이』. (목록을 보면 다들 알겠지만… 그때 내게 비어 있던 서가는 ‘문학> 해외> 남성’이었다….) 다행히 한때의 우연과 의지로 이 목록은 내 작은 방에 들어왔다. 물론 들어왔을 뿐 이 소설들의 덕목을 내가 엄청나게 잘 이해했느냐는 다른 문제이지만…

돌아가며 읽고 싶은 책을 추천하고, 모두가 한 책을 읽고 모여 이야기를 나누는 모임에서 만난 타인들에게 배운 것은 내가 한 번도 시도해 본 적 없는 독서 방식, 한 번도 참고해 본 적 없는 레퍼런스, 한 번도 그런 이유로 좋아해 본 적 없는 작가 리스트, 소설이라면 이래야 한다는 원칙이나 신념 같은 것도 있었지만 가장 기억에 남는 것은 언제나 그 모든 것이 알아서 뒤엉키고 풀어지는 두 시간 동안의 분위기였다. 독서 모임 시간 외에 교류가 없는 모임 사람들과는 언제나 초반에는 무척 어색했지만(서로 근황도 잘 묻지 않았다….), 늘 그렇듯 시간이 지나면 언덕 위에서 굴린 눈덩이처럼 대화가 알아서 굴러갔다.

눈치를 보다가 누군가 한 명이 “저는,” 하고 입을 열면 모두 그에 귀 기울이는 동시에 각자 마음속으로 자신의 의견을 적어 내려가는 것이 느껴진다. 한 명의 감상이 끝나면 “저도 비슷하게”라고 공감이나 동의를 표하는 사람과, “근데 저는” 하고 소설에 대한 다른 판단을 내리는 사람들이 등장한다. 서로 다른 의견들이 부딪힐 때의 팽팽함, 곤란함, 머쓱함 같은 것들이 버무려지면서도 이야기를 멈추지 못하는 순간이 온다. 내가 이만큼 좋다고 말하고 싶은 소설에 대해 이건 그만큼 좋은 소설이 아니라고 말하는 사람에게 지고 싶지 않은걸… 하고 생각하면서도 한편으로는 그것이 싫지만은 않은….

책 모임을 하던 시기를 떠올리면 대학교 졸업반부터 입사 2년 차까지인 듯하다. 그동안 문학잡지, 문학상 수상 작품집, 국내 문학 단행본, 해외 문학 단행본을 거쳐 그것들을 뒤섞어 읽는 모임까지 한 덕에 내가 그렇게 많은 사람을 만났구나… 싶어 새삼 놀라웠다. 언제나 낯선 사람들의 손이 내게 책을 건넸다고 생각했는데, 반대로 책이 나에게 낯선 사람들의 손을 건네준 것일지도 모른다고, 소설을 쓰기 시작하며 생각했다. 소설은 나에게 친구를 준다. 소설은 나에게 친구도 준다.

그런데 어쩌면 독서 모임에서 알게 된 ‘친구’는 특정한 한 명이 아니라 내가 매주, 격주로 경험한 그 분위기 자체인지도 모른다는 생각도 든다. 한 명 한 명의 구체적인 얼굴보다 책을 좋아하는, 소설을 좋아하는 사람이 모이면 어쩔 수 없이 흥분하게 되는 분위기 같은 것. 그 모임 이전에 나는 아무 데서도 흥분하는 사람이 아니었다. 내 의견을 강하게 밀고 나가는 성격도, 내 의견에 반대하는 의견에 대해 다시 한번 반대하는 사람도 아니었다. 그 모임에서 나는 내가 아는 내가 아니었다. 그저 소설을 읽는 모임이었을 뿐인데, 그런 걸 발견하게 되었다.

그때는 그 순간이 나의 소설이 될 거라고 상상하지 못했다. 언제나 좀 멀리 떨어져야 알게 되는 것들이 있다. 그 나이와 그 시기에만 가능하던 열정적인 모임이 있다는 것, 어디에도 소속되지 못해 자신이 없던 나날 중 유일하게 내가 만든 그 모임에서 얼마나 충분한 소속감을 얻었는지, 다 지나가고 우리는 흩어졌지만 서로 잠깐 기댔던 감각 같은 것 말이다. 그 시기를 되돌아보면 나는 상상 속에서 몇 번이고, 그들의 어깨에 머리를 잠시 기대고 있다. 그런 내가 떠오른다.

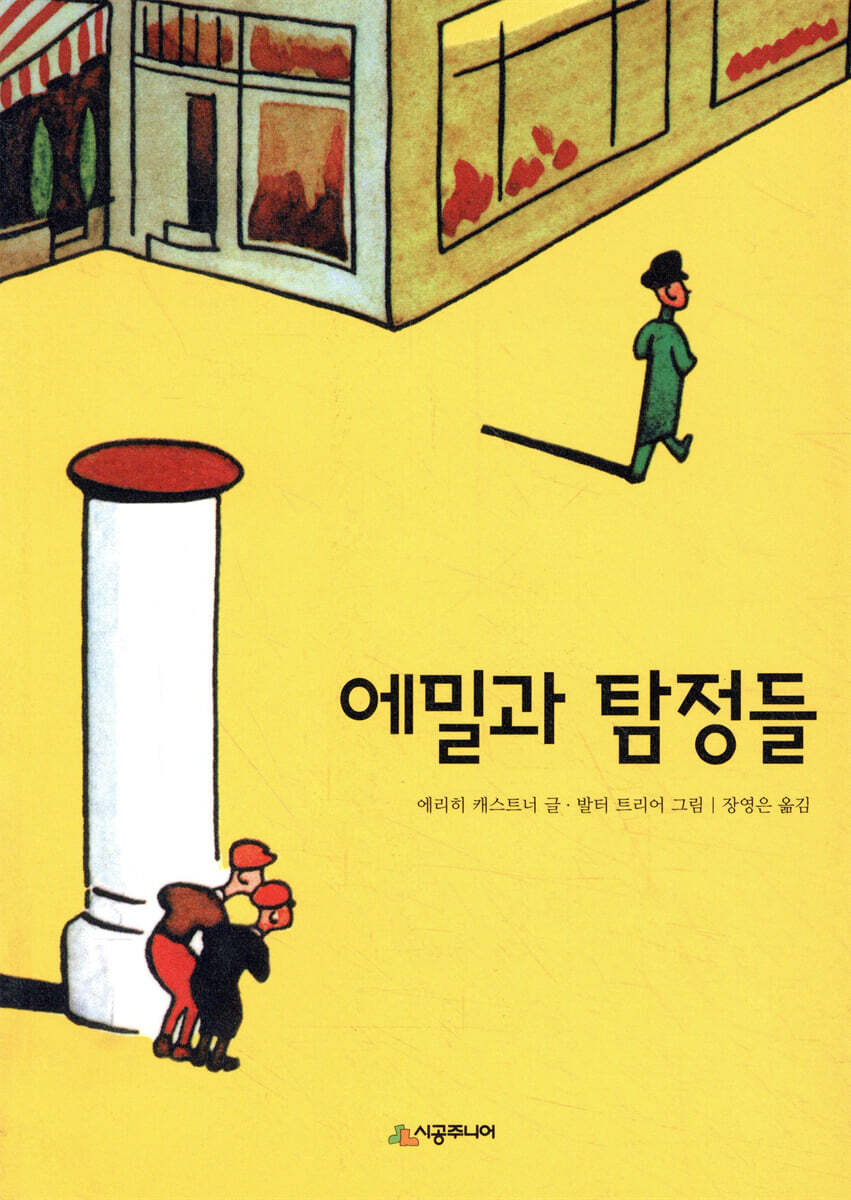

돌이켜보면 무척 어렸을 적부터 ‘친구 사귀기’는 나에게 예기치 못하게 찾아오는 행운처럼 여겨졌다. 자주 읽는 책들의 내용도 그랬다. 어느 날 갑자기 새 친구를 만난다. 새로 사귄 친구는 변함없이 흘러가던 나의 일상을 바꾼다. 어린 나에게 친구의 놀라움, 어느 때고 갑자기 친구를 사귀게 되는 일의 멋짐을 알려준 작가는 에리히 캐스트너다. 그의 책 『에밀과 탐정들』에서 에밀은 외할머니댁으로 향하는 기차에서 엄마가 할머니에게 전달하라는 돈을 도둑질당하지만, 새로 사귄 친구 구스타프 덕에 베를린을 누비며 도둑을 잡기 위한 계획을 세우고 탐정단을 꾸린다. 단숨에 에밀의 친구가 된 어린이 한 명 한 명이 엄청나게 사랑스러운 소설이다.

에리히 캐스트너가 쓴 『로테와 루이제』라는 소설도 있다. 아빠와 사는 루이제, 엄마와 사는 로테가 어느 날 여름 캠프에서 만나게 되는데, 이럴 수가… 루이제와 로테가 똑같이 생긴 것이다. 어떻게 된 일일까…. 두 아이는 처음에는 당혹감에 서로를 경계하지만, 곧 한 이불을 덮고 속살거릴 정도로 친해진다. 이 소설은 어린 내가 줄곧 품고 있던 로망(‘영원한 단짝 친구를 갖고 싶어!’)을 완벽하게, 더할 나위 없는 운명의 단짝을 만난 이야기이자 겁 없는 아이들의 모험기로 그려낸다.

에리히 캐스트너를 읽던 시절부터 나는 가뿐하게 새 친구를 사귀고 그 친구와 함께 어떤 일을 벌이는 이야기가 좋았던 것 같다. 나는 에리히 캐스트너처럼 흥미진진한 ‘대소동!’을 쓰진 못했지만, 언젠가 그런 소설을 쓰고 싶다. 그 소설을 드디어 쓰게 될 때, 제목은 꼭 ‘○○와 ○○’(혹은 ‘○○와 ○○들’)라고 붙여야지. 에리히 캐스트너나 로알드 달 식으로. 『에밀과 탐정들』 『로테와 루이제』 『제임스와 슈퍼 복숭아』 『찰리와 초콜릿 공장』…. 어쩐지 멋진 친구와 그들의 모험이 등장하는 이야기에는 그런 제목이 무척 잘 어울리는 것 같다.

추천기사

김화진

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

김잔듸(516studio)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[100호 특집] 백온유](https://image.yes24.com/images/chyes24/a/a/0/d/aa0dd9af944fffe2ce238fcd0c8f5be5.jpg)

![[100호 특집] 손원평](https://image.yes24.com/images/chyes24/a/d/3/8/ad3805d1972c292bb10970df4f652965.jpg)

![[100호 특집] 오은 “겉으로 드러난 삶 쪽으로” | 예스24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/c/0/4/4/c0444e7f7a6efe6113ad77e95fd36a44.jpg)

![[큐레이션] 사랑을 들려주는 동화](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250708-0e176043.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 함께라서 더 행복한 봄의 한복판에서](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250428-2a252fb9.jpg)

![[추천핑] 국경을 넘는 한국 문학](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250423-ab42d6ee.png)

![[큐레이션] 은유로 이야기하는 동화](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250318-d2ef5b72.jpg)