기후 위기 시대, 도시의 이동을 탐구하는 교통, 철학 연구자 전현우와 도시인의 이동성 문제에 관심이 많은 노년내과 의사 정희원의 크로스 에세이. 매주 금요일 연재됩니다. |

언스플래쉬

언스플래쉬

한여름이다. 조금만 걸어도 땀이 줄줄 흐르는 삼복더위. 에어컨이나 쐬면서 열차 안에 머물러 있고 싶은 마음이 굴뚝같다. 하지만 결국 차에서는 누구든 내려야 한다. 문이 열리면 후끈한 공기가 곧바로 우리 몸을 삼키겠지만, 결국 내려서 목적지까지 뚜벅뚜벅 걸어가야 한다.

걷기는 모든 이동의 전제다. 건물 안에서 차를 타고 달릴 수야 없지 않은가? "3보 이상 승차"라는 농담도 있지만, 집에서 자다가 화장실에 갈 때도 결국 3보보다는 많이 걸어야 한다.

잠깐 예스24에 '걷기'로 검색을 해 보면 나오는 국내 도서만 해도 335권이다. 걷기 책만 다루는 도서관이 있어도 이상하지 않다. 주제도 다양하다. '건강 취미' 분류에만 걷기를 언급하는 책이 195권 속해 있다. 그만큼 모두에게 걷기는 관심을 끄는 일이다.

걷기는 우리의 언어 속에서도 중요한 역할을 한다. '걸음마' 보다 시작을 나타내는 데 좋은 말은 드물다. '발맞춰 걷기'는 완전히 다르게 살아오던 사람들이 만나 서로 리듬을 맞추려면 제일 먼저 해야 할 일이 뭔지 보여준다. 정희원이 언급했듯, 우리 인생의 끝에는 걷기 역량이 줄어 채 400m도 걷지 못하는 상황이 기다리고 있기도 하다.

인문학과 교통 공학

그런데 이 걷기보다 대접이 하늘과 땅 차이인 경우는 드물 것이다. 걷기가 해방적 힘을 가진 활동이라고 찬미하는 사람들이 한쪽의 극단에 있다. '소요학파'의 태두 아리스토텔레스부터 수많은 철학자들은 걷기가 인간의 몸을 강건하게 만들고 마음을 맑게 정화한다고 이야기한다. 『걸을 수 없는 도시, 걸어야 하는 사람』과 같이 공학자들이 쓴 책도 걷기에 대한 철학자들의 일화로 이야기를 시작하는 것은 우연이 아니다. 정희원처럼 누적되어가는 의학적 증거를 언급하든, 아니면 레베카 솔닛처럼 걷기가 가진 저항의 의미를 이야기하든 걷기에 대한 이런 태도를 '인문학의 걷기'라고 부르기로 하자.

또 다른 한쪽에는 걷기란 잔여물에 불과하다고 보는 사람들이 있다. 교통 공학자뿐만 아니라 많은 일상인 역시 비슷한 관점으로 걷기를 대한다. 정류장까지, 주차장까지 걷는 마찰 시간 동안은 원하는 이동을 하고 있는 상태가 아니라는 것이다. 동력 수단의 앞뒤로 남아 있는 잔여물, 어쩔 수 없이 밟아야 하는 '3보' 말이다. 걷기에 대한 이런 태도를 '교통 공학의 걷기'라고 부르기로 하자.

계단 앞에서

현실에서 우리는 두 태도를 오간다. 하루를 마무리하는 가벼운 산책을 할 때, 휴가를 보내기 위해 산이나 바닷가를 찾을 때, 명동 같은 도심을 지날 때, 아니면 시위에 참여할 때 우리는 걷는다. 한편 우리는 걷지 않는다. 인천에서 서울로 갈 때, 대전이나 광주에서 서울로 갈 일이 있을 때, 서울의 끝에서 끝으로 움직일 때...

무엇이 우리의 움직임을 다르게 만들까? 500m~1km가 철의 장벽 같다. 도시 철도 역, 버스의 정류장 간의 거리이자 역세권의 범위. '15분 도시'라는 유행어도 이 정도 거리에 기반을 둔다. 이 거리를 사람들은 걷기에 멀다고 평가한다.

높이 또한 문제다. 우리 모두를 속박하는 중력이 우리 모두에게 던지는 문제. 이 문제를 극복하는 답은 크게 두 가지다. 계단, 그리고 승강기. 나를 끊임없이 시험에 들게 하는 선택지.

나는 계단을 올라가는 걸 선호한다. 열차를 한 번 탈 때마다 10m씩, 그리고 연구실 건물이나 다른 일터에 도달해서 15~30m씩. 이렇게 쌓이다 보면 하루에 극복하는 고도가 100m 가까이 된다. 이거면 동네 뒷산 절반 정도는 된다. 체력을 유지하는 데는 도움이 되는 양이다.

하지만 시험 앞에서 굴복하는 날도 많다. 집에 들어갈 때는 결국 엘리베이터를 탄다. 호텔이나 고층 빌딩에 방문할 때도 그렇다. 허벅지에 힘이 걸리기 직전까지 망설일 때도 있고, 일행이 대부분 자연스레 엘리베이터를 타는 만큼 묻어가는 날도 많다.

왜 이렇게 될까? 결국 중력이 던지는 시험에 대한 답이 하나로 정해진 건물들이 점점 늘어나기 때문일 것이다. 승강장 접근로에 에스컬레이터만 있는 역이 점점 늘어나고 있다. 엘리베이터가 접근로의 기본이 되는 건물을 보면, 근육을 쓰기보다는 그냥 모터에 몸을 맡기라고 권고하는 것 같다. 교통 공학의 걷기가 더 강력한 영향력을 가지고 있게 된 상황.

이런 변화는 우리가 사는 거대 도시가 점점 깊어지고 높아진 후과다. 나는 『납치된 도시에서 길찾기』에서 자동차가 교통 공학의 걷기를 도시 전역으로 퍼뜨린 보행자 납치범이라는 주장을 했지만, 자동차만 문제는 아니다. 철도 역시 이런 변화에 기여한다. 지하철 노선을 추가할수록 새 노선의 역은 더 깊이 지어야 한다. 이렇게 해서 더 많은 사람들이 도심에 몰리면 그만큼 공간을 효과적으로 활용하기 위해 더 높은 건물들이 경쟁적으로 들어서게 된다. 극복할 높이가 커질수록 승강기는 더 매력적인 선택이 된다. 가령 지하 수십 미터에 들어설 GTX, 신안산선 일부 역사의 경우 에스컬레이터도 아니고 엘리베이터로 주 동선을 짤 예정이다.

2023년 7월의 걷기

결국 교통 공학의 걷기가 우리 주변을 점점 더 폭넓게 점령하고 있다. 도시와 건물, 즉 건조 환경이 오늘의 사람들이 인체를 왜소하게 여기게 될 정도의 규모에 도달했기 때문이다.

그렇지만 여기서 인문학의 걷기를 회복하자고 외칠 수만은 없다. 인체가 왜소하지 않았던 적은 없다. 자연 그대로의 산과 강에 노출된 인체는 늘 위태롭다. 21세기의 기후 변화를 기후 위기라고까지 부르는 이유 역시 환경의 변화 앞에서 인체가 왜소하기 때문이다. 인간이 쾌적하다고 느끼는 범위는 섭씨 20~25도 수준 아니던가? 쉽게 더워하고 쉽게 추워하며 쉽게 지치는 인체를 열과 추위로부터 보호하는 것은 근본 과제이다.

우리는 도시에서 보호 받는다. 여름의 폭염과 겨울의 삭풍, 작열하는 직사광선과 폭우를 피할 수 있는 것은 건물 덕이다. 이런 조건에서 우리 모두는 걸을 수 있다. 동력 수단은 건물 사이를, 도시 사이를 잇는다. 덕분에 산과 바다는 물론 대류권 계면과 같은 한계 조건도 돌파할 수 있다. 교통 공학은 그 과제를 더 잘 해내기 위해 발전했을 따름이다. 그러나 이 발전은 오히려 걷기를 도시의 구석으로 몰아내고 있다.

이중의 문제가 거대 도시 속에서 걷는 사람들을 괴롭힌다. 인체는 산과 강 앞에서 왜소해질 뿐만 아니라 건물과 차량 사이에서도 왜소해진다. 사람들이 스스로를 왜소하지 않도록 느끼는 균형점은 너무나 멀게만 느껴진다. 도시 개발 사업자든, 교통 시설을 계획하는 당국이든, 이들을 모두 조율해야 하는 정치든, 사람들이 스스로를 왜소하게 느끼게 만드는 데서 오히려 이익을 얻으려는 데 주저하지 않는 듯하다.

다시 나는 더위를 뚫고 역두의 계단 앞에 선다. 중력과 땡볕 아래에서 인문학의 걷기는 사치스러운 소리처럼 들린다. 모터에 몸을 맡기고 교통 공학의 걷기를 인정할까 하는 생각도 들지만... 결국, 터덜거리면서 계단으로 발걸음을 돌린다. 이 한 걸음이 우리 시대의 모두를 압박하는 왜소감을 넘는 시작점이기를 바라면서.

추천기사

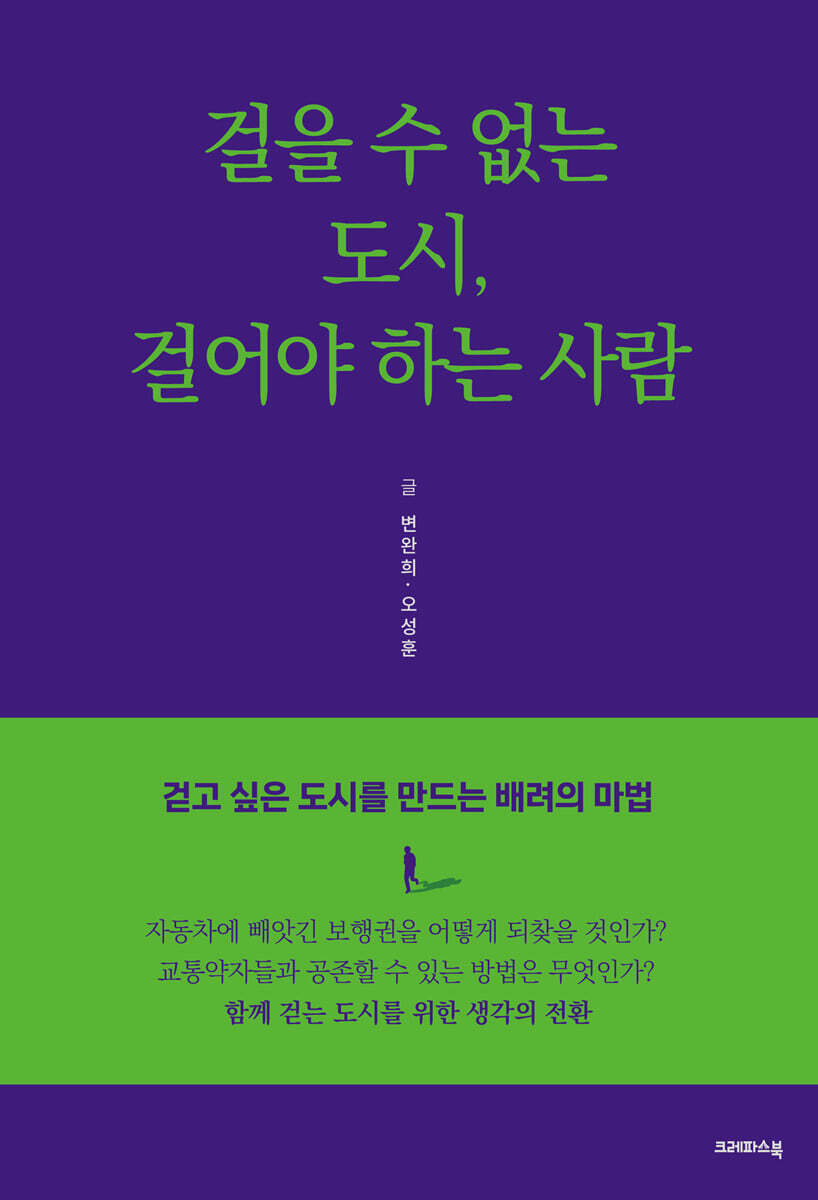

걸을 수 없는 도시, 걸어야 하는 사람

출판사 | 크레파스북

납치된 도시에서 길찾기

출판사 | 민음사

납치된 도시에서 길찾기

출판사 | 민음사

걸을 수 없는 도시, 걸어야 하는 사람

출판사 | 크레파스북

전현우(교통, 철학 연구자)

서강대학교에서 분석철학을 공부하고, 동 대학원에서 자연종을 주제로 석사 학위를 받았다. 교통, 철학 연구자. 과학 철학을 연구하던 중, 대규모 자원과 에너지를 소모하면서도 사람들을 매일같이 끌어들이는 교통 시스템의 마력 덕에 본격적으로 교통을 탐구하기 시작했다. 현재 서울시립대학교 자연과학연구소에서 교통에 대한 관심을 더 발전시키고 있다.

![[전현우X정희원 칼럼] 철도와 효율의 의미 | 예스24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/c/a/2/e/ca2ee5e25b1f58b2e68226765b6346c6.jpg)

![[전현우X정희원 칼럼] 결핍에서 찾는 희망, 거대 도시와 철도 | 예스24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/8/0/7/5/80756660a0e66b30764d8f5a97d3c00a.jpg)

![[전현우X정희원 칼럼] 운전면허 없는 남자 | 예스24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/e/6/e/9/e6e908bac5809d36a175bb1bdbcc8e70.jpg)

![[리뷰] 희곡을 읽는 일](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250903-3045c35e.jpg)

![[에디터의 장바구니] 『나의 오타쿠 삶』 『우리는 내륙으로 질주한다』 외](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250826-a0d12f61.jpg)

![[리뷰] 다시 중첩되고 또 멀어지는, 몸들의 이야기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250814-423bae4d.jpg)

![[정보라 칼럼] 안드레이 플라토노프 소설에 드리운 슬픔](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250814-aa27c208.jpg)

![[큐레이션] 은유로 이야기하는 동화](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250318-d2ef5b72.jpg)