고명재 시인이 매달 마음 깊이 사랑하는 시를 전합니다. 시인의 사려 깊은 시선을 통해, 환한 사랑의 세계를 만나 보세요. |

언스플래쉬

언스플래쉬

눈이 부시게 푸르른 날은

그리운 사람을 그리워 하자

_서정주, 「눈이 부시게 푸르른 날은」 중에서

참 이상한 말이다. 눈이 부시게 푸르른 날, 그런 날엔 "그리운 사람을 그리워 하자"니. 이 푸름은 신록의 푸름을 말하는 걸까. 아니면 광활하게 펼쳐진 하늘을 뜻하는 걸까. 게다가 "그리워 하자"라니. 청유형이라니. 왜 맑고 푸른 날, 그리움의 최대치를 말하는 걸까. 그 어떤 인과도 과감히 뛰어넘는다. 그 어떤 이유도 바탕도 설명하지 않는다. 모른 채로 우리는 납득부터 한다. "눈이 부시게 푸르른 날은" 그럴 수밖에. "그리운 사람을 그리워"하는 수밖에.

때때로 마음이 텅 비어버려서 가슴팍에 구멍이 뚫릴 때가 있다. 사랑하는 사람을 보내고 아주 멀쩡히, 성실하게 잘 살아가는 자신을 보거나. 타인을 위해 온갖 위로의 말을 건네고 집에 와서 훌쩍이며 코를 닦거나. 그런 날엔 괜히 시집을 펼쳐서 본다. 읽지 않아도 우선, 눈으로 본다. 보고 있으면 가슴에 오는 게 있다. 그 '먼저 오는 것'에 시의 심장이 있다.

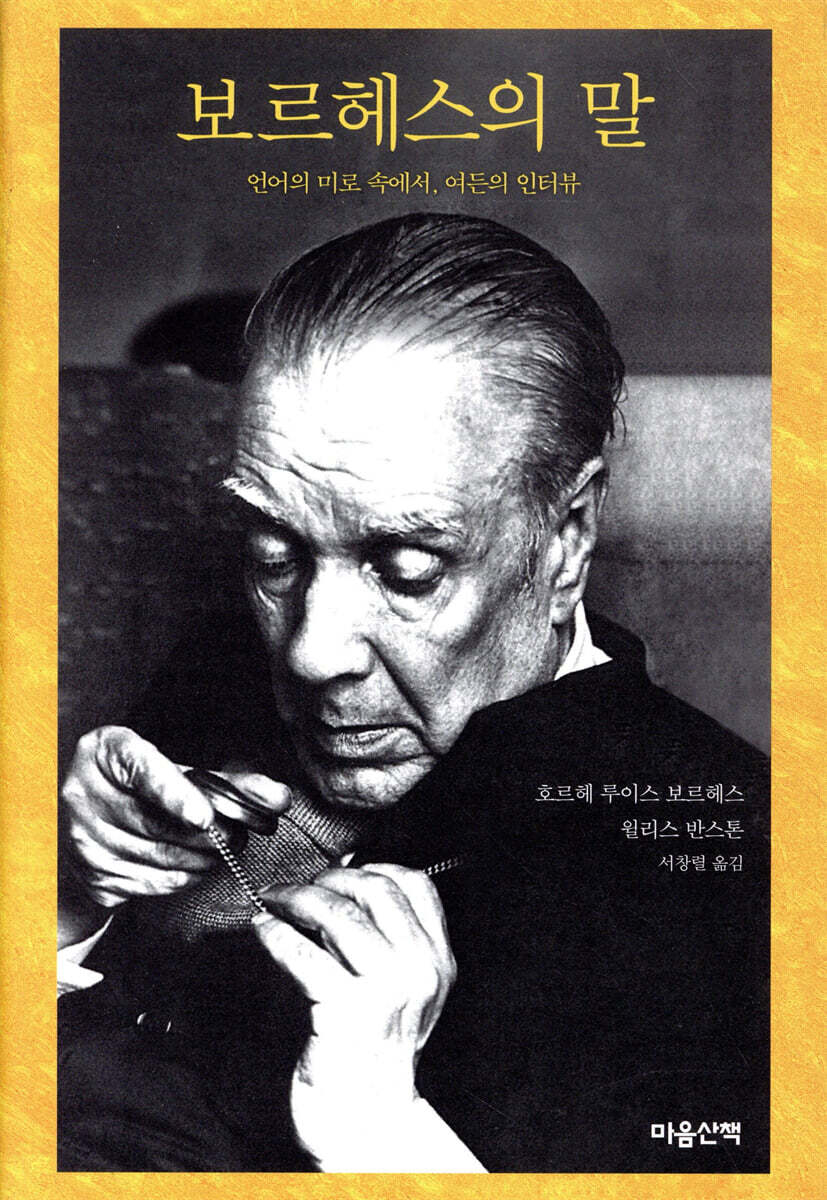

'읽지 않고 보기만 해도 의미가 되는 것' 그런 것들은 대체로 '사랑의 대상'인 경우가 많다. 연인의 얼굴이나 친한 길고양이의 엉덩이 같은 것. 그런 것은 읽지 않아도 의미를 준다. 시도 그렇다. 이를테면 바람처럼 부는 것. 시는 어쩌면 밥이고 봄이고 적설량이다. 시를 어떻게 읽어야 하나요? 라는 질문을 받을 때마다 나는 보르헤스의 이 말을 들려주고는 한다.

"'주장은 아무도 납득시키지 못한다.'

월트 휘트먼도 주장은 별 소용이 없다고 생각했어요.

우리는 주장이 아니라 밤공기에 의해서, 바람에 의해서,

별을 바라보는 것에 의해서 납득하게 되는 것이겠죠."

_호르헤 루이스 보르헤스, 윌리스 반스톤, 서창렬 옮김

『보르헤스의 말』, 마음산책, 2015, 304~305쪽

그러니까 시는, '이해가 이루어지기 이전'에 어떤 힘으로 우리에게 작용부터 한다. 불어오는 바람에는 의미가 없다. 그러나 그것이 우리의 영혼을 씻겨준다는 행복감을 우리는 충분히 느낀다.

저 파란 하늘 속 물결 소리 들리는 곳에

뭔가 엄청난 물건을

내가 빠뜨리고 온 것 같다

투명한 과거의 전철역

유실물센터 앞에서

나는 더욱 슬펐다

_다니카와 슌타로, 요시카와 나기 옮김, 『사과에 대한 고집』, 「슬픔」 전문, 비채, 2015

단 한 줄도 제대로 이해하지 못 한 채, 이것이 내 안에도 있다는 사실을 깨닫게 되는 것. 시는 그런 이상한 작용이 아닐까. 도착부터 하고 이제 시작되는 것. 슌타로의 시는 바로 그렇게 곧장 '어떤 슬픔'부터 우리에게 준다. 처음 이 시를 읽었을 때 속수무책이었다. 멍하니 책에서 눈을 떼고 하늘을 봤다. 하늘이니 물결 소리니 엄청난 물건이니... 무엇 하나 제대로 이해 못한 채, 이 시 속에 귀하고 중요한 게 있다는 걸 느낄 수 있었다. '파란 하늘'을 보면 정말 그런 게 온다. 숙명이랄까. 텅 빈 슬픔이라고 할까. 정돈될 수 없는 어떤 슬픔이 있어서, 거기에는 잃은 것과 앞으로 잃을 것, 그리고 그걸 견뎌야만 하는 '내가' 함께 있다. '투명한 과거의 전철역', 그것도 '유실물센터 앞'에서 황망하게 서 있는 사람의 마음. 우리는 시를 보고 뒤늦게 깨닫는다. 이런 마음이 내게도 이미 있었구나. 그렇게 '뭔가 엄청난' 걸 잃어버리고도, 그런 줄도 모른 채 나는 살아왔구나. 하지만 이렇게 시를 읽고도 나는 여전히 이 시의 각 행이 제대로 이해가 되지 않는다.(이해하지 않고 그저 사랑할 뿐)

"아빠, 나 왔어!"

봉안당에 들어설 때면 최대한 명랑하게 인사한다. 그날 밤 꿈에 아빠가 나왔다.

"은아, 오늘은 아빠가 왔다."

최대한이 터질 때 비어져 나오는 것이 있었다. 가마득한 그날을 향해 전속력으로 범람하는 명랑.

_오은, 『없음의 대명사』, 「그곳」 전문, 문학과 지성사, 2023

그러니까 시는 우선 주어지는 것. 목숨처럼, 가족처럼, 영혼과 신체처럼, 주어지고 함께 길을 찾아가는 것. 함께 사는 것. 함께 잃는 것. 함께 겪는 것. 언어를 통해 마음의 물길에 합류하는 것. 그제 오후엔 오은의 시집 『없음의 대명사』를 펼치다가 이 시를 읽고 바로 덮어버렸다. 시집의 첫 시인데 목소리가 너무 또렷하게 살아있어서 그걸 읽는 순간 대충 읽고 싶지 않다는 생각이 들었다. 그리고 이 시를 서른 번쯤 거듭 읽었다. 이 시 속엔 아주 묘한 구절들이 있다. 이를테면 "최대한이 터질 때 비어져 나오는 것"이라는 말은, 머리로는 이해가 되지 않는다. 하지만 우리는 여기서 어떤 진실을 느낀다. 그러니까 이 말들이, 어떤 사람이 전부를 걸고 말하는 최선이란 것. "가마득한 그날"이 언제인지. "전속력으로 범람하는 명랑"이란 게 어떤 것인지. 알지 못한 채 우리는 알아차린다. 사랑과 시는 모른 채로 해내는 일이다.

'파악(把握)'이란 말은 손으로 꽉 쥔다는 뜻이다. 내 손에 대상을 꽉 움켜쥐는 방식으로 무언가를 이해하는 방법이 있다. 그러나 '시의 이해'는 그런 게 아니다. 손을 풀고 펼쳐야 바람을 느낄 수 있다. 세수를 하려면 주먹을 풀어야 한다. 연인에 대해 이론적으로 잘 알기 때문에 우리가 그를 사랑하는 것은 아니다. 그렇게 음악과 마음은 쥘 수 없는 것. 파악하지 않은 채로 마주하는 것. 그러니까 시는 우선 도착하는 것. 도착한 후 늦게 절로 펼쳐지는 꽃.

시차를 가지고 피어나는 꽃들을 본다. '제주에는 벌써 꽃이 시작했습니다.' 이런 말을 뉴스에서 들을 때가 있다. 이미 왔네. 이미 펼쳐지고 있구나. 그리고 그 말이 향기로 색채로 몸을 물들여, 머리까지 닿을 거라는 예감 속에서 우리는 시집을 펼치고 자리에 앉는다. 그러면 꼭 다시 피는 말들이 있다. 오늘은 "오늘은 아빠가 왔다"라는 말이 다시 보였다. 결코 우리만 남겨지거나 버려진 채로 보고 싶어 하는 게 아니라는 것을 깨닫게 되었다. "전속력으로 범람하는" 그런 마음은 "은"과 "아빠" 둘 다에게 일어나고 있었다. 그래서 이 시는 '최상급 표현'으로 이루어져 있다. '최대한'과 '전속력'이라는 어떤 안간힘. 이 시의 주인공들은 그렇게 최선을 다한다.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

고명재(시인)

2020년 조선일보 신춘문예를 통해 등단했다. 첫 시집 『우리가 키스할 때 눈을 감는 건』과 첫 산문집 『너무 보고플 땐 눈이 온다』를 출간했다.

![[심윤경의 할 수 있다 할 수 없다] 터닝 포인트 | YES24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/3/5/e/2/35e2c9cc1e10aa7dcb2d627808cabd26.jpg)

![[조예은의 반짝이는 진열장] 귀여운 게 좋아 | YES24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/1/6/f/b/16fb54f20c860e81ec6f33c297f7f67e.jpg)

![[황유원의 혼자서 추는 춤] 번역가는 근로자입니까? | YES24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/9/c/d/7/9cd7a7d1d515c8049305631ff9bfea96.jpg)

![[인터뷰] 이병률 “저는 돌아오기의 달인인 것 같아요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251111-3048a535.jpg)

![[리뷰] 고전의 미덕은 재미 아니겠는가?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251021-b0cac426.jpg)

![[리뷰] 당신의 마음은 무엇으로 움직입니까](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250807-6a50262d.jpg)

![[큐레이션] 여름 기억 레시피](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250729-cc89be0e.jpg)

호랑

2023.08.02

작가님의 말들도 좋고, 소개해주시는 시도 좋아서 한 달이 너무 길게 느껴질 것 같아요