앞으로 다가올 일은 전혀 알지 못한 채, 나는 그녀와 나란히 앉아 테일러 스위프트의 노래를 들었다. 목으로 넘어가는 물의 차디찬 느낌을 만끽하면서, 몸에 스며든 송진 냄새를 맡으면서 해가 저무는 걸 구경했다. 노래가 계속 울려퍼지고 있었다. 나는 네가 이끌어줄 사람이 아니야. 나는 공주가 아니고, 이건 동화도 아니란다. 나는 너의 화이트 호스가 필요 없단다.

강화길 소설가의 『화이트 호스』 속의 한 구절이었습니다.

<인터뷰 – 강화길 소설가 편>

오늘 모신 분은 ‘한국 여성 스릴러’를 개척했다는 평을 받는 소설가입니다. 정형화 되지 않은 여성 인물과 그들을 둘러싸고 있는 일상의 미묘한 기류들, 그 속에 감춰져 있는 폭력과 억압을 그려내시는 분이죠. 강화길 소설가님입니다.

김하나 : 제가 『괜찮은 사람』과 『화이트 호스』와, 또 다른 엔솔로지에 실린 작가님의 단편들을 읽으면서 그런 생각을 했어요. 일을 잘해서 밥값을 해야 된다는 강박을 갖고 있는 사람, 열심히 해서 보상을 받아야 겠다고 생각하는 마음을 잘 떨치지 못하는 사람, 그런 캐릭터들이 작품에 계속 나오는데 어느 정도는 작가님과 닮은 부분이 있다고 생각하시나요?

강화길 : 그렇죠, 그런 부분이 있죠. 저나, 초록이 동색이라고, 제 친구들이 다...(웃음) 제 역할을 잘하지 못하면 자책감을 많이 느끼는 이야기를 어렸을 때부터 많이 해왔던 것 같고. 그런데 그런 걸 의식하고 살지는 않았던 것 같아요. 제가 소설을 쓰고 나면 인물에 대한 질문을 받게 되잖아요. 어느 순간부터 인물의 어떤 성격적인 측면이 나의 어떤 부분들을 집어내는 것 같은 느낌을 받게 되더라고요. 그래서 나의 어떤 부분일 수도 있겠다 그런 생각을... 방금도 하게 되었네요(웃음).

김하나 : 미스터리 스릴러의 팬이라고 알려져 있습니다. 어렸을 때부터 그러셨나요?

강화길 : 미스터리 스릴러류를 정말 정말 좋아하시는 분들에 비하면 사실 별 게 아닐 것 같다는 생각이 들어서...

김하나 : 사실 우리나라에는 ‘너 이건 읽어봤어?’, ‘저건 읽어봤어?’ 이렇게 나오는 사람들이 많아서 아무도 그들을 이길 수가 없어요. 읽어봤다고 하면 또 희한한 걸 읽고 와서 들이대기 때문에.

강화길 : (웃음) 이것도 어떻게 이야기가 이렇게 된 거냐 하면 ‘저는 원래 미스터리를 어렸을 때부터 좋아했어요, 스릴러 좋아했어요’ 이랬는데 어느 순간 시간이 지나고 나니까 ‘강화길은 미스터리 스릴러 애호가다, 엄청난 팬이다’ 이렇게 변해있더라고요(웃음). 틀린 말은 아니지만... 좋아하죠. 좋아했고. 보통 많은 분들이 추리소설로 입문하시잖아요. 셜록홈즈 시리즈로. 그 다음에 아가사 크리스티 시리즈로 가고, 추리소설의 그 역사를 밟아가면서 쭉 가고, 저도 보통 분들이 많이 좋아하시는 레이먼드 챈들러나 데니스 루헤인이나 이런 작가들 많이 좋아하고 지금도 작품이 나오면 호기심을 조금 더 갖기는 해요.

김하나 : 『괜찮은 사람』의 첫 단편인 「호수」 같은 걸 읽어 봐도 그 호숫가의 느낌, 근처에 갔을 때 살결이 조금 축축해지는 것 같고 바다와는 다른 호수의 미묘한 냄새 같은 것, 그리고 습도가 높고, 그런 느낌 같은 게 ‘이런 공간을 설정하는 건 어떻게 떠오르는 걸까’ 싶었어요. 저는 소설가들이 공간을 상정하는 게 너무 신기하게 느껴지거든요. 「호수」에 대해서 여쭤볼게요. ‘어떤 소설을 써야겠어, 그런데 여기는 호숫가가 좋겠어’ 이런 건 자연스럽게 떠오르나요?

강화길 : 그 소설은 그랬던 것 같아요. 그냥 처음에 그 인물이 어쩔 수 없이 그 남자와 함께...

김하나 : 키가 190이 넘는 남자와 함께.

강화길 : 네. 타의 반 자의 반으로 가게 될 때 평소 낮에 보면 매우 익숙하고 어릴 때 추억이 있는 곳이지만 그렇게 낯선 사람과 가게 되면 굉장히 위협적인, 일상이 뒤집혀서 다르게 느껴질 수 있는 공간을 찾았는데. 제가 전주 출신인데, 저희 할머니가 살고 계신 곳이 순창인데, 전주에서 순창으로 가는 길에 저수지가 있어요. 거기 되게 큰 휴게소가 있었는데 중간에 쉬었다 가는 데죠. 그걸 거의 반평생 봐오다시피 한 거잖아요. (저수지가) 낮에 보면 굉장히 반짝반짝 빛나고 밤에 보면 어둡고, 어둡다 보면 냄새를 더 많이 느끼게 되죠. 그런 이미지가 저한테 각인된 게 있었던 것 같아요. 그래서 이 소설을 쓸 때는 동네에 있는 저수지, 호수, 이런 걸로 설정하면 좋겠다는 생각이 바로 떠오르기는 했었죠.

김하나 : 그런 말씀도 많이 들으시죠? 강화길 작가 책을 읽고 나면 이야기 속에서 다뤘던 공간의 이미지가 떨쳐지지가 않게, 너무 강렬하게 탁 들어오는 게 있어요. 이런 느낌은 내가 알 것도 같고, 내가 확실히 아는 공간은 아니지만 이런 느낌 알 것 같다, 그런데 내가 언어로 한 번도 표현해본 적도 없는 건데 눈앞에 펼쳐 보여주는 것 같은 느낌. 그게 읽으면서 참 신기했어요. 그렇게 길지 않은 소설인데 공간들이 팝업북처럼 일어나는 거죠. 그 중에 아주 인상적이었던 곳이 초록색 기와가 있는 붉은 벽돌집이 계속 반복해서 등장하는 경향이 있습니다. 혹시 모델이 있나요?

강화길 : 특정 모델이 있다기보다는, 제가 그런 근대식 건물들에 개인적으로 관심이 많기는 한데, 이렇게 말하다 보니까 모델이 있는 것 같네요. 제가 나온 고등학교가 식민지 시기에 지어진 고등학교였어요. 진짜로 붉은 벽돌로 지어진 건물이었고 정말 옛날 건물이었죠. 그 건물의 형상은 제가 아직 출간되지 않은 다른 소설에서 구체적으로 묘사를 하기도 했어요. 3년간 그 학교를 다닌 거잖아요. 그 학교가 가지고 있는 붉은 벽돌의 이미지가 저한테 조금 선명하게 남아있고. 역시 고향이 전주이다 보니까 전주에 있는 한옥 마을의 이미지나 이런 게, 저는 사실 되게 특별하다고 생각해본 적은 없는데, 그게 저한테는 이런 소설의 공간들을 구현하는 데 매우 자연스럽게 녹아들어가는 경험의 일부였다는 걸 쓰면서 조금 알게 된 것 같아요.

김하나 : 『화이트 호스』의 「가원佳園」 같은 경우는 그런 한옥 이미지 같은 게 영향을 미쳤을 수 있겠네요?

강화길 : 네, 그럴 수 있죠. 그런 적산가옥이랄지 낮은 건물들.

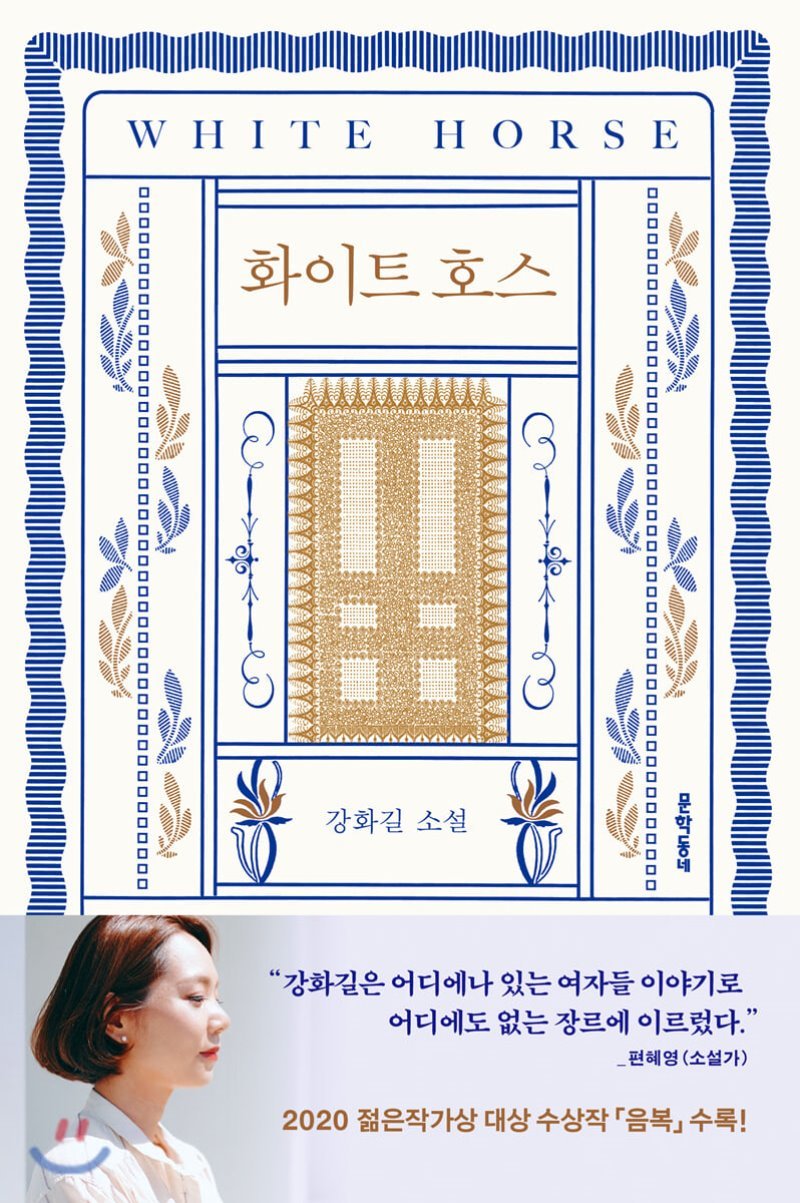

김하나 : 『화이트 호스』의 표지에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 『괜찮은 사람』과는 너무 다른 책 같아요. 그런데 표지가 아주 인상적이에요. 그리고 제가 소설을 읽었을 때 느껴지는, 고딕 스릴러라는 말의 느낌과도 표지가 많이 닿아있는 것 같아요. 예쁘기도 하고. 만족하시나요?

강화길 : 너무 만족하죠. 저희 편집자님이랑 이야기도 되게 많이 했고. 두 책 다 같은 편집자님하고 작업을 했거든요. 저를 정말 잘 이해해주시는 편집자님이신데. 사실 첫 책을 낼 때만 해도 저는 거의 주목을 받지 못하는 작가였고, 사실 책이 나오고 나서 「호수」로 ‘젊은작가상’을 받은 거였어요. 그러니까 책이 막 나왔을 때는, 물론 꾸준히 활동은 했지만 ‘내가 두 번째 책을 낼 수 있을까, 앞으로 계속 활동을 할 수 있을까?’에 있어서는 그렇게 자신감을 갖기가 쉬운 단계는 아니었다고 생각해요. 물론 상대적인 걸 수도 있겠지만 그때는 그런 감정들이 조금 컸거든요.

김하나 : 저를 포함해서 보통의 독자들은, 자기 책도 나온 소설가라면 대단한 건데 그 이후에 의뢰가 없다거나 ‘내가 소설가가 맞나?’라고 생각하는 기간이 있다는 게, 늘 들을 때마다 ‘아, 그렇구나’ 하는 생각이 들어요.

강화길 : 그런데 그건 지금도 그래요. 매번 사실 ‘내가 계속 글을 쓸 수 있을까? 내가 소설을 계속 쓸 수 있을까? 외부적인 이유든 내부적인 이유든 어떤 이유를 이겨내고 계속 글을 쓸 수 있을까?’ 이런 고민은 지금도 계속 하고 있는데, 그때는... ‘주목을 받고 안 받고는 작가가 그렇게 중요하게 생각할 건 아니지’라고 말할 수도 있겠지만, 어떤 현실적인 여건이나 부분에서는 불안감을 굉장히 증폭시키는 하나의 요인이라고 말할 수도 있다고 보거든요.

김하나 : 당연하죠, 당연하죠. 작가들 다 개복치잖아요(웃음). 누구라도 뭔가 창작해놨는데 이게 어떨지, 어떤 대가라도 뭔가를 보내놓고 나면 불안한 느낌이나 반응이 어떨까 이런 생각이 들 텐데, 당연히 그럴 것 같아요. 그거에 어떻게 내가 에너지를 차단하거나 쓰거나 할 것인가도 너무나 중요한 문제고.

강화길 : 네. 그래서 사실 이 원고를 묶어서 편집자님한테 보냈을 때 제일 겁이 났죠. 왜냐하면 저한테는 독자라고 할 만한 분들이 거의 없다시피 했고, 제 소설을 좋아해주는 사람들은 주로 제 친구들이었으니까요. 주변의 동료 작가들이나 친구들이었지...

김하나 : 고퀄 독자이기는 하잖아요. 한줌의 고퀄 독자(웃음).

강화길 : 네, 그렇죠. 열심히 읽어주는(웃음). 물론 계간지를 열심히 읽어보시는 분들도 계시기는 하지만, 한 마디로 내 소설이 어떻게 읽힐지에 대해서 전혀 느낌도 없고 감도 없고 하지만 내가 쓰고 싶은 걸 썼다는 일종의 자신감도 없지는 않았고, 그런 굉장히 복합적인 감정이 있는 상태에서 편집자님한테 원고를 보냈는데. 처음으로 내 소설을 이해해주는, 친구가 아닌, 그런 사람을 만난 기분이었어요. 그 원고를 다 읽고 저한테 피드백을 해줬을 때, 여성 편집자님이신데, 이 소설의 여성들이 가지고 있는 불안을 본인도 이해할 수 있을 것 같고 조금 감동을 받고 굉장히 신뢰를 했던 기억이 나요. 그래서 이 책을 만드는 데 있어서 굉장히 서로 즐겁게 작업을 했고...

김하나 : 정은진 편집자님.

강화길 : 네(웃음). 그렇게 했는데 두 번째 책을 만들 때도 서로 기대를 했죠.

김하나 : 아, 이게 첫 번째 책 이야기였군요. 그리고 두 번째 책을...

강화길 : 네. 그래서 『화이트 호스』를 만들 때는 ‘첫 번째 책은 스릴러 컨셉이 강했다면 두 번째 책은 어떻게 해야 될까’ 그런 이야기를 많이 나눴어요.

김하나 : 편집자님과 다음 책의 방향에 대해서 이야기를 많이 나누셨군요.

강화길 : 네. 그런데 그게 중요한 것 같아요, 책을 만드는 데 있어서.

김하나 : 개복치니까요(웃음).

강화길 : (웃음) 저도 첫 번째 책을 내고 나서 두 번째 책에 실릴 단편들을 쓰면서, 어쨌든 조금씩 제 소설이 변하잖아요. 변했다는 걸 저도 느끼고 있었고 편집자님도 느끼고 있었는데, 이 변화를 어떤 식으로 사람들한테 보여줄 것인가를 생각했을 때 책에서는 어쨌든 물성도 중요한데 그것이 표지잖아요. 저는 조금 신경증적인 불안은 조금 덜해졌지만 굉장히 일상에서 발생하는, 하지만 여전히 내려오고 있는 어떤 고딕적인 면들은 있다고 생각한다고 했고 거기에 편집자님도 그렇게 생각한다고 이야기를 했어요. 그렇다면 표지에 대해서 사람들이 문을 열고 들어올 수 있는 느낌, 그리고 매우 고전적인 느낌을 내보고 싶었어요. 편집자님이 굉장히 섬세하게 고민을 많이 하시고, 디자인팀과 이야기를 나눈 끝에, 이 시안이 나왔을 때 저는 너무 좋았죠.

* 오디오클립 바로 듣기 https://audioclip.naver.com/channels/391

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

임나리

그저 우리 사는 이야기면 족합니다.

이지원 PD

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[책읽아웃] 샤워 후 마시는 맥주 한 모금 같은 책 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/e/1/5/0/e150b60c0ad497d05bcc42040f86769f.jpg)

![[책읽아웃] 카페 고르는 감각이 생겨요 (G. 이기준 디자이너) | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/e/c/c/8/ecc88bd70398a1f386ab3f5e9c8640e0.jpg)

![[책읽아웃] 에세이에 대해서 다시 생각하게 됐어요 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/3/9/4/4/39448ebccf55ce4b0d866d031c4055da.jpg)

![[인터뷰] 김초엽 “인간의 쓸모 없음이 인간의 고유성 아닐까”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250904-5ad1a15b.jpg)

![[추천핑] 국경을 넘는 한국 문학](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250423-ab42d6ee.png)

![[큐레이션] 손끝에서 생생하게 읽히는 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250325-c94f6761.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 독서하고 싶은 공간 만들기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250226-346177ac.png)

![[Read with me] 김나영 “책을 통해 사람들의 이야기를 들어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250109-f468d247.jpg)