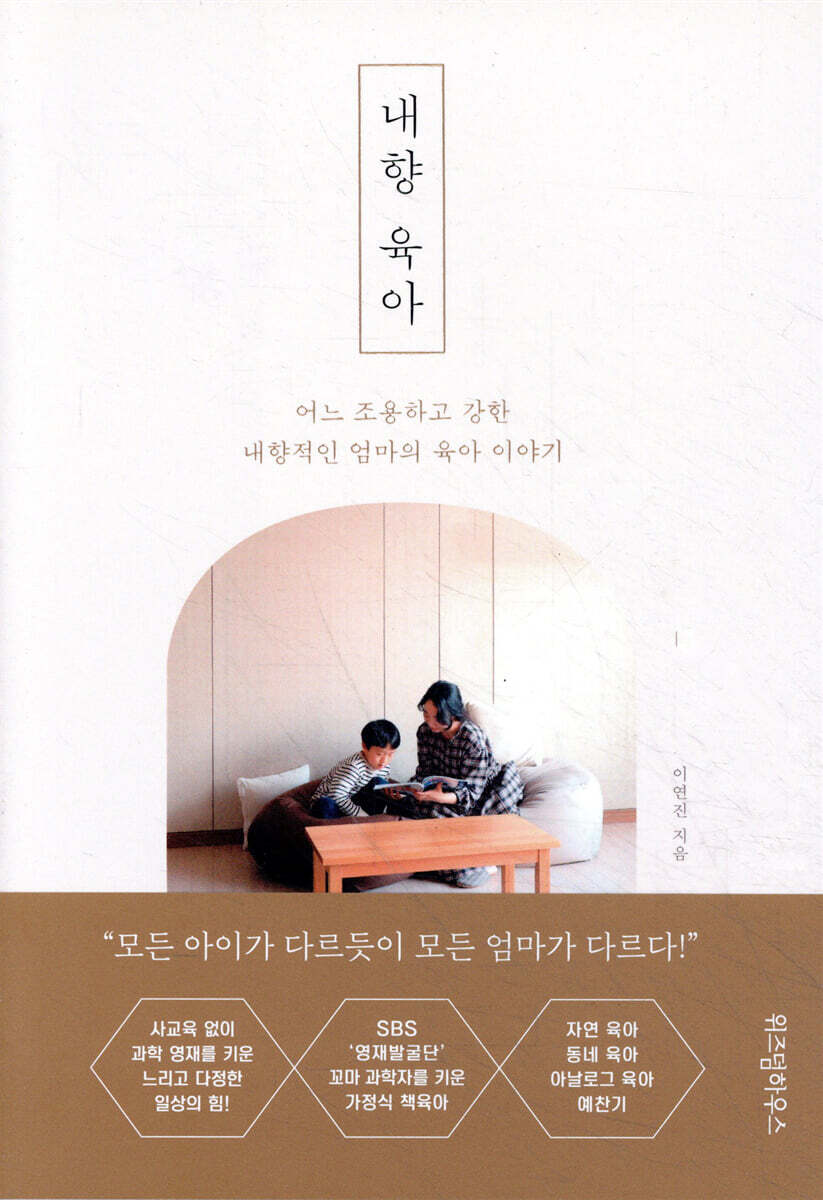

에너지 왕성한 초등학생 사내아이와 천생 내향적인 엄마의 하루는 어떤 모습일까? 다섯 살에 TV 프로그램 <영재발굴단>에 출연해 선풍기의 원리를 명쾌하게 설명하던 아이는 움직임과 동력, 자동차와 기계에 대한 사랑이 여전하고, 보노보노처럼 느리고 감성적인 엄마는 그런 아이와의 잘 빚어진 하루를 만들기 위해 따뜻한 시선을 거두지 않는다. 얼마 전 그런 하루하루를 차곡차곡 기록한 책 『내향 육아』를 쓴 이연진 작가 이야기다. 제목 ‘그냥 두어도 잘 굴러가는 하루’는 책 속 목차에서 허락도 없이 옮겨왔는데, 요즘 같은 날이면 꽤나 의미심장하게 읽히는 문장이어서였다.

“윤하는 장난감도 별로 안 좋아하고, 레고도 잘 안 하고, 교구에도 흥미를 못 느끼거든요”라는 2년 전 인터뷰가 인상적이다. 요즘 같은 때 웬만한 아이들에겐 던져만 줘도 몇 시간은 채울 도구들인데, 이걸 제외한 아이의 관심사가 궁금하다.

요즘은 자동차다. 그냥 좋아하는 정도가 아니라, 차들의 세세한 디테일과 원리를 알고 싶어 한다. 그동안 집에서 익힌 물리 법칙과 가전의 원리가 바탕이 되니 자동차 전문 서적도 술술 읽고 이해하더라.

매일이 새로워야 하는 아이에게 ‘집콕’ 생활은 꽤나 힘들고 지루한 일일 텐데, 어떤 방법으로 아이의 지루함을 환기하나?

어쩌면 더 새로운 것, 더 자극적인 것을 찾는 건 아이가 아니라 부모일지 모른다. 내 경우 아이가 심심할까 봐 아이보다 앞서 지나친 자극을 주는 걸 좋아하지 않는다. 그러면 아이는 필연적으로 점점 더 센 자극을 찾는데, 그런 과정이 참 버겁다. 얼마 전 마당에 블루베리를 처음 심어봤는데, 엊그제는 아이가 환호하더라. 꽃이 진 자리에 작은 블루베리들이 조롱조롱 맺힌 걸 보면서. 크고 먼 것이 아닌 작고 가까운 것들이 주는 기쁨을 나누다 보면 아이도 나도 편안해진다는 걸 또 한 번 알게 됐다.

최근 펴낸 『내향 육아』에 ‘가정식 책육아’라는 표현이 있다. 아무래도 ‘가정식’에 방점이 찍히던데, 어떤 의미인가?

특별한 형식이 있는 건 아니다. 다만 반듯한 책상과 바른 자세, 화려한 전집과 교구, 독후 활동과 연계 학습, 레벨과 피드백이 있는 ‘학원식 책육아’와는 조금 다르다. 핵심은 ‘편안하고 다정하게’다. 아이가 무슨 책을 몇 권 읽었나 새거나 기록하지 않는다. 그저 아이도 나도 즐겁게 읽는 데 초점을 둔다. 덧붙이면, 책육아 하는 엄마가 가장 먼저 챙겨야 할 것은 책이 아닌 ‘마음의 평안’일 거다. 우리 아이는 책 읽기를 ‘쉼’이라고 생각한다. 어떤 날에도 책을 잡는데, 자연스레 아이 삶에 책이 스며들게 하는 것이 가정식 책육아의 장점 같다.

책 읽기와 관련해 규칙 같은 건 없을까?

규칙은 없다. 억지스러운 독후 활동을 권하지도 않고, 책 읽는 시간도 따로 없다. 단, 아이가 책을 읽고 싶어 할 때 읽어준다. 날마다, 꾸준히. 책을 읽을 때는 눈부시지 않게 커튼을 쳐주고, 날이 좋으면 창문을 열어 환기를 하고, 주로 내용과 그림이 밝고 따뜻한 걸 읽어준다. ‘기분 좋은 책 읽기’는 아이뿐 아니라 엄마에게도 매우 중요하다고 생각한다. 분위기는 무의식에 저장되고, 일상은 추억이 되니까.

책 읽기 외에 아이가 가장 즐거워하는 ‘집콕’ 생활이 있다면?

아이는 뛰어난 일상 관찰자이자 작은 생활인이다. 엄마 아빠의 일상을 보며 하나씩 스스로 해보면서 이만큼 자랐으니까. 우리 부부는 아날로그 생활을 좋아하는데, 그걸 보고 자란 아이는 천천히 발효시킨 빵을 굽는 동안 마당에 물을 주거나 세탁기 돌아가는 걸 관찰한다. 부엌일에도 호기심이 많아, 네 살 때부터 아침이면 커피를 내리고 저녁이면 압력밥솥에 밥을 지었다. 아이가 하고 싶은 실험도 부엌에서 했는데, 그렇게 시작된 부엌 실험실이 벌써 5년째다. 연필로 편지를 써보고, 텃밭을 가꾸고, 물건을 고치고, 저녁상에 손을 보태면서 느리고 슴슴한 생활이지만 보람 있어 하는 눈치다.

‘그냥 두어도 잘 굴러가는 하루’를 위해선 뭐가 필요할까?

‘작은 루틴’. 최소한의 루틴으로 엄마 마음이 편하고 아이도 즐거워한다면 얼마나 좋을까 생각했다. 엄마와 아이 사이의 일종의 교집합을 만들었달까? 책 읽기를 비롯해 쉬운 연산 문제 풀기, 종이접기 같은 것들을 조금씩 해나갔다. 하루에 하나, 틀려도 괜찮다는 생각으로 ‘하는 데’ 의의를 뒀다. 아이에게도 부담이 되지 않으니 놀이처럼 책상에 앉는 습관을 들였다. 이제는 누가 말하지 않아도 자기 할 일을 챙기는 아이가 됐다. 그거면 감사하고 충분하다고 생각한다. 이전의 길고 무질서하던 하루가 그냥 두어도 잘 굴러가는 보드라운 일상이 되었으니까.

추천기사

정다운, 문일완

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

이혜련(아더스튜디오)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[특별 기고] 이 아름다운 책 속에 무서운 용기가 숨어 있다 - 김누리 교수 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/9/6/b/2/96b27551b023da65e59c8e8e212e2294.jpg)

![[집콕 특집] 집에 머무는 기술 - 『오늘도 계속 삽니다』 김교석 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/1/1/7/4/1174b266513fffaf5cbe6a0bfd58ba26.jpg)

![[인터뷰] 조예은 “소외되거나 경계 밖에 있는 존재들에게 서사를 부여하는 게 이야기의 의무라고 생각해요.”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250805-6c7f6d08.jpg)

![[큐레이션] 사랑을 들려주는 동화](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250708-0e176043.jpg)

![[큐레이션] 햇님의 나라로 우리 가고 있네](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250415-fb567328.jpg)