요즘 인기를 끄는 드라마를 켰다가 잠깐 다른 걸 잘못 틀었나, 했습니다. 주제가가 김정미의 '봄'이더라고요. 분명 가족 드라마라고 들었는데요. 봄의 풍광을 묘사할 뿐인 건전한 노랫말이 무슨 주문처럼 들리는 이 사이키델릭한 음악과 눈물 없이 볼 수 없는 가족 연대기. 물론 이런 마주침은 언제나 즐겁습니다. 더군다나 너무나 오랜만에 들은 김정미의 목소리가 이 4월의 봄을, 봄의 햇살을, 그 현기증을 가까이 데려다 주고 갔습니다. 서늘한 바람과 아직은 금속성을 간직한 따뜻한 햇빛. 책장을 뒤적거리지만 가장 먼저 머릿속에 떠오르는 책이 있습니다. 역시 햇님에서 시작해봅니다.

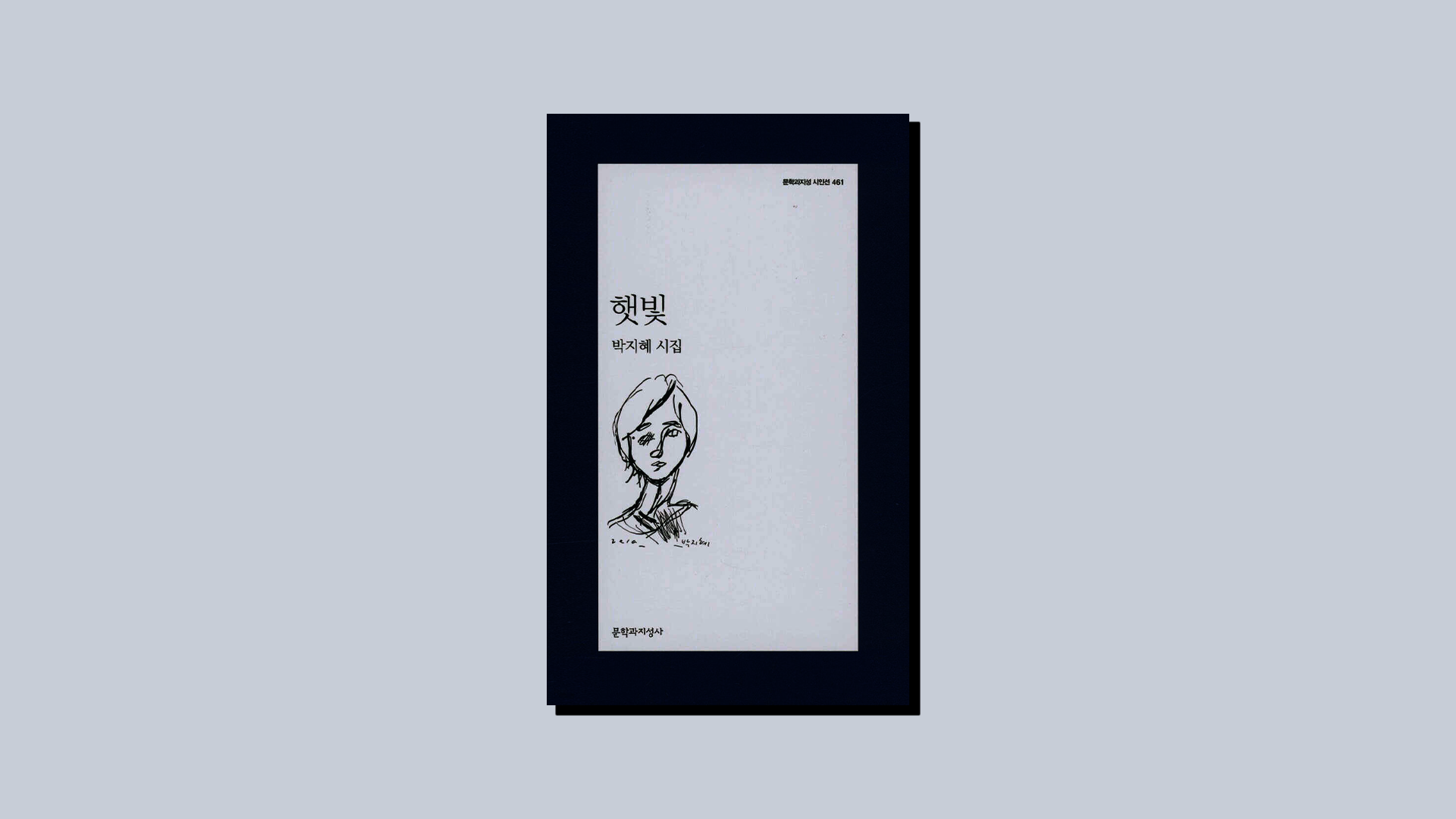

『햇빛』

박지혜 저 | 문학과지성사

착각 속에서 모호를 바라본다 심장이 뛴다 아이처럼 슬펐다 슬픔은 모든 뒷면을 만들고 영원을 만들기도 했다 영원한 봄밤 얼어붙은 눈동자를 봄밤에 버려야겠다 물이 일어선다 물의 끝에서 누군가 걸어간다 그 장면을 보았다는 사람들은 모호한 나무로 들어갔다 그렇다고 모두 친구가 되는 건 아니다 이상한 일은 아니었다 내 몸으로 들어오는 사라진 시간 벗은 몸을 보여준다 모호가 그리는 아름다운 선을 보았니 햇빛으로 들어가는 바닥없는 아름다움을 보았니 나는 모호한 나무를 말하고 싶어서 한 번 두 번 세 번 네 번 노래를 불렀다 이렇게 우리의 자리는 햇빛을 따라가고 장식 없이 윤곽을 드러낸다

(「표류」, 『햇빛』 52쪽)

하나의 단어, 혹은 문장으로 시작한 언어가 어떻게 시의 들판으로 굴러가는지 궁금한 사람에게 『햇빛』을 추천하겠습니다. “설명할 수 없는 말이 혼자 걸어가는 시간”(같은 시)이 스르르 풀렸다가 리드미컬하게 몸에 감기는 시의 시간. 잔잔하고 차분하지만 분명한 슬픔이 찰랑거리는 시인의 공간입니다. 시인의 언어는 의미를 마치 가벼운 옷처럼 입고 벗습니다. 다만 시인이 속삭이는 수많은 시어들 중에서 “햇빛”만큼은 노트에 꾹 눌러 꽂은 은빛 압정처럼 퍽 고집스레 있습니다. 시인에게 이유를 물으면, 햇빛을 햇빛 이외의 단어로 어떻게 설명할 수 있겠어? 하고 태연하게 되물을 것만 같다고 상상하게 됩니다. 그렇군요. 햇빛은 햇빛. 햇빛은 햇빛! 담담한 햇빛 아래서 시인의 시가 토끼처럼 점프합니다. 한 번 두 번 세 번……

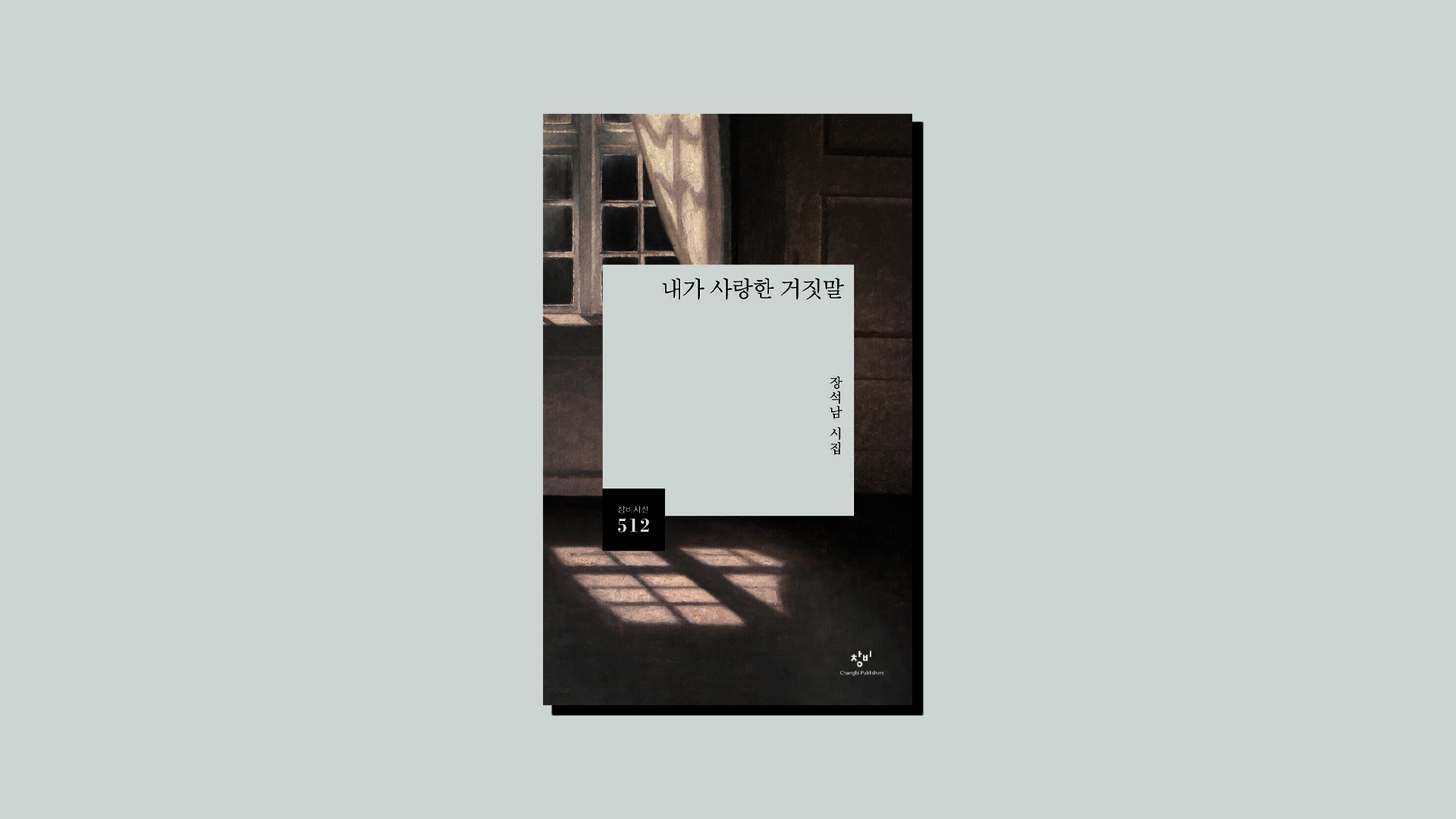

『내가 사랑한 거짓말』

장석남 저 | 창비

창 앞

대숲 아침 해

굶주린 호랑이처럼 쏟아져 들어와

내 넘치는 불면의 살들을 내주니

서둘러 먹고는 입술을 핥으며

남쪽으로 돌아가네

(「대숲 아침 해 -대나무가 있는 방 2」, 『내가 사랑한 거짓말』 23쪽)

젊은 장석남 시인의 시집을 얼마나 읽고 또 읽었는지 더는 말하지 않으렵니다(그렇지 않은 시인이 별로 없을 테니까요). 시인의 아홉 번째 시집입니다. 서슬 퍼렇게 생동하는 “벼락같은 서정시”(최원식) 앞에 허리를 쭉 펴고 앉았습니다. 깊은 경지와 뜻은 미처 몰라도 칼끝처럼 몰아오는 아름다움에 눈이 번쩍 뜨입니다.

눈 오는 날 오후에 할머니는 옻칠한 반상 하나를 펴고 그 위에 노란 콩을 한주먹씩 쏟아놓고 고르곤 하였는데 그 상 위의 소리는 참으로 들을 만한 것으로서 거듭될 때마다 처마 끝으로 눈송이들이 더 모여드는 것이었다. 여문 것들은 상 끝으로까지 저절로 굴러와 닿았는데 자꾸 밖을 내다보는 나를 부르러 오는 것만 같았다. 이듬해 반소매 차림으로나 안 사실이지만 푸른 떡잎 두개가 솟아나오는 것을 보니 그때의 그 상 위에서의 제 구르는 소리들을 들으며 생긴 것이었으려나? 보태서 창문 밖 눈의 소리들도 새겨들었을 터이니 그 작은 콩 속의 두 귀는 너무나 깊고 크고 밝았던 것이다

(「콩」, 『내가 사랑한 거짓말』 29쪽)

『우리의 파안』

이동욱 저 | 문학동네

정수리에 칼을 꽂고 회전하는 과일과

칼의 한 면이 받아내던 햇빛

거기 원시를 밀어내는 느슨한 힘이 있었다

(「연마」, 『우리의 파안』 89쪽)

처음에 ‘파안’을 ‘피안’으로 잘못 읽었습니다. 뭔가 불교적인 색채가 있는 시집인가? 그렇다기엔 시집 색깔이 너무 귀여운 핑크색이라 다시 읽어보았습니다. ‘파안대소’할 때의 파안입니다. 활짝 웃는 얼굴. 정작 시집 속엔 웃음이 폭발하는 얼굴 대신 짐짓 무뚝뚝한 모습으로 하는 딴생각이 잔뜩입니다. 하지만 그런 화자가 거의 ‘나’(‘너’나 ‘그’나 ‘그녀’ 아닌)란 점에 호감이 갑니다. 그런 ‘나’는 “난 내가 특별했으면 좋겠다”고 말하는 사람이니까요. 솔직하고 평범한, 말 잘 듣는 표정으로 대개 사는, 나와 같은 사람. 적당한 기술로 남들 비위도 잘 맞추며 대충 섞여 살긴 하지만……

산에서 향기가 따라 내려온 것이 아니다

꽃은 아직 산에 있다

그곳에서 질 것이다

그곳에서 필 것이다

누군가 하품을 하자 모두 따라 했다

나는 무언가 삼킨 기분이었다

그것은 터널을 따라 어두운 내장으로 내려갔다

나는 모든 걸 느낄 수 있었다

(「아카시아 껌」, 『우리의 파안』 26쪽)

……나는 모든 걸 느낄 수 있었다고 쓰는 사람입니다. 어딘가 조용하고 무해하지만 이상한 데가 있죠. 가만 생각해보니 과일 정수리에 칼은 어쩌다 꽂힌 걸까요.

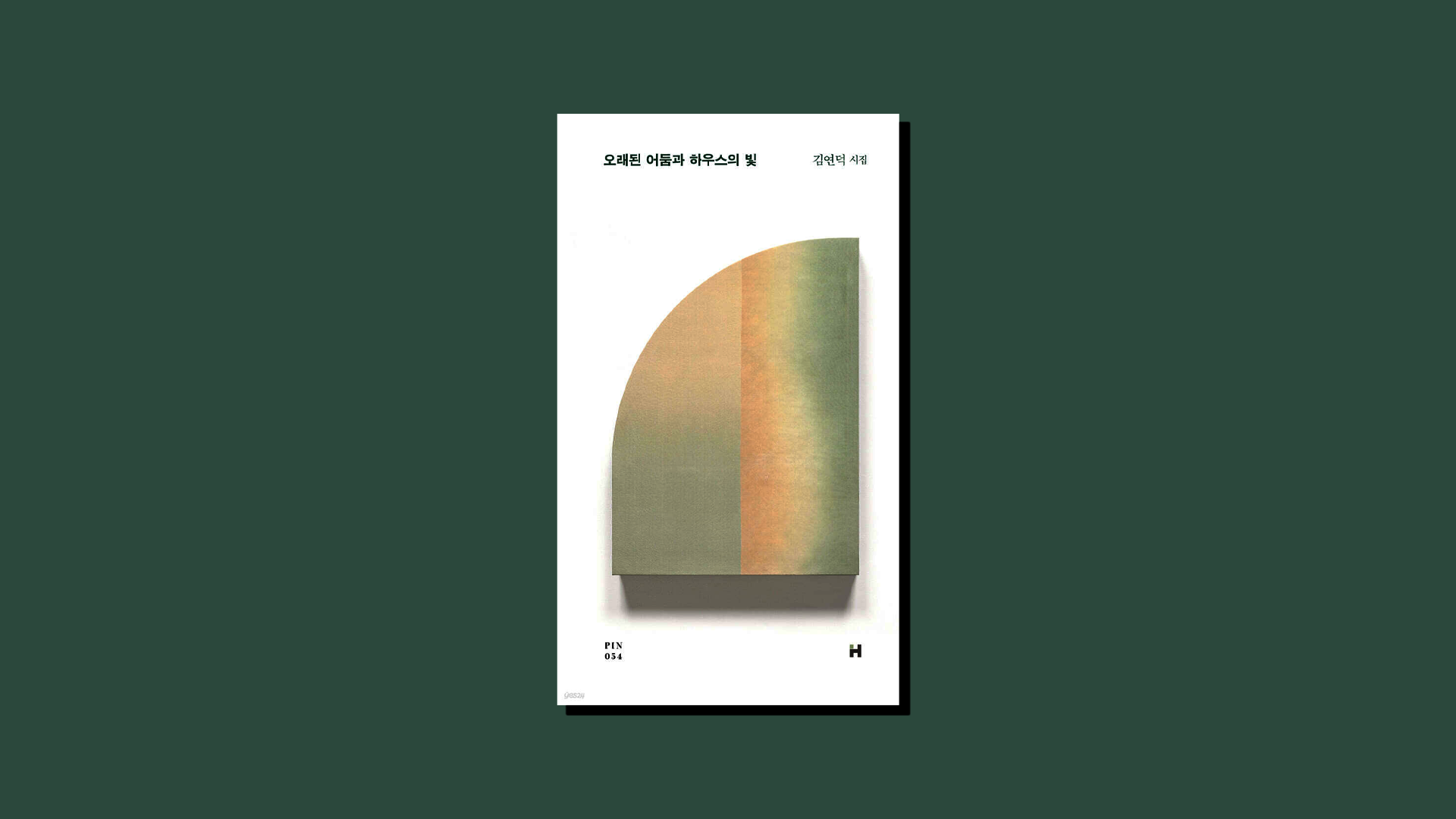

『오래된 어둠과 하우스의 빛』

김연덕 저 | 현대문학

산등성이에 얹힌 성벽을 따라 해가 내리쬔다

나른하게 터져버릴

반짝이는 미래를 몰래 약간 끌어와 들였던 집을 공실로 둘 수는 없는 일이었고

성벽 위 군인들은

오늘은 바이올린 연주 안 해요?

맑은 피로감으로 어제의 찌꺼기들을 주우러 가는 언니에게 묻곤 했다

(「낮의 성벽」, 『오래된 어둠과 하우스의 빛』 104쪽)

마지막으로 소개하는 시집은 김연덕 시인의 최근 시집입니다. 아시다시피 김연덕 시인은 독창적인 시적 공간의 노련한 설계자, 건축업자이자 건물주입니다. “우아한 광대뼈” 같은 공간을 정교하게 조각해내지요. 이번에 나온 시집은 이러한 시인의 자전적 요소가 가득해 흥미롭습니다. 시인의 전작과 함께 읽어보면 더욱 즐겁겠습니다. 현실의 부동산 아니라 시인이 만든 집의 구조, 평형, 채광도 한번 상상해보세요. 그곳에서도 살아보고 옮겨보고 부숴도 보세요. 시인의 질서를 따라서요.

고급 그릇이 절대 쓰러지지는 않게 그러나 조금

화난 채

조금은 참은 채로 선택되어 진열된 가게를 좋아한다. 사랑하는 사람에게 나는

그곳에서 찬물처럼 부드러운 몸가짐으로 돌아다닐 수 있는 나의 질서를 보여주고 싶다.

(「찬물처럼」 일부, 『폭포 열기』 문학과지성사, 2024)

*제목은 '햇님'(김정미 노래, 신중현 작사·작곡, 1973) 가사 일부입니다.

* AI 학습 데이터 활용 금지

임유영 (시인)

2020년 문학동네신인상을 통해 작품 활동을 시작했다. 시집 『오믈렛』이 있다.

![[큐레이션] 눅눅한 계절을 산뜻하게, Chill한 시집들](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250701-51c853bf.jpg)