“모든 것은 사라지지. 우리가 사라지듯이.”

파리에서 몇 번 만났던 피아니스트 B를 인터뷰차 남프랑스 살롱드프로방스에서 다시 만났다. 수영장과 큰 디너룸이 딸린 리조트식 숙소에 미리 도착해 그를 기다렸다. 축제에 온 안면 있는 다른 게스트 연주자들이 수영복 차림으로 지나가면서 "우리는 인터뷰 안 해?" 물어 오기도 했다. 바야흐로 한여름이었다. 정원에 가득한 풀, 꽃, 허브에서 풍기는 향기가 좋아서 조금 늦는 B가 계속 늦어도 좋겠다는 생각을 했다.

뒤늦게 도착한 그가 자리를 옮기자고 말했다. 풀이 너무 웃자란 곳을 피하고 꽃향기가 더 가까이 느껴지는 곳으로 테이블을 맞잡고 옮겼을 때는 아직 오후였으나, 그와 이야기를 끝내고 나니 긴 여름 해가 저물어가고 있었다. '빛의 색'이 달라지는 순간에 대해 우리는 무척 많은 이야기를 했다. 알레르기 약을 상비하는 나를 배려해 내가 그늘에 앉고, 그는 정면으로 태양을 마주하고 있었다. 햇빛을 쬐던 그가 나에게 양해를 구한 뒤 내가 벗어둔 오버사이즈 선글라스를 잠시 끼기도 했다.

햇빛의 질감이 점점 달라지자 그가 눈동자와 머리카락 색, 피부색에 대한 말하기 시작했고, 지금 이렇게 붉은 석양이 내려오면서 내 눈과 머리카락과 피부가 어떻게 다르게 보이는지도 한참을 말했다. 빛에 의해 다르게 눈에 보이는 것이 진짜일까? 아니면 우리가 진짜 색이라고 믿고 있는 것이 진짜일까? 하는 질문을 던지며 우리는 오랑주리 뮤지엄에서 만나게 되는 모네의 <수련>과 <생라자르 역>에 대해, 그가 수없이 그렸던 시리즈에 대해 한참을 이야기했다.

그리고 그가 스피노자의 이름을 꺼냈다. 열아홉에서 스물이 되던 시기, 딱 1년간 들었던 소르본에서의 스피노자 강의에 대한 이야기였다. 음악에서 길을 잃은 기분이 들어 피아노를 계속할 이유를 찾아보려고 무언가를 찾아 헤매던 시기라고도 했다. 그는 도스토옙스키를 이야기하다가 훌쩍 1910년대의 빈에 대해 이야기하기 시작했다. 클림트와 실레, 말러와 프로이트, 알반 베르크의 이름이 우리 사이를 지나갔고, 어느새 해가 붉게 타오르고 있었다.

잘츠부르크와 빈에서 만났던 뵈젠도르퍼 건반의 묵직한 느낌을 먼저 말했던 게 누구였던가. 재정난으로 인해 이곳저곳으로 팔려버린 피아노 회사에 대한 안타까움을 토로하다가 옛 피아노 얘기로 넘어갔다. 쇼팽이 좋아했다는 플레옐 피아노와 리스트가 좋아했다는 에라르 피아노는 그들의 상반되는 기질만큼이나 반대의 성향을 가지고 있었다고 했다.

여름 해가 길었지만 시간이 훌쩍, 휘발되고 있었다. “우리가 아무리 열심히 쇼팽을 친다고 한들, 작곡가이자 피아니스트였던 쇼팽이 정말로 꿈꾸었던 바로 그 이상향일까? 악기부터가 다른데.” 그가 어린 시절에는 흔히 볼 수 있었던 플레옐 피아노의 건반이 얼마나 가벼우면서도 밝은 음색을 가졌는지 말했다. 우리는 저녁이 가까이 다가올 때까지 사라지고 잊혀진 것들에 대해 말했다.

“모든 것은 사라지지. 우리가 사라지듯이.”

“음(音)도 사라지는걸, 공기 중으로.”

B는 손꼽히는 콩쿠르에서 내가 가장 좋아하는 베토벤 <피아노 협주곡 4번>으로 우승하면서 커리어를 시작했다. 어릴 때부터 공연을 하며 분더킨트로 불리었고, 이십대 초반에 녹음한 슈베르트의 깊이 있는 해석으로 라두 루푸와 비견될 정도로 놀라운 평을 받기도 했다. 그런 그에게도 깊은 고민의 시간이 있었구나. 프로필 속 이력 몇 줄로 한 사람의 삶을 짐작한다는 것은 얼마나 불가능한 일인가. 한동안 철학 강의를 들으며, 이 모든 것을 왜 해야 하는지 그 답을 찾기 위해 필사적이었다는 그의 이야기에 지나온 어떤 순간들이 떠올랐다.

그가 실내악 파트너를 함께 춤추는 파트너에 비유했다. 피나 바우슈, 안느 테레사 드 케이르스마커, 윌리엄 포사이드, 크리스털 파이트…. 좋아하는 안무가들의 이름을 말하는 동안 하늘이 어둑해지며 저녁 공연 준비를 위해 자리에서 일어나야 하는 시간이 다가와 있었다. 우리는 뤽상부르그 정원 앞 카페 로스탕에서 또 만날 수 있기를, 이라고 말하며 인사를 나누었다.

완전히 새로운 브람스의 방문

다음 날 오전에 낯선 번호로 전화가 걸려왔다. 독일 번호였다. 다음 주에 독일에 가는 만큼 취재를 요청한 공연 기획사겠거니, 하고 씩씩하고 큰 목소리로 “할로” 발음하며 전화를 받았다. 건너편에서 잠시 침묵이 흘렀다. 이어서 내 이름을 부르는 친근한 목소리가 이어졌다. 부드럽고 다정하고 익숙한 불어, 생기 어린 목소리의 G였다. 근처의 도시에서 연주를 하는 그가 원래는 매진인 공연 티켓에 여유가 생겼다며 연락을 해온 것이었다. 그는 나의 씩씩한 독일어 목소리에 꽤 놀란 것 같았다. 살롱드프로방스에서 B와 인터뷰를 했다고 하자, G가 놀랍게도 사실은 B와 오래전에 함께 실내악 연주를 종종 했다고 말하며, 당시에는 오히려 B와 평생 함께 듀오를 할 줄 알았다고 말했다.

살롱드프로방스에서 기차를 타고 엑상프로방스에 도착하니 기온이 36도에 육박하고 있었다. 탈수 증세가 일어날 것만 같은 한여름이었다. 피아노로 바바라의 목소리처럼 다양한 감정들을 표현하고 싶다는 피아니스트 A와 G의 조합이 브람스에 어울릴까? 하는 의문도 잠시 들었다. A의 피아니즘은 너무나 프랑스적이다. 고요하면서도 얼음같이 차가운 음색에, 투명할 정도로 빛나는 소리, 아티큘레이션이 돋보이는 핑거링과 마치 무용수처럼 움직이는 우아하고도 절제된 팔놀림까지…. 그와 독일 음악은 왠지 어울리지 않는다고 늘 생각하고는 했다.

반면에 G는 어떤 레퍼토리에서도 카멜레온처럼 변화무쌍한 모습을 보여준다. 그의 첼로 조프레도 카파는 유난히 둥글고 서정적인 소리를 낸다. 선 굵은 브람스, 드라마틱하게 뻗어나가는 굵직하고 진한 선율을 빚어내며 압도적인 소리를 내는 몬타냐나 같은 첼로가 아니기 때문에 이 듀오의 브람스를 듣기 전, 두 가지 경우를 생각했다. 이 둘의 조합이 아방가르드적 퀴진처럼 우리를 놀라게 하거나 혹은 실패한 퓨전음식처럼 이것도 저것도 아니거나 할 수 있겠다는 짐작을 하며 기차역에서 택시를 타고 공연장으로 향했다.

선입견이라는 것은 얼마나 빗나가기 쉬운 걸까. 그날의 브람스는 아직까지 잊을 수 없는 기억으로 남아 있다. 태어나서 처음으로 브람스 <첼로 소나타 1번>이 그렇게 산뜻하고 투명하게 들릴 수 있다는 사실에 놀란 저녁이었다. 놀란 사람은 나뿐만이 아니었는지, 객석 전체에서 뜨거운 기립박수와 환호가 이어졌다. 두껍고 육중하게, 불투명하게 겹겹이 쌓인 구조를 갖춘 음악이 아니었다. 산뜻하고도 절제된 가운데 마치 한 몸이 된 연인처럼 피아노와 첼로가 만들어가는 브람스는, 젊은 시절의 그를 직접 만나는 것 같은 경험이었다. 덥수룩한 수염이 나지 않았을 얼굴로 슈만을 찾아왔을 때처럼, 클라라에 대한 연모의 감정을 품고 곡을 써내려 갔던 그런 젊은 청년의 얼굴이, 서늘한 피아노와 매끈하게 정제된 결이 고운 첼로 소리를 통해 보이는 듯한 착각이 들었다. 차갑고도 투명하다가 순간 불붙는 피아노 소리로 빚어내는 황량하고도 고독한 단조의 선율들이 얼음으로 만든 칼날처럼 나를 베어내며 지나갔다. 낮은 목소리로 나직하게 이야기를 끌어가며 속삭이는 첼로의 깊은 울림.

무대 뒤에서 만난 G는 재킷을 벗은 셔츠 차림이었다. 그와 프랑스식 인사를 하는데 흠뻑 젖은 등에서 확, 열기가 전해졌다. 맞댄 뺨에서 땀방울이 묻어났다. 전력에 문제가 생겨 홀의 냉방이 제대로 작동하지 않았다며 어깨를 으쓱해 보이는 G도 그제서야 더위를 느끼는 모양이었다. 완전히 새롭게 들리는 브람스에 황홀하게 취해 잠시 모든 감각을 초월할 수 있었던 한여름의 어느 날이었다.

-

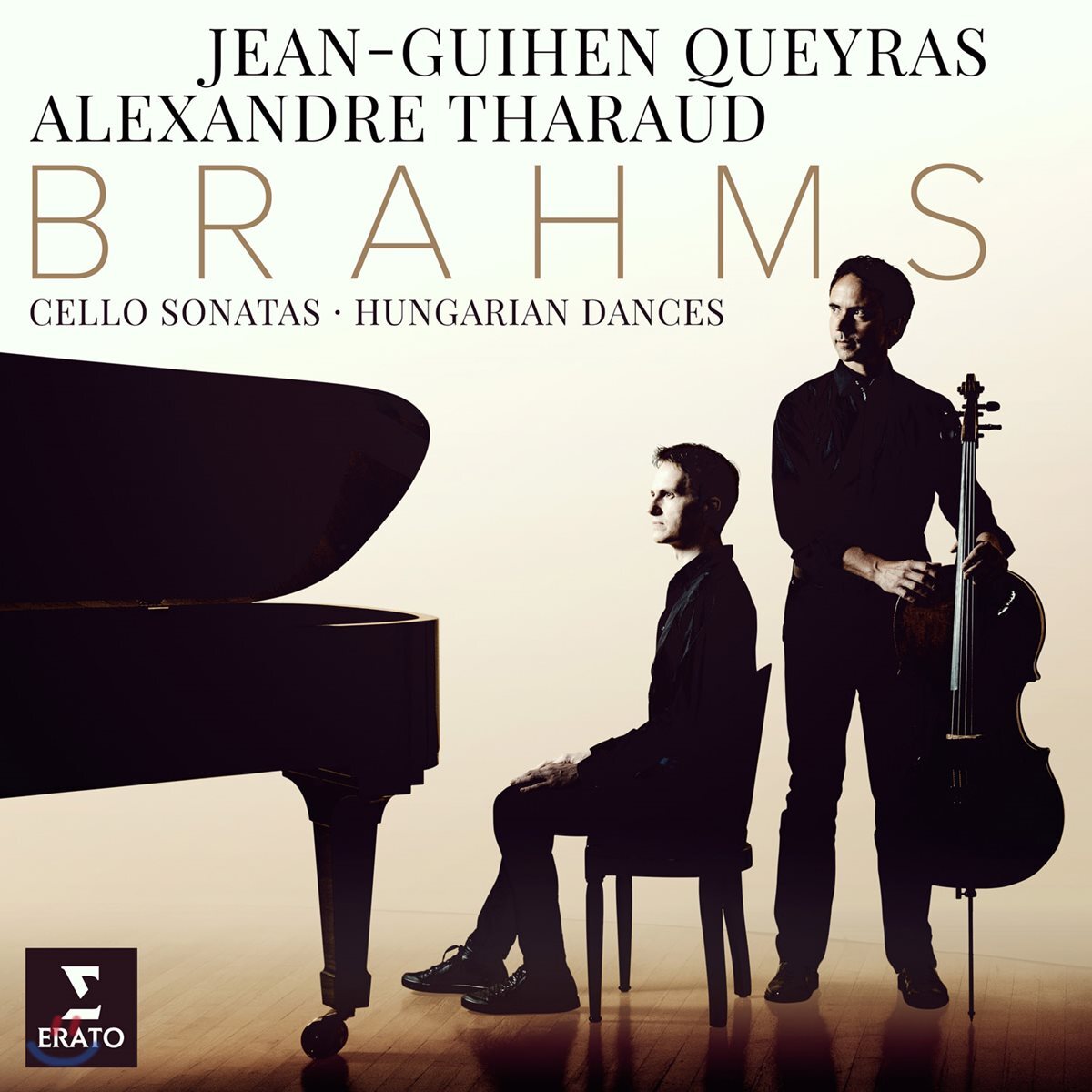

Jean-Guihen Queyras / Alexandre Tharaud - 브람스: 첼로 소나타, 헝가리 춤곡 Johannes Brahms 작곡/Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras 연주 | Warner Classics / Erato Records

케라스는 최근 바흐 무반주 첼로 모음곡과 베토벤 실내악 시리즈로 각종 음반상을 휩쓸어 브람스 연주에 더욱 큰 기대를 품게 한다.

김나희(클래식음악평론가)

파리에서 피아노와 법학을 공부했다. 새롭고 아름다운 것을 접하고 글로 남긴다. 바흐와 말러, 바그너, 피나 바우슈를 위해 지구 어디든 갈 수 있다. 인터뷰집 <예술이라는 은하에서>를 썼다.

![[더뮤지컬] "연극 출연, 행운이자 행복"…애정으로 채운 <셰익스피어 인 러브>](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250716-1ec21dc1.jpg)

![[클래식] ‘상주음악가’를 아시나요?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250425-5cba9e9d.png)

![[더뮤지컬] <원스> 기타와 피아노가 만나, 음악의 힘을 말하다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250312-797d1de0.jpg)

![[문화 나들이] 봄 내음이 살랑살랑 느껴지는 문화생활 4가지](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250307-47efbb8f.jpg)

![[미술 전시] 2025년 상반기 기대되는 전시](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250131-26f67f3f.jpg)