“우리는 말하지 못하는 걸 들을 수 있어야 한다. 말하는 걸 듣는 건 ‘수비’만 하는 거다. 말할 수 없다는 것은 그게 ‘고통’이기 때문이다. 우리는 고통을 느끼면 소리를 지른다던가 침묵한다. 고통은 소리, 침묵을 통해 표현되는 것이지 말로 전달될 수 없는 거다.”

- 『단속사회』 엄기호 저자

평소 말 없는 사람을 보면 그냥 지나치지 못한다. 회식 자리에 갔는데 어떤 한 사람이 계속 말이 없으면, 나는 너무 불편하다. 친한 사람이 없어서 말을 걸어주는 사람이 없어서 말을 못하고 있는데, 아무도 그에게 말을 걸지 않는다. 나만 불편해 하는 상황이 나는 몹시 참기 어렵다. 그 자리에서 가장 연장자가 말을 좀 걸어줬으면 하는데, 그런 광경은 목격한 적이 없다.

초등학생 시절, 학교에 유명한 왕따가 있었다. 나쁜 아이가 아니었다. 단지 지적 능력이 조금 떨어지는 아이였다. 눈에 자꾸 밟혔다. 그래서 친구가 됐다. 내가 친구가 돼주니 내 친구들도 그 아이에게 말을 걸었다. 다같이 놀지는 못했지만, 나는 때때로 그 아이와 선생님 심부름을 같이 갔다. 선생님은 나를 특이한 아이로 여겼다. 그런 선생님이 나는 몹시 싫었다.

사회생활을 시작한지 4년차쯤이었을까. 후배가 팀장에게 자주 깨졌다. 깨질만한 이유가 아주 없지는 않았지만 훈계가 지나쳤다. 잘못한 만큼 깨야 하는 게 아닐까? 왜 적정선을 유지하지 않을까? 이해할 수 없었다. 속으로 분노했지만 나설 자리가 아니었기 때문에 가만히 있었다. 몹시 괴로웠다. 정신과의사를 인터뷰하러 가서 물었다. “제가 혼나는 것도 아닌데, 왜 이렇게 저는 지나치게 분노할까요?” 의사는 답했다. “당신은 일을 철두철미하게 하는 편이에요. 하지만 그렇지 못했을 경우, 그 후배와 같은 대접을 받을 수 있다는 두려움이 있어요.” 과연 그런가? 100% 동의하긴 어려운 답이었다.

권위를 가진 사람이 권위가 조금도 없는 사람에게 말을 걸어줄 때, 나는 몹시 감동한다. 묻지 않아서 말할 기회가 없어서, 말을 못하는 사람에게 마이크를 주는 사람을 볼 때, 나는 존경심이 인다. 최근 몇 달간 10살, 20살 차이의 사회 선배를 만났다. 조언을 듣고자 만남을 청했는데, 웬걸 내 이야기를 몹시 경청했다. 낯선 경험이었다. 나이가 들수록 말을 덜해야 하는 진리를 깨달았다.

나는 늘 생각한다. 결정 권한이 있는 사람보다 그 일을 직접 실행하는 사람의 이야기를 더 들어야 하지 않나? 내게 권한이 있을 때, 나만 말하고 있지 않은지 곰곰이 따져본다.

행간을 읽는 사람이 있다. 단어보다 쉼표를 눈 여겨 읽는 사람이 있다. 말보다 표정을 먼저 읽으려는 사람이 있다. 말하지 못하는 걸 듣는 사람이다. 사회학자 엄기호는 “말하는 걸 듣는 건 수비만 하는 것”이라고 했다. 하물며 말조차 안 듣는 세상, 들을 귀가 없는 세상이다. 요즘 상담소가 돈을 잘 번다고 한다. 그저 들어만 줘도 좋은 거다. 옆 사람이 말을 안 들어주니 SNS 친구들에게만 속마음을 털어놓는 세상이다. 어쩌다 이렇게 됐을까. ‘말할 수 없는 고통을 듣는 감수성’은 과연 우리가 가질 수 있는 성질의 것인가. 단 한 번 묻기라도 했으면 좋겠다. 마이크를 독차지한 1%들이.

엄지혜

eumji01@naver.com

김장현

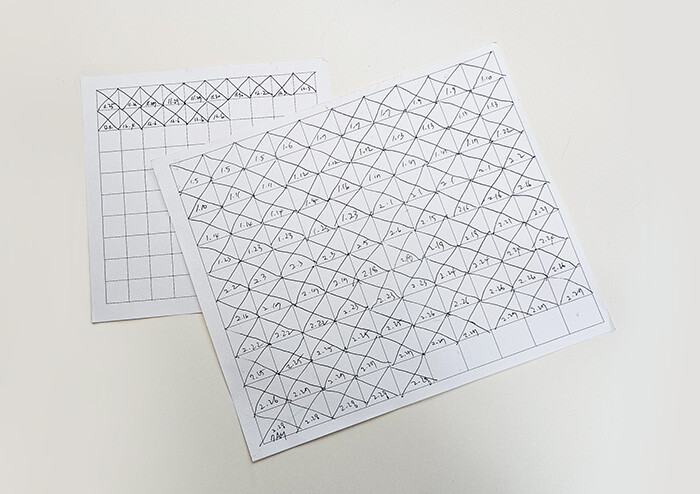

사진을 통해 독자와 작가와의 만남을 주선하고 있습니다.

![[리뷰] 은총 없는 신과 절망하는 인간, 당신은 이 세계를 끝장낼 것인가](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250910-1b7c5120.png)

![10월 2주 채널예스 선정 신간 [인문/과학]](https://image.yes24.com/images/chyes24/a/7/b/5/a7b5957ac358c62916c8d2ec5d541cba.jpg)