논픽션 작가 하재영의 신간 에세이 『지극히 나라는 통증』은 말 없는 존재의 언어를 찾아 헤매는 여정을 그립니다. 폭력, 불안, 중독, 폭식과 거식, 나이 듦 등 몸을 통과한 고통을 사유의 출발점으로 삼으며 “말이 되지 않는” 경험을 말하고, 점처럼 흩어진 이야기를 선으로 연결합니다. 통증을 매개로 인간과 비인간, 나와 타자의 경계를 넘나들며 누구의 위치에서 말하고, 듣고, 쓸 것인지 끝없는 질문을 되뇌는, 『지극히 나라는 통증』의 작업 이야기를 전합니다.

이번 책은 ‘통증’을 사유의 시작점으로 삼고 있습니다. 작가님께 ‘통증’은 어떤 순간에 가장 선명하게 느껴지는 감각인가요?

제가 이 책에서 말하는 통증은 단순한 병리적 증상이기보다 “존재가 세계와 마찰하는 순간에 생겨나는 미세한 감각(10쪽)”입니다. 동시에 “타자와 세계에 가닿게 하는 가능성(12쪽)”이기도 합니다. 통증은 철저히 개인적인 것이지만, 그 공유 불가능함 때문에 오히려 사유의 시작점이자 정치적 언어로 기능한다고 생각합니다. 저에게는 글을 쓰는 시간이 바로 그 통증을 체감하는 때입니다. 해석에 실패했던 사건이나 언어화되지 않던 감정이 문장 속에서 형태를 갖출 때, 통증을 통해 나와 세계가 연결될 가능성을 생각합니다.

“통증을 쓰는 일은 ‘불충분함’과의 고투다.”(208쪽)라고 쓰신 것처럼 어쩌면 끝까지 닿을 수 없을 주제를 계속 써야 했던 이유, 그 ‘불충분함’ 속에서 글을 이어가게 한 힘은 무엇이었나요?

‘불충분함’은 글을 멈추게 하는 요소라기보다 오히려 이어가게 하는 동력인 것 같습니다. 책에서 에세이의 어원이 ‘시도’라는 점을 짚으면서 “내가 쓰는 에세이의 가능성은 모이고 흩어지는 단상(斷想)에, 그것을 꿰어맞추려는 ‘시도’에 있다(216쪽)”라고 썼는데요, 이해할 수 없는 감정이나 재현할 수 없는 사건이라도, 그 이야기를 쓰려는 시도 자체가 저에게는 일종의 문학적 태도로 느껴집니다.

책을 읽으며 ‘언어가 없는 존재들의 언어를 찾아가는 여정’이라는 생각이 들었습니다. 작가님의 몸을 통과한 개인적인 이야기에서 여성들의 이야기, 그리고 비인간 존재로까지 확장되는 이 여정은 작가님께 어떤 의미와 변화를 남겼는지 궁금합니다.

몸, 트라우마, 중독, 불안, 상실처럼 내밀한 체험을 소재로 삼았지만, ‘나’는 출발지일 뿐 도착지는 아닙니다. 저는 개인의 서사가 사회에 대한 증언으로 확장되는 이야기나, 공적 주제가 한 사람의 삶으로 수렴되는 이야기를 좋아합니다. 통증의 언어를 탐색하는 과정 또한 세계를 감각하고 타자와 연결되는 방식이었다고 생각합니다. 저에게 책을 쓰는 일은 ‘경계 넘기’이자 ‘함께 되어감’의 경험으로, 그 경험 속에서 나와 타자, 인간과 비인간의 구별은 자주 모호해집니다. 그 흐릿한 지점에서 새로운 ‘관계 맺기’가 시작된다고 느낍니다.

리베카 솔닛이나 캐럴라인 냅 등 다른 작가들의 글을 경유해 말과 언어를 찾아갑니다. 이번 작업을 하며 특히 자주 떠올리거나 다시 읽게 된 문장이 있었다면 들려주세요.

비비언 고닉의 『사나운 애착』에서 작가와 어머니는 뉴욕의 거리를 걸으며 쉴 새 없이 이야기를 나눕니다. 반추하고 대화하고 비판하고 언쟁하면서요. 이 집착적이고 균열적인 애정이 그려내는 서사의 끝에서, 어머니는 이렇게 말합니다.

“그러니까 네가 다 써봐라. 처음부터 끝까지, 읽어버린 걸 다 써야 해”

(『사나운 애착』, 301쪽).

『지극히 나라는 통증』은 ‘얼어붙은 기억’에서 시작해 ‘내면의 유혈사태’로 끝맺는 책입니다. “처음부터 끝까지, 잃어버린 걸 다 써야 해”라는 그 목소리에 대한 제 나름의 응답이었던 것 같습니다.

4부 ‘언어 속에서’의 첫 번째 글, ‘통증의 에세이즘’의 부제는 “모두가 아픈 시대, 나의 아픔을 쓴다는 것”입니다. 작가님이 생각하시는 아픔을 쓴다는 것의 의미와 그것이 필요한 이유는 무엇인가요?

아픔을 쓰는 일은 언어화할 수 없는 대상을 언어화하는 시도라고 생각합니다. 말할 수 없던 이야기를 말하게 되는 과정 ― 그것이 제가 쓰고 싶었던 해방의 서사입니다. 치유되지 않더라도 문장을 통해 조금 더 정확해진 나 자신을 만날 수 있기를, 통증을 매개로 서로의 이야기에 귀 기울일 수 있기를 바라며 책을 썼습니다.

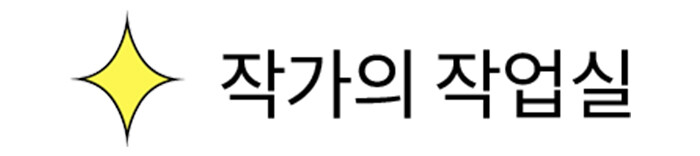

작업실을 소개해 주세요.

저는 언제나 집에서 작업합니다. 다른 지역이나 나라에 갔을 때 카페, 바, 에어비앤비, 호텔 같은 공간에서 글쓰기가 가능한지 시험해본 적 있지만, 잘 되지 않았습니다. 7년 전 이 집으로 이사 오면서 거실에 책상을 놓았습니다. 아르네 보더의 제품을 참고해 호두나무로 제작한 책상인데, 제가 지금까지 사용했던 것 가운데 가장 호화로운 가구입니다. 가끔은 책상만 근사하고 글은 그렇지 못한 게 아닌가 하는 자괴감에 시달리기도 합니다. (웃음)

작업을 하는 동안 가장 의지한 반려 [ ________ ]

글을 쓸 때 제 곁에는 늘 호동이가 있습니다. 2016년 창원시에서 발견되어 시보호소에서 1년을 머물다가, 안락사 직전에 한 동물 단체에 의해 구조된 혼종견입니다. 이번 책의 3부에 실린 ‘반려종 사유: 아무에게도 선택받지 못한 개로부터’는 호동이에 관한 글인데, 마지막 문장은 다음과 같습니다. “아무에게도 선택받지 못한 이 개에게 선택받은 일은 내 인생에서 가장 멋진 사건 가운데 하나다.”

호동이

호동이

마감 후 하고 싶었던 일은 무엇인가요?

긴 산책을 하고 싶었고, 실제로 마감한 뒤로는 오래 걷고 있습니다. 예전에는 걷기를 예찬하는 책들을 읽으면 공감하지 못했는데, 요즘은 걷는 시간이 가장 좋습니다. ‘출간 블루’라는 말이 있을 만큼 출간 뒤 우울감을 호소하는 작가들이 많은데, 저도 그 중 한 명입니다. 걷기가 감정을 다스리는 데 도움이 되는 것 같습니다.

할 일이 있을 땐 그것 빼고 모두 재밌게 느껴집니다. 책을 만드는 동안 특히 재밌게 본 남의 콘텐츠는 무엇인가요?

책을 쓰는 동안에는 그날 작업이 끝나면 아무것도 하고 싶지 않았습니다. 기억나는 건 유튜브로 본 ‘귀여운 동물 영상’뿐입니다.

체제를 의심하는 글쓰기는 불온하다. ‘나는 가부장제의 타자였다고, 당신들이 구축한 세계에서 비존재였다’고 증언하는 일 또한 불온하다. 이것은 세계가 오랫동안 삭제하려 했던 이야기다. 침묵하던 자가 말하기 시작할 때 세계는 흔들린다. (「저주받은 말」중에서)

* AI 학습 데이터 활용 금지

지극히 나라는 통증

출판사 | 문학동네

이참슬

다양한 사람의 이야기가 궁금합니다.

![[서점 직원의 선택] 예스24 사내 동호회 추천 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251107-43d6abe9.jpg)

![[요즘 독서 생활 탐구] 책으로 연결되는 사람들](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251106-8bfc37fc.jpg)

![[인터뷰] 천선란, 아름답고 강인한 좀비 이야기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251103-4187ada1.jpg)

![[큐레이션] 꿈꾸고 싶고, 더 나아가 보고 싶은 이야기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251103-2cd19e89.jpg)