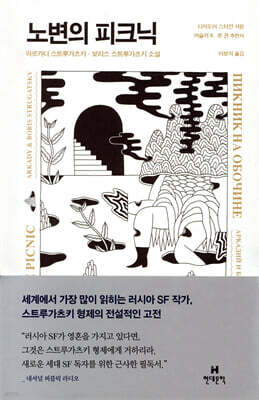

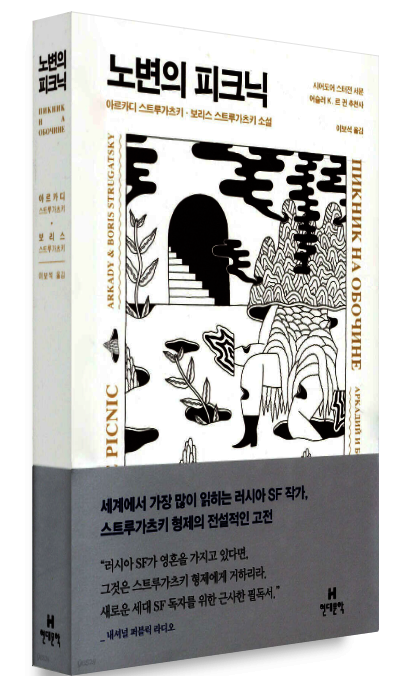

스트루가츠키 형제는 러시아에서 가장 사랑받는 SF 작가 팀이다. 소련 시절부터 스트루가츠키 형제의 여러 작품들은 거의 대부분 영화로 만들어졌다. 예를 들면 안드레이 타르코프스키 감독의 1979년도 영화 <스탈케르>(Сталкер)는 스트루가츠키 형제의 1972년도 소설 『노변의 피크닉』(Пикник на обочине)을 바탕으로 한다. 『노변의 피크닉』은 외계인들이 남기고 간 물체들이 지구 곳곳에서 발견되는 상황을 배경으로 한다. 이 외계 물체들은 신비한 힘을 가지고 있지만 인간이 그 사용법을 완전히 알지 못하기 때문에 아주 위험하기도 하다. 그러나 이런 희귀한 물체를 탐하고 몰래 거래하는 사람들이 있고, 위험을 무릅쓰고 외계물체를 구하러 금지구역에 숨어드는 사람들이 있다. 이런 사람들을 작품 속 세계에서는 ‘스토커’(러시아어 발음으로는 ‘스탈케르’)라고 한다. 원작 소설은 외계 물체에 목숨을 걸고 상상도 하지 못했던 결과를 맞이하는 스탈케르, 외계문명과 외계인이 남긴 물체들을 연구하는 학자 등 여러 인간군상의 모습을 보여준다. 타르코프스키 감독은 소설 속 스탈케르인 ‘레드릭 슈하트’를 중심으로 금지구역에 숨어들어 외계물체를 손에 넣으려는 사람들과 그들이 무사히 돌아오기를 기다리는 가족의 모습에 초점을 맞춘다. 미래를 알지 못하고 그저 주어진 상황에서 그때그때 최선을 다해 살아남아야 하는 인간의 모습이 타르코프스키의 영화 속에서는 처연하고 쓸쓸하게 묘사된다.

스트루가츠키 형제 중 형인 아르카디 스트루가츠키(Аркадий Стругацкий)는 1925년생, 동생 보리스(Борис Стругацкий)는 1933년생이다. (형은 A, 동생은 B로 이름을 지은 부모님도 상당히 유머감각이 있었던 듯하다.) 형 아르카디가 16세가 되던 1941년에 나치가 소련을 침공하여 소련은 다른 나라보다 2년 늦게 제2차 세계대전에 휘말리게 된다. 형제의 아버지는 자원입대했고, 형제는 어머니와 함께 대피했다. 그리고 1943년 아르카디는 18세를 맞아 정식 입대하여 참전했다. 아르카디는 육군 통역학교를 졸업하고 전쟁이 끝난 뒤에도 일본어와 영어 통역관으로 복무하다가 30세 되던 1955년 전역하여 국영출판사에서 근무하게 된다. 한편 동생 보리스는 공과대학에 진학하여 무전통신 기술을 공부했다. 대학원에도 진학했으나 공학 연구를 계속하지는 않았다. 형제는 1958년부터 함께 창작을 시작하여 형 아르카디가 1991년 사망할 때까지 『세상이 끝날 때까지 아직 10억 년』, 『신이 되기는 어렵다』, 『월요일은 토요일에 시작된다』 등 빛나는 걸작들을 집필했다. 보리스 스트루가츠키는 2012년에 사망했다.

스트루가츠키 형제가 창작활동을 시작한 1950년대는 냉전 초기였다. 제2차 세계대전이 끝난 뒤에 세상이 미국 중심의 자유진영과 소련 중심의 공산 진영으로 갈라져 대립하는 가운데 두 진영은 과학기술 경쟁, 특히 우주기술 경쟁에 열을 올렸다. 소련이 1957년 인공위성 발사에 처음 성공했고 이어서 1961년 인류 최초의 우주비행사 유리 가가린이 지구 궤도를 돌고 무사히 귀환했다. 소련과 공산 진영은 축제 분위기였고 인공위성 발사 성공에 영감을 받아 이반 예프레모프가 『안드로메다 성운』을 집필하기도 했다.

예프레모프, 스타니스와프 렘, 스트루가츠키 형제는 비슷한 시기에 이름을 알렸기 때문에 이들의 작품세계는 종종 비교의 대상이 된다. 스트루가츠키 형제는 소련의 공격적이고 식민주의적인 우주기술 정책을 비판했다. 나아가 우주를 ‘정복’하겠다는 인간의 어리석은 야심과 인간이라는 작고 보잘것없는 존재의 한계를 깊이 들여다본다. 『노변의 피크닉』에서 ‘국제외계문명연구소’에 근무하는 리처드 누넌은 발렌틴 필먼 박사와 함께 외계인이 남긴 ‘물체’의 의미와 외계의 지적존재와 접촉할 가능성에 대해 이야기한다. 발렌틴 필먼 박사는 ‘우주에 인간 외에 최소한 한 종류의 다른 지적 존재가 있다는 사실이 밝혀졌지만, 그래서 어쨌다는 거냐’고 다분히 회의적으로 반문한다. 누넌 또한 비슷한 관점을 나타낸다.

“그런데 만약에 내가 알고 보니 그들의 시스템에 전혀 필요하지 않다면요?” 그[누넌]는 활기를 띠었다. “만약에 우리 모두가 쓸모없는 것으로 밝혀진다면요?” (Братья Стругацкие, Пикник на обочине, Литрес 2007, с. 140)

이러한 관점은 스타니스와프 렘의 작품에서도 찾을 수 있다. 『솔라리스』에서 스나우트는 이렇게 외친다.

“우리는 우주로 진출하고 싶은 게 아니라 그저 지구를 우주의 경계까지 넓히고 싶은 거야.” (Stanisław Lem, Solaris, Cyfrant 2012, s. 75)

인간의 지적 능력도, 상상력도 보잘것없어 진정으로 낯선 존재를 마주하면 어떻게 대해야 하는지 알지도 못한다. 그러면서도 인간은 외계 존재들과 접촉하려 한다. 왜냐하면 우주에서 인류가 중요한 자리를 차지한다는 사실을 인정받고 싶기 때문이다. 『노변의 피크닉』에 나타난 이런 관점은 우주‘정복’을 주장하던 소련의 침략적인 과학기술 정책에 대한 전면적인 비판이면서 인간 존재 자체에 대한 성찰이기도 하다. 그래서 스트루가츠키 형제도 소련 정부와 마찰을 빚었다. 1986년 작품인 『세상이 끝나기까지 아직 10억 년』에는 지식 그 자체를 추구하는 과학자와 모든 것을 정치적으로만 해석하고 통제하려 들던 당시 소련 사회체제의 대립이 알게 모르게 드러나기도 한다.

스트루가츠키 형제의 작품들은 21세기 들어 거의 대부분 게임으로 만들어졌다. 그리하여 고국인 러시아뿐 아니라 러시아어를 제1외국어로 사용하는 카자흐스탄 등 구소련 중앙아시아 국가들이나 러시아어 모국어 사용자 공동체가 있는 라트비아 등지에서도 스트루가츠키 형제의 수많은 소설과 이를 각색한 영화, 게임이 여전히 사랑받고 있다.

스트루가츠키 형제는 장편소설만 27권을 썼다. 『폴덴』 시리즈 같은 장대한 우주 모험이나 『월요일은 토요일에 시작된다』처럼 러시아 민담과 전설을 활용한 코믹한 소설 등 작품세계가 넓고 다양하다. 이러한 완성도 높은 작품들이 영어와 일본어로도 번역되어 여러 나라에 널리 알려졌다. 이에 비해 한국에서 스트루가츠키 형제 작품들은 이제 막 소개되는 참이다. 이제라도 스트루가츠키 형제의 대표작들이 적극적으로 발간되고 있어 다행으로 생각한다.

* AI 학습 데이터 활용 금지

정보라

SF와 환상 문학을 쓰고 번역도 한다. 2022년 부커상 최종 후보에 선정됐다. 지은 책으로 『문이 열렸다』, 『죽은 자의 꿈』 등의 장편 소설과 『저주토끼』 『왕의 창녀』 등이 있다.

![[정보라 칼럼] 우리가 20세기 혁명 SF를 다시 읽는 이유](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251015-24d364f0.jpg)

![[정기현 칼럼] 어느 만만한 토성과의 조우](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250925-9da5bf52.jpg)

![[정보라 칼럼] 위대한 예언자이자 SF 작가, 스타니스와프 렘](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250911-1205dac4.jpg)

![[정보라 칼럼] 스파이로 오인 받았던 불운의 소설가, 예프레모프](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250828-c478c237.jpg)