마쓰모토 도시히코 저 / 김영현 역 | 다다서재

제목을 여러 번 읽었다. 살아남기 위해 필요한 게 기쁨이나 자산이 아니고 고통이라니. 그럴 수가 있나. 그런 사람도 있다. 일본의 약물 의존증 권위자인 저자가 자해, 자살, 약물 의존증에 관한 25년 임상 경험을 들려준다. 사람에게 의존하지 못하는 사람이 살아남기 위해 고통을 택한다는 것. 사람 공부 시켜주는 책이다. 읽고 나니 제목의 숨은 뜻이 보인다. 살아남기 위해 필요한 연결.

<봄밤> | 영화

강미자 감독

권여선 작가는 한 인터뷰에서 자신이 술에 약간 중독돼 있다며 말했다. “평생 이 정도의 위험은 감수하며 살고 싶습니다. 위험은 언제나 의미를 낳기 때문입니다.” 그의 단편 ‘봄밤’을 원작으로 한 동명의 영화가 그 증거다. 술은 있는데 말이 없다. 폭력이 없고 소멸이 있다. 서사가 없어도 의미가 남는다. 그저 함께 있음으로 완성되는 현존의 에로스. 죽음의 의지가 생에의 의지가 되는 잔잔한 기적.

『지금 여기 함께 있다는 것』

제임스 퍼거슨 저 / 이동구 역 | 여문책

나 이제 인생의 반환점을 돌았구나. 오십 세를 지나며 든 생각이다. 생의 전반기가 세상으로부터 얻어가는 과정이라면 후반기는 세상에다가 돌려놓는 과정이다. 그게 순리라고 좋은 책들은 말한다. 근데 어떻게 누구와 무엇을 나눌지는 잘 배우지 못했다. 투자와 축적을 부추기는 사회에서 사람답게 살고 싶어서 집어 든 책이다. 부제가 분배에 관한 인류학적 사유. ‘누가 무엇을 왜 가져야 하는가?’ 답을 얻지 못해도 의문을 품는 것만으로도 가치 있는 질문을 던진다.

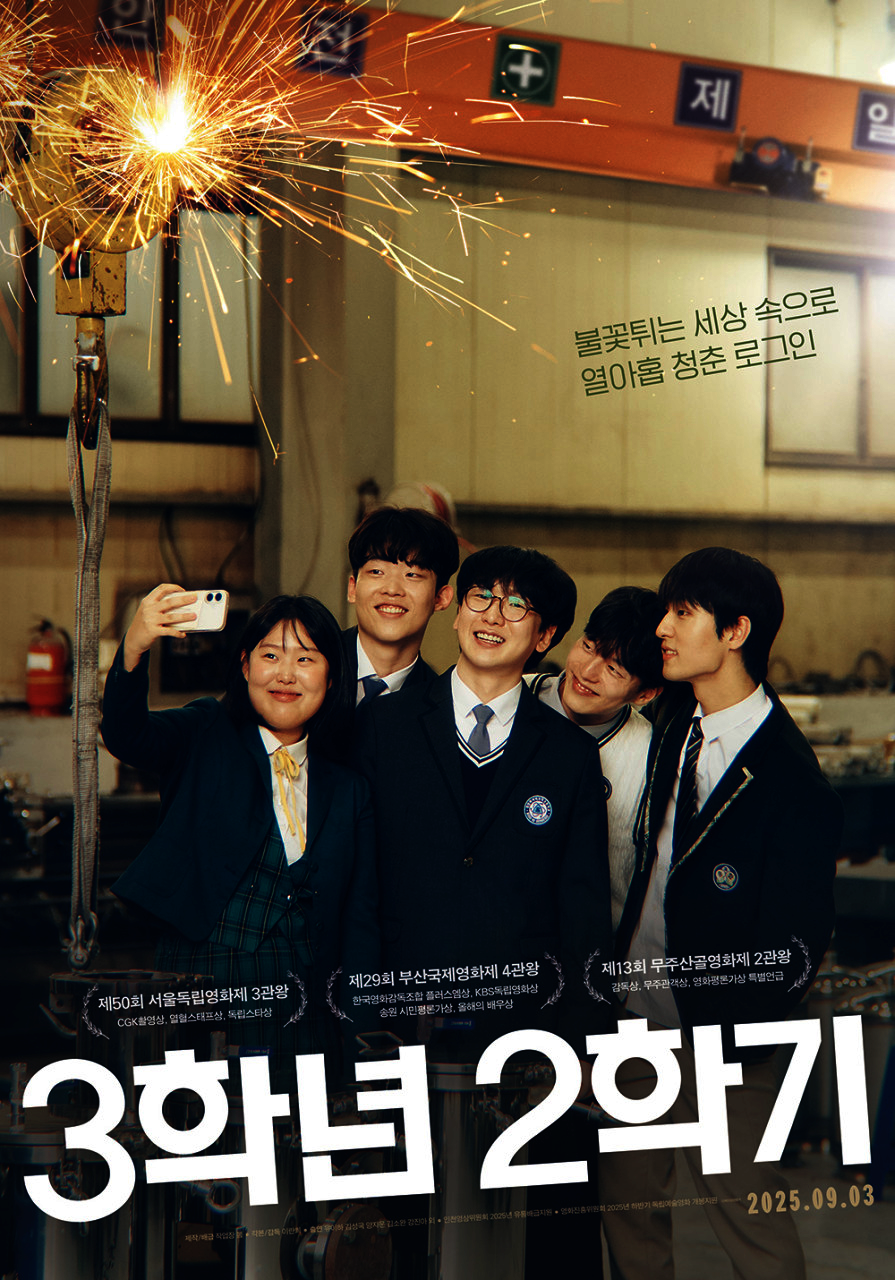

<3학년 2학기> | 영화

이란희 감독

수능을 치지 않는 고3 학생의 2학기는 어떻게 채워질까. 특성화고에 다니는 주인공은 현장실습을 나간다. 어색한 작업복을 입고 쇠를 자르고 용접을 배운다. 이 영화는 소외된 현장실습생 서사에 갇히지 않는다. 학생의 시간에서 노동자의 시간으로 나아가는 생의 이행기 서사다. 한 세계에서 다음 세계로 넘어가는 존재의 위태로움과 강인함을 실감 나게 담아낸다. 집에서도 일터에서도 자기 뜻과 주변 상황을 세심히 살펴 욕망을 조율하고 처신한다. 그렇게 어른이 되어간다. 인간사 보편적 삶의 풍경을 담아내면서도 지금 여기의 문제를 놓치지 않는 수작이다.

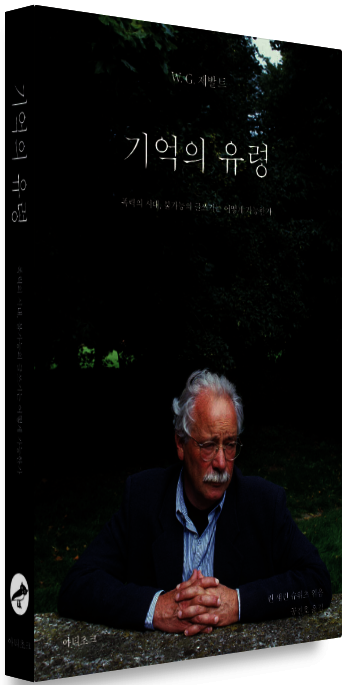

W. G. 제발트 저 / 린 새런 슈워츠 편 / 공진호 역 | 아티초크

기억, 망명, 죽음에 대해 쓰는 제발트는 늘 궁금한 작가였다. 몇 권의 책을 집었으나 완독에 실패했다. 제주도 종달리에 있는 ‘소심한 책방’에서 이 책을 만났다. 제발트의 인터뷰와 평론글이 실린 선집이다. 밀도 높은 글과 대화를 보는 것이 좋아서 평론집과 인터뷰집을 선호하는 나는 주저 없이 골랐다. "망명자들의 이야기를 흡수"하여 세상에 토해내는 한 작가의 세계관과 문학적 태도가 심도 있게 펼쳐진다. 제발트로 들어가는 너른 입구가 되어주는 책이다.

* AI 학습 데이터 활용 금지

은유

르포 작가 『글쓰기의 최전선』, 『알지 못하는 아이의 죽음』, 『있지만 없는 아이들』, 『해방의 밤』, 『아무튼, 인터뷰』 등의 책을 썼다.

![[취미 발견 프로젝트] 손으로 독서하기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250829-08dcde92.jpg)

![[윤경희 칼럼] 인 메디아스 레스 Ⅰ (사건의 한가운데서 Ⅰ)](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250821-361c6026.jpg)