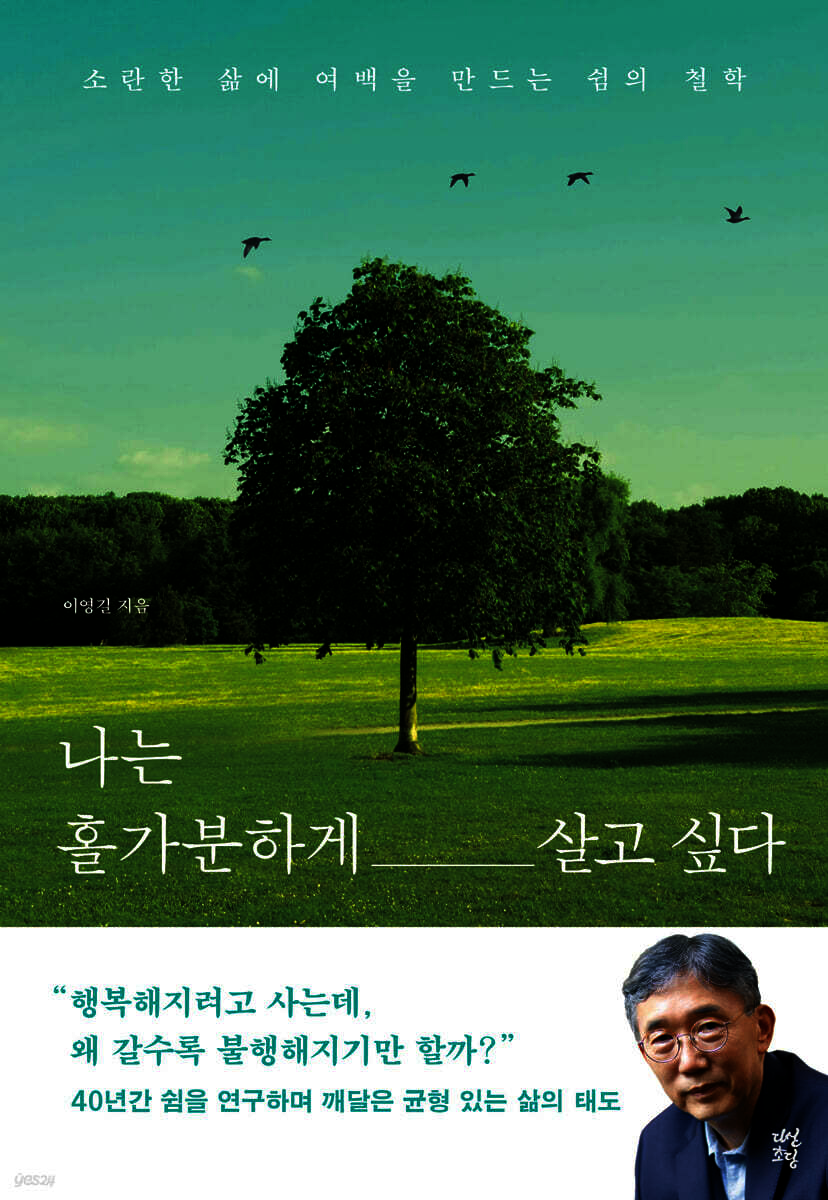

언제부턴가 ‘쉼’도 숙제처럼 느껴진다. 며칠 쉰다고 해결되지 않는 피로, 쉬기 전에 해결해야만 하는 일, 쉬고 나면 쏟아질 업무 때문에 쉬어도 쉬는 것 같지가 않다. 쉴 때마다 죄책감을 느끼기도 한다. 40년간 우리 삶의 여가와 쉼을 연구해 온 여가학자 이영길 교수는 이를 ‘쉼 결핍 증후군’이라 진단하며, 나를 회복시키고 홀가분한 삶을 만드는 쉼이란 무엇인지 이야기한다.

안녕하세요. 간단하게 자기소개 부탁드립니다. ‘여가학’이라는 학문이 다소 생소한데, 학문에 대해서도 간략하게 소개해 주세요.

안녕하세요. 저는 미국에서 오랫동안 학생들을 가르쳐온 여가학 교수입니다. ‘여가학’이라는 말을 들으면 대체로 고개를 갸웃하십니다. 아주 오래전 박사과정을 막 마쳤을 때였어요. 어머니께서 물으셨죠. “너는 도대체 뭐로 박사학위를 받았니?” 제가 대답했습니다. “여가학이요.” 그러자 어머니가 크게 웃으며 한마디 하셨습니다. “노는 것도 공부해야 하냐?” 많은 분이 비슷하게 생각하세요. 하지만 여가학은 단순히 ‘노는 법’을 연구하는 학문이 아닙니다. 사람들이 일이나 각종 의무에서 벗어난 자유 시간에 무엇을 선택하는지, 그 선택이 그들의 정체성과 삶의 방향에 어떤 영향을 주는지를 탐구하는 분야예요. 여유롭고 한가해 보이기만 하는 자유 시간에는 그 사람의 가치관, 관계, 자아상이 고스란히 담겨 있습니다. 그게 바로 여가의 힘이죠.

오랫동안 미국에서 연구하고 가르쳐오셨는데, 한국에서 책을 출간하기로 결심하신 이유가 있으실까요?

저는 2009년부터 칼빈대학교에서 ‘쉼’에 대한 강의를 시작했습니다. 실험처럼 시작했지만, 학생들의 반응이 예상보다 컸습니다. 누군가는 “이 수업 하나 들으려고 대학에 온 것 같다”라고 말하기도 했죠. 그때 생각했어요. ‘쉼에 대한 이 이야기는 언젠가 한국어로도 꼭 전해야겠다. 쉼이 필요한 건 미국의 학생들만이 아니니까.’ 그것이 이 책을 쓰기로 한 이유입니다.

이 책은 단순히 지금까지의 연구를 정리한 결과물만은 아닙니다. 오랜 시간 제 안에 고여 있던 이야기, 제 삶의 질문과 응답 그리고 마음속에서 자라온 고백에 가깝습니다. 제 삶의 전환점이기도 해요. 앞으로 가고 싶은 방향을 담은 조용하지만 확실한 첫걸음이죠. 제가 이렇게 용기를 냈듯, 누군가도 작지만 분명한 쉼의 용기를 얻을 수 있다면 그것만으로도 충분하다고 생각하며 썼습니다.

현대인의 상당수가 ‘쉼 결핍 증후군’을 앓고 있다는 말이 인상적이었습니다. ‘쉼 결핍 증후군’은 어떤 것인지 설명을 부탁드려도 될까요?

우리에게 쉼이란 점점 어려운 일이 되어가고 있습니다. ‘나는 왜 쉬어야 하는가?’라는 질문에 답하지 못하고, 쉬더라도 죄책감을 느낍니다. 쉬고 있으면 쓸모없는 사람이 된 것 같은 기분이 들기도 하고요. 몸이 멈춰도 머리는 여전히 일하고 있고, 마음은 불안합니다. 손에서 스마트폰이 떨어지지 않고요. ‘그래도 한가한 것보다 바쁜 게 낫다’라고 생각할 수도 있지만 사실 그건 바쁜 게 좋아서가 아닙니다. 바쁘지 않으면 불안해서죠. 이런 모습들이 바로 쉼 결핍 증후군의 보편적인 증상입니다.

쉼 결핍 증후군은 “쉬어도 괜찮다”라고 말해주지 않는 사회 구조에서 극심해집니다. 이 구조 안에 오래 머물다 보면 개인의 마음속에서도 쉼은 점점 작아집니다. “나는 아직 쉴 자격이 없어.” “쉬는 건 게으름이야.” 이런 내면의 목소리가 자리 잡게 되죠. 그리고 이런 상황은 한 사람의 삶의 방향과 질을 좌우합니다.

쉼 결핍 증후군은 시대가 앓는 병입니다. 다행히도 치료가 대단히 어렵지는 않습니다. 아주 작은 실천으로도 가능하죠. 멈추는 연습, 천천히 걷는 연습, 아무것도 하지 않는 연습…. 그 사소한 시도들이 삶을 다시 숨 쉬게 만들어줍니다. 인스타그램 속 화려한 휴가철 사진들처럼 멋지게 쉬지 않아도 좋습니다. 하루에 단 5분이라도 한숨을 편히 내쉴 수만 있다면 됩니다.

‘쉼’이라고 하면 많은 분이 일주일 남짓한 연휴나 휴가를 생각하실 것 같습니다. 지금이 여름휴가 기간이기도 하고요. 하지만 교수님이 말씀하시는 쉼은 그런 개념이 아니지요.

맞습니다. 대부분 ‘쉼’ 하면 휴가부터 떠올리죠. ‘며칠이나 쉴 수 있지?’ ‘어디로 가야 하지?’ 하고요. 사실 저도 그런 쉼을 좋아합니다. 맛있는 거 먹고, 걷고, 자고, 아무 일도 안 하고. 그런데 막상 휴가가 끝나고 나면 마음속에 묘한 공허감이 남을 때가 있습니다. 몸은 분명 쉬었는데 이상하게도 영혼이 여전히 헉헉대는 느낌이랄까요.

제가 책에서 말하는 쉼은 그런 의미에서 조금 다른 개념입니다. 휴가처럼 한 시점에 몰아서 즐기는 이벤트가 아니라 삶을 바라보는 새로운 시선이자 태도입니다. 단순히 일에서 도망치는 게 아니라 일과 삶을 포함한 나 자신을 다시 바라보는 과정에 더 가깝지요. 쉼에는 깊고 넓은 층위들이 있습니다. 제가 책에서 제안한 여섯 가지 쉼의 언어들은 쉼을 단순히 ‘하지 않는 상태’가 아니라, ‘다르게 살아내는 연습’으로 확장시켜 줍니다.

말씀하신 여섯 가지 쉼을 간략하게 소개해 주실 수 있으실까요?

쉼을 연구하고 가르치는 사람으로서 늘 하나의 질문 앞에 머무르게 됩니다. ‘무엇이 진짜 쉼인가?’ 이 질문에는 명료한 답이 없습니다. 사람마다 쉼의 모습이 다르고, 살아가는 환경과 문화에 따라 의미도 달라지기 때문입니다. 그래서 저는 쉼을 어떤 정의로 가두기보다는 삶 속에서 마주할 수 있는 여섯 가지 ‘쉼의 꼴’을 살펴보았습니다.

‘멈춤의 쉼’은 아무것도 하지 않아도 괜찮다고, 일을 마치지 않아도 쉴 수 있다고 스스로를 안아주는 순간에 찾아옵니다. ‘일하지 않는 쉼’은 일로 사람의 정체성을 규정하는 사회에서 ‘일하지 않는 나’도 가치 있다는 믿음을 가질 때 피어납니다. ‘욕망을 재조정하는 쉼’은 내면의 무질서한 욕망을 다듬고 절제할 때 시작되죠. ‘기쁨의 쉼’은 잊고 있던 기쁨의 감각을 다시 깨우는 시간이며, ‘느긋한 쉼’은 ‘지금 여기’에 충실한 삶의 태도입니다. 마지막 ‘사랑의 쉼’은 연결되고 돌보고 함께 웃는 그 순간 우리 곁에 머무르는 쉼입니다.

어떤 분은 멈춤의 꼴에서, 또 어떤 분은 느긋함의 꼴에서 쉼을 누리실지도 모르겠습니다. 하나하나의 쉼의 꼴 안에 여러분의 삶이 조용히 스며들 수 있다면 그것으로 이 책은 충분히 그 역할을 했다고 믿습니다.

개인적으로 ‘욕망을 재조정하는 쉼’을 다룬 5장이 마음에 와닿았습니다. 개인이 쉬지 못하는 가장 큰 이유 중 하나가 ‘욕망’이라고 생각했거든요. 욕망을 관리하지 못하면 ‘마음의 싱크홀’이 생긴다는 대목이 인상적이었는데, 혹 교수님께서도 이런 경험을 해보셨을까요?

정말 중요한 질문입니다. 5장을 쓰는 게 정말 힘들었어요. 저에게는 부끄러운 고백의 장이었기 때문입니다. 제 이야기를 하지는 않았지만 제 삶을 아픈 마음으로 돌아보며 쓴 장입니다. 저는 오랜 세월 성공과 생산성만을 붙들고 살아왔습니다. 무언가를 이루겠다는 욕망, 내 존재를 증명하겠다는 욕망에 사로잡혀 쉼 없이 달렸죠. 책상에 오래 앉아 지낸 탓에 지금은 당뇨병과 고관절염이라는 병을 안고 살고 있습니다. 통증은 낮과 밤을 가리지 않습니다. 저를 무너지게 했던 시간의 흔적이 몸과 마음에 고스란히 남았죠. 가정도 한때 무너지기 직전까지 흔들렸습니다. 그 시절의 저는 분명 ‘마음의 싱크홀’이 생긴 사람이었습니다. 욕망은 정당화의 달인이더군요. ‘지금 아니면 안 돼.’ ‘내가 조금만 더 하면 모두가 편해질 거야.’ ‘이 정도는 버텨야지.’ 하지만 돌이켜보면 그건 성취가 아니었습니다.

이 책은 저의 늦은 반성문이기도 합니다. 그때로 돌아간다면 덜 성공해도 좋으니 더 살아 있는 사람으로 살고 싶습니다. 성과와 인정에 집착하느라 너무 많은 것을 잃었기에 이제는 멈출 줄 아는 사람, 느긋한 사람, 이웃을 사랑할 줄 아는 사람이 되고 싶어요. 지난날 때문에 지금은 그런 삶이 얼마나 귀한지 깊이 깨닫고 있습니다. 그래서 이 고백이 누군가의 욕망을 잠시나마 멈춰 세우는 데 쓰인다면 제 인생에서 가장 가치 있는 일이 될 것 같습니다.

‘홀가분하게 살고 싶다’는 마음으로 인터뷰와 책을 읽어보는 독자분들게 마지막으로 어떤 말을 하고 싶으신가요?

“홀가분하게 살고 싶다”라는 말, 참 자주 듣고 또 많이들 공감하는 말이죠. 그런데 저는 이 표현을 생각할 때마다 조심스러워집니다. ‘가볍게 살겠다’거나 ‘아무 책임 없이 떠나겠다’ 같은 뉘앙스로 읽힐까 걱정되기 때문입니다. 제가 말하는 홀가분함은 전혀 다른 결의 표현입니다. 홀가분하게 살겠다는 건 삶을 덜 소비하고 덜 착취하며 더 깊이 바라보며 살아가겠다는 조용한 선언입니다. 홀가분한 삶은 남을 착취하지 않고, 나 자신도 갈아 넣지 않으며, 속도보다는 방향을, 성공보다는 진실함을 선택하는 삶이지요. 또한 홀가분함은 무책임이 아닙니다. 진짜 중요한 것만 남기고 나머지는 내려놓을 줄 아는 용기입니다. 타인의 기대와 비교의 굴레에서 벗어나, 자기 내면을 정직하게 들여다볼 줄 아는 사람만이 홀가분하게 살 수 있습니다. 혹 이 글을 읽는 분들 중에 ‘내가 그렇게 살아도 괜찮을까? 멈춰도, 내려놔도 여전히 나는 괜찮은 사람일까?’ 생각하는 분이 있다면 이렇게 말해주고 싶습니다.

“괜찮습니다. 충분히 잘 살아내고 있습니다. 홀가분하게 살겠다는 건 아무것도 안 하겠다는 말이 아니라 나를 더 깊이 들여다보고, 더 정직하게 살아가겠다는 다짐이기 때문입니다. 그 다짐 하나로도 당신은 충분히 아름다운 길 위에 서 있습니다. 진심으로 응원합니다.”

* AI 학습 데이터 활용 금지

나는 홀가분하게 살고 싶다

출판사 | 다산초당

출판사 제공

출판사에서 제공한 자료로 작성한 기사입니다. <채널예스>에만 보내주시는 자료를 토대로 합니다.

![[인터뷰] 이다, 관찰하는 순회자](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250730-788ba31a.jpg)

![[큐레이션] 여름 기억 레시피](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250729-cc89be0e.jpg)

![[리뷰] 여성들의 로맨틱한 성장기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250729-26ddf5f5.jpg)

![[송섬별 칼럼] 저기서부터 여기까지 몽땅 ②](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250604-2468aa04.png)

![[취미 발견 프로젝트] 활기찬 일상을 위한 체력 단련](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250530-1549a28e.jpg)

jsd-happy

2025.08.06