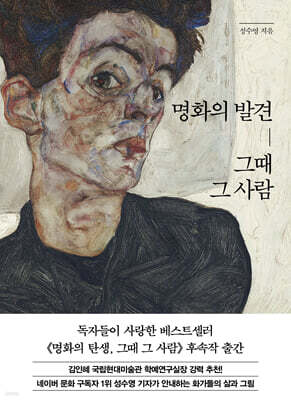

유려한 스토리텔링으로 예술 분야 베스트셀러 1위를 기록하며 독자들의 뜨거운 사랑을 받고 있는 한국경제신문 성수영 기자가 『명화의 탄생, 그때 그 사람』과 『명화의 발견, 그때 그 사람』에 이은 세 번째 이야기를 선보인다. 술술 읽히면서도 울림과 재미와 감동을 주는 매혹적인 글로 펼쳐지는 화가와 작품에 대한 이야기를 읽다 보면, 그동안 어렵게만 느껴지던 미술이 친근하게 다가오고 자신도 모르게 미술에 대한 이해와 깊이가 확장되는 놀라운 체험을 할 수 있을 것이다.

작가님 안녕하세요. 먼저 자기 소개 부탁드립니다.

안녕하세요, 성수영입니다. 한국경제신문 문화부에서 미술과 문화재를 담당하는 기자로 일하고 있습니다. <성수영의 그때 그 사람들>이란 칼럼을 3년째 연재하고 있습니다. 책을 쓰고 강연도 합니다.

<성수영의 그때 그 사람들> 은 ‘미술은 어렵다’라는 편견을 깨뜨린 화제의 코너인데요, 이 연재를 시작하게 된 계기가 있으실까요?

멋진 계기가 있다면 좋겠지만 그렇지는 않습니다. 연재 시작 당시에는 기자 이름을 단 연재 코너를 만드는 게 언론계의 대세였어요. 회사에서 “너도 뭐든 하나 연재하라”고 지시했는데, 6개월 정도 뭉개다가 부장의 성화에 못 이겨 어쩔 수 없이 시작했습니다. 그런데 생각 외로 반응이 좋았어요. 예술에 대한 이야기가 좀더 쉽고 재미있으면 좋겠다고 평소 생각했는데, 저 같은 분들이 많구나 싶었습니다. 칭찬해주신 분들 덕분에 신나게 쓸 수 있었고, 어느새 세 번째 책 출간까지 왔습니다.

연재를 하실 때 가장 중점을 두는 부분은 무엇인가요? 수많은 역사적 인물과 작품 중 ‘한 편의 이야기’로 풀어낼 대상을 선정하는 기준이 궁금합니다.

일단 화가 한 명을 고릅니다. 원래 알고 있었든, 최근 우연히 알게 되었든, 선택은 무심코 이끌리듯 이뤄집니다. 그 후엔 그 화가를 깊게 공부하며 알아갑니다. 그리고 알게 된 삶과 매력을 글로 씁니다.

실패할 때도 꽤 많습니다. 이야기가 충분하지 않거나 글로 풀어낼 자신이 생기지 않으면, 인연이 아직 닿지 않았다 생각하고 새로운 사람을 찾습니다. 하지만 잘 될 때도 있습니다. 생각보다 더 흥미로운 삶의 이야기, 전에 몰랐던 좋은 작품을 볼 때는 정말 설레고 짜릿합니다. 말하고 보니 마치 누군가를 만나 알아가는 과정 같네요.

작가로서 가장 애착이 가는 에피소드나, 개인적으로 시사점이 컸던 화가 혹은 인물이 있으실까요? 그 이유도 함께 듣고 싶습니다.

기대했던 것보다 더 흥미로운 삶, 더 좋은 작품들을 갖고 있는 화가들이 좋습니다. 이번 책에선 죽음을 다룬 페르디난트 호들러, 아르놀트 뵈클린이 그랬습니다. 미술 기자 일을 하면서 갖게 된 생각인데, 예술의 궁극적인 주제는 삶과 죽음인 것 같습니다.

에피소드로 본다면 메리 카사트입니다. 표지 그림의 주인공입니다. 그 시대 드물었던 독신주의 여성, 여성주의자, 드가와 '썸'을 탔던 화가로만 카사트를 설명하는 글이 많습니다. 그런데 정작 카사트를 유명하게 만든 건 어머니와 아이를 그린 그림들이에요. 왜 그랬을까요? 카사트는 사실 마음 속으로 자신의 독신주의를 후회하고 있었을까요? 뻔한 이야기를 하면서 누군가의 삶을 그런 식으로 부정하고 싶지 않았습니다. 뭔가 더 있을 것이라고 생각했습니다.

그래서 카사트의 삶을 파봤습니다. 시누이 로이스 뷰캐넌의 존재, 그리고 시누이와의 갈등에 대한 기록들을 발견했습니다. 그 기록들을 중심으로 이야기를 전개했습니다. 쉬운 작업은 아니었지만 결과물에 만족합니다.

『명화의 비밀, 그때 그 사람』 이번 책이 벌써 3번째 시리즈라고 들었어요. 시리즈마다 담고 있는 내용이 모두 다를 것 같은데요, 어떤 특징을 가지고 있나요?

특징이 없는 게 이 시리즈의 특징입니다. 여러 화가들의 이야기를 모은 형식이라 2권이 마음에 드신다면 2권, 3권이 마음에 드신다면 3권만 보셔도 감상에 아무런 지장이 없습니다. 다만 이런 차이는 있습니다. 1권 ‘탄생’은 유명한 화가들이 가장 많이 등장합니다. 2권 ‘발견’은 라이벌 관계를 비롯한 화가들의 관계성에 조금 더 집중했습니다. 이번에 나온 3권은, 먼저 몬드리안이나 마티스처럼 추상미술 작가들을 많이 다뤘습니다. 추상미술이 무엇이고 어떻게 발전했는지를 서술했기 때문에 미술관에서 현대미술 작품을 보실 때 좀 더 도움이 되실 거예요. 그간 국내에 잘 알려지지 않았던 화가들, 하지만 정말 아름다운 그림과 흥미로운 이야기를 지닌 화가들이 많이 들어갔다는 것도 특징입니다. 피에르 보나르, 에두아르 뷔야르, 펠릭스 발로통 같은 ‘나비파’ 화가들이 대표적입니다.

기자님의 일상에서 ‘예술’을 마주하는 순간은 언제인가요? 미술관 외에도 그림이나 예술을 즐기는 개인적인 방법이 있다면 알려주세요.

예전에 좋아하는 노래를 모닝콜로 설정한 적이 있습니다. 그러고 나니 그 노래가 싫어졌습니다. 좋아하는 그림을 휴대전화 배경화면으로 썼더니 아름다움이 잘 느껴지지 않게 됐고요. 예술 작품 그 자체는 일상에서 너무 자주 마주하면 오히려 그 빛이 흐려지는 면이 있는 것 같습니다. 대신 예술에 관한 이야기를 나누고, 듣고, 보는 건 즐겁고 유익한 일입니다. 예술을 감상하는 소중한 순간을 더 기대하게 되고, 직접 작품을 봤을 때 느끼는 감동을 몇 배로 느낄 수도 있으니까요.

명화라는 어려운 장르의 글도 흥미롭게 쓰시는 걸로 유명하시잖아요. 기자로서 ‘재미있게 쓰는 글’에 대해 가지고 계신 철학이나 노하우가 있다면 들려주세요.

저는 예술에 관한 글을 쓸 때 이런 글을 쓰려고 노력합니다. 쉽고 친절해서 부담없이 읽을 수 있다. 하지만 여러 뜻을 담고 있어서 읽을수록 새로운 의미가 보인다. 감정이 지나치지 않아 부담스럽지 않다. 그럼에도 흥미진진하고 감정을 이입하게 된다.

하지만 글을 쓰고 강연을 하면서 더 중요한 게 있다는 사실을 깨달았어요. 어떤 이야기가 재미있게 느껴진다면 듣는 사람이 이야기를 받아들일 준비가 됐기 때문입니다. 아무리 재미있는 농담을 해도 듣는 사람이 몸이 아프다거나, 귀가 안 좋다거나, ‘어디 얼마나 잘 하나 보자’라는 마음가짐이라면 별로 재미없겠지요. 제 글이 재미있으시다면, 그건 여러분의 마음이 열려 있는 덕분입니다.

* AI 학습 데이터 활용 금지

출판사 제공

출판사에서 제공한 자료로 작성한 기사입니다. <채널예스>에만 보내주시는 자료를 토대로 합니다.

![[리뷰] 내 머릿속에 코끼리의 뇌가 들어찬다면?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250703-b0c427ea.jpg)

![[송섬별 칼럼] 범인은 현장에……](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250702-9644fa19.jpg)

![[더뮤지컬] <어쩌면 해피엔딩> 박천휴 작가, 브로드웨이에 닿은 진심](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250702-18f43515.jpg)

![[미술 전시] 론 뮤익 개론서](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250430-49a532fe.jpg)

tomcat66

2025.07.05