2021년 2월 22일, 다프트 펑크(Daft Punk) 공식 계정에 '에필로그(Epilogue)'라는 이름의 영상이 게시됐다. 8분 남짓의 길이 속, 자체 제작한 영화 <다프트 펑크의 일렉트로마>(2006)에서 토마스가 자폭을 택하는 후반부 장면과 <Random Access Memories>의 수록곡 'Touch'가 차례로 등장한다. 그리고 이내 의미심장한 문구 ‘1993-2021’ 이 화면에 나타난다.

처음에는 의미조차 알아차리지 못했다. 너무나도 갑작스러운, 그리고 동시에 그간 고수해온 신비주의만큼이나 다프트 펑크스러운 해체 선언이었다. 1993년 첫 싱글을 시작으로 그래미 어워드 5관왕의 신화를 거머쥐고, 전 세계를 호령하는 뮤지션으로 거듭난 전설적인 프랑스 일렉트로니카 듀오의 28년 행보는 그렇게 조용히 막을 내렸다.

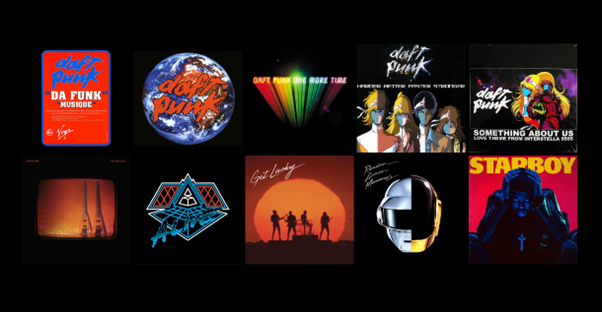

토마스 방갈테르(Thomas Bangalter; 이하 토마스)와 기마누엘 드 오멩 크리스토(Guy-Manuel de Homem-Christo; 이하 기마누엘)로 구성된 다프트 펑크가 거쳐온 음악적 분기점을 짚어본다. 설명을 도울 열 곡도 마련했다. 단순 전자 음악에만 국한된 것이 아닌, 여러 장르와의 교류를 일궈내고 독특한 페르소나를 제시한 아티스트인 만큼 긴 역사를 추리는데 한없이 부족한 숫자일 수도 있다. 다만 이들을 처음 접하는 이에게는 다소 성기더라도 견고한 틀의 입문서가, 그리고 같은 세대를 겪으며 성장한 이에게는 오랜만에 다시 한번 이어폰을 집어들 계기가 되었으면 하는 바람이다.

펑크(Punk)에서 훵크(Funk)로

‘ Da funk’ , <Homework>, 1995

‘ Around the world’ , <Homework>, 1997

첫 발자국은 록이었다. 파리의 한 중학교에서 만나 친해진 토마스와 기마누엘은 훗날 피닉스(Phoenix)의 멤버 로랑 브랑코위츠(Laurent Brancowitz)와 함께 3인조 록 밴드 달링(Darlin')을 결성하여 본격적인 음악 활동을 시작한다. 물론 처음부터 주목받은 것은 아니다. 오히려 이들에게 쏟아진 것은 비판이었다. 당시 이들은 비치 보이스의 커버곡을 전전하던 아마추어에 불과했고, 발표한 데모곡은 설상가상으로 영국의 평론지 <멜로디 메이커>에 의해 ‘멍청한 펑크록(Daft Punky Thrash)’ 이라는 처참한 혹평을 받기도 했다.

널리 알려진 일화지만, 이 발언은 현재의 그룹명인 '다프트 펑크'가 탄생의 계기가 되었다. 부정적 낙인을 되려 전면에 걸어 버리며 돌파를 감행한 셈이다. 로랑을 제외한 둘은 과감히 기타를 내려놓고, 1990년대 중반부터 유럽과 영국을 강타한 테크노 열풍에 힘입어 그것보다 조금 더 앞선 1980년대 하우스(House) 음악으로의 노선을 택한다. 그리고 둔탁한 드럼 머신의 박자감과 신시사이저의 애시드(Acid) 효과를 화려하게 섞은 결정적 싱글 ‘Da funk’ 를 발표하며 전세를 뒤집기 시작한다. 쟝 미셸 자르(Jean Michel Jarre) 이후 프랑스 전자 음악계의 명성을 이을 충격적인 신인의 탄생이었다.

이후 버진(Virgin) 레이블과 계약을 마친 스무 살 초반의 다프트 펑크는 젊은 패기와 넘치는 영감을 날것의 전자음으로 구체화한 첫 정규작 <Homework>(1997)를 발매한다. 그중 두드러진 트랙은 7분짜리 대곡 ‘Around the world’ 다. 몽롱한 음성 변조를 거친 한 구절이 작중 내내 반복되는, 실로 단순한 구조를 지닌 이 곡은 비슷한 패턴이 자아내는 중독성과 그루브로 수많은 클러버를 열광케 했다. 영국 댄스 차트의 정상을 밟았고, 그래미 어워드 댄스 레코딩 부문에 노미네이트되는 기염을 토했다. 기이한 분장의 캐릭터가 리듬에 맞춰 원형으로 도는, 미셸 공드리 제작 뮤직비디오의 환락적인 영상미 역시 숱한 화제를 끌었다.

인간을 사랑한 로봇

‘ One more time’ , <Discovery>, 2000

‘ Harder, better, faster, stronger’ , <Discovery>, 2001

‘ Something about us’ , <Discovery>, 2001

데뷔작이 클럽 신에서의 프렌치 하우스(French House) 부흥을 알렸다면, 그로부터 4년 후 접근성을 가득 머금은 <Discovery>는 이러한 댄서블한 복고의 재현을 지하에서 꺼내 세상에 알린 창구와 같았다. 진가가 '발견(Discovery)'되는 순간이었다. 그들은 도나 섬머(Donna Summer)가 활약하던 1970년대의 기억을 '발굴'하여 2000년대에 맞게끔 재가공하는 현대화 작업을 거쳤고, 오토튠 보컬과 명징한 음선으로 청중을 사로잡는 법을 연마하기 시작했다.

이런 노하우의 산물이 바로 ‘One more time’ 이었다. ‘춤을 멈출 수 없다’ 는 노랫말처럼, 빌보드 댄스 차트의 정상으로 도약한 곡의 승승장구는 걷잡을 수 없이 곳곳에서 울려 퍼지기 시작했다. 이에 <은하철도 999>의 작가 ‘마츠모토 메이지’ 가 전 트랙의 뮤직비디오를 제작한 장편 애니메이션 <인터스텔라 5555>가 주어지자, 남녀노소 할 것 없이 모두가 전폭적인 찬사를 보내기 시작했다. 전성기가 찾아온 것이다.

상업적 성공을 가져온 곡이 ‘One more time’ 이라면, 장기적 관점에서 전지구적 신드롬을 불러일으킨 것은 ‘Harder, better, faster, stronger’ 였다. 몇 가지 단어로 이뤄진 짧은 문장으로 얽힌 가사와 이에 톱니처럼 상응하고 현란하게 움직이는 훵크(Funk) 사운드가 자리한 이 곡은 특유의 리듬감과 재치 있는 노랫말로 흥미를 끌며 수많은 패러디 영상을 낳았다. 물론 두 곡과 더불어 앨범의 모든 트랙이 과거 타 아티스트의 곡을 절묘하게 짜깁기한 결과물이라는 사실이 후에 밝혀지면서 큰 논란을 낳기도 했지만, 이를 감안할 만큼의 놀라운 샘플링 실력이 주목받으면서 되레 명반으로 칭송받는 해프닝이 발생하기도 한다. 훗날 2007년, 카니예 웨스트는 이 곡을 다시 한번 샘플링하며, 일렉트로닉과 힙합의 극적 조우를 성사시킨 ‘Stronger’ 를 통해 입지적 성공을 거둔다.

‘지금이 알맞은 시간이 아닐지 몰라

내가 걸맞은 사람이 아닐 수도 있어

하지만 우리 둘 사이에는 무언가 있어...’ – ‘Something about us’ 中

그들은 인간과 기계의 조화를 꿈꿨다. 초기 전자 음악의 시대를 연 독일의 크라프트베르크(Kraftwerk)의 <The Man-Machine> 속 의지를 계승했다. <Discovery>가 단순 춤추기 좋은 역동성 외에도, 의도적으로 입력된 쓸쓸함과 애틋함이 존재하는 이유다. 상반된 기조지만 저마다의 사랑을 노래한 ‘Digital love’ 와 ‘Something about us’ 의 경우가 그랬다. 딱딱한 로봇의 금속성 이미지, 그러나 그 안에는 누구보다 부드럽게 파동을 일으키는 아련한 온기가 있었다. 앨범 한켠 조용히 자리한 이 노래가 기억에 남아 지금까지 회자될 수 있었던 것도 이들이 차가운 신시사이저 조율만이 아닌, 심장 깊숙한 곳에 파고들 줄 아는 곡을 쓸 수 있는 아티스트였기 때문이다.

시도와 실패, 그리고 부활

‘Technologic’ , <Human After All>, 2005

‘ Television rules the nation / Crescendolls’ , <Alive 2007>, 2007

뼈대만 남은 기괴한 꼭두각시 인형이 고개를 까딱거리며 단조로움 속 반복되는 인간의 삶을 풍자하듯 읊는다. 다소 당혹스러운 ‘Technologic’ 의 그로테스크한 단상이다. 음악적 조명은 여전히 인간과 기계 사이의 ‘관계’ 를 비추고 있었지만, 이번에는 어감이 조금 다른 ‘인류와 기술’ 이 빚어낸 마찰이었다.

2005년 등장한 3집 <Human After All>에는 우주 유영의 몽롱한 낭만과 댄스홀의 찬란한 열기는 없었다. 오직 발전만을 추구하는 현대사회의 이면과 그로부터 도래할, 인간미라고는 전혀 존재하지 않는 조지 오웰의 ‘1984’ 가 경고하던 참혹한 미래상이 담겨 있을 뿐이었다. 땀으로 흥건해진 무대로의 진출을 권하던 음악은 어느새 차갑게 식어버린 채 철저한 강압과 지배 어투 아래 놓였고, 능란한 멜로디 라인은 헤비한 기타의 전율과 단선적 파열음으로 둔갑했다. 모두가 깜짝 놀란 과감한 변신이었다.

음반은 출시 한 달 만에 골드 인증을 따내며 승승장구했고, ‘Robot rock’ 은 댄스 차트에서 상위권을 거두었으며, ‘Technologic’ 은 아이팟 광고 음악으로 채택되었다. 그러나 신선함이 낳은 주목은 일시적 현상에 그쳤다. 이들이 건설한 디스토피아는 철학 면에서는 비약이었을지 몰라도 조악한 사운드와 부족한 내실로 더 이상의 성과를 이루지 못했다. 결국 사람들은 등을 돌려버렸고, 앨범은 잊히기 시작했다.

그러나 혹평을 그룹 이름으로 내건 그룹인 만큼, 다프트 펑크에게는 무서울 정도로 집요한 자존심이 있었다. 대중과 평단의 외면 가운데 절치부심의 자세로 칼을 갈았다. 그리고 라이브 실황을 담은 ‘Alive’ 시리즈의 다음 행선지 <Alive 2007>를 증명의 장으로 삼았다. 이들이 택한 방식은 바로 커리어를 전부 한 데 ‘매시업’ 하는 것. 도통 실현조차 어려워 보이던 계획은 천부적인 믹싱 능력 아래 우수하게, 그리고 압도적으로 집행되었다.

결과적으로 그들은 다소 저평가 받던 3집을 주축으로 다시 한번 판을 뒤집었다. 완벽한 승리였다. <Alive 2007>이 가져온 라이브 셋은 역사에 남을 최고의 퍼포먼스로 자리 잡았다. 비록 이날 공연의 하이라이트는 ‘Around the world / Harder, better, faster, stronger’ 의 몫으로 돌아갔지만, ‘Television rules the nation / Crescendolls’ 는 그 숨 가쁜 현장의 기운을 온전히 느낄 수 있는 트랙이다. 관객들이 하나둘 따라 부르기 시작하는 순간, 그들이 딛고 일어났다는 실감에 전율이 벅차오를 것이다.

그리고 영원히 저장되기 위하여

‘ Get lucky’ , <Random Access Memories>, 2013

‘ Touch’ , <Random Access Memories>, 2013

‘ I feel it coming’ , <Starboy>, 2016

그로부터 꽤 오랜 시간이 흘렀고, 그들은 다시 ‘인간성’ 에 주목했다. 정규 4집 <Random Access Memories>(2013)은 과격한 전자음 대신 손때 묻은 아날로그 악기로 디스코의 영위와 황금빛 미러볼에 대한 헌사를 가져온다. 시간의 축적은 영감이 되었고, 경험의 축적은 재산이 되었다. 뉴욕의 리스닝 파티에서 만난 디스코 그룹 쉭(Chic)의 기타리스트 나일 로저스(Nile Rodgers)와 그루브한 창법의 소유자 퍼렐 윌리엄스(Pharrell Williams)와 함께 주조한 'Get lucky'는 제2의 전성기를 불러왔다. 그간 디스코와 훵크(Funk)라는 무기를 휘두르는 위치에 있던 그들이, 그 자체로 노스탤지어의 소구체가 되는 경지에 다다른 것이다.

다프트 펑크는 도나 섬머의 프로듀서로 유명한 이탈리아 출신의 작곡가 조르지오 모로더(Giorgio Moroder)를 호출했다. 포스트 펑크 리바이벌 밴드 스트록스의 줄리안 카사블랑카스와 사이키델릭 밴드 애니멀 콜렉티브(Animal Collective) 출신의 판다 베어(Panda Bear), 그리고 소프트 록 뮤지션 폴 윌리엄스(Paul Williams) 등 많은 아티스트가 이 순간을 축복하듯 모여들었다. 그리고 세계 역시 그들을 주목했다. ‘Get lucky'는 빌보드 핫 100의 2위에 랭크되며 밴드 역사상 최고의 영예를 가져다주었다.

<Random Access Memories>는 과거를 빛낸, 그리고 그들이 그토록 도달하고자 했던 영광의 순간을 영원히 담아낼 타임캡슐을 마련했다. 그리고 현재시제에 속한 그래미 어워드 역시 5관왕이라는 경이로운 기록으로 이들의 손을 들어주었다. 어쩌면 해체를 알리는 ‘Epilogue’ 영상의 배경으로 ‘Touch’ 를 택한 것이, 인간과 기계의 ‘감촉'을 오가던 그들의 음악을 시사하는 단어이기 때문이며, 명확한 기승전결로 이뤄진 연출이 마치 다프트 펑크가 걸어온 희로애락의 역사를 전부 훑고 쓸어오는 듯한 감정을 주기 때문이 아닌가 싶다.

여러 방면에서도 꾸준한 활동을 펼쳐나갔다. 그렇기에 많은 곳에서 그들의 흔적을 발견할 수 있다. 2010년, 듀오는 게임 프로그램 속 세계를 배경으로 한 SF 영화 <트론 : 새로운 시작>의 사운드트랙을 담당하며, 8비트 전자오락의 그리드를 화려하게 독주하는 ‘Derezzed'부터 <블레이드 러너>의 여운을 연상케 하는 ‘End title’의 오케스트라 세션까지의 범주를 거뜬히 소화한다. 또한 카니예 웨스트와 재회하며 2013년에는 실험적인 <Yeezus>의 객원 프로듀서 진에 참여하기도 했으며, 이후 2016년 처음으로 그들에게 빌보드 정상의 기록을 안겨준 위켄드(The Weeknd)의 ‘Starboy’ 와 다프트 펑크의 작법이 물씬 풍기는 공전의 히트곡 ‘I feel it coming’ 에 자취를 남기며 건재한 역량을 표하기도 했다.

다프트 펑크가 펼친 음악적 세계는 후세에 지대한 영향을 끼쳤다. <Homework>가 다진 전초적 발판은 저스티스(Justice)나 모조(Modjo), 브레이크봇(Breackbot)과 같은 신인에게 든든한 등불이 되어 주었고, <Discovery>가 추구한 조화는 전 세계에 전자 음악 기반의 댄스 뮤직 유행의 불씨를 가져왔으며, <Alive 2007>이 남긴 충격적 단상은 스크릴렉스(Skrillex)와 데드마우스(Deadmau5)와 같은 아티스트에게 귀감을 선사했다.

그리고 이제 듀오의 마지막 작품이 된 <Random Access Memories>는 결정적으로 디스코 재림의 신호탄을 쏘아 올렸다. 팬데믹 사태로 고립된 현재에 이르러, 과거 못지않게 성행 중인 디스코, 훵크(Funk)의 전성기는 다프트 펑크의 선지적 태도가 반영된 결과임을 알 수 있다.

현재까지도 정확한 해체 이유조차 공식 석상에서 발표된 바 없기에 이들의 해체가 더욱 아리게 다가온다. 토마스와 기마누엘의 음악이 영면에 이르는 것은 아니어도 이제 더는 ‘다프트 펑크’ 라는 이름으로 역사가 쓰일 일이 없다는 것도 슬픈 사실이다. 그럼에도 변하지 않는 것이 하나 있다면, 그들이 남긴 음악만큼은 영원히 우리 곁에 남으리라는 것이다.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

이즘

이즘(www.izm.co.kr)은 음악 평론가 임진모를 주축으로 운영되는 대중음악 웹진이다. 2001년 8월에 오픈한 이래로 매주 가요, 팝, 영화음악에 대한 리뷰를 게재해 오고 있다. 초기에는 한국의 ‘올뮤직가이드’를 목표로 데이터베이스 구축에 힘썼으나 지금은 인터뷰와 리뷰 중심의 웹진에 비중을 두고 있다. 풍부한 자료가 구비된 음악 라이브러리와 필자 개개인의 관점이 살아 있는 비평 사이트를 동시에 추구하고 있다.

![[여성의 날] 여성이 여성에게 메아리로 전달하는 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250305-9919a514.png)

![[Read with me] 더보이즈 주연 “성장하고 싶을 때 책을 읽어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241219-0fe5295b.jpg)

![[클래식] 미니멀리즘, 네오클래식 음악을 아시나요?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/11/20241129-8817a94f.jpg)

골아

2021.03.17