새 공책을 샀다. 또 사고 말았다. 수년 째 연초에만 몇 장 쓰다 고스란히 방치된 수십 권의 일기장과 스케치북들을 최근에야 겨우 정리했는데. 이젠 제발 새해가 됐다고 들떠 다 채우지도 못할 새 공책을 사들이지 말자고 그렇게 다짐하고 또 다짐했는데…… 결국 또 새 공책을 사버렸다. 무려 세 권이나 사서 간신히 비운 책장에 그대로 꽂아두었다.

이건 다 J 때문이다. 지난 가을, 이사와 신간 출간을 동시에 멋지게 해치운 J의 집에 초대받아 갔었다. J를 소개해준 H도 함께였는데, 오랜 절친인 두 사람이 새로 친해진 나를 흔쾌히 끼워준 고맙고 즐거운 자리였다. H와 J 모두 작가라 책 이야기가 끊이지 않았다.

“땡땡 작가랑 모모 작가 책 나온 거 읽었지? 너무 좋지 않아?”

“장난 아니던데. 난 아무개 작가 신간도 좋았어. 누구누구 작가도 생각나고…….”

황홀한 풍경이었다. 너무나 좋아하는 두 작가가, 바로 내 앞에서, 책에 대한 깊고 은밀한 사담을 나누고 있었다. 그리고 나는 그저 묵묵히 경청한……다기보다, 그냥 얹을 말이 없어 잠자코 있었다. 나도 나름 책을 적게 읽는 편은 아니라고 생각했는데, 적게 읽는 편이었다. 둘이 언급한 신간들을 거의 읽지 못했을 뿐 아니라, 생전 처음 들어보는 작가도 많았으니까. 나는 혹시 내게도 의견을 물어볼까봐 조마조마해져, 이따금 가만히 미소 짓거나 고개를 끄덕이는 등 ‘나도 알고 있으니 편히 대화를 이어나가라’ 신호를 보내며 내내 생각했다.

아니 도대체…… 저 많은 책들을 언제 다 읽은 거야? 작가들은 원래 저렇게 많이 읽나? 작가들끼리만 공유하는 비밀스러운 속독법이라도 있는 건가? 그 와중에 또 어떻게들 부지런히 자기 글을 써내는 거지? 그것도 매번 새롭고 훌륭하게? 어떻게 그게 전부 다 가능해? 난 아직 영화 한 편도 간신히 보는데? 하루 종일 씬 하나를 붙들고 싸울 때가 대부분인데? 아 진짜 시나리오…… 진짜 시나리오 빨리 써야 하는데…… 빨리도 빨리고 잘 좀 써야 되는데…… 시나리오는 왜 이렇게 어렵지? 왜 매번 적응도 잘 안되고 못 쓰는 느낌만 들지? 나만 그런가? 잘 쓰는 감독들은 쉽고 빠르게 써지겠지? 아니 난 영화를 왜 할까? 대체 어쩌다 감독이 돼가지고…… 안 돼. 좋은 자리에서 이러지 말자. 정신 차리자. 제발 정신 좀 차리고…….

정신을 차리고 보니, J가 웬 상자에서 두꺼운 책 하나를 애지중지 꺼내 자랑하고 있었다. 책을 본 H와 나의 눈이 휘둥그레지자, J의 얼굴에 뿌듯한 미소가 번져나갔다. 지난여름 긴 장마의 습격으로 망가져 다시 주문했다는 그 책은, 2010년에 출간된 앤 카슨의 『Nox』였다. 라틴어로 ‘밤’을 뜻하는 『Nox』는 캐나다의 시인이자 고전학자인 앤 카슨이 오랜 세월 가족과 떨어져 살았던 오빠의 갑작스러운 죽음을 애도하며 만든 책이라고 했다.

앤 카슨(Anne Carson)의 『Nox』

앤 카슨(Anne Carson)의 『Nox』

J가 책을 바닥에 내려놓고 표지를 들어 올리자 서로 연결된 내지가 아코디언처럼 쭉 펼쳐졌다. 오른쪽 페이지에는 카슨의 가족사진과 오빠의 편지, 그림 등이 콜라주 형식으로 구성되어 있었고, 왼쪽 페이지에는 고대 로마의 시인 카툴루스가 형제의 죽음을 기리며 쓴 비가가 한 단어씩 해석되어 있었다. 마주 본 페이지가 서로 대화를 주고받는 듯한 독특한 구조였다. 과연 ‘썼다’기보다 ‘만들었다’고 표현하는 게 더 정확한, 거의 미술작품에 가까운 책이었다.

비통하고도 아름다운 작품이었다. 기존의 방식으로는 도저히 형용할 수 없는 큰 슬픔과 고통을 말하기 위해, 삶의 다양한 조각들을 그러모아 들여다보고 재조합해 새로운 언어를 만든 것 같았다. 그렇게라도 가버린 이를 알아가고, 기억하고, 나누려는 것 같았다. 지극히 내밀한 손길로 상실의 자리를 어루만지는 진실한 애도의 작업이었다. 탄성이 절로 흘러나왔다. 이런 작업이야말로 진짜 예술이 아닐까 싶었다. 자신의 가장 깊고 아득한 마음을 자신만의 언어로 풀어내는 일. 그것을 타인과 나누며 더 깊고 더 아득하게 연결되는 일. 예술을 통해 경험할 수 있는 가장 큰 기적이 그 상자 속 책과 나 사이에서 일어나고 있었다.

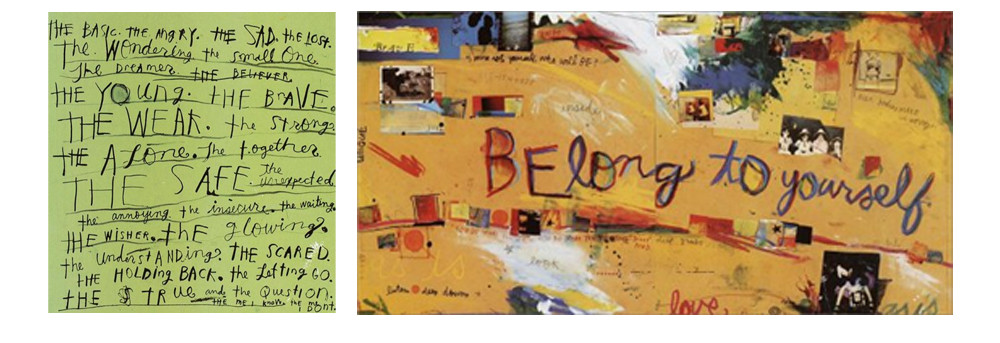

사브리나 워드 해리슨(Sabrina Ward Harrison)의 『Spilling Open: The Art of Becoming Yourself』

사브리나 워드 해리슨(Sabrina Ward Harrison)의 『Spilling Open: The Art of Becoming Yourself』

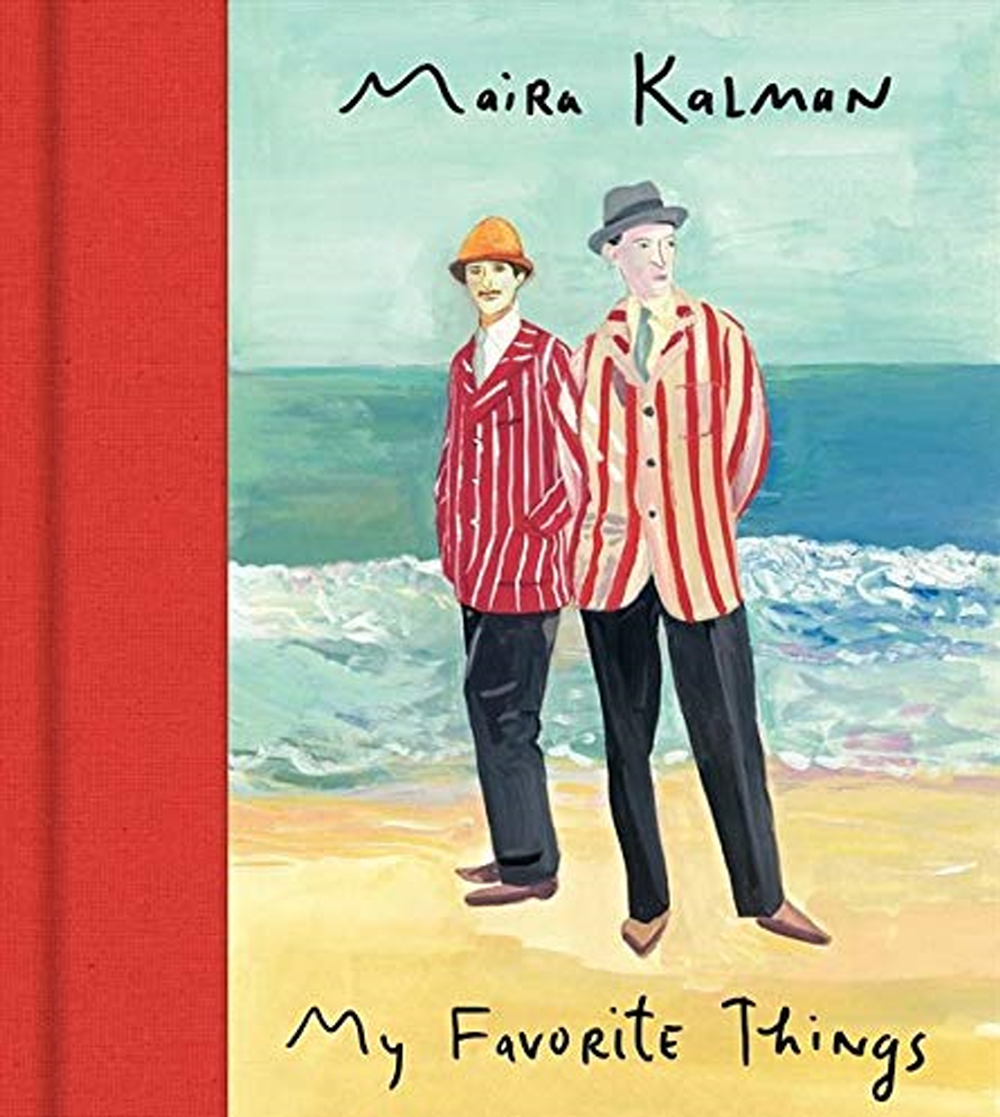

집에 오자마자 책장 구석에 처박아두었던 나만의 이상한 컬렉션을 모두 꺼내 펼쳤다. 배낭여행 중에 사들이기 시작해 어깨가 끊어지도록 이고 지고 다녔던 두꺼운 도록들부터 여러 아트북페어에서 알바비를 탕진해가며 거머쥔 값비싼 수작업본들까지. 지난 십수 년간 나름 성실한 애정으로 부지런히 모아온 정체불명의 책들을 실로 오랜만에 천천히 살펴보았다. 모양과 출처는 모두 달랐지만 장르를 구분하기 힘들다는 공통점이 있었다. 그림책으로만 분류하기엔 글의 분량이 상당하다거나, 에세이로만 분류하자니 그림이 글과 뗄 수 없게 어우러져 있다던가 하는 식이었다. 이를테면, 사브리나 워드 해리슨의 『Spilling Open: The Art of Becoming Yourself』나 『Messy Thrilling Life』 같은 작품들, 마이라 칼만의 『The Principles of Uncertainty』 나 『My Favorite Things』 같은 작품들. 그런 독특한 혼종의 책을 만날 때면 늘 묘한 전율이 일었다. 텍스트와 이미지의 경계를 자유롭게 넘나드는 책. 픽션과 논픽션의 구분을 과감히 무너뜨리는 책. 온갖 매체를 뒤섞어 새로운 화법을 만들어내는 이상한 책들을 나는 참 열심히도 찾아다녔고, 내 핏줄처럼 사랑했었다. 그리고 언젠가는 나도 그들처럼 나만의 고유한 언어를 만들어 가장 내밀한 무언가를 펼쳐 보이리라 꿈꾸고 기대했다. 나만의 이상한 책들의 이상한 페이지들을 넘길 때마다, 그런 오래된 열정과 다짐과 계획들이 하나하나 오롯이 떠올랐다. 정말로 오랜만에 정신이 번쩍 드는 것 같았다.

마이라 칼만(Maira Kalman)의 책들

마이라 칼만(Maira Kalman)의 책들

그래서 새 공책을 샀다. 그간 잊고 지내온 마음들을 조금씩 꺼내 천천히 펼쳐보려고. 그렇게 나만의 언어를 만드는 연습을 하려고. 그런 매일을 성실히 기록해보려고…… 라고 말하는 건 역시 무리가 있네. 무리가 있어. 게다가 그런저런 것들을 시도하는데 대체 공책이 왜 세 권이나 필요한 거야? 아니 어쩌자고 또 그렇게 두꺼운 공책들을 사버린 건데? 그리고 어떻든 질렀으면 뭐라도 채워 넣어야 할 거 아냐? 어서 뭐라도 쓰기 시작하라고! 그러니까 뭐 시나리오를 쓸 수도 있고…… 아 진짜 시나리오…… 빨리 시나리오 써야 하는데…….

에잇. 모르겠다. 그냥 다 J 탓을 하자. 새 공책을 사버린 것도, 시나리오 때문에 골치가 아픈 것도, 전부 멋진 책을 보여줘서 마음을 들뜨게 한 J 때문이다. 암. 다 J 때문이고말고.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

윤가은(영화감독)

영화 만드는 사람. 좋아하는 게 많습니다. 단편영화 <손님>(2011), <콩나물>(2013), 장편영화 <우리들>(2016), <우리집>(2019)을 만들었습니다.

![[윤가은의 나만 좋아할 수도 있지만] 사고 싶은 게 아니라 살고 싶어서 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/9/3/b/6/93b67ca94e62e840730c0cc2823ac3aa.jpg)

![[윤가은의 나만 좋아할 수도 있지만] 뛰고, 구르고, 소리치는 소녀들 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/a/d/1/5/ad152f8f917b5def548cec43c127dba2.jpg)

![[윤가은의 나만 좋아할 수도 있지만] 난 슬플 때 별자리를 봐 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/d/4/2/e/d42ec9282551b6f48dc451536bad6bee.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 11월이라니 갑작스러운데, 2025년 취소해도 돼?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251030-b2d627fe.jpg)

![[인터뷰] 조예은 “소외되거나 경계 밖에 있는 존재들에게 서사를 부여하는 게 이야기의 의무라고 생각해요.”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250805-6c7f6d08.jpg)

![[추천핑] 국경을 넘는 한국 문학](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250423-ab42d6ee.png)

steal0321

2021.04.20

누피

2021.02.09

봄봄봄

2021.02.05