글을 잘 쓰는 사람을 보면 부러운 마음과 함께 ‘어떻게 훈련이 되었을까? 타고난 걸까?’ 의문을 갖곤 한다. 그런데 사람들로부터 내가 자주 듣는 말 중 하나는 ‘색을 참 잘 쓴다’ ‘색 공부를 어떻게 했느냐’이다. 한 번도 색과 관련해 연구나 고민을 해본 기억이 없다. 이 색에 어떤 색이 만나야 서로를 돋보이게 할까? 라는 고민은 1초 정도 스쳐 지나가지만, 내 손은 이미 그 컬러를 선택하고 난 뒤다.

어떤 사물, 영상, 공간 등 색으로 인식되지 않는 것은 없다고 생각한다. 책은 책이 담고 있는 텍스트가 주인이라면. ‘종이’라는 옷을 입는 사물이 되기도 한다. 첫 느낌을 색으로 떠올리게 된 것은 회사에서 많은 책을 디자인하면서 습득된 노하우다. 단순히 예쁜 색, 어두운 색이 아니라 이미지를 아우르고 책의 성격까지 담을 수 있는 ‘색’을 끄집어내는 것을 말한다. 빠른 결정을 해야 할 일들이 수두룩하기에 여러 장르의 책을 놓고 원서와 비교해가며 이 책이 주고자 하는 첫인상을 고민하는 일은 매우 즐거운 일 중 하나이다.

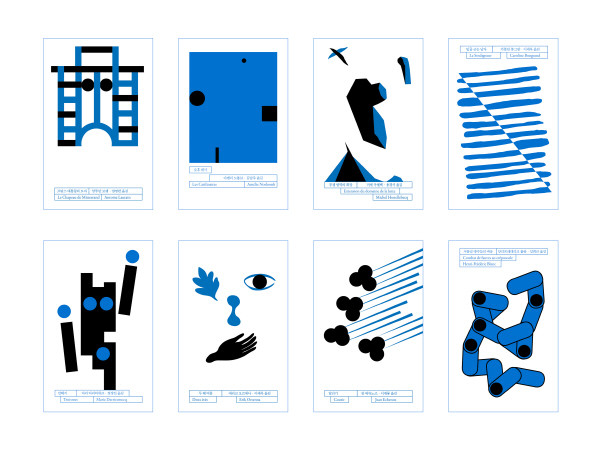

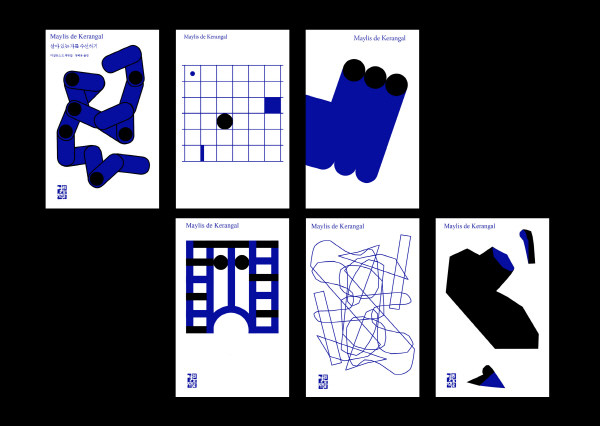

첫 칼럼에서는 열린책들에서 작업했던 『블루 컬렉션』 에 대한 이야기를 하고자 한다. 언제나 일정은 빠듯하다. ‘하지만 나는 할 수 있어!’ 이렇게 속으로 외친다. 회사에서 그랬듯 프리랜서인 지금도 매일 똑같이 외치고 있다. ‘블루 컬렉션’이라는 이름은 처음부터 정해진 것은 아니었다. 이미 출간된 프랑스 현대 문학들 중에 다시 읽어도 좋을, 작품성이 뛰어난, 분량이 많지 않은 타이틀을 선별하여 8권을 리커버 하면 좋겠다는 의견이 나왔다. 움베르토 에코 마니아 콜렉션 25권, 열린책들 30주년 기념판 12권의 작업 등을 통해 여러 권을 한꺼번에 진행하는 방법을 (조금) 알게 되었을 무렵이라 8권은 상대적으로 그리 많게 느껴지지 않았다.

무엇보다 내 마음을 들뜨게 했던 것은 ‘현대 문학’이라는 점과 ‘프랑스 문학’이라는 점이었다. 이것보다 즐겁게 할 수 있는 책이 또 있을까? 8권의 타이틀이 확정되고 전체를 아우를 컬러와 이미지들을 떠올려 본다.

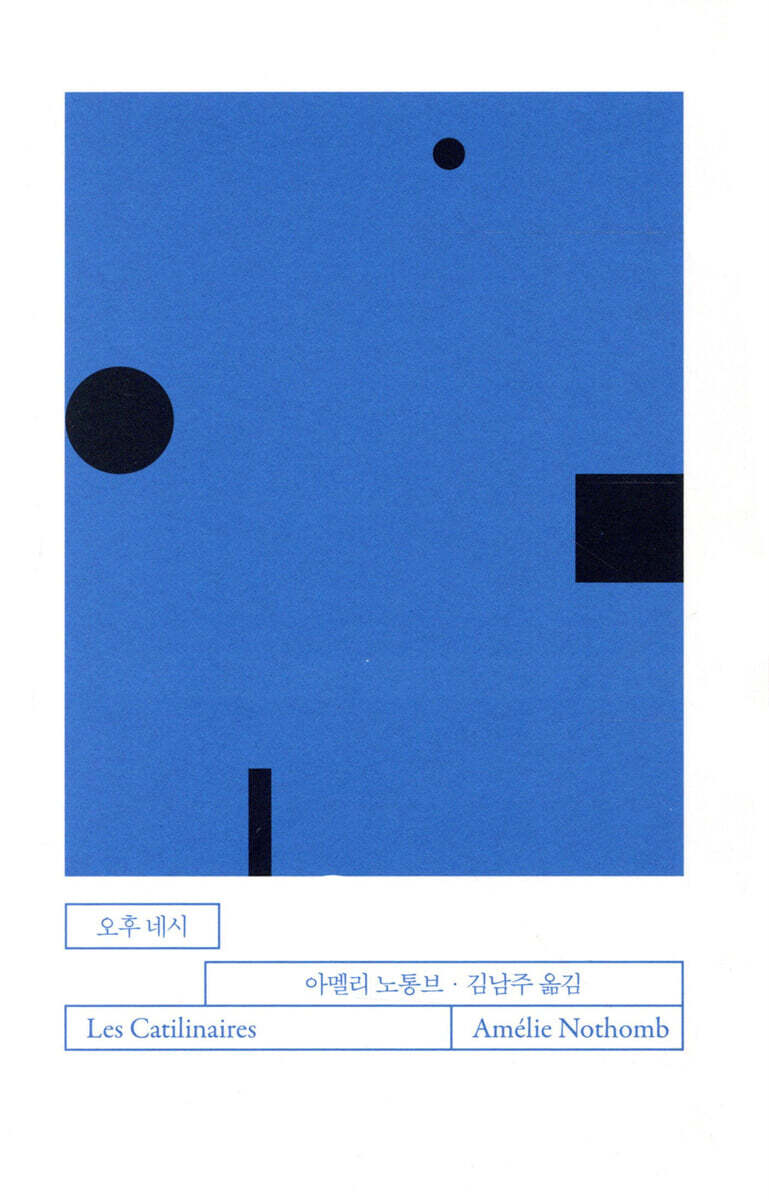

프랑스 국기에서 연상할 수 있는 블루, 현대 문학이라는 점에서 현대미술이나 좀 더 세련된 이미지들을 연상할 수 있었다. 그렇게 해서 ‘블루’라는 컬러로 어느 정도 범위가 좁혀졌다. (이미 꽂혔기에 바꿀 의향이 없다) 처음부터 써보고 싶었던 블루는 프랑스 국기에서 연상할 수 있는 청명한 군청색 블루였는데, 팬톤 컬러로 말한다면 pantone 072 이다. 디자이너라면 공감에 고개를 끄덕일 것이다.

컴퓨터 화면에 8개의 페이지를 만들어 아래와 같이 러프한 스케치를 해 본다. 내 마음속의 블루로 가득 채운다. 블루 블랙 그래픽 이미지로 작업을 하기로 하고 내용에서 뽑아낼 수 있는 이미지들을 빠른 속도로 스케치해 본다.

그런데 블루 컬러와 블랙이 만났을 때 대비가 너무 약해 점점 어두운 느낌으로만 인식되고 블루 자체의 청명함은 드러나지 않게 된 것이다. 그래서 3가지 블루를 놓고 고민하던 중 대비가 돋보이는 블루를 선택한다.

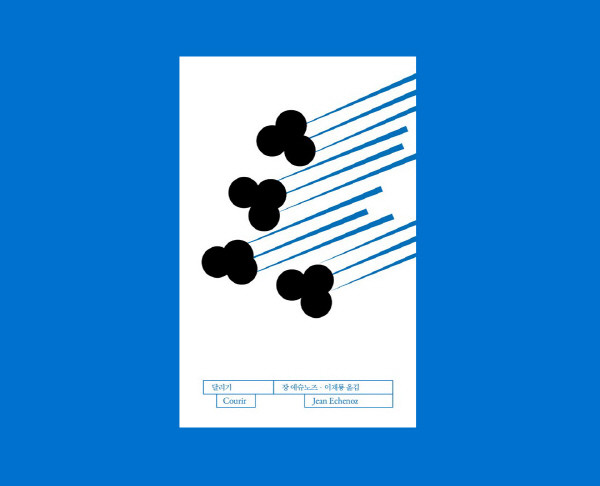

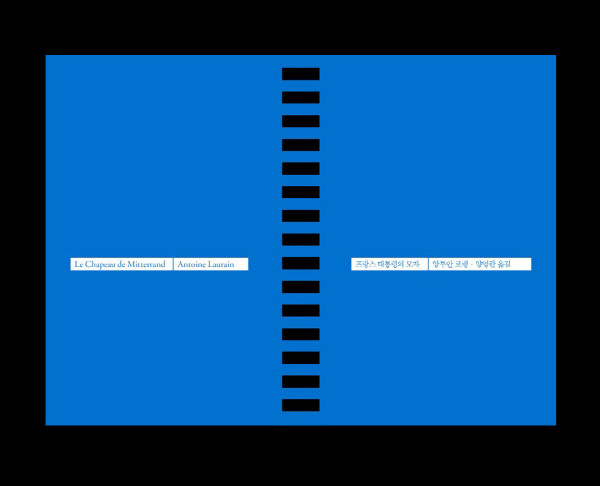

각 권 중에 특별히 나를 힘들게 하던 몇 권을 골라본다면, 『프랑스 대통령의 모자』 『밑줄 긋는 남자』 『달리기』 를 들 수 있겠다.

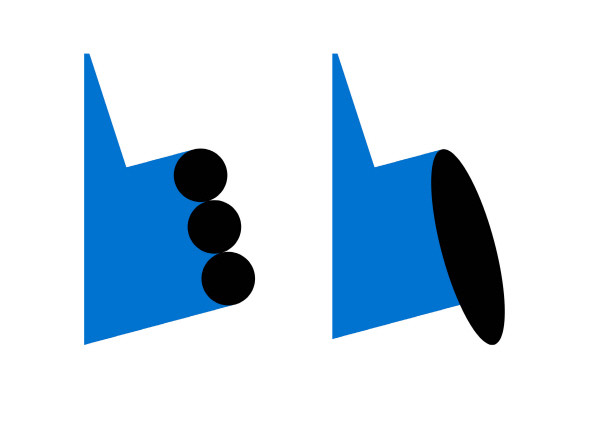

『프랑스 대통령의 모자』 는 프랑스의 개선문을 연상한 것이었다. 어쩌면 나는 이게 ‘원숭이’ 같다는 걸 느끼고 있었을지 모르겠다. 누군가 ‘원숭이’ 같다고 말해주지 않기를 바랐지만 누가 봐도 ‘원숭이’였다. 가운데 두 개의 동그라미는 ‘눈’이어서 사람과 개선문의 중간 느낌을 원했는데 원숭이로 만들어지게 된 것이다. 대표님께 보여드리자 ‘모자’를 연상케 하는 이미지를 만들 수 없겠냐고 하셨고 나는 고뇌에 빠졌다. 인쇄를 넘겨야 할 날짜는 임박했는데, 수정하려는 의욕은 상실된 채 조급한 마음만 앞서 있었다. 어떻게 하면 (빨리) 잘 바꿀 수 있지? 고민하다가 그냥 선을 당겨보았다. 길게~ 길게. 그랬더니 갑자기 모자가 되었다.

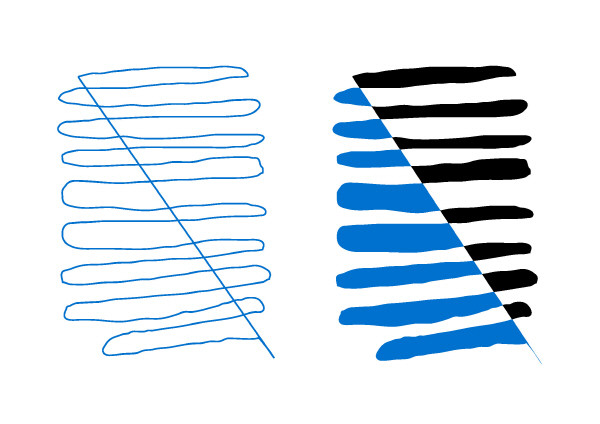

『밑줄 긋는 남자』 는 처음부터 밑줄을 그어야겠다는 생각뿐이었는데, 막상 밑줄도 해보니 감각적인 이미지가 되는 게 쉽지 않았다. 항상 태블릿을 사용하기에 펜 마우스로 그림 그리듯 작업을 하는데 밑줄을 마냥 그리다가 조금 귀찮은 생각이 들어 포기하는 심정으로 꼬리 같은 선만 연결하고 있었다. 그러던 중 점심시간이 되었고 일어나려 펜을 떼는 찰나 선이 길게 그어지고 말았다. 순간 그 이어진 선이 나쁘지 않다는 생각이 들어 다시 앉아서 그 위에 색도 채워보는 등 우연이 만든 이 상황을 어떻게든 수습하느라 점심은 거르고 말았다.

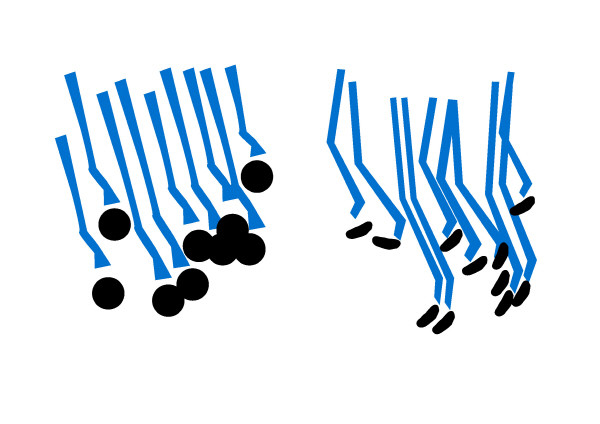

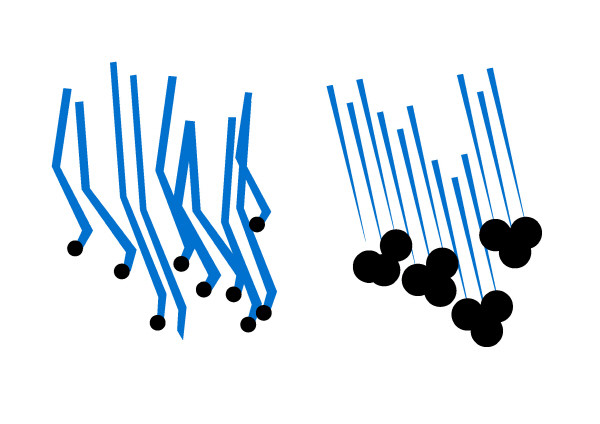

『달리기』 는 지금 봐도 내 고집이 느껴지는 작업이다. 저자가 이 책을 좋아하지 않을 것 같다는 생각이 종종 든다. 발을 그렸더니 동물의 발(어떤 동물인지 추측해보시길) 같았다. 수정한 후 보니 이번에는 만화 캐릭터의 뭉뚝한 발이다. 난관에 봉착하려 무조건 발과 속도를 나타내는 이미지들을 만들어본다. 콩나물, 음표, 전자회로가 탄생한다. 그러다가 비구름을 만들어서 들고 갔다. 역시나 아니라고 하셨다. 이제 다음날이면 인쇄를 넘겨야 하는데 어쩌지. 만화에서 달리기에서 출발과 동시에 ‘피용-‘하며 먼지가 날리는 것을 떠올리며 이미지를 90도 회전했다. 그렇게 작업은 마무리되었다. 이후 종이 선택과 후가공의 사고 등 여정은 길었다. 제작 사고 이야기는 내가 제일 좋아하는 것 중 하나인데, 이야기가 길어서 다음 기회에!

영문과 한글을 분리하지 않으면서 이후 이 시리즈가 나올 때 어떤 디자이너가 작업하더라도 편리하게 할 수 있는 레이아웃을 만들었다. 이미지가 어디에 위치하던지 텍스트 덩어리가 함께 움직이며 유연하게 변하도록 했다. ‘그래픽’이 최대한 살 수 있는 레이아웃인 셈인데, 이 책에서 처음에 의도한 것과 같이 현대미술=약간의 아트 워크 같은 느낌을 주고자 하기 위함이다. 표지에 사용된 그래픽을 응용하여 책등과 속표지 책등에 활용한다. 속표지 역시 선택된 블루를 블루 자체로 돋보이도록 전체에 깔았다.

앞표지에서 작업이 끝난 것이 아니다. 나는 사람들이 잘 관심이 가지지 않을 것 같은 부분에 더 미련을 두거나 집착을 한다. 예를 들어 면지의 선택, 헤드밴드 컬러, 바코드 디자인 등. 이번 경우에는 뒤표지의 카피는 여백을 살리기 위해 세 줄 이상이 되지 않게 맞췄고, 블루 컬렉션 영문(blue collection)을 뒷날개와 표지에 연결되도록 걸쳐서 넣었다.

『블루 컬렉션』 은 ‘블루’라는 색으로 시작하여 프랑스의 현대 문학을 담고자 했다. 이렇게 이 시리즈의 이름은 ‘블루 컬렉션’이 되었다.

-

오후 네시아멜리 노통브 저/김남주 역 | 열린책들

진정한 인간관계, 침묵의 문제 등 굵직한 주제를 다루고 있음에도 소설의 스토리는 단순하며 전반적인 어조나 문체 또한 가볍고 경쾌하다.

밑줄 긋는 남자

출판사 | 열린책들

오후 네시

출판사 | 열린책들

두 해 여름

출판사 | 열린책들

오후 네시 - 블루 컬렉션

출판사 | 열린책들

암퇘지 - 블루 컬렉션

출판사 | 열린책들

두 해 여름 - 블루 컬렉션

출판사 | 열린책들

밑줄 긋는 남자 - 블루 컬렉션

출판사 | 열린책들

석윤이(그래픽 디자이너)

열린책들에서 오랫동안 북디자인을 했다. 현재 프리랜서 디자이너로 활동 중이다.

![[예스24] 미대생 졸업 작품 중 최종 선정된 작품들의 무대 ‘2025 대학미술제’](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250814-16d7a534.jpg)

![[세트] 블루 컬렉션 프랑스 소설 (전8권)](https://image.yes24.com/goods/59465671?104x141)