‘부산’하면 많은 이들이 ‘해운대’를 가장 먼저 떠올릴 것이다. 하지만, 내게 있어 부산하면 가장 먼저 떠오르는 장소는 ‘본능적’으로 ‘감천’이다. 감천은 내가 태어나면서부터 초등학생 시절에 이르기까지, 그러니까 성장과정을 보냈던 동네다. 앞으로는 감천앞바다가 흐르고 뒤로는 천마산이 위치한, 말 그대로 ‘배산임수’의 조건을 갖춘 곳이다. 학원을 마치면 비린내 나는 바다를 앞에 두고 손가락으로 코를 조여 잡고 뛰어다니기 일쑤였고, 집 뒤로 있었던 나무그늘에서 할머니와 함께 가만히 앉아만 있어도 좋았던 추억이 서린 곳이다. 가족과 함께 단출하기 그지없었던 도시락을 싸 들고 천마산을 오르내리던 기억. 절대불변의 소풍코스이기도 했던 천마산을 오를 때면 여유보다는 경쟁심에 앞서 숨이 턱턱 막히기도 했던 기억. 이 모든 기억들이 내가 감천에 대한 특별한 애착을 가질 수밖에 없는 이유들이다. 거창하지 않아도, 특별하지 않아도 나의 성장과정을 고스란히 담고 있는 감천은, 무얼 해도 배시시 웃을 수 있었던 순수한 아이에게는 모성애를 한없이 내뿜었던 장소다.

인간의 간사함은 꼭 상황이 여의치 않을 때 보이게 마련이다. 애석하게도 가까이에 있을 땐 소중함을 모르는 법. 이것이 인간이 지닌 수많은 간사함의 유형들 중 하나다. 부산에 살 때만 해도 감천과 떨어진 해운대로 이사하면서 소중한 고향을 등한시했다. 하지만 서울에서 살아가면서 고향에 대한 그리움을 간절했고, 바다보다 더 소중한 감천에 대한 사무치는 그리움을 어찌할 수 없었다. 그렇게 그리움을 참지 못하고 지난 5월, 감천을 다시 찾게 됐다.

나도 모르던 사이, 감천은 어느덧 부산의 관광명소가 됐으며 부산시민들 사이에서도 사진 찍기 좋은 장소로 자리매김한 감천. ‘감천문화마을’이라는 고유명사를 갖게 된 나의 고향 감천은 이미 제 몫을 의젓이 하고 있었다. ‘부산의 마추픽추’라 불리면서 수많은 관광객들이 찾고 있다는 감천문화마을. 문화를 사랑하는 내가 감천이 문화마을로 자리 잡은 것에 대해 기대하지 않을 리 만무했다. 감천문화마을은 자연 그대로의 지형을 고스란히 간직한 채, 옹기종기 모여 있는 작은 규모의 개인주택들의 벽색을 통일하여 높은 곳에서 조망하면 통일성 있는, 마치 하나의 작품을 보는 듯한 느낌을 자아낸다. ‘과연 내가 살았던 시절의 감천이라는 곳은 저렇게 통일감 있었을까’라는 생각을 하게 만들 정도로 이제는 단단한 공동체를 형성하고 있는 감천. 바로 옆집에 누가 살아가는지도 모르고, 심지어는 누가 사는지 앎에도 불구하고 인사조차 어색해하는 현대인들에게 암묵적 경고를 하듯, 감천문화마을은 그렇게 그곳만의 특색으로 잃어버린 공동체의식에 대한 당당함을 자랑하고 있다.

빈부격차를 드러내지 않도록 하기 위해 모두 교복을 입고 헤어스타일을 일률적으로 통일시켰던 우리네 학창시절을 떠올려보면, 감천문화마을은 단순히 우리가 알고 있는 문화. 즉, 영화나 공연, 전시, 음악 등이 아닌 ‘평등’이라는 가장 근원적인 의식문화를 인식시켜주는 곳이 아닐까. 급속도로 변해가는 발전을 보는 것이 아닌, 인간의 존엄성을 유지하고 잃어버린 순수함을 되찾으려는 의도가 담긴 감천문화마을은 부산이라는 대도시에서 쉽게 찾아볼 수 없는 순수함을 고스란히 안고 있는 특별한 장소임에 틀림없다. 이곳 저곳에서 귀여운 벽화를 발견할 수 있고, 순수의 상징인 ‘어린왕자’가 관광객들의 시선과 함께 감천문화마을을 조망하고 있는 것을 보면 알 수 있지 않은가! 감천문화마을은 이렇게 순수한 공동체문화를 형성하는 장소다. 타인과의 비교도 무색하게 만들어버리는 감천이라는 도시는, 비교에 의해 자신의 삶을 더욱 불안하고 처절하게 만들어버리는 현대인들에게 말없이 위로를 건네는 곳이다.

문화마을 전체를 거닐며 곳곳에서 만나볼 수 있었던 동네 어르신들의 한 마디 한 마디가 기억에 남는다. “어디에서 왔노?” “(오두막 쉼터를 가리키며)여기서 사진 한 장 찍고 가지이?” 서울 어디에서도, 심지어 내가 사투리를 팍팍 써댈 때도 그 어떤 이가 관심조차 두지 않았음이 순간 떠올랐다. 이미 적응이 됐지만 괜스레 떠오른 서운함에 울컥하는 기분마저 들었다. 이렇게 정이 넘치는 곳이라니. 그리고 일대면 조차 하지 않은 내게 먼저 말을 건네주는 사람들이 있다니. 어쩌면 인간관계 속에서 대화라는 것은 당연시되는 것임에도 불구하고 새삼 감천마을 주민들에게 고마움을 느끼게 된 순간이다.

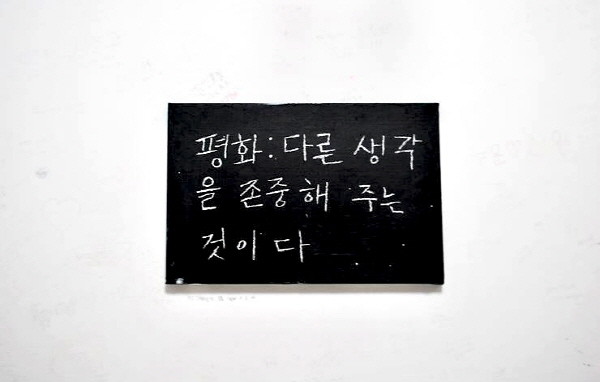

동화 같은 공간, 순수한 마을주민들. 이것만으로도 감천문화마을은 이곳 특유의 분위기가 숨쉬고 있다. 순수한 색, 순수한 공간, 순수한 사람들, 순수한 인간 본연의 모습을 고스란히 안고 있는 이곳은 신예 예술가들을 위한 작업실도 마련해두고 있다. 순백의 도화지 같은 곳에서 작업 활동을 펼치는 예술가들의 모습을 그려본다. ‘평화: 다른 생각을 존중해 주는 것이다’ 이 작업물들은 겉보기에는 간단해 보이지만, 결코 잊을 수 없는 묵직한 메시지를 담고 있다. 이렇게 ‘평화’를 중요시하는 사람들이 모인 마을이라 그런지, 완전히 그들의 일상에 스며들지 않아도 마음이 절로 평온해지는 기분을 만끽할 수 있었나 보다.

감천마을을 위로 빠져 나오는 189개의 계단을 하나씩 밞아 올라가며, 이곳에서만 느낄 수 있었던 ‘다름’을 다시 곱씹어봤다. 산능성이 그대로의 모습을 유지하고 있는, 자연을 거스르지 않는 모습에서 감천문화마을은 현대인들이 마음 놓고 쉼을 즐길 수 있는 곳이며, 구애를 싫어하는 자유로운 예술가들이 그들의 꿈을 마음껏 펼칠 수 있는 소중한 순백의 도화지 같은 곳이다.

우리에게는 너무도 익숙한 아파트라는 것이 감천문화마을에서는 이색적이고 어울리지 않는 장애물처럼 보였다. 이곳은 철저히 자연과 가까운 환경을 조성하여 부산의 소중한 장소로 간직되어야 할 것이다.

[관련 기사]

- 홋카이도 남동부 해안도로 1박 2일

- 전통과 인간미가 공존하는 안동하회마을

- 한 해의 끝자락과 어울리는 ‘몰운대’

- 영화 <국제시장> 속 파독광부ㆍ간호사를 기리는 곳

- 힐링이 손짓하는 보배로운 섬, 비진도

최다함

최다함은 디지털영상 및 영화 전공 후 기자생활을 거쳐, 현재는 회사 내 전략기획팀에서 PR업무를 맡고 있다. 걷고 사유하는 것을 즐기며, ‘하고 싶은 건 일단 해보고 웃고 울자’ 식의 경험론주의를 지향하는 자유분방한 성격의 소유자이다. 영화, 공연, 전시회감상 등 다양한 문화 활동의 쾌락을 만끽 중이며, 날씨 좋은 계절에는 서울근교든 장거리 장소든 여행할 곳들을 찾아 몸을 통한 독서를 실행하고 있다. 현재 네이버에서 ‘문화소믈리에, 최따미’라는 타이틀의 블로그를 운영하고 있으며, 예스24 파워문화블로거 및 네이버 오늘의 책 선정단, tv5monde한국에서 프랑스영화 에디터로 활동 중이다. ‘글쓰기’를 좋아하는지라 “평생 글과의 인연은 떼려야 뗄 수 없을 것이다”라는 포부를 지닌 그녀다. 자칭 컬처 소믈리에.

![[에디터의 장바구니] 『계속 읽기』, 『김혜순 죽음 트릴로지』 외](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250707-e6d95ade.jpg)

![[케이팝] 부석순 : 이것이 한국의 청춘이라면](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250121-e22cb3ee.png)