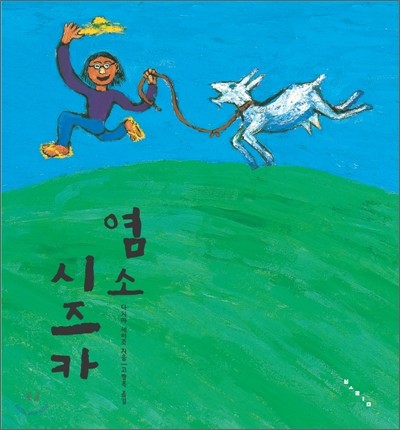

[아름다운 책 이야기] 치열하게 살고 의연하게 받아들이는 자연, 그 펄떡거리는 생명을 이야기하다 - 『염소 시즈카』 다시마 세이조

작가는 35년 만에 『염소 시즈카』의 8편을 준비 중이다. 이 책의 한국 출간에 힘입었다고 했다. 8편을 러프 스케치한 그림을 큰 화면에서 펼쳐 보여주면서 작가가 직접 읽어주었다.

2010.07.26

“요즘은 자녀의 취직 시험장에까지 따라가는 어머니가 있다는 말을 들었어요. 그런 어머니들에게 꼭 시즈카의 까만 콩알 같은 똥을 환약 대신 먹이고 싶군요! 시즈카의 첫 새끼 뽀로가 시즈카가 지켜보는 가운에 짐칸이 달린 트럭을 타고 떠나갔지요. 자신의 새끼를 영원히 만날 수 없다는 것을 안 시즈카는 엄청 슬픈 목소리로 매애애애 하고 울었어요. 그야말로 가슴을 쥐어뜯는 듯한 소리로 울부짖더니 한참 지나자 아무렇지도 않은 듯이 다시 풀을 뜯어 먹었습니다. 참 듬직하고 기특하고 훌륭해 보였어요”라고 작가는 『염소 시즈카』 책 뒤 ‘작가의 말’에 썼다.

왠지 후련한 느낌을 주는 글이다. 작가 강연회에서도 같은 내용의 말을 했는데, 그때는 별 감흥 없이 들었다가 나중에 책을 다시 뒤적거리며 이 대목이 전하는 숱한 의미를 되새기게 되었다. 참으로 의연한 염소의 삶의 방식이 새삼 감동적이었다. 나 자신, 마치 자식의 삶이 내 것인 양 아등바등하지는 않았을까, 하는 반성도 되었다. 작가는 이런 느낌을 공유할 수 있는 사람을 향해 그림책을 썼다고 했다.

7월 5일 한겨레신문사. 작가와의 만남 <아름다운 책 이야기>의 세 번째 행사라고 했다. 신촌의 한겨레교육센터와 헛갈려 행사 시작에 임박해 도착했더니 자리가 다 차 있었다. 겨우 한 자리를 발견해 앉았는데, 옆 자리에는 작가의 팬인 모자가 앉아 있었다. 아이가 너무 좋아하는 책이라고 했다. 1981년부터 나온 시즈카 이야기 일곱 권을 합본해 이번에 책이 나왔는데, 덕분에 한 번에 시즈카를 다 누릴 수 있게 된 독자들은 매우 반가워했다.

그림책이 된 그림일기

1940년생인 작가는 딱 내 부모 연배이고, 그가 펼쳐놓은 이야기들은 내가 내 부모에게서 들은 듯한 느낌을 주는 이야기였다. 작가는 가난한 시대에 유년을 보낸 세대로서 어린 시절의 이야기로 말문을 열었다. 쌍둥이로 태어난 작가는 별다른 친구 없이 형과 싸우며 형과 놀았다. 하천에서의 낚시는 놀이이기도 하고, 먹을거리를 구하는 일이기도 했다. 제법 큰 물고기를 잡으면 물고기는 손에서 빠져나가기 위해 펄떡거리곤 했는데 그 몸짓이 지금까지도 생명력이라는 느낌으로 남아 있다. (작가는 ‘펄떡펄떡’이라는 표현을 여러 번 했다. 반세기 이전의 그 느낌이 지금까지도 생생해서일 것이다.) 살기 위한 필사적인 몸짓. 그런데 놓치지 않으려 애쓰며 양동이에 담아 집으로 가지고 가면 그새 물고기는 죽어 있었다. 불과 10분 사이에 생명이 사라져 버린 물고기를 보면서, 먹기 위해 잡은 것임에도, 어린 작가는 울었다. 그건 생명의 위대함에 대한 경외감 같은 것이었을 테다. 당시의 느낌이 지금껏 작가 생활을 해 오는 원동력이 되고 있다고 작가가 말했다.

“나는 그림을 능숙하게 그리는 작가는 아닙니다. 다만, 생명의 느낌을 표현하려 애쓰는데, 그 부분에서만은 성공이라고 느낍니다.”

작가가 말하는 생명의 느낌이 무엇인지는 그의 작품을 통해 확인할 수 있다. 작가는 염소 시즈카의 어릴 때부터 수차례 새끼를 낳는 때까지, 시즈카 이야기를 전원생활을 하는 작가 가족 이야기와 섞어 표현하는데, 한결같이 생명에 대한 느낌이 고스란히 담겨 있다. 그래서 작가는 백 퍼센트 ‘사실’만 기록한 건 아니지만 ‘진실’의 기록인 이 책을 ‘그림일기’라고 표현한다. 일기처럼 진솔하기 때문이다.

물론 ‘사실’이 아닌 대목들이 더러 있다. 몇 마리의 염소와 닭에게서 중요한 먹을거리를 얻는 작품 속 나호코네 집에 늑대가 들어 닭 세 마리를 해친다. 책 속에서는 새끼 염소까지 노리는 늑대를 시즈카가 물리치는 것으로 되어 있지만, 사실은 아빠가 늑대를 잡았고, 먹어버렸다. “늑대가 닭을 먹었으니 우리는 늑대를 먹는 것이죠”라고 작가는 빙그레 웃으며 말했다. 그림책을 자세히 보면 냄비를 든 아버지가 보인다고 한다. 독자들도 웃었다. 뭐라 할까…… 얼핏 야만적이다 싶은 이 에피소드는, 그러나 자연스럽게 살아가는 여러 생명들의 모습을 연상케 했다. ‘작가의 말’에는 이런 대목도 있다.

더 이상 젖이 나오지 않는 소나 알을 낳지 못하는 닭은 곧바로 죽임을 당합니다. 쓸모없어지면 인간에게 잡아먹히는 것이 가축의 운명이니까요. 잔인하다고 생각하는 사람이 있을지 모르지만 나는 그렇게 생각하지 않습니다. 그것이 가축과 인간의 관계이며 애완동물과 다른 점이지요.

고개가 끄덕여졌다. 모든 동물에게 인간적 감정을 부여하여 애상에 젖는 일은 오히려 자연스럽지 못하다는 생각을 이 부분을 읽으면서 했다. 그럼 어디까지나 가축인 염소 시즈카는 어떻게 되었을까? 가축으로서 할 일을 다 하고 작가에게 잡아먹혔을까? 우려(?)와 달리 작가는 시즈카에게서 더 이상 젖이 나오지 않자 시즈카의 배설물이 묻은 짚을 거름으로 쓰면서 시즈카의 쓸모를 연장시켰고, 시즈카가 죽자 복숭아나무 밑에 묻어주었다. ^^

‘살아 있는 것과 마주 보는’ 삶

역작 『염소 시즈카』의 탄생 이야기는 ‘펄떡펄떡하던 물고기잡이’의 어린 시절의 이야기의 연장선상에 있다. 이어진 작가의 젊은 시절 이야기는 마치 소설처럼 흥미로웠다. 비교적 이르게 그림책 작가가 되었으나 지독히 가난했던 작가는 뱀, 개구리 등을 잡아먹을 정도로 혹독히 굶주렸고, 병을 얻어 온몸이 아팠다. 생활보호 대상자로 지정해 달라고 부탁했으나 거절당하고 집으로 돌아와 고열에 시달리며, 땀을 비오듯 쏟아내며 몇날 며칠을 비몽사몽 헤매고 있을 때, 어릴 적 자주 맡았던 시체 냄새가 스스로에게서 배어 나오는 걸 느꼈다고 했다. 지금의 아내인 당시의 여자 친구가 아슬아슬한 순간 작가를 살려냈는데, 그때 그녀가 “지금 뭐 하고 있느냐?”라고 묻자 작가는 “죽고 있는 중”이라고 대답했다.

정말로 죽음의 순간이 임박했기에 나온 말이었을 것이다. 결국, 그 경험은 작가로 하여금, 도시 생활을 하느라 소비되는 돈과 시간에 대해 등을 돌리게 했고, 돈을 벌기 위한 일이 아니라 하고 싶어서 하는 일에 매진하게 했다. 도쿄 인근의 시골에 자리를 잡고, 나무를 심되 먹을 수 있는 과수만 심었으며, 마당에 잔디 대신 먹을 수 있는 부추를 심었다. 작은 논에서 벼를 재배하고, 몇 마리의 염소와 닭을 길러 생활했다. 그렇게 어린 시절의 생활을 길게 이어 붙임으로써 ‘살아 있는 것과 마주 보는’ 삶을 살게 되자, 잡초, 벌레, 염소, 갖가지 작물이 그림책 속에 자연스럽게 등장하게 됐다. 그래서 『염소 시즈카』가 나오게 됐다.

이 책이 많은 아이들의 사랑을 얻는 건 어쩌면 당연한 일일 거라는 생각을 했다. 지어내는 것이 아니라 삶 속에서 자연스럽게 나오는 이야기이므로.

작가는 35년 만에 『염소 시즈카』의 8편을 준비 중이다. 이 책의 한국 출간에 힘입었다고 했다. 8편을 러프 스케치한 그림을 큰 화면에서 펼쳐 보여주면서 작가가 직접 읽어주었다. 책이 곧 나올 예정인데, 그전에 이렇게 공개하는 건, 지구상 최초일 거라고 해서 또 모두 웃었다. 8편에는 ‘시즈카의 재난’이라는 가제가 붙었고, 쌍둥이를 밴 시즈카가 너무 많이 먹다가 메뚜기 다리까지 덥석 무는 일에서 비롯되는 수난의 사슬 이야기였다. 결국, 양배추에 머리를 처박게 된 시즈카를 위해 시즈카에게 골탕을 먹은 동물들이 모두 나서서 양배추를 먹어 준다는 이야기. 마지막에 함께 부르는 노래가 삽입됐는데, “좋았다, 좋았다”라는 가사의 이 노래에 악보가 없는 게 아쉽다는 말도 덧붙였다. 참 감성이 풍부한 작가라는 생각이 처음부터 끝까지 들었다. 노년까지 동심을 간직하는 모습이 아름다웠다.

자기 속의 어린아이에게 집중

강연회의 마지막은 늘 그렇듯 독자의 질문과 작가의 대답으로 마무리됐다. 누군가 “그림책을 잘 그리려고 하면 어떻게 해야 하느냐”라는 질문을 하자 작가는 이렇게 대답했다.

“아이들의 마음에 남는 그림책을 그리려고 하면 안 됩니다. 그냥 자기 속의 어린아이에게 집중하여, 그가 하는 이야기를 듣고 그리면 좋습니다. 나는 어린 시절의 느낌을 늘 생생하게 그려내고자 하는데, 손이 기억하는 그 생명력이 바로 아이들의 마음이 아닌가 해요. 최근에는 나무 열매로 작품을 하는데, 다들 힘들다고 만류해요. 하지만, 내가 너무 좋아하니까 할 수밖에 없어요. 이런 것들이 모두 공감하는 건 아니라도 일부에게는 아주 강력한 느낌을 준다고 확신합니다.”

어린 독자 하나는 아이다운 질문을 했다. “정말로 책에 나온 것처럼 젖을 짜려고 시즈카를 꽁꽁 묶었어요?”라고. 작가는 웃었다. “사실이에요. 사람처럼 염소도 가슴을 만지면 싫어하고 깜짝 놀라죠. 그러다가 자꾸 하면 익숙해지죠. 처음엔 시즈카를 묶어서 억지로 젖을 짜려고 했는데, 나중에 방법을 바꾸었어요. 시즈카가 아주 좋아하는 보리기울을 주면서 젖을 짜니까 쉬워졌어요. 시즈카도 맛있는 걸 먹고, 우리도 시즈카의 젖을 짜 먹고요.”

작가는 정말로 시즈카의 입장을 배려했던 것이다. 그렇다고 해서 작가에게 시즈카가 가축이 아닌 것은 또 아니었다. 시즈카에게서 사람과 같은 부분, 다른 부분을 정확히 지적해 주는 대답이 믿음직스러웠다. 개중엔 동물과 사람을 동일시하는 폭이 너무 큰 사람들도 있는데, 작가는 그렇지 않았다. 그래서 작가와의 만남이 더 의미 있었다. 그는 시즈카가 사람처럼 생각하거나 한다고 믿지 않는다. 작가에게 시즈카는 어디까지나 염소였다. 그게 참 좋았다. 그래서 이렇게 썼나 보았다.

시즈카는 숫염소가 그립다거나, 맛있는 풀을 실컷 먹은 뒤에 만족스럽다는 생각을 머릿속에 담아두는 게 아니라, 마치 수박씨를 내뱉는 것처럼 생각을 그때그때 풋 풋 내뱉어 버리지요. 염소가 뱉어낸 생각들은, 낮에 염소가 앉아 있는 초원에 띄엄띄엄 떠다니지 않을까 하는 생각이 듭니다.

|

|

7월 5일 한겨레신문사. 작가와의 만남 <아름다운 책 이야기>의 세 번째 행사라고 했다. 신촌의 한겨레교육센터와 헛갈려 행사 시작에 임박해 도착했더니 자리가 다 차 있었다. 겨우 한 자리를 발견해 앉았는데, 옆 자리에는 작가의 팬인 모자가 앉아 있었다. 아이가 너무 좋아하는 책이라고 했다. 1981년부터 나온 시즈카 이야기 일곱 권을 합본해 이번에 책이 나왔는데, 덕분에 한 번에 시즈카를 다 누릴 수 있게 된 독자들은 매우 반가워했다.

|

그림책이 된 그림일기

1940년생인 작가는 딱 내 부모 연배이고, 그가 펼쳐놓은 이야기들은 내가 내 부모에게서 들은 듯한 느낌을 주는 이야기였다. 작가는 가난한 시대에 유년을 보낸 세대로서 어린 시절의 이야기로 말문을 열었다. 쌍둥이로 태어난 작가는 별다른 친구 없이 형과 싸우며 형과 놀았다. 하천에서의 낚시는 놀이이기도 하고, 먹을거리를 구하는 일이기도 했다. 제법 큰 물고기를 잡으면 물고기는 손에서 빠져나가기 위해 펄떡거리곤 했는데 그 몸짓이 지금까지도 생명력이라는 느낌으로 남아 있다. (작가는 ‘펄떡펄떡’이라는 표현을 여러 번 했다. 반세기 이전의 그 느낌이 지금까지도 생생해서일 것이다.) 살기 위한 필사적인 몸짓. 그런데 놓치지 않으려 애쓰며 양동이에 담아 집으로 가지고 가면 그새 물고기는 죽어 있었다. 불과 10분 사이에 생명이 사라져 버린 물고기를 보면서, 먹기 위해 잡은 것임에도, 어린 작가는 울었다. 그건 생명의 위대함에 대한 경외감 같은 것이었을 테다. 당시의 느낌이 지금껏 작가 생활을 해 오는 원동력이 되고 있다고 작가가 말했다.

“나는 그림을 능숙하게 그리는 작가는 아닙니다. 다만, 생명의 느낌을 표현하려 애쓰는데, 그 부분에서만은 성공이라고 느낍니다.”

작가가 말하는 생명의 느낌이 무엇인지는 그의 작품을 통해 확인할 수 있다. 작가는 염소 시즈카의 어릴 때부터 수차례 새끼를 낳는 때까지, 시즈카 이야기를 전원생활을 하는 작가 가족 이야기와 섞어 표현하는데, 한결같이 생명에 대한 느낌이 고스란히 담겨 있다. 그래서 작가는 백 퍼센트 ‘사실’만 기록한 건 아니지만 ‘진실’의 기록인 이 책을 ‘그림일기’라고 표현한다. 일기처럼 진솔하기 때문이다.

물론 ‘사실’이 아닌 대목들이 더러 있다. 몇 마리의 염소와 닭에게서 중요한 먹을거리를 얻는 작품 속 나호코네 집에 늑대가 들어 닭 세 마리를 해친다. 책 속에서는 새끼 염소까지 노리는 늑대를 시즈카가 물리치는 것으로 되어 있지만, 사실은 아빠가 늑대를 잡았고, 먹어버렸다. “늑대가 닭을 먹었으니 우리는 늑대를 먹는 것이죠”라고 작가는 빙그레 웃으며 말했다. 그림책을 자세히 보면 냄비를 든 아버지가 보인다고 한다. 독자들도 웃었다. 뭐라 할까…… 얼핏 야만적이다 싶은 이 에피소드는, 그러나 자연스럽게 살아가는 여러 생명들의 모습을 연상케 했다. ‘작가의 말’에는 이런 대목도 있다.

더 이상 젖이 나오지 않는 소나 알을 낳지 못하는 닭은 곧바로 죽임을 당합니다. 쓸모없어지면 인간에게 잡아먹히는 것이 가축의 운명이니까요. 잔인하다고 생각하는 사람이 있을지 모르지만 나는 그렇게 생각하지 않습니다. 그것이 가축과 인간의 관계이며 애완동물과 다른 점이지요.

고개가 끄덕여졌다. 모든 동물에게 인간적 감정을 부여하여 애상에 젖는 일은 오히려 자연스럽지 못하다는 생각을 이 부분을 읽으면서 했다. 그럼 어디까지나 가축인 염소 시즈카는 어떻게 되었을까? 가축으로서 할 일을 다 하고 작가에게 잡아먹혔을까? 우려(?)와 달리 작가는 시즈카에게서 더 이상 젖이 나오지 않자 시즈카의 배설물이 묻은 짚을 거름으로 쓰면서 시즈카의 쓸모를 연장시켰고, 시즈카가 죽자 복숭아나무 밑에 묻어주었다. ^^

|

‘살아 있는 것과 마주 보는’ 삶

역작 『염소 시즈카』의 탄생 이야기는 ‘펄떡펄떡하던 물고기잡이’의 어린 시절의 이야기의 연장선상에 있다. 이어진 작가의 젊은 시절 이야기는 마치 소설처럼 흥미로웠다. 비교적 이르게 그림책 작가가 되었으나 지독히 가난했던 작가는 뱀, 개구리 등을 잡아먹을 정도로 혹독히 굶주렸고, 병을 얻어 온몸이 아팠다. 생활보호 대상자로 지정해 달라고 부탁했으나 거절당하고 집으로 돌아와 고열에 시달리며, 땀을 비오듯 쏟아내며 몇날 며칠을 비몽사몽 헤매고 있을 때, 어릴 적 자주 맡았던 시체 냄새가 스스로에게서 배어 나오는 걸 느꼈다고 했다. 지금의 아내인 당시의 여자 친구가 아슬아슬한 순간 작가를 살려냈는데, 그때 그녀가 “지금 뭐 하고 있느냐?”라고 묻자 작가는 “죽고 있는 중”이라고 대답했다.

정말로 죽음의 순간이 임박했기에 나온 말이었을 것이다. 결국, 그 경험은 작가로 하여금, 도시 생활을 하느라 소비되는 돈과 시간에 대해 등을 돌리게 했고, 돈을 벌기 위한 일이 아니라 하고 싶어서 하는 일에 매진하게 했다. 도쿄 인근의 시골에 자리를 잡고, 나무를 심되 먹을 수 있는 과수만 심었으며, 마당에 잔디 대신 먹을 수 있는 부추를 심었다. 작은 논에서 벼를 재배하고, 몇 마리의 염소와 닭을 길러 생활했다. 그렇게 어린 시절의 생활을 길게 이어 붙임으로써 ‘살아 있는 것과 마주 보는’ 삶을 살게 되자, 잡초, 벌레, 염소, 갖가지 작물이 그림책 속에 자연스럽게 등장하게 됐다. 그래서 『염소 시즈카』가 나오게 됐다.

이 책이 많은 아이들의 사랑을 얻는 건 어쩌면 당연한 일일 거라는 생각을 했다. 지어내는 것이 아니라 삶 속에서 자연스럽게 나오는 이야기이므로.

작가는 35년 만에 『염소 시즈카』의 8편을 준비 중이다. 이 책의 한국 출간에 힘입었다고 했다. 8편을 러프 스케치한 그림을 큰 화면에서 펼쳐 보여주면서 작가가 직접 읽어주었다. 책이 곧 나올 예정인데, 그전에 이렇게 공개하는 건, 지구상 최초일 거라고 해서 또 모두 웃었다. 8편에는 ‘시즈카의 재난’이라는 가제가 붙었고, 쌍둥이를 밴 시즈카가 너무 많이 먹다가 메뚜기 다리까지 덥석 무는 일에서 비롯되는 수난의 사슬 이야기였다. 결국, 양배추에 머리를 처박게 된 시즈카를 위해 시즈카에게 골탕을 먹은 동물들이 모두 나서서 양배추를 먹어 준다는 이야기. 마지막에 함께 부르는 노래가 삽입됐는데, “좋았다, 좋았다”라는 가사의 이 노래에 악보가 없는 게 아쉽다는 말도 덧붙였다. 참 감성이 풍부한 작가라는 생각이 처음부터 끝까지 들었다. 노년까지 동심을 간직하는 모습이 아름다웠다.

|

자기 속의 어린아이에게 집중

강연회의 마지막은 늘 그렇듯 독자의 질문과 작가의 대답으로 마무리됐다. 누군가 “그림책을 잘 그리려고 하면 어떻게 해야 하느냐”라는 질문을 하자 작가는 이렇게 대답했다.

“아이들의 마음에 남는 그림책을 그리려고 하면 안 됩니다. 그냥 자기 속의 어린아이에게 집중하여, 그가 하는 이야기를 듣고 그리면 좋습니다. 나는 어린 시절의 느낌을 늘 생생하게 그려내고자 하는데, 손이 기억하는 그 생명력이 바로 아이들의 마음이 아닌가 해요. 최근에는 나무 열매로 작품을 하는데, 다들 힘들다고 만류해요. 하지만, 내가 너무 좋아하니까 할 수밖에 없어요. 이런 것들이 모두 공감하는 건 아니라도 일부에게는 아주 강력한 느낌을 준다고 확신합니다.”

어린 독자 하나는 아이다운 질문을 했다. “정말로 책에 나온 것처럼 젖을 짜려고 시즈카를 꽁꽁 묶었어요?”라고. 작가는 웃었다. “사실이에요. 사람처럼 염소도 가슴을 만지면 싫어하고 깜짝 놀라죠. 그러다가 자꾸 하면 익숙해지죠. 처음엔 시즈카를 묶어서 억지로 젖을 짜려고 했는데, 나중에 방법을 바꾸었어요. 시즈카가 아주 좋아하는 보리기울을 주면서 젖을 짜니까 쉬워졌어요. 시즈카도 맛있는 걸 먹고, 우리도 시즈카의 젖을 짜 먹고요.”

작가는 정말로 시즈카의 입장을 배려했던 것이다. 그렇다고 해서 작가에게 시즈카가 가축이 아닌 것은 또 아니었다. 시즈카에게서 사람과 같은 부분, 다른 부분을 정확히 지적해 주는 대답이 믿음직스러웠다. 개중엔 동물과 사람을 동일시하는 폭이 너무 큰 사람들도 있는데, 작가는 그렇지 않았다. 그래서 작가와의 만남이 더 의미 있었다. 그는 시즈카가 사람처럼 생각하거나 한다고 믿지 않는다. 작가에게 시즈카는 어디까지나 염소였다. 그게 참 좋았다. 그래서 이렇게 썼나 보았다.

시즈카는 숫염소가 그립다거나, 맛있는 풀을 실컷 먹은 뒤에 만족스럽다는 생각을 머릿속에 담아두는 게 아니라, 마치 수박씨를 내뱉는 것처럼 생각을 그때그때 풋 풋 내뱉어 버리지요. 염소가 뱉어낸 생각들은, 낮에 염소가 앉아 있는 초원에 띄엄띄엄 떠다니지 않을까 하는 생각이 듭니다.

2개의 댓글

추천 기사

추천 상품

필자

채널예스

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[추천핑] 어쩔 수 없이 밀려남에 고하다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250919-727bd620.jpg)

![[서점 직원의 월말정산] 7월의 즐길거리를 소개합니다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250731-ea87383d.jpg)

![[구구X리타] 책은 아이들에게 권리가 있다 - 장르 소설과 쾌락](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250623-d56fd06e.jpg)

prognose

2012.03.13

앙ㅋ

2012.03.13