『어떤 어른』

김소영 저 | 사계절

지금 당장 어느 교실을 들여다보더라도 한 명쯤 발견할 수 있다. 선생님 질문에 한 번도 먼저 번쩍 손 들어본 적 없는 어린이. 맨 뒷자리 혹은 창가 자리에 앉아 소란스러운 교실과는 살짝 거리를 둔 채 멀리 창 밖을 내다보고 있는 청소년. 나도 그 중 하나였다.

사람들에게 질문하는 걸 직업으로 삼은 현재로선 상상할 수 없을만큼, 나는 내성적인 어린이였다. 그때 내가 하고 있던 생각 중 대부분은 내가 어린이인 게 싫단 거였다. 속으로 그런 불손한 생각을 하고 있는 줄은 꿈에도 모르고 어른들은 내가 얌전하고 말수가 적다고 여겼다.

하지만 말수가 적은 어린이에게도 저마다의 입장이 있다. 예컨대 윤서는 ‘말하기’가 아닌 ‘듣기’로 대화한다. 재희는 대답하기 전에 충분한 시간을 갖는 편이다. 이 어린이들에게 필요한 것은 표현력이 부족하다거나 소극적이라고 다그치는 대신 그들이 다만 “익숙한 고요함 속에서 자기를 키우고”(42쪽) 있음을 알아차려줄 어떤 어른이다. 그러니까 『어떤 어른』을 쓴 김소영 작가 같은.

*

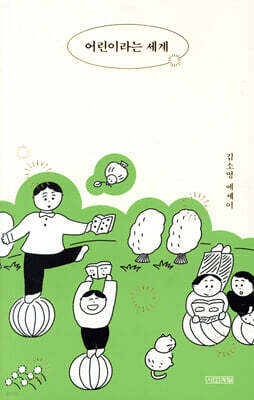

4년 전 김소영 작가의 『어린이라는 세계』를 읽고 마치 제3의 눈이라도 트인 듯 사방이 환해졌다. 어린이들이 제 나름의 고민과 방식으로 이렇게나 다채롭다는 것을 알고 나자 어린이를 마주칠 때마다 궁금증으로 마음이 부풀었다. 이 어린이는 자신 안에 어떤 세계 하나를 키우고 있을까?

하지만 마주침이란 상호적이기에, 어린이들에겐 나와의 만남 역시 한 세계와의 조우다. 그렇다면 나는 그들에게 어떤 어른이어야 할까? 『어린이라는 세계』 이후 꼬박 4년 뒤 나온 『어떤 어른』은 그런 물음을 가졌을 어른을 위한 책이다. 여전히 독서 교실을 운영하며 다양한 어린이와 만나고 있는 작가가 이웃으로, 선생님으로, 가족으로, 동료 시민으로 어린이와 함께 살아가기로 다짐한 어른들을 위해 답한, 일종의 심화 버전 안내서랄까.

어린이란 어떠해야 한다고 딱 잘라 말할 수 없듯 어른 역시 하나의 모습으로만 존재하지 않는다. 대신 작가는 세탁소, 동네 식당, 산책로 같은 일상 공간과 학교, 도서관, 박물관 같은 공공장소에서 마주친 어린이와의 일화를 생생하게 전하며 이로 인해 새롭게 발견된 고민과 배움을 독자와 나눈다. 가령, 주인 잃은 강아지를 맡긴다며 들이닥친 어린이들에게 세탁소 한 켠을 내어준 사장님의 무심한 친절을 보며 내게도 언젠가 이런 멋진 사건이 펼쳐지길 바라게 되고, “애기의 가오”를 지켜주기 위해 아기용 그릇을 따로 챙겨주는 국밥집 사장님의 박력있는 응대를 보면서는 그런 센스를 기르자고 다짐하게 되는 것이다.

책은 나아가 공교육 기관으로서 학교의 역할과 어린이보호구역의 존재 이유, 문화 예술 경험의 중요성처럼 동료 시민인 어린이를 위해 구체적으로 어떤 정책과 자리가 마련되어야 하는지에 대해서도 고민한다. 그러니까 『어떤 어른』은 어린이들의 귀엽고 멋진 일화부터, 어른들을 위한 실천 지침에다, 성숙한 사회를 위한 구체적 제언까지 한꺼번에 담고 있는 보물같은 책이다.

물론 그중 가장 제일은, 너무 소중해서 읽는 일을 잠시 멈추고 꼭 끌어안고 싶은 어린이의 순간이 가득 담겨 있다는 것이다. 모자 달린 외투를 머리에만 걸친 도련님 차림으로 신발주머니를 무릎으로 쳐가면서 등교하는 어린이, 안경은 내다버리고 운동장에서 뻥뻥 공을 차는 어린이, 할머니집에 다녀온 뒤 토실토실해진 어린이, 귀한 찻잔을 깨뜨릴까 조심조심 차를 마시는 어린이, 시를 읽는 어린이, 글을 쓰는 어린이, 직업의식을 갖고 일하는 어린이들이 책에는 잔뜩 나온다.

물론 어린이가 “밝고 착한 마음과 순진하고 귀여운 생각”(290쪽)만을 가진 존재는 아니고, “어리기 때문에 오히려 편견이 심하거나 무례”할 때도 있다. 폭력과 차별과 편견에 노출된 어린이도 어딘가엔 있다. 성장하는 곳곳에 웅덩이와 갈림김과 구렁텅이가 있다. 그렇기에 어른으로서의 우리의 역할과 책임이 있는 것이다. “어린이가 사는 세상이 곧 나의 구체적인 현실”(8쪽)이기에, “나의 세계에 어린이가 있다는 걸 잊지 말고, 정신을 똑바로 차리고 살아야 한다.”(105쪽)

*

실은 안다. 그때 그 시큰둥한 어린이가 무사히 지금의 어른이 될 수 있었던 것은 그 어린이를 멀리서 관찰하고 있을 어른들이 있었기 때문이라는 걸. 부모와 선생님과 만화방 주인 아저씨와 슈퍼 할머니의 섬세한 눈치작전 덕분에 넘어져도 툭툭 털고 일어날 수 있었던 것이다. 물론 자라는 동안 그런 건 까맣게 잊었다. 나는 내가 오로지 내 힘으로 내가 된 줄만 알았다. 그렇다고 해서 그 어른들이 나를 배은망덕하다고 생각하고 있진 않을 것이다. 어른의 눈길이란, 되돌아올 것을 기대하지 않고 건네는 것이니까. 어린이는 되갚을 필요가 없다. 다만 어느 순간 자연히 알게 된다. 내가 받은 것을 다시 건네줄 존재들이 끊임없이 태어난다는 것을.

그런 탄생 사건이 최근 나에게도 벌어졌다. 지난 1월 14일과 15일에 가까운 친구들의 아이들이 잇따라 태어났다. 이들의 이름은 정원과 리우다. 정식 이름이 없을 때부터 알고 지낸 존재는 나로서도 처음이다. 덕분에 나에게도 ‘엄마 친구 이모’라는 새로운 직함 하나가 생겼다. 정원과 리우의 ‘엄마 친구 이모’, 후암동 어린이들의 이웃, 그밖에 산책로와 버스에서 매일 마주치는 모든 어린이들 앞에 선 어른으로서, 나는 떨리는 마음으로 목소리를 가다듬는다. 그리고 기쁜 인사를 건넨다.

“어린이, 안녕하세요!”

* AI 학습 데이터 활용 금지

한소범(한국일보 기자)

1991년 광주에서 태어났다. 대학에서 국문학과 영상학을 전공했다. 발표된 적 없는 소설과 상영되지 않은 영화를 쓰고 만들었다. 2016년부터 한국일보에서 기자로 일하고 있다.

![[큐레이션] 역사 동화로 세계사 만나기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250220-e788b872.png)