격주 목요일, 소설가 김중혁이 좋아하는 북커버를 소개하는 칼럼 ‘김중혁의 북커버러버’를 연재합니다. |

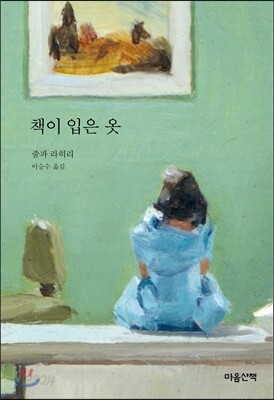

한 번도 교복을 입지 못했다. 절묘하게 피해 갔다. ‘교복 안 입어서 얼마나 다행이냐’고 위로하는 사람도 있지만 솔직히 교복 입은 사람이 부러웠다. 내일 뭐 입을지 고민 안 해도 되고, 어딘가에 소속돼 있다는 안정감도 받을 수 있고. 군복 입어보고 나서는 교복 안 입길 다행이다 싶었지만 어린 마음에는 별 게 다 부러운 법이다. 좋아하는 소설가 줌파 라히리는 『책이 입은 옷』에서 실망스러운 표지를 받아 들고 이렇게 말했다.

“표지도 유니폼이 좋은 해결 방법이 아닐까 생각한다.”

새 옷을 살 돈이 없기 때문에 마음에 들지 않는 옷이라도 입고 학교에 가야 했던 내 마음과 비슷한 것 같다. ‘아, 진짜 이럴 거면 다 집어치우고 그냥 내 책에다 교복을 입히는 게 낫겠다’ 싶은 강한 ‘빡침’이 느껴지는 한 마디다. 퓰리처상을 받은 작가인데도 “내 말에 덧입혀지는 것, 내 책의 표지는 내 선택이 아니다.”라고 하는 걸 보면 ‘마케팅 부서의 파워’는 한국이나 미국이나 비슷한 모양이다.

‘유니폼을 입은 표지’는 이미 만들어지고 있다. 바로 전집의 표지다. 전집은 모든 책에 적용할 수 있는 대표 디자인 하나를 정하고, 개별 책만의 고유한 디자인을 추가하는 방식으로 만든다. 교복은 정해져 있지만 색다른 디자인의 모자로 포인트를 준다거나, 자신이 좋아하는 디자인의 스카프를 맨다거나, 명찰 크기를 다르게 한다거나 해서 고유한 개성을 드러내는 것이다.

내 책이 전집이나 시리즈에 포함된 사례도 있다. 장편소설 『나는 농담이다』는 민음사의 ‘오늘의 젊은 작가’ 시리즈에 들어가 있다. 나는 이 시리즈의 디자인을 좋아한다. 표지의 한가운데에다 커다란 직사각형 구멍을 낸 다음 거기에다 책 제목과 작가의 이름을 적어넣는 공통 디자인을 채택했다. 배경으로는 현대 미술 작가들의 그림이 들어 있다. 『보건 교사 안은영』의 ‘귀염뽀짝’한 그림은 정수진 작가의 작품인데, 소설의 분위기를 시각적으로 잘 보여주고 있다. 정지돈의 소설 『… 스크롤!』의 표지 사진은 스페인의 비디오 아티스트 dubassy의 작품인데 소설가가 직접 찍은 사진인 것처럼 찰떡으로 어울린다. 그림에다 사각형 구멍을 내는 게 어울리지 않는 경우도 많은데 『…스크롤!』만큼은 의도한 것처럼 잘 어울린다.

『나는 농담이다』의 표지를 선택할 때도 그런 고민이 많았다. 이상원 작가의 그림은 보자마자 무척 마음에 들었다. 문제는 그림에다 구멍을 내야 한다는 것이다. 그나마 다행인 것은 직사각형 구멍을 내야 하는 자리가 까만 우주라는 점인데, 그래도 구멍을 내지 않았더라면 그림의 감동이 더 컸을 것이다. 그림에 구멍을 내게 해주고, 몇 가지 수정 사항도 허락해 준 이상원 작가에게 고마운 마음이 크다. 『나는 농담이다』의 표지를 볼 때마다 거대한 우주의 개념이란 게 ‘일종의 농담이다’라는 메시지가 숨어 있는 것 같아서, 그리고 ‘책 속 농담의 농도는 그림에서 드러나는 정도’라고 알려주는 것 같아서, 기분이 좋아진다.

줌파 라히리는 『책이 입은 옷』에서 전집과 작가의 관계에 대해 설명하기도 했다.

"전집은 자신의 작가들에게 말한다. 당신들은 우리 식구입니다."

그래서 흥미롭지만 논쟁의 여지가 많은 문제가 제기된다. 전집이 더 중요할까 아니면 전집에 속하는 책이 더 중요할까? 나는 아직도 답을 모르겠다. 전집은 텍스트에 봉사해야 하는데 반대로 텍스트가 전집에 봉사할 수도 있다. 어떤 면에서 전집은 아주 독창적인 개별 표지에 비해 덜 공격적이고 신중한 포장인 듯하다. 또 다른 면에서 전집은 좀 더 형식적이고 거드름을 피운다는 인상을 준다.”

덜 공격적이고 신중한 포장이라는 지적은 동의한다. 아무리 화려하게 포장하고 싶어도, 커다란 그림을 표지에 꽉 차도록 배치하고 싶지만 그럴 수 없다. 유니폼을 지켜야 한다. 한계를 인정해야 한다. 나는 그 한계야말로 전집의 매력인 것 같다. 때로는 ‘마음껏 해봐’가 아니라 ‘이것만 지키고 마음껏 해봐’가 더 재미있을 수 있다. 한계는 아이디어의 출발이 되기도 한다. 직사각형 구멍을 창문처럼 만들 수도 있고, 종이처럼 만들 수도 있다.

내 서가에는 전집들끼리 모인 구역이 있다. 같은 디자인의 책들이 나란히 꽂혀 있는 걸 보면 기분이 좋아진다. 멀리서 보면 개별의 책 제목은 보이지 않고, 전집이라는 덩어리만 보인다. 전집을 하나의 스포츠팀이라고 생각해 보는 것도 재미있다. 여러 전집에서 한 권씩 스카우트 해온 다음 나만의 팀을 만들고, 각각의 책에게 어울리는 백넘버를 부여하는 것이다. 『노인과 바다』는 어쩐지 99번이 어울릴 것 같고, 『이상한 나라의 앨리스』는 42번, 『제5도살장』은 5번, 카프카의 『성』에게는 11번을 줄 것 같다. 주장은 조지 오웰의 『1984』, 백넘버는 84번이다. 부주장은 무라카미 하루키의 『1Q84』. 백넘버가 같을 수는 없으니까 73번으로 하자. 무라카미 하루키의 작품 중에 『1973년의 핀볼』을 좋아한다. 이렇게 놀다 보면 시간이 훌쩍 흘러간다.

추천기사

김중혁(소설가)

소설 쓰고 산문도 쓰고 칼럼도 쓴다. 『스마일』, 『좀비들』, 『미스터 모노레일』,『뭐라도 되겠지』, 『메이드 인 공장』 등을 썼다.

![[김중혁의 북커버러버] 어떤 띠지는 친척 같고, 어떤 띠지는 안개 같아 - 『홍수는 내 영혼에 이르고』 | 예스24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/a/5/b/2/a5b2d781db48b2278bba79b631a92c57.jpg)

![[김중혁의 북커버러버] 또 다른 우주 - 『B컷 : 북디자이너의 세번째 서랍』 | 예스24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/8/d/7/6/8d76bbeec1348f246ec3327e8c94217e.jpg)

![[김중혁의 북커버러버] 우리는 환원한다 - 『책을 읽을 때 우리가 보는 것들』 | 예스24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/1/0/0/8/10086866007ab272beb7ea8c3b6f12e5.jpg)

![[젊은 작가 특집] 전지영 "원죄와 연좌에 관한 이야기를 해보고 싶어요"](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-aad36d26.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 독서하고 싶은 공간 만들기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250226-346177ac.png)