“이 글 쓰는 데 얼마나 걸리셨어요?”라는 질문 받을 때가 있다. 정확하게 대답하기 어렵다. 책상 앞에 앉아 노트북과 마주하며 마음을 가다듬고 집중한 시간만이라면 대답할 수 있을지 모른다. 하지만 그렇게만 해서 쓰는 글은 거의 없다. 무슨 말이냐면, 글 한 편 쓰려면 무척이나 다양한 장소와 상황에서 글에 대해 생각하며 자료를 찾고, 무엇보다도 메모하기 때문이다.

『미국의 민주주의』로 유명한 프랑스 사상가 알렉시 드 토크빌(1805~1859)은 미국과 캐나다를 여행할 때, 자신이 직접 종이를 접고 바느질해 만든 노트를 갖고 다녔다. 북미 대륙을 여행하며 관찰하고 생각하고 대화한 모든 것을 그런 노트 15권에 빼곡하게 메모했다. 그는 노트를 중요한 주제 항목 알파벳순으로 정리했다. 대화나 인터뷰는 별도 섹션으로 분류했으며 두 권은 별도로 법률 문제에 할애했다.

승합마차나 증기선을 타고 이동할 때면 고도로 집중하여 메모한 내용을 검토하고 또 검토했다. 단편적인 기록과 기록 사이를 연결 짓고, 기록한 사실 정보들을 뛰어넘는 큰 그림을 구상하고 일반적 통찰을 이끌어내려 애썼던 것. 그 결과가 바로 『미국의 민주주의』였다. 언제 어디서나 보고 듣고 생각한 것을 메모하고, 그렇게 메모한 것을 정리하고 재음미하면서 더 큰 주제와 연결 지어 발전시켜나가는 것이 글쓰기와 저술의 바탕이다.

40년 학자 생활 동안 저서 50여 권, 논문 350편 이상을 낸 독일 사회학자 니클라스 루만(1927-1998)의 별명은 ‘이론 공장’(one-man theory factory)이었다. 루만은 동시에 책 여러 권을 집필하는 것으로도 유명했다. 책 한 권 집필하는 데 몰두하다가도, 시쳇말로 ‘필 꽂히면’ 즉시 다른 책에 착수할 수 있었다는 것. 이 놀라운 생산성은 그가 1950년대 초부터 구축하기 시작한 ‘메모 박스’ 또는 ‘카드 박스’(Zettelkasten) 덕분이었다.

루만은 논문이나 책을 집필하는 데보다도 메모 카드를 정리하고, 재배열, 재구조화하는 데 더 많은 시간을 들였다. 요즘 식으로 말하면 그는 해시태그와 하이퍼링크를 오프라인 카드 메모에서 구현했다. 카드 한 장에는 그렇게 길지 않은 메모 수준의 내용이 적혀 있다. 그것들을 주제와 소주제, 키워드 별로 재배치하기만 해도 책 한 권의 얼개와 주요 내용이 대략 완성되는 것이다.

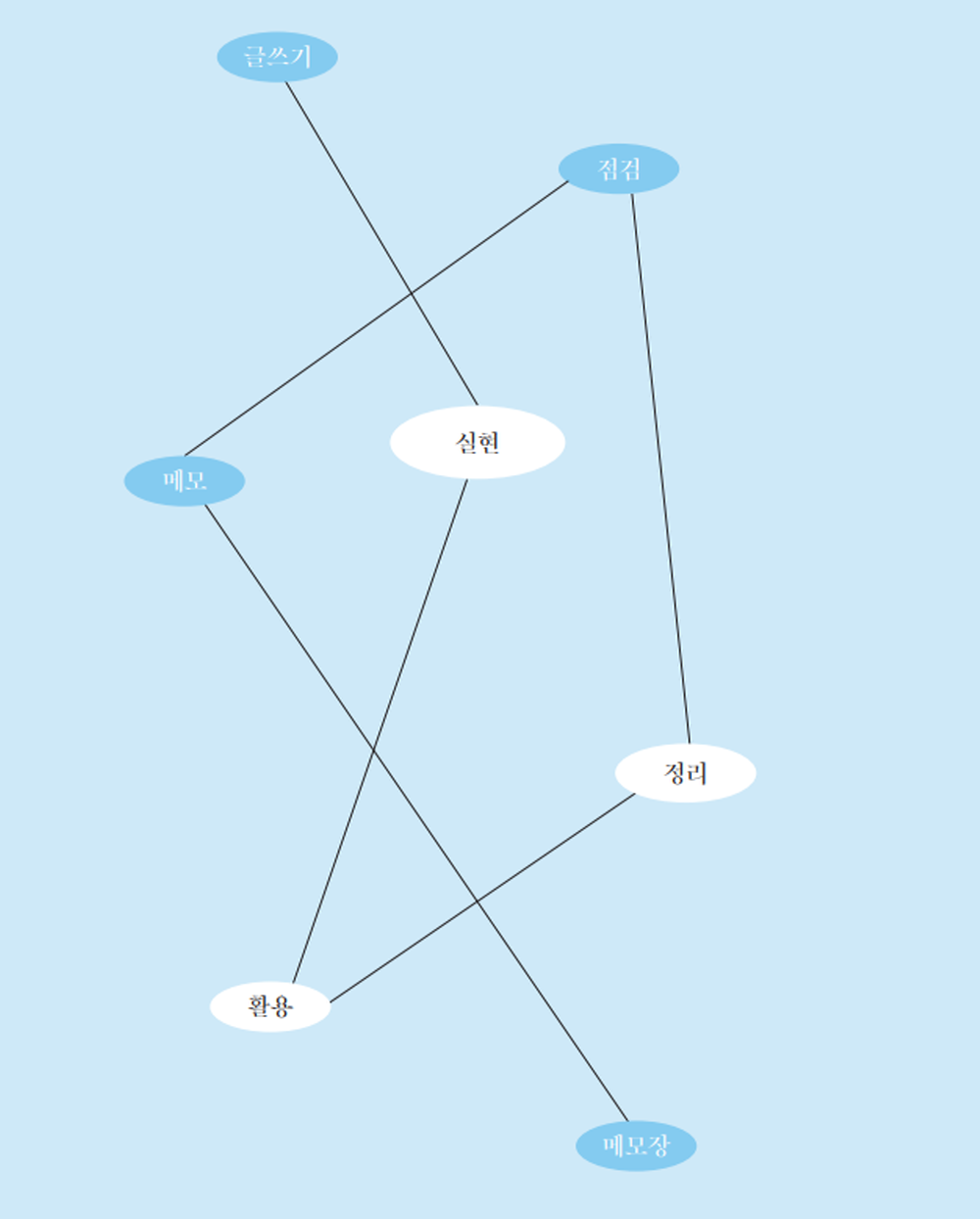

그렇다면 나 자신은? 메모 습관이 있긴 한데 철저하진 못하다. 수첩을 늘 갖고 다녀야 하는 데 자주 잊는다. 다행히 요즘엔 휴대전화 메모장이 도와준다. 메모장 카테고리에 ‘저술 자료’, ‘기고 자료’ 등을 두고 수시로 메모한다. 물론 ‘채널예스’ 카테고리도 있다. 메모에 관한 다양한 책들을 읽어보기도 했다. 책들이 말하는 공통 원칙은 간단하다. 이걸 ‘메모의 USA 원칙’이라 이름 지어 본다. 뭔가 있어 보인다.

첫째, 언제 어디서든 메모하라(Ubiquitous). 아주 간단한 착상이 떠오르더라도, 뭔가 그럴 듯한 표현 하나가 생각나더라도 언제 어디서든 적어야 한다. 기억의 천재가 아니라면 라틴어 격언을 명심하자. Verba volant, scripta manent. ‘말은 날아가 버리고 글은 남는다.’ 생각을 붙잡아 두는 접착제가 메모다.

둘째, 메모한 것을 점검, 정리하라(Systematize). 니클라스 루만 정도까지야 아니더라도 메모해 둔 것을 틈나는 대로 찬찬히 살펴볼 필요가 있다는 것. 살펴보는 사이에 메모 내용을 좀 더 발전시킬 수 있는 새로운 생각이 떠오른다. 그 생각을 이미 적은 메모에 덧붙여 적어 놓는다. 이렇게 몇 번 하다보면 글 한 편이 된다. 메모한 것을 점검하다보면 지워도 되는 메모를 판단할 수 있게 된다. 살릴 것과 폐기할 것을 가늠할 수 있다는 것.

셋째, 메모한 것을 활용, 실현하라(Actualize). 메모를 그저 메모로만 끝내지 않고 글 한 편으로, 혹은 글이 아니더라도 어떤 프로젝트로 실현해내는 것이다. 설계도만 있고 벽돌은 없다면? 벽돌은 있는데 설계도가 없다면? 글쓰기는 벽돌이 있어야 설계도가 생긴다. 메모 한 장이 바로 벽돌 한 장이다. 어린 왕자를 세운 첫 벽돌 한 장의 사연은 이러했다.

1942년 초 뉴욕의 어느 식당에서 생텍쥐페리는 냅킨에 장난삼아 그림을 그렸다. 함께 식사하던 출판업자 커티스 히치콕이 무슨 그림이냐 물었다. 생텍쥐페리가 답했다. “별거 아닙니다. 마음에 담아 가지고 다니는 한 어린 녀석이지요.” 히치콕이 말했다. “이 어린 녀석 말입니다. 이 아이에 관한 이야기를 써보시면 어떨까요. 어린이용 이야기로 말이지요. 올해 성탄절 전에 책을 낼 수 있으면 참 좋겠는데 말입니다.”

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

미국의 민주주의 1

출판사 | 한길사

표정훈(출판 칼럼니스트)

출판 칼럼니스트, 번역가, 작가로 다양한 활동을 하고 있다. 최근 쓴 책으로는 『혼자 남은 밤, 당신 곁의 책 』, 『탐서주의자의 책』 등이 있다.

![[표정훈 칼럼] 요점만 간단히 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/1/c/2/c/1c2c70d3217bd967b7c1fa95269d1e23.png)

![[표정훈 칼럼] ‘틈나는 대로 조금씩’ 쓰기 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/1/5/9/2/159201a1708c744049c8d9fad8b293de.jpg)

![[표정훈 칼럼] 쉬운 글과 어려운 글 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/b/4/3/1/b43118446610a74006fdee3d90662515.jpg)

![[김해인의 만화 절경] 이거 읽고 그려](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250811-1ad97d18.jpg)

![[젊은 작가 특집] 예소연 “소설이 저를 자꾸 만들어낸다는 생각을 해요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-e92deffa.jpg)

![[Read with me] 김나영 “책을 통해 사람들의 이야기를 들어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250109-f468d247.jpg)

![[큐레이션] 부모가 먼저 감동할지도 몰라](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/11/20241129-abd83d47.jpg)

lovelymemyself

2020.10.05