『매일 50』

매년 12월, 월간 『디자인』에서는 그해에 애쓴 디자이너들의 결과물을 소개하는 『한국디자인연감』 을 진행하는데 커뮤니케이션 분야(북 디자인 포함)만 수백 점이 오른다. 연감 시즌만 되면 주책맞게 뭉클한 감정이 솟구치는데, 수백 점 아니 공모하지 않은 수천 점의 디자인에 스며들었을 디자이너들의 노고를 새삼 느끼기 때문이다. 이 중에서 ‘좋은’, ‘잘한’이 아니라 ‘사랑한’ 북 커버라면 신나게 한 권을 꼽을 수 있다.

<font color="#000000">

</font>지난해 겨울, 편집부로 거대한 박스가 도착했다. 그야말로 거대한 크기 거대한 무게의 거대한 책이었는데, 발송처는 수류산방이었다. 『매일 50』은 50주년을 맞은 매일유업의 사사를 제작한 프로젝트. 각 10년을 한 권씩 엮은 5권의 『아카이브 북』, 이를 다시 시대순으로 요약한 『연대기』, 주제별로 요약한 『생태학』 등 총 7권의 총서다. 일을 좀 설렁설렁할 때도 있어야 하는데 내가 아는 한 수류산방은 프로젝트마다 뼈를 갈아 넣는 것처럼 덤벼든다. 물론 그 흔적은 한국 출판 역사의 한쪽에 귀한 흔적으로 남을 것이니 억울할 것도 없다. 그런 귀한 출판사 몇몇을 알고 항상 눈여겨본다. 나만의 리스트는 다음과 같다. 수류산방, 마음산책, 난다, 동아시아, 열린책들, 미메시스, 마티.

-김만나 『월간 디자인』 기자

표지 디자인만 보고 책을 고르라면 첫째, 실제 사진이 들어간 건 싫다. 상상력을 자극하지 못한다. 어디선가 본 듯한 사진은 차별성도 떨어진다. 둘째, 화려한 디자인이 싫다. 색과 그래픽이 많이 들어간 디자인은 시선을 분산시켜 집중할 포인트를 헷갈리게 한다. 셋째, 일러스트를 좋아하지만 사람이 들어간 건 싫다. 섬세하면 무겁고, 대충 그린 그림은 가벼워 보인다. 이런 기준으로 가장 기분 좋았던 책은 『채근담 하룻말』 이다. 아이보리 컬러의 무광 표지. 정중앙에 또박또박 적힌 제목. 표지 4분의 1 크기로 우측 상단을 채운 수묵화. ‘중국의 피카소’라 불리는 제백석의 그림이다. 책 속에는 제백석의 그림 365점이 들어 있다. ‘하루에 한 편씩만, 두 편을 읽는 건 과하다’는 옮긴이의 말은 실천할 수 없었다. 제백석의 그림이 자꾸만 책장을 넘기게 하니까.

-서정민 중앙일보 스타일 팀장

어느 출판사의 편집자는 “책이 나오는 순간부터 저자에게 부탁할 것은 피부 관리”라고 했다. 저자의 사진이 들어간 표지는 마케팅의 기본이다. 자기 계발서라면 또렷한 자세와 눈빛을 하고 있을 것이고, 에세이라면 은은한 미소의 옆얼굴이 들어간다. 하지만 표지의 저자 사진이 본문과 이토록 완벽하게 어우러지는 책은 본 적이 없다. 얼굴은 보이지도 않는다. 사진 속 방은 냉장고 소리가 가장 크게 들릴 듯 적막해 보인다. 귀고리의 마찰음마저 깨끗하다. 거울 앞에 선 이의 속 상념들은 아직 말의 옷을 입지 않은 채 이리저리 요동한다. 고요와 소란이 함께 들려오는 사진. 손에 드는 것만으로 가벼운 긴장을 느끼게 한다. 펼쳐본 그의 글 역시 그랬다.

-권성민 카카오M PD

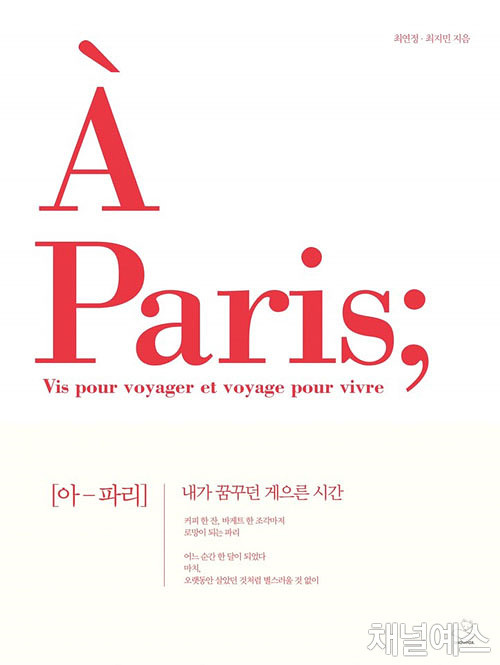

요즘 책은 읽기보다는 자신을 표현하는 하나의 액세서리에 가깝다. 젊은 여성들은 자신의 SNS에 책과 소품을 함께 찍어 올린다. SNS 한 페이지를 장식할 오브제가 되기 위해선 엄격한 조건이 필요하다. 첫째, 타이포그래피로 된 커버. 둘째, 심플한 원 포인트 디자인. 이 책은 가장 좋아하는 커버는 아니지만 인상이 깊게 남아서 골라봤다. 파리에 관한 사진 하나 없이 단번에 파리에 대한 향기를 느끼게 했으니까. 그것은 우리가 익히 알고 있는 Paris라는 단어가 시각적으로 주는 설렘도 있지만, P자 위 A에서 연상할 수 있는 에펠탑 셰이프와 A자 위의 악센트가 주는 프랑스적인 느낌 때문이라고 생각한다. 이 악센트는 프랑스 브랜드 셀린을 기억하게 만들며 포괄적으로 이 책이 담고 있는 여성성과 고전적 무드, 여유를 느끼게 한다.

-이영란 JTBC 플러스 트렌드북 총괄디렉터

『88Seoul』

영화 포스터와 캘리그래피로 정평 난 디자인 스튜디오 프로파간다의 최지웅 디렉터가 2018년, ‘88 서울 올림픽’ 20주년을 앞두고 펴낸 책. 손에 보송보송한 호돌이 인형 털이 잡힐 것만 같은 표지는 ‘호돌이’를 애정하는 사람이라면 손에 쥘 수밖에 없다. 1988년 당시 초등학교 6학년이었던 최지웅 디렉터 자신을 포함해 그 시기 소중한 추억을 공유한 사람들의 이야기를 사진과 함께 담았다. 특히 엠블럼을 디자인한 양승춘 디자이너와 호돌이의 ‘아버지’ 김현 디자이너의 인터뷰를 읽다 보면 ‘애정’과 ‘추억’, 그리고 현재 진행형의 열정이 한데 엮였을 때 얼마나 강력한 힘을 발휘하는지를 여실히 느끼게 된다. 디자인도, 내용도 흠잡을 데 없는 완벽한 독립 출판물.

-이마루 『엘르』 피처 에디터

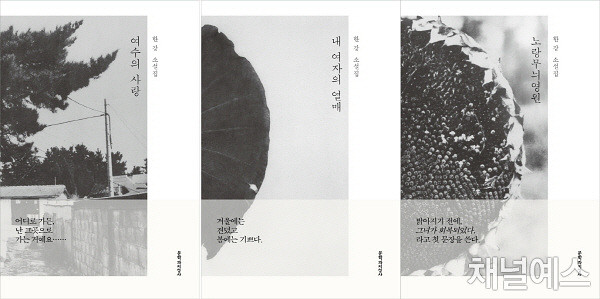

한때 탐독하던 책들이 새롭게 리커버링되어 예쁘게 다시 나온다. 하지만 각 출판사나 시리즈가 품고 있던 느낌과 일관성을 찾기란 힘들어서 어딘지 모르게 서운한 마음이 든다. 그런 측면에서 새롭게 나온 한강 소설집은 무척이나 반갑고 마음에 든다. 『여수의 사랑』 , 『내 여자의 열매』 , 『노랑무늬영원』 . 작가 한강도 이제 50대에 접어든다. 단편집에 실린 작품은 그녀가 20대에서 40대 초반까지 꾹꾹 눌러쓴 단편들이다. 이미 삶의 비의를 알아버린 젊은 작가의 소설들은 상실과 죽음으로 채워져 있지만 문장은 끔찍이도 아름답다. 표지는 흰 바탕에 흑백사진, 세네카에는 문학과지성사의 빨간 로고가 정확히 밑에서 3분의 1 지점에 박혀 있다. 한지에 감광제를 바르고 인화하는 작업으로 알려진 사진가 이정진의 시적인 사진과 한강의 소설이 무척 잘 어울리는 것 같다.

-김범상 전시기획사 글린트 대표

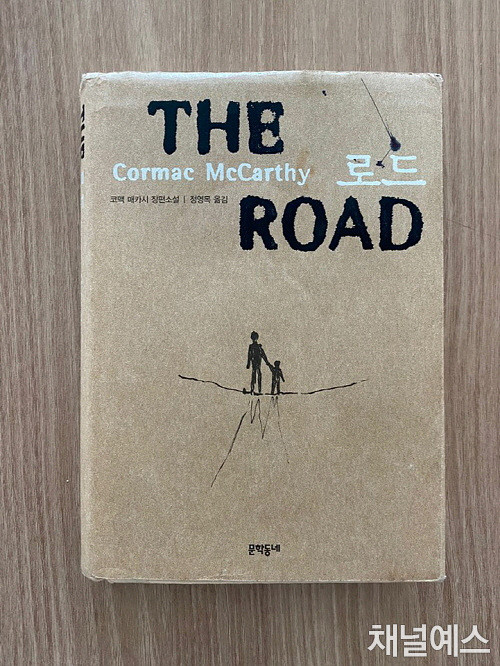

직물 질감의 흙빛 표지 위에 손을 맞잡고 있는 유령 같은 두 사람의 모습. 그들의 발 아래 단순한 선으로 처리되어 있는 길. 그리고 위태롭게 뻗어 있는 두 사람의 그림자. 제목 폰트가 너무 큰 게 아닌가 하는 아쉬움은 있지만 불에 탄 짐승의 내장 속을 걷는 듯한 두 남자의 그을린 여정과 카타콤에서 발견된 고대의 책처럼 묵시록적인 느낌을 과하지 않게 포착하고 있다. 지금은 표지 갈이를 해서 더 이상 구할 수 없게 됐는데, 나는 2010년 2월 10일 1판 22쇄 판본으로 남은 이 표지에 더 마음이 끌린다.

-김기창 소설가

-

일간 이슬아 수필집 이슬아 저 | 헤엄

2018년 봄부터 가을까지 메일로 연재한 글들을 묶은 단행본이다. 언젠가 길게 다시 쓰일지도 모르는 이야기의 초고들이기도 하다. 백 편 가까운 원고가 수록되어 있다. 시사IN과 전국 독립책방이 선정한 '올해의 책' 1위에 선정되었다.

정다운, 문일완

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

이혜련(아더스튜디오)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[큐레이션] 손끝에서 생생하게 읽히는 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250325-c94f6761.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 독서하고 싶은 공간 만들기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250226-346177ac.png)

![[Read with me] 김나영 “책을 통해 사람들의 이야기를 들어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250109-f468d247.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 잘 가 2024년, 어서 와 2025년!](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/11/20241127-077b2057.jpg)