동굴 같은 집으로 이사했다. (그렇다 또, 이사했다) 록앤롤을 듣기 딱 좋은 반지하다. 거실에만 조그만 창이 달랑 한 개 있고 방에는 창문 비스무리 한 것도 없다. 실내는 퀴퀴하고 습도가 높으며 요즘 날씨에도 서늘한 냉기가 감돈다. 지금도 얇은 패딩을 입고 따듯한 차를 마시며 이 글을 쓴다.

그렇지만 문을 닫으면 음악을 미친 볼륨으로 들어도 상관없고 바깥의 어떠한 개소리도 스며들지 않는다. 흡사 방음부스에 가까울 정도로 고요한 공간이다. 더구나 상가건물이라 밤엔 이 건물에 달랑 나 혼자만 남는다. 내가 발광을 해도 남에게 피해를 줄까봐 걱정 안 해도 되는 곳이다. 지하 아니랄까봐 냄새가 퀴퀴하긴 하지만 요런 소음 독립구역을 가지는 게 내 오랜 로망이었다. 달팽이관에 앰프가 달렸는지 유독 소리에 민감한 나로선 방음부스를 참 갖고 싶었다. 한데 돈은 한 푼도 없어서 그동안 하느님께 싹싹 빌기만 했다.

“제발 돈 좀 벌게 해주세요. 방음부스 개 비싸다구요.”

그러나 기복신앙이 극혐인지 신은 내 기도를 번번이 생 까셨다. 이사 전 낡은 빌라에 살 땐 집에서 음악 볼륨을 자꾸 줄이고, 주로 활동하는 새벽 시간엔 답답한 헤드폰을 끼고, 내가 쓰는 기계식 키보드의 우렁찬 딸깍거림이 옆집에 피해주지 않길 노심초사할 정도로 방음이 안 됐다. 그런데 윗집에선 뒤꿈치로 바닥을 찍으며 걷는데 박자가 안 맞고 창밖에선 주정뱅이들이 노래를 부르는데 음정이 안 맞고 집 앞 슈퍼마켓의 대형 냉장고 실외기는 고주파 음으로 뇌파를 교란하며, 이틀이 멀다하고 악 쓰며 욕하는 소리가 날아들어 심리의 평온을 찢어발겨 놓기 일쑤였다. 결정적으로 앞집에 목소리 크면 장땡인 줄 아는 또라이가 사는데 잠 좀 자게 조용히 좀 해달라고 했더니 지랄마라고 도리어 큰소리 쳐서 경찰에 신고했다가 딱 내가 타겟이 되어버려 몹시 피곤했다. 좋은 음악을 듣고 살기에도 바쁜 귀로 적반하장의 쌍욕을 듣다보니 글을 쓸 수가 없어 턴테이블 원고를 지난주에 펑크냈고(죄송합니다;;) 이사한 지 두 달 만에 이사를 결심할 수밖에 없었다.

그럼에도 나는 깊은 산속의 절간에 들어가 글을 써재낄 스타일이 못 된다. 도시에서 돈도 벌어야 하고 치킨에 맥주도 사먹어야 한다. 예전에 홍대 앞의 방음 설비가 잘 된 24시간 개인 연습실을 빌려서 장편 소설을 두 편이나 완성했던 적이 있었다. 그것은 내게 아름다운 대안이 될 것 같았는데 문제는 집 월세에 작업실 월세까지 내다보면 치맥은 고사하고 A4지 살 돈도 떨어진다는 점이었다. 그런데 지하이긴 해도 달랑 월세 20에 주거와 방음부스가 합쳐진 공간에 살게 되었으니 오호 과연 신은 존재하는 것 아닌가 싶기도 하다.

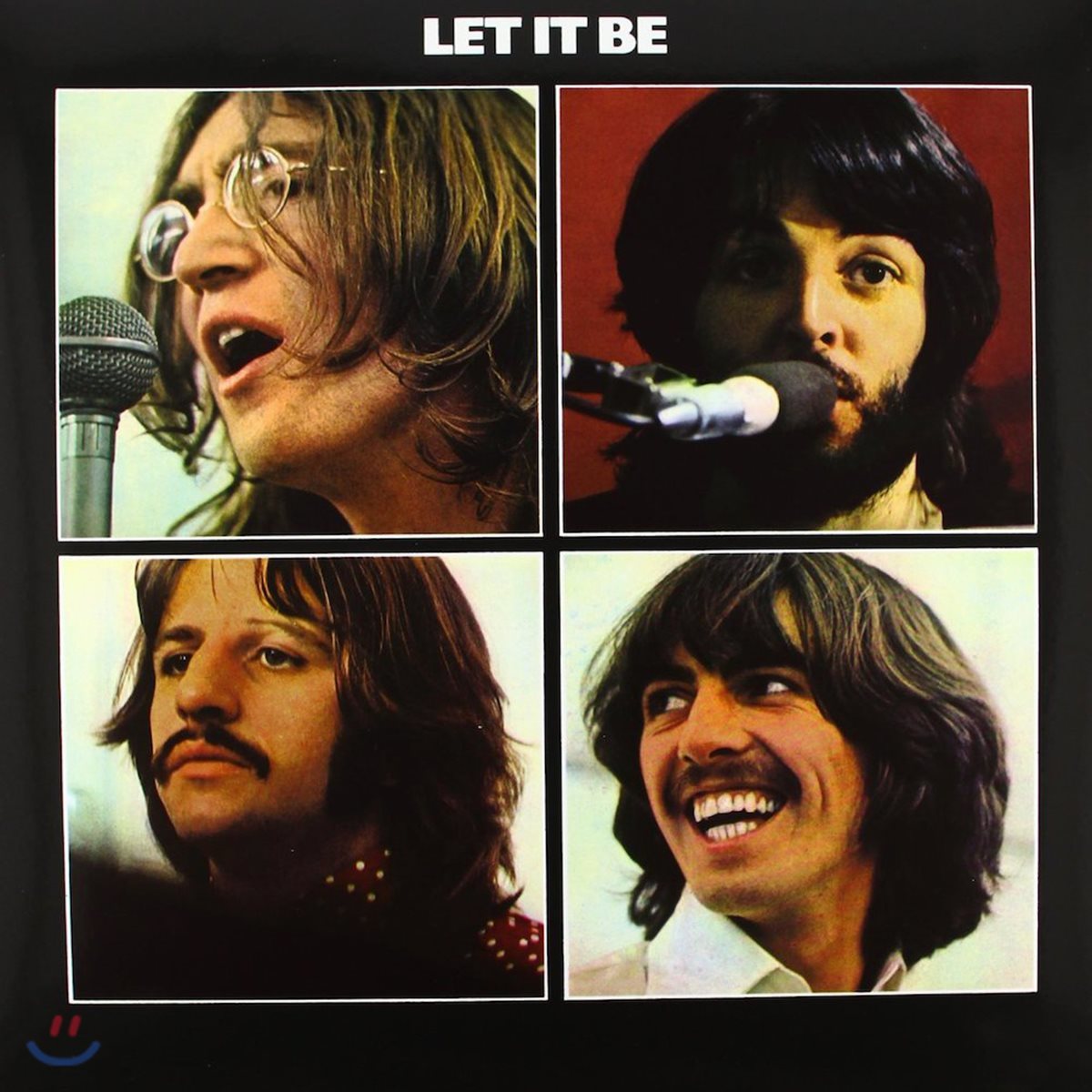

서론이 길었고(죄송합니다;;) 오늘의 음악을 이야기하자면 바로 비틀즈의 <우주를 가로질러Across the universe>되겠다. 횡단보도도 아니고, 대서양도 아니고, 우주를 가로지른다니 스케일 좀 보소. 비틀즈의 음악들은 만약 우주여행을 떠나게 된다면 꼭 챙겨가고 싶은 음악 일 순위다. 그들의 음악은 우주를 가로지르며 들어도 손색이 없을 것 같기 때문이다. 얼마 전 비틀즈 멤버 폴 매카트니 경이 최초로 내한공연을 했다. 늙어서라도 그가 와준 게 고마웠고 살아있음이 다행스럽게 생각되었다. 나는 안타깝게도 공연을 못 봤다. 티켓값이 없다는 매우 사소한 이유 때문이었다.

아쉬움을 대신해 기타를 잡고

캐번 클럽도 그렇고 우리나라에서도 밴드 라이브 클럽들은 대개 지하에 있다. 음악이 아닌 병신 같은 소리들은 지상에서 시끄러워 죽겠고 캄캄한 지하에 내려가야 비로소 음악을 들을 수 있다는 게 아이러니 하다. 밴드 음악이야 워낙 볼륨이 크니 방음 때문에 지하로 내려갈 수밖에 없는 것이겠지만 지상에 비해 현저히 환경이 나쁜 지하가 아름다운 음악이 연주되는 요람이 되는 게 경이롭다. 마음껏 소리 내며 살 수 없는 좁은 도시에서 값싼 지하 공간마저 없다면 밴드 음악을 하려는 사람들의 꿈들이 대신 땅속에 묻혀버렸을 것이다. 아아 남들의 발밑에서 음악을 연주하고 햇빛 안 드는 곳에서 예술혼의 불을 밝히는 이 땅의 모든 밴드들에게 제습기를 선물하고 싶다.

|

|

아무튼 벌써 결론이다.(죄송합니다;;) 이제 와서 비틀즈가 얼마나 위대했는지 얘기해봐야 의미가 희미하겠고 옛날 음악에만 집착하는 따분한 느낌을 지울 수도 없겠지만 밀폐된 지하에 앉아 비틀즈의 음악을 큰 볼륨으로 부르고 있자니

Nothing gonna change my world(아무것도 내 세상을 바꾸지 못해요)

이 후렴구 부분에서 나는 그의 강력한 멘탈을 느낀다. 어두운 지하에선 습기나 곰팡이로부터 자유로울 수 없겠지만 나도 존 레논의 멘탈을 본받아 아무것도 바꿀 수 없는 내 세상을 만들고 싶어지는 것이다.

끝으로 피오나 애플이 리메이크한 버전 영상을 링크해 본다. 아름다운 재해석이고, 특히 뮤직비디오는 이 세상의 시끄러움이 얼마나 폭력적으로 못났고 그에 비해 음악이 얼마나 아름다운 소리인지 잘 표현한 영상이다. 아 내가 하고 싶은 말이 딱 이 말이다. 칼럼은 발로 쓰고 감각적인 메시지는 뮤비로 때운다.(죄송합니다;;)

이 음악을 들으며 빨리 이삿짐 정리나 끝내야겠다.

[관련 기사]

- 박상 “웃기고 싶은 욕구는 변하지 않아”

- 스뽀오츠 정신과 부드러움이 필요한 시대

- 드레스덴 축제의 매혹적인 단조

- 공항에서 딱 떠오르는 노래, 거북이 〈비행기〉

- 아름답기만 한 건 아닌 우리의 봄

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

박상 (소설가)

소설가. 장편소설 『15번 진짜 안 와』, 『말이 되냐』,『예테보리 쌍쌍바』와 소설집 『이원식 씨의 타격폼』을 냈다.

![[요즘 독서 생활 탐구] 프란츠 김동연, 관객과 독자의 경계를 허물며](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251105-06187e87.jpg)

![[리뷰] 당신의 마음은 무엇으로 움직입니까](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250807-6a50262d.jpg)

![[큐레이션] 책의 재킷](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250725-7663977c.png)

![[더뮤지컬] <멤피스> 글래디스, 잘못된 나를 버릴 줄 아는 어른](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250718-d2e3516d.jpg)

![[더뮤지컬] 황석희 번역가, <원스>의 항해를 함께하며](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250401-58dae1ea.jpg)

![The Beatles (비틀즈) - Let It Be [LP]](https://image.yes24.com/goods/7866073?104x141)

inee78

2015.05.28

드미트리

2015.05.20

시골아낙

2015.05.19