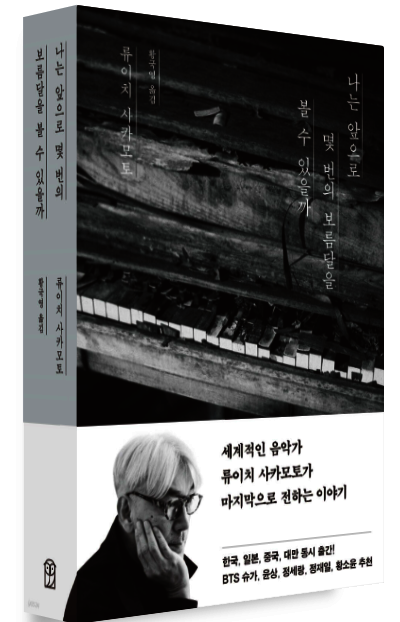

류이치 사카모토 저/황국영 역 | 위즈덤하우스

부재만큼 막강한 존재도 없다. 떠난 사람은 언제나 크고, 죽음 앞에서야 인간은 비로소 삶을 제대로 음미하기 시작한다. 여러 방면, 여러 대륙을 오가며 활동했던 세계적인 음악가 사카모토 류이치는 자신의 죽음 앞에서 어떻게 분투했는지 혹은 어떻게 받아들였는지, 이 마지막 책을 통해 참으로 아름답게 이야기하고 있다.

분명, 이 풍경은 더 이상 어디에도 존재하지 않는다는 ‘비재(非在)의 감각이 감당할 수 없을 정도의 향수를 불러일으키는 것이겠죠. 블루스는 19세기 후반, 강제적으로 미국에 끌려갔던 흑인 노예들이 만들어낸 음악 장르인데, 신기하게도 그들의 출신지인 아프리카 국가에는 정작 블루스 같은 음악이 없습니다. 이미 잃어버린 고향에 대한 노스탤지어가 새로운 문화를 탄생시킨 것이죠. 그래서 저는 향수의 감각이야말로, 예술에 가장 큰 영감을 주는 것 중 하나라고 생각합니다. (206-7쪽)

향수의 감각

노스탤지어는 고향을 몹시 그리워하는 마음, 혹은 지난 시절에 대한 그리움이다. 이는 단순히 ‘가고 싶은 마음’이 아니다. 오히려 ‘더는 그곳에 갈 수 없다’는 데서 비롯되는 슬픔에 가깝다. 왜 그럴까? 지나온 모든 곳은 이미 변했거나 더 이상 존재하지 않기 때문이다. 이미 없는 것을 그리워하는 것이 노스탤지어다. 소중한 기억, 즐거운 추억, 빛나는 시간들이 담겨 있는 그곳에 어떻게 해도 다가갈 수 없는 안타까움. 이러한 향수의 감각이 예술을 일으키는 가장 큰 원동력이라고 저자는 이야기하고 있다.

누구나 경험해보았을 것이다. 사랑하는 존재와 이별해야 했을 때, 추억이 가득한 집을 떠나 이사를 해야만 했을 때, 오랫동안 다녔던 직장을 그만두게 되었을 때, 다른 지역이나 다른 나라로 떠나 분주하게 생활하다가 문득 어디에도 마음을 두지 못하는 자신을 발견했을 때 우리는 커다란 공백에 빠진다. 내가 공백에 빠진 것인지, 내 안에 있던 공백을 보게 된 것인지는 분명치 않지만 무언가 결정적인 것을 잃어버린 것처럼 우리는 헛헛함을 느낀다. 이러한 상실감이나 그리움이 예술의 유일한 동기는 아니지만, 자신의 공백이나 균열을 어떻게든 봉합하려는 과정에서 글과 음악, 그림이나 조각, 영화나 춤과 같은 예술 행위가 극대화되는 것은 사실이다. 그런 의미에서 예술은 부재를 메우고 달래는 치유이면서도 거기에 그치지 않고 새로운 세계를 만들어냄으로써 부재를 존재로 치환해내는 행위에 해당한다.

나비의 낙하

저자가 인용한 하이쿠 시인 도미자와 가키오의 대표작을 들어보자.

나비의 낙하

그 소리 크게 울린

얼어붙은 날 (372쪽)

나비가 낙하하는 소리를 들은 적이 있는가? 이 시의 화자는 나비가 낙하하는 소리를 들었을 뿐만 아니라, 그 소리가 크게 울려 심지어 자신이 얼어붙었다고 표현한다. 이것은 또 무슨 의미일까? 하이쿠답게 더는 설명도 묘사도 없다. 독자가 여러 가지로 음미해볼 수 있는 여백 또한 시에 포함되어 있는 것이다.

나비의 날갯짓을 당연하게 생각하는 우리는 대개 나비의 올라감, 상승을 예상한다. 그런데 뜻하지도 않게 나비가 아래로 추락하는 상황, 나풀거리는 작고 가벼운 존재가 낙하했을 때의 충격이 너무나 커서 시인은 그 자리에 얼어붙고 만다. 천둥 번개가 내리친 것도 아니고, 커다란 새가 땅으로 곤두박질친 것도 아닌데, 그만큼이나 큰 소리를 들었다면 그 이유는 무엇일까? 작고 연약한 존재의 추락이 가엾게 느껴졌거나, 혹은 최근에 겪은 어떤 일을 떠올렸던 것일까? 상상을 해보자면 너무나 가벼워서 떨어질 거라 생각하지 못했던 존재의 추락은, 너무 어려서 아직 갈 길이 많이 남았다고 생각한 젊은이의 사망, 채 펴보지도 못한 뜻을 꺾어야만 했던 일처럼 안타까운 실패나 상실을 연상시켰을 수 있다. 하지만 그 이유를 추측하고 알아내려고 우리가 시를 읽는 것은 아니다. 이유나 사연은 사실 중요하지 않다.

시의 비밀은 오히려 다른 곳에 있다. 시인은 나비가 낙하하는 순간을 예리하게 포착함으로써 시간을 정지시킨다. 이 시를 읽는 우리는 시인의 시선으로 그 순간을 바라봄으로써 마치 세상이 잠시 멈춘 것 같은 경험을 하게 된다. 지금 내 앞에는 낙하하는 나비 한 마리가 있다. 물리적으로는 존재하지 않는 나비가, 내 시선을 완전히 사로잡는 유일한 존재가 되는 순간이다. 나는 이를 ‘시간의 배를 갈라 그 틈에 새로운 공간을, 세계를 만들어내는 마법’이라 표현한다. 부재를 존재로 치환하는 시의 힘, 예술이 해낼 수 있는 최상의 것은 바로 여기에 있다.

음악의 수행자

사카모토 류이치가 말년에 쓴 일기에는 “시인 프랭크 오하라, 윌리엄 카를로스 윌리엄스에게 흥미가 생기다(366쪽)”라는 구절이 들어 있다. 아, 이 대목에서 나는 크나큰 아쉬움을 느꼈다. 그가 만약 이 시인들을 조금 더 일찍 알았더라면 어땠을까? 사카모토는 시간이라는 것의 속임수, 서사의 허구를 매우 잘 알고 있었다. 소리와 소리의 관계를 치밀하게 구축하는 방식으로 만들어지는 전형적인 음악이 아닌, 자유로운 음악을 꿈꿨던 그는 음악에 필연적으로 내재되어 있는 선형적 시간성을 초월하고 싶어 했다. 평생의 탐구를 더 진전시키기 위해 시인들의 작업 방식을 가까이에서 들여다보았으면 좋았을 것이다. 시가 얼마나 자유자재로 시공간을 멈추고 바꾸면서 세계를 창조해내는지 그가 알았더라면, 사카모토의 이름으로 또 다른 음악들이 펼쳐졌을 것이다.

모두의 에고가 사라졌을 때, 좋은 연주를 할 수 있다. (365쪽)

그가 일기에 써넣은 문장처럼, 사카모토 류이치는 일생 동안 음악을 탐구하고 음악을 꿈꾸며 음악 그 자체를 살았던 수행자였으니 말이다.

* AI 학습 데이터 활용 금지

나는 앞으로 몇 번의 보름달을 볼 수 있을까

출판사 | 위즈덤하우스

변지영

작가, 임상·상담심리학 박사. 『순간의 빛일지라도, 우리는 무한』 『우울함이 아니라 지루함입니다』 『생각이 너무 많은 나에게』 『내 마음을 읽는 시간』 등을 썼다.

![[김승일의 시 수업] 김승일이 여러분 앞에서 시를 씀](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250806-39a2377a.jpg)

![[구구X리타] 책에 다가가기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250805-c6ca0efe.png)

![[리뷰] 얼음 속에 깃든 온기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250805-1c47e469.jpg)

![[인터뷰] 조예은 “소외되거나 경계 밖에 있는 존재들에게 서사를 부여하는 게 이야기의 의무라고 생각해요.”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250805-6c7f6d08.jpg)