“마흔은 괜찮지 않았다. 다 뿌리내린 줄 알았는데 그 뿌리가 얼마나 연약한지

깨닫는 시간의 연속이었다. 마흔은 그런 나이였다. 다시 흔들리는 나이.

마흔 즈음부터 일도 줄기 시작했고 아이는 점점 자라는데 내가 잘 키우는 건지 불안하고,

프리랜서 작가로 아내로 엄마로 딸로 언니로 며느리로 친구로 제대로 하고 있는 건지 모르겠고. 갈수록 익숙해져야 하는데 왜 계속 서툴고 미숙한 건지.

그런데 흔들리면서 몇 년 지내보니까 알겠더라.

힘들긴 하지만 아주 천천히, 정말 조금씩, 그렇지만 분명하게 괜찮아졌다.

그러니까 사십 대는 흔들리지만 분명히 괜찮아지는 날들의 합이었다.”

- 프롤로그 중에서

책이 마무리 될 때쯤이었나, 오랜만에 만난 작가는 동생의 이야기를 했다. 삼십 대 후반에 들어선 동생이 물었단다. 마흔은 괜찮으냐고. 스물아홉에서 서른으로 넘어갈 때는 삼십 대의 미래가 어느 정도 짐작이 됐고 크게 불안하지 않았는데 마흔은, 마흔 이후의 날들은 도무지 모르겠다면서. 나는 그 말에 크게 공감했다. 내가 그 언저리에 와 있기 때문이었다.

돌아보면 그랬다. 스물아홉에서 서른이 될 때 당장 눈앞의 미래가 궁금하지 않았다. 앞자리가 2에서 3으로 바뀌는 무게보다 뒷자리가 9에서 0이 된다는 게 가볍게 느껴졌다. 하던 일을 당장 그만둘 게 아니었고 주위의 친구들도 선배들도 이제 막 일을 시작해 다 엇비슷한 상황이었다. 하고 싶은 게 많았고 가고 싶은 곳도 많았다. 열심히 일 하면서 나름의 미래를 꿈꾸던 시절. 앞날을 생각하면 반쯤은 짐작이 되고 반쯤은 알 수 없던 때. 그러니까 불안보다는 약간의 설렘이 더 컸다.

그러나 마흔을 목전에 두고 그 이후의 날들은 좀처럼 그려지지 않는다. 서른둘에 회사를 뒤로 하고 긴 여행길에 올랐던 패기는 흐릿해졌다. 여행을 마치고 돌아와서 진로를 바꿔 다른 분야에 뛰어들어도 봤지만 낯선 세상에서 1년을 버티다 출판 일로 돌아왔을 때 생각했다. 이제 다시 쉽게 그 같은 결정은 하지 못할 거라고.

여행길에서 찍은 사진

여행길에서 찍은 사진

다시 책을 만들기 시작한 지 또 몇 년이 흘렀지만 여전히 잘 모르겠다. 세상이 좋아하는 것과 내가 좋아하는 것은 다르고, 세상이 말하는 잘 사는 방향과 내가 살고자 하는 방향은 다르고. 비슷한 처지의 친구, 선후배들은 결혼이다 일이다 유학이다 저마다 제각기 사느라 바쁘다. 거기에 사회생활하며 겉과 속이 달라야 하는 관계들 사이에서 지치고, 나름 열심히 달려온 것 같은데 뭔가 크게 흡족하진 않고. 심지어 좀 더 괜찮은 어른이 되고 싶었는데 옛날보다 더 나은 사람이 된 것 같지도 않다. 마흔을 향해 가며 나도 그 어딘가 쯤에서 휘청대고 있다.

작가의 긴 슬럼프를 봐왔다. 편집자인 내가 할 수 있는 게 믿고 기다려주는 것뿐이었는데 다행히 그녀는 그 자리에 주저앉지 않았다. 흔들렸던 시간을 지나와 천천히 긴 호흡으로 다시 걷기 시작하고 있다. 그녀는 이야기했다. 자신을 일으켜 세운 것은 매일의 산책과 그 길 위의 별것 아닌 들풀이었다고. 가라앉는 심신을 일으켜 걷고, 아무도 주목하지 않지만 아랑곳없이 제 자리에서 자기 속도로 자라나는 풀들을 보며 조금씩 스스로를 다시 찾아갈 수 있었다고. 그녀는 지금 흔들거리지 않게 된 것이 아니라 흔들리면서도 나아가고 있다. 천천히, 그러나 분명하게.

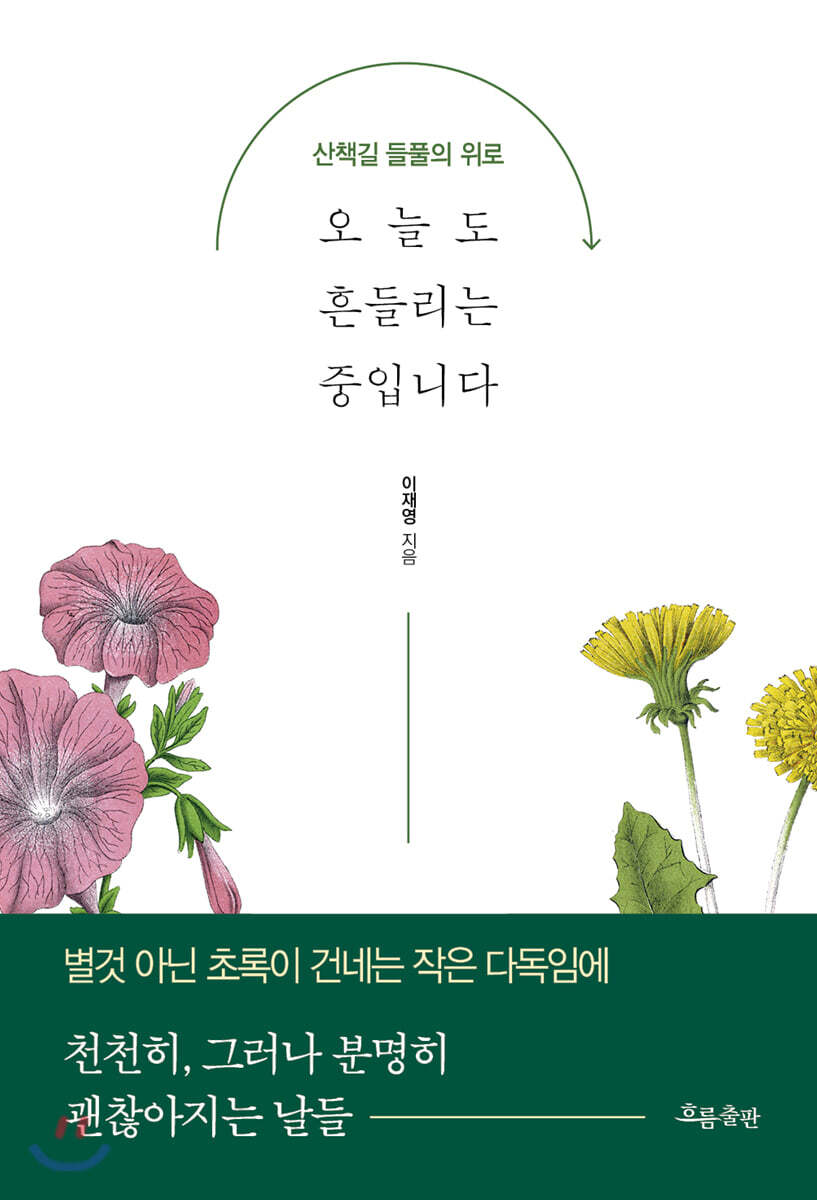

『오늘도 흔들리는 중입니다』는 작가가 그 시기의 날들을 돌아보고 그 산책길 위에서 만난 작고 여린 풀들을 기억하며 쓴 글이다. 나는 그 글을 읽으며 작가가 보내온 시간을 다시 한 번 더 이해하고, 여전히 통과해가고 있는 지금의 날들을 응원한다.

어느 새 정말 마흔이라는 나이가 코앞이다. 지금의 내 나이쯤이었던 선배들은 어느 새 훌쩍 마흔의 선에 닿아 있거나 이미 넘어가 있다. 때때로 작가의 지난날처럼 흔들거리고 있다는 그들의 이야기를 듣는다. 아마도 내가 모르는 순간에 어디에선가 그들은 좀 더 빈번히 흔들리고 더 크게 휘청거리고 있을 것이다. 그런 때이니까. 그래서 그럴까. 이미 먼저 그 시기를 걸어가고 있는 누군가가 흔들리지만 천천히, 그러나 분명히 괜찮아지더라고 담담히 건네는 이야기가 위로와 힘이 된다. 흔들리지 않게 되었다는 것보다 여전히, 계속 흔들리지만 그럼에도 불구하고 나아가고 있다는 이야기가.

“산책을 하면서부터 무채색의 세상이 온갖 풀들에 의해 색이 입히는 걸 봐왔다.

슬금슬금 작은 연둣빛으로 시작해서는 어느 새 초록 범벅이 되는 흐름.

계절을 넘어서며 아주 작은 것이 눈에 띄지 않게 지속되다가

순식간에 판이 뒤집어지는 걸 목격한다.

우리 집 담을 뒤덮고 있는 담쟁이도 마찬가지였다.

씨를 뿌려놓고 언제쯤 근사한 풍경이 될까

너무 아득해 상상도 하지 않았는데

이태 만인가 모래사장을 덮친 파도처럼

외벽을 기세 좋게 자신의 초록으로 뒤덮었다.

변화란 이런 것이구나. 그때 알았다.

나도 천천히 바꿔보자. 다시 시작해보자.

당장 달라지길 바라지 말고, 처음부터 너무 열심히 말고,

차츰차츰 나아지도록 천천히.”

- 본문 중에서

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

김수진(흐름출판 편집자)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[예스24 인문 MD 손민규 추천] 지금이라도 지구를 걱정해야 할 때 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/6/d/a/a/6daade7cc808f14c9860554465298872.jpg)

![[강화길의 추천사] 여기, 같은 곳에서 시작된 이야기들 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/1/c/7/4/1c74d757212edb19800e4e4389f013da.jpg)

![[예스24 경제경영 MD 박정윤] 이번 휴가, 두 권의 책을 가져간다면? | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/3/e/2/8/3e28f863b35e76abe2734f635b897ff4.jpg)

![[추천핑] 어쩔 수 없이 밀려남에 고하다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250919-727bd620.jpg)

![[큐레이션] 미국과 세계 경제](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250513-d76f4148.jpg)

![[리뷰] 역사에 대해 이야기한다는 것은](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250122-b3fd5867.png)

![[서점 직원의 선택] 새해를 함께 시작할 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250106-a898fddb.jpg)