김겨울 작가와 함께하는 예스24 ‘북클러버’ 3기 두 번째 모임이 지난 2월 21일 진행됐다. ‘북클러버’는 예스24에서 운영하는 오프라인 독서모임으로 일반 독자들로 구성된 ‘독립 북클러버’와 작가가 모임장이 되는 ‘작가의 북클러버’로 나뉜다. ‘작가의 북클러버’ 멤버들은 3개월간 세 권을 함께 읽고, 한 달에 한 번 모여 이야기를 나눈다. 김겨울 작가는 ‘소풍을 떠난 철학’을 주제로 3기 북클러버 멤버들과 2020년 1월부터 만나고 있다. 예스24 중고서점 홍대점에서 진행된 두 번째 모임에는 20여 명이 참석해 김겨울 작가와 함께 『식탁 위의 철학』을 이야기했다.

사실 먹는 행위는 우리의 뼈와 살을 다시 만들어내는 가장 기본적인 행위입니다. 음식에서 어떻게 철학적 사유가 나오는지 의아히 여기는 분이 있을지도 모르겠습니다. 그러나 음식에는 문화, 역사, 철학, 예술, 정치, 경제가 다 녹아들어 있습니다. 과거에는 철학이 과학의 부속물처럼 객관적인 진리를 얘기해야 한다고 여겼던 때도 있지만, 저는 이제 삶이 곧 철학이며, 일상에서 던지는 문제의식이 곧 철학이라는 생각이 듭니다. 그래서 음식은 그 자체가 훌륭한 철학적 소재였고, 부엌은 철학자의 공간으로 재탄생할 수 있었습니다.

- <들어가는 글> 중에서

『식탁 위의 철학』은 일상에서 접하는 음식을 통해 철학 개념을 설명한 교양 철학서다. 김치, 잡채, 비빔밥, 고춧가루 등 우리가 자주 먹는 음식에서 철학적 요소를 끄집어내 설명한다. 된장찌개에서 스피노자의 변용을, 짜장면에서 들뢰즈의 원복과 복제의 의미를 발견하는 식이다. 김겨울 작가는 『식탁 위의 철학』에 나오는 여러 음식과 첫 번째 모임에서 나눈 이야기를 소개한 후, 철학의 주요 개념인 ‘존재’와 ‘생성’을 설명했다.

“첫 번째 모임을 겪고도 두 번째 모임에 와주셔서 감사합니다. (웃음) 『식탁 위의 철학』 어떻게 읽으셨나요? ‘소풍을 떠난 철학’이라는 주제로 책을 읽으면서 철학을 구경하는 느낌이 들었으면 좋겠어요. 완벽히 이해하지 못해도 괜찮아요. 철학과 친해지는 게 우선입니다. 본격적인 토론에 앞서 서양 철학을 이야기할 때 꼭 필요한 개념을 설명하려고 해요.”

삶을 더 높은 차원에서 바라보는 힘

“지난 모임 때 철학이 어떤 의미가 있는지 같이 생각해 봤습니다. 더 높은 차원에서 삶을 추상화하는 힘이라고 했는데요. 다시 말하면 구체적인 상황을 설명하는 개념화된 언어를 사용할 줄 아는 힘이에요. 사실 우리가 매일 하는 건데요. 씻고 밥 먹는 활동들을 ‘일상’이라고 하잖아요. 개념화한 것이죠. 언어를 사용하는 모든 인간은 개념화, 추상화하고 있어요. 철학은 이걸 학문적으로 하는 것이고요.”

‘있음’을 사유하면 자연스럽게 ‘왜 있는가’라는 물음이 뒤따른다. 김겨울 작가는 “내가 존재하는 근거를 생각하면 부모, 조부모로 거슬러 올라가게 된다”면서 마지막에는 최종 근거에 다다른다고 설명했다. 더불어 최종 근거가 ‘무(無)’일 수 없다는 사실, 즉 무(無)에서 유(有)로 갈 수 없다는 것이 철학의 주요 개념인 ‘존재’가 설명하는 바라고 말했다.

“어떤 존재가 있으면 그 존재에 대한 근거를 찾기 마련이잖아요. 철학사에서 ‘존재’와 ‘생성’은 대비되는 개념인데요. 서양철학에서 ‘존재’ 측에 있는 사람들은 존재들의 근거인 최종 근거가 갑자기 나타날 수 없다고 생각합니다. 어떤 존재가 있고 존재의 계열을 통해서 지금의 존재들이 나온 것이고, 이에 대해서만 탐구할 거라고 결정하는 거예요. 철학적인 결단을 하는 거죠.”

‘존재’와 ‘생성’은 ‘일(一)’대’다(多)’의 관계이기도 하다. 여러 존재의 근거를 찾아 거슬러 올라가면 하나의 최종 근거로 수렴되는데 이때의 최종 근거는 다른 존재를 규정하지만, 자신의 존재 근거가 되지 않는다. 과거 서양 철학에서 형이상학을 제1철학이라 부른 것도 이 때문이다. 일(一)은 ‘존재’와 ‘정지’로, 다(多)는 ‘생성’과 ‘운동’으로 연결된다.

“예를 들어 볼까요? 우리는 소낙비, 장대비, 안개비처럼 특성에 따라 비를 구분해 부르지만, 때로는 ‘비’로 통칭하기도 하죠. 소낙비, 장대비 등의 현상이 개념화 과정을 거쳐 유의미한 사유의 대상인 ‘비’가 되는 거예요. 또 다른 예를 들어볼게요. 가령 어떤 사람이 아름다운 사랑 또는 아름다운 육체가 아니라 ‘아름다움’을 논하겠다고 해요. 이게 바로 개념화해 만들어 낸 존재를 철학적으로 연구하겠다고 결단하는 거예요. 그렇게 해야 더 근본적인 사유가 가능하다고 생각한 거죠. 삶을 더 높은 차원에서 바라보는 힘. 추상화는 철학의 기본적인 사유 방식입니다.”

존재로서의 최종 근거에 대해

플라톤의 <향연>을 읽으면서 우리는 철학의 기본적인 사유 방식, 즉 ‘추상화’를 이해할 수 있다. <향연>에 등장하는 소크라테스와 디오티마의 일화를 소개하면서 김겨울 작가는 “우리가 이야기하고자 하는 바는 존재로서의 최종 근거”라고 강조한 뒤 현대철학의 특징을 설명했다.

“<향연>을 보면 소크라테스와 디오티마의 대화가 나와요. 디오티마는 소크라테스에게 한 몸의 아름다움에서 시작해서 모든 몸의 아름다움으로 가고, 그다음에는 정신의 아름다움으로 간다고 합니다. 이렇게 추상화의 단계를 점점 높여가면 마지막에 아름다움 자체에 대한 사랑이 남아요. 무엇의 아름다움이 아니라 아름다움 자체죠. 이때의 아름다움은 항상 있는 거예요. 존재 그 자체여서 생성되거나 소멸하지도 않고 늘어나지도 줄어들지도 않죠. 보편적으로, 시공간을 초월해서 모두에게 아름답다고 할 수 있어요. 그래서 다른 아름다운 것들은 모두 이 아름다움 자체에 영향을 받으면서 생성하고 소멸해요. 지금 우리가 이야기하고자 하는 건 이런 겁니다. 존재로서의 최종 근거죠.”

추상화에 치중하는 분위기에서 철학자들은 개별의 다양성과 삶의 구체성으로 눈을 돌리기 시작했다. 김겨울 작가는 현대철학의 이러한 변화를 설명하면서 “통일과 해체 사이에서 줄다리기하는 것이 현대 철학의 역사”라고 정리했다.

“완벽하게 순수한 일(一)과 다(多)를 경험할 수는 없어요. 다만 철학적으로 논의하기 위해서 극단까지 가져가는 거예요. 양쪽 모두 장단이 있습니다. 『식탁 위의 철학』이 다(多)의 입장을 취하고 있지만, 그동안 ‘일(一)이 대세였다는 걸 이야기하고 싶었고요. 앞으로 다른 철학책을 읽을 때도 내가 읽는 이 책이 철학의 지도에서 어느 쪽에 위치하는지를 오늘 나눈 이야기를 바탕으로 알 수 있을 것 같습니다.”

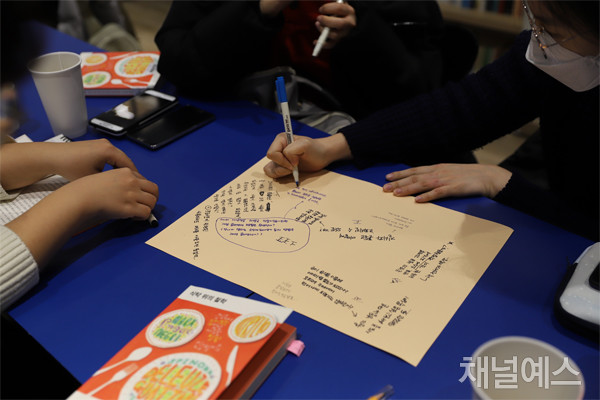

김겨울 작가의 설명이 끝나고 조별 토론이 시작됐다. 4개 조로 나뉜 멤버들은 ‘차별은 사라질 수 있는 문제인가?’, ‘차이와 다양성을 차별로 만들지 않기 위해 가장 효과적인 방법은 무엇인가?’, ‘작가가 말하는 소수자 되어보기는 효과적인가?’ 등을 주제로 한 시간가량 토론했다. 김겨울 작가는 토론 시간을 확인하며 모임을 이끄는가 하면 멤버들과 둘러 앉아 이야기하면서 새로운 화두를 던지기도 했다.

“오늘 논의한 내용이 바로 서양철학의 가장 중요한 주제입니다. 여러분이 쓰신 내용을 갈무리해서 올릴 예정인데요. 철학을 체화하는 데 오늘 함께 이야기한 내용이 도움이 되기를 바랍니다."

김겨울 작가와 함께하는 북클러버 3기는 마지막 모임을 앞두고 있다. 4월에 진행되는 세 번째 모임에서는 『과학자의 철학노트』 를 읽고 이야기 나눌 예정이다.

-

식탁 위의 철학신승철 저 | 동녘

저자는 수백 년 동안 전해 내려오며 삶의 이야기를 가득 담고 있는 음식은 그 자체가 하나의 철학이라고 말한다. 그래서 이 책에는 철학뿐만이 아니라 철학을 둘러싼 우리 삶의 이야기가 가득하다.

식탁 위의 철학

출판사 | 동녘

최진영

'이야기하면 견딜 수 있다'는 말을 좋아합니다.

![[둘이서] 김사월X이훤 - 두 번째 편지](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250103-4cab7b4b.jpg)

![[리뷰] 한국인과 일본인이 다른 심리학적 이유](https://image.yes24.com/images/chyes24/c/2/4/b/c24b77b962fe042ba63e840937f77195.jpg)

![10월 2주 채널예스 선정 신간 [인문/과학]](https://image.yes24.com/images/chyes24/a/7/b/5/a7b5957ac358c62916c8d2ec5d541cba.jpg)