이야기 하는 할머니가 되고 싶어요

그림책 『귤 사람』 의 김성라 작가가 독자들과 만났다. 지난 1월 10일 저녁, 시집서점 ‘위트 앤 시니컬’에서 이루어진 만남이었다. 남지은 시인의 사회로 진행된 이 날의 행사에는 ‘그림책을 읽는 시간詩間’이라는 이름이 붙었다.

남지은 시인은 “그림책 이야기를 하다 보면 건너가서 시 이야기를 같이 나눌 수 있을 거라는 생각을 하면서 ‘그림책을 읽는 시간詩間’이라는 제목을 붙였다. 그림책과 시가 어떻게 닿아 있는지 같이 발견하는 시간이 되었으면 좋겠다”고 말했다.

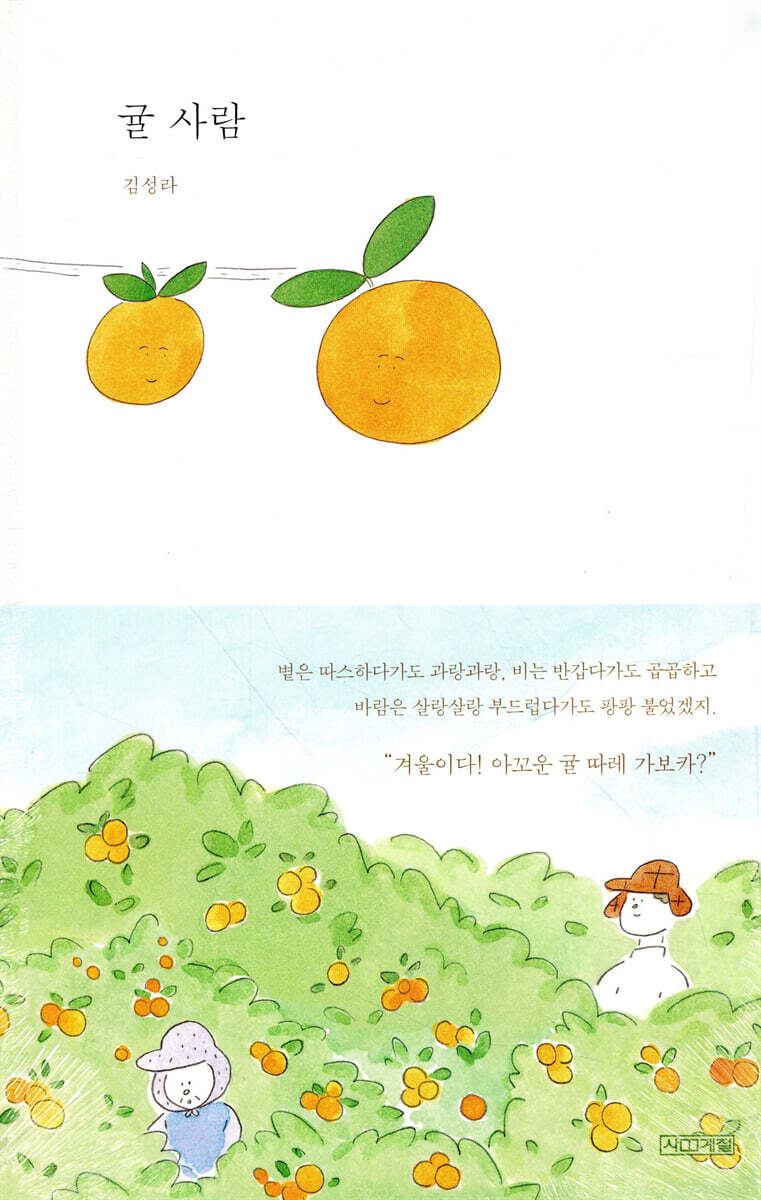

전작 『고사리 가방』 에서 향긋한 고사리와 제철나물, 봄의 숲에 대해 들려줬던 김성라 작가는 『귤 사람』 안에 또 다른 제주 이야기를 담아냈다. 온 가족이 모여 새벽부터 귤을 따는 모습을 쓰고 그리면서, 독자들에게 추운 시간 속의 따뜻한 기억을 선사한다.

책방 ‘위트 앤 시니컬’을 운영하며 김성라 작가와 함께 『귤 사람』 , 『눈사람 귤사람』을 기획한 유희경 시인은 “감히 말하건대 귤은 한국 사람들이 가장 사랑하는 과일이 아닌가 싶다. 그런 귤에 대한 그림책이 하나 나왔는데, 이름하여 『귤 사람』 이다. 이전에도 『고사리 가방』 으로 행사를 연 적이 있는데, 오늘은 더 많은 분들이 와주셔서 그만큼 기쁜 것 같다. 어린이책 전속 큐레이터이기도 한 남지은 시인의 사회로 진행되는 오늘의 시간은 김성라 작가와 같이 책도 읽고 대화도 나누는 시간이 되었으면 좋겠다”고 말했다. 뒤이어 남지은 시인이 『귤 사람』 의 앞부분을 낭독한 후, 김성라 작가와 대화를 시작했다.

남지은 : 처음에 『귤 사람』 이야기를 해야겠다고 생각하신 때가 언제였는지 궁금해요. 주인공 ‘나’의 이야기는 작가님의 것이기도 한 것 같은데요. 이 이야기를 쓰게 된 마음이 제주에 가기 전의 ‘나’가 가졌던 마음에서부터 피어났던 것 같아요.

김성라 : 저는 예전부터 계속 이야기를 하고 싶어 하는 사람이었어요. ‘이야기를 하는 할머니’가 되는 게 꿈이었고요. 그게 별로 어렵지 않은 일 같다는 생각을 했었어요. 그런데 이야기를 하는 방식이 뭐가 될지는 확신이 없었는데, 독립출판물을 여러 권 만들면서 책이라는 게 너무 좋아졌어요. 책에 대한 간절함이 생겼어요. 그때가 마침 『고사리 가방』 의 더미북을 만들었던 때였고 계약은 하지 않았던 상태였어요. 동시에 조금 안 좋은 일들이 일어나면서 새로운 것을 창작하는 일이 전혀 되지 않던 시기였어요. 그러면서도 이야기를 하고 싶은 마음은 있어서 친구한테 ‘내가 다음 이야기를 완성하지 못하면 여기 오지 않을 거야’라고 하면서 제주도로 내려갔어요. 그때가 마침 겨울이었고, 엄마한테는 ‘귤 이야기를 하러 왔다’는 핑계를 가지고 있었어요. 그래서 엄마가 새벽에 숙모의 과수원에 가면서 저를 깨우신 거예요.

어머니의 손에 이끌려 귤 밭으로 향하던 당시를 떠올리면서 김성라 작가가 말을 이어갔다.

김성라 : 그때는 기본적인 일상생활을 하기도 조금 어려웠던 시기였어요. 그래서 새벽 5시에 겨우 몸을 일으켜서 멍하게 과수원으로 향했는데요. 그때 제일 컸던 이미지는 어둠에 대한 거였어요. 과수원으로 가면서 지났던 깜깜한 도로, 그 위를 달리는 자동차들, 오름의 실루엣, 삼나무의 그림자 같은 깜깜한 풍경들이 되게 크게 남았어요. 과수원에 다녀와서 이야기를 만들거나 글을 쓰지는 않았지만, 먹으로 제가 봤던 깜깜한 이미지를 그렸어요. 그러면서 예전에 느꼈던, 뭔가를 만들 때의 기쁨 같은 게 다시 생겨났어요. 그렇게 계속 과수원에 가면서 사람들이 몸을 움직여서 하는 노동을 보기도 하고, 사람들이 하는 좋은 말들을 듣기도 하면서, 좋은 마음이 조금씩 차올랐어요. 이야기를 본격적으로 만들지는 못했지만 계속 스케치를 했었고요. 제가 봤던 어둠의 다음에 펼쳐지는 환한 풍경이라든가 제가 들었던 좋은 말들을 귤 따는 사람들의 이야기 안에 담으려고 했던 것 같아요.

시詩를 닮은 그림책

남지은 : 『고사리 가방』 속에 ‘자전적 에세이’, ‘짧은 단편 만화’라고 쓰여 있었어요. 스스로를 그림책 작가라고 정체 짓는 차별점이 있을까요?

김성라 : 『고사리 가방』 은 거의 8년 전부터 하고 싶었던 이야기였어요. 처음에는 어린이 그림책으로 풀어보려고 했는데 잘 안 됐고, 그 뒤에는 성인 대상의 그림책으로 풀어보려고 했었는데 그것도 잘 안 됐어요. 그러다가 친구가 만화로 풀어보면 어떻겠냐고 했어요. 그런데 제가 만화 작업을 해본 적이 없었거든요. 그래서 친구가 자기가 작업한 만화를 보여주기도 하고 만화책을 빌려주기도 하면서 제가 약간 용기를 가지게 됐어요. 연습장을 하나 사서 칸을 나누면서 작업했는데, 그게 저한테 잘 맞더라고요. 그런데 만화의 형식이었지만 저는 계속 그림책을 하고 싶어 했고, 펼침면 같은 경우는 그림책의 형식을 가지고 오기도 했어요. 스스로는 만화책이나 그림책이라는 생각을 하지는 않았고, 그냥 이야기의 흐름에 따라서 형식을 가지고 왔고요. 그때 김한민 작가의 『책섬』 을 보면서 용기를 많이 가졌어요. 그림이 표현되는 방식도 자유로웠고, 소설인지 만화인지 규정지을 수 없는 자유로운 형식이 있었거든요. 저도 뭔가 규정지으려 하지 않았어요. 독자가 어떻게 받아들이느냐에 따라서 그림책이나 에세이, 만화가 될 수도 있는데요. 그림책으로 봐주시면 제일 좋은 것 같아요.

남지은 : 『귤 사람』 을 읽으면서 ‘시’와 참 많이 닮아있다는 생각을 했어요. 제주의 말 같은 경우에도 뜻풀이가 되어 있고 그대로 살아서 들리잖아요. 언어의 울림이라든가 말맛을 느끼는 것도 이 책에서 찾은 ‘시’였던 것 같아요. 작가님이 이 그림책을 덮으면서 떠올랐던 시를 한 편 가지고 오셨죠? 어떤 시인가요?

김성라 : 이 책의 작업을 시작할 때부터 노트에 적어 놓고 계속 보던 시인데요. 겨울은 제일 추운 계절이지만 이상하게도 따뜻하다는 말을 제일 많이 하게 되는 계절인 것 같아요. 어둠 속의 따스한 노란 빛, 몽글몽글한 옷을 입고 있는 사람들, 그 옷을 입고 각자 따뜻한 곳으로 가고 있는 사람들, 그런 것들이 따뜻하다고 많이 느꼈어요. 그런 따뜻함을 자꾸 생각하려고 이 시를 계속 보려고 했던 것 같아요. 곽재구 시인의 「노란색 택시」입니다.

김성라 작가의 시 낭독이 이어졌다. 이후 두 사람은 시를 닮은 그림책, 그림책을 닮은 시에 대해 이야기를 나눴다.

남지은 : 그림책 작업하실 때 시를 많이 보세요? 거기에서 영감을 많이 얻으시나요?

김성라 : 네, 시를 보면 어떤 이미지가 그려져요. 작업을 시작하기 전에 작업실에 앉아서 한두 편 시집 꺼내서 보기도 하고요.

남지은 : 신기한 것 같아요. 저는 시 쓸 때 시집 안 보거든요(웃음). 시를 너무 잘 쓰는 사람들이 내가 할 말을 이미 다 한 것 같고, 그래서 시집을 보면 주눅 드는 마음이 들어요(웃음). 그래서 저는 거꾸로 그림책을 펼쳐서 많이 보거든요. 작가님과 이야기를 하다 보니까 시 이야기를 많이 하시더라고요. 저는 그림책 이야기를 많이 하고요. 서로 다른 장르에서 영향을 많이 받는다는 생각을 했었어요.

김성라 : 시집은 제가 즐길 수 있는 유일한 책인 것 같아요. 저는 시를 쓰지 않을 거고 할 수 없다는 걸 알기 때문에(웃음), 보면서 아름답다고 즐길 수만 있는 책인 것 같아요. 그리고 어려워하거나 해석하려고 하지 않고, 약간 회화를 보듯이 나의 감상에 맡기고 자유롭게 보는 유일한 책인 것 같아요.

남지은 : 다음 책 계획을 여쭤보고 싶어요.

김성라 : 해녀 할머니가 나오는 바다 이야기를 하고 싶어요. 그런데 이 이야기가 저한테는 너무 힘든 작업이어서, 다른 작업을 할 때보다 되게 힘들어하는데요. 천천히 천천히 해나가고 있어요.

남지은 : 『귤 사람』 이 세상에 나온 기쁨이나 독자 분들을 만나서 이야기하는 기쁨을 조금 더 만끽하셔서, 그 힘으로 다음 책 작업을 하실 수 있으면 좋겠다는 생각이 들어요. ‘이야기하는 할머니’가 되셨으면 좋겠다는 생각이 들고, 그러실 수 있을 거라는 생각이 드는데요. 김성라 작가님을 응원하는 마음으로, 그리고 이렇게 추운 겨울 저녁에 모여주신 여러분들에게 읽어드리고 싶어서 그림책을 가지고 왔어요. 『구덩이』 라는 제목의 그림책입니다.

남지은 시인이 『구덩이』 를 읽자, 김성라 작가는 “시인님이 이 책을 골라 오셔서 깜짝 놀랐다”고 말했다. 오늘의 만남을 마무리하며 독자들에게 전하고 싶었던 이야기와 닿아 있다는 이유였다.

김성라 : 작업할 때 계속 지하로 내려가고 있다는 느낌을 받을 때가 많이 있어요. 혼자서 계속 깊은 곳을 들여다봐야 되는 일 같아서 지하로 내려가는 느낌이 들기도 하는데요. 그때 생각하는 이미지가 있어요. 예전에 막차를 타고 집에 가던 길이었는데, 을지로에서 지하도로 향하는 계단의 입구만 불이 환하게 밝혀져 있었어요. 지하로 내려가면 다양한 가게들도 있고 전철을 타고 다른 곳으로 향할 수도 있잖아요. 오늘 이 자리가 계단으로 나와서 어딘가로 이어지는 길이라고 생각해요.

-

귤 사람김성라 글그림 | 사계절

있다가도 없고 없다가도 있게 되는 일이 프리랜서의 일이라지만, 겨울은 유독 프리랜서에게 견디기 힘든 계절. 드문드문 오던 일 의뢰도 끊기고 시간이 멈춘 것만 같을 때, 12월의 귤이 ‘나’를 부른다. 온 가족이 모여 후루룩 국수 먹고 채비하면 노란 귤로 까마득한 귤 밭이 펼쳐진다.

임나리

그저 우리 사는 이야기면 족합니다.

![[예스24 리뷰] ‘미친 매지’에서 연쇄살인마까지, 여성의 괴물들](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250402-fe92630f.jpg)

![[리뷰] 아이들의 그늘을 걷어주는 베스트셀러 소설](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/11/20241119-aeafdcc2.jpg)