“와 저기는 세상의 끝인 것만 같다.” 라고 했는데 당연히 또 길은 이어졌다.

끝과 시작. 마무리와 타협, 다시 기대와 다짐의 시간이다. 12.31 23:59:59가 01.01. 00:00:00으로 바뀌는 순간 저 놀라운 숫자의 변화처럼 내 손에도 모든 걸 다시 설정하고 시작할 수 있는 버튼이 하나 생긴 느낌. 해가 바뀐다. 사실 개인적으로는 해가 바뀌는 것에 무감해진 지 꽤 됐다. 그러니까 올해는 ‘노는 수요일’이 하루 더 있었고, 어김없이 늦잠을 잤고(이번에는 새해 첫날까지 늦잠이냐는 잔소리도 없었다. 이런.), 먹을 건 또 먹어줘야 하니까 떡국을 먹고, 책을 한 권 보고, 눕고 앉고 먹고를 반복하는 충만한 하루를 보냈다. 게다가 이번에는 1월 1일이 되는 순간도 놓쳤다. 작년까지는 그래도 땡 하는 순간은 지켜보고 딴짓을 했는데 올해는 어라 하고 보니 새해가 밝았다. 역시 아무 일도 일어나지 않았다.

올해는 계획도 없다. 실은 아무 대책 없이 새해를 맞은 것뿐이긴 한데, 가만 보니 이것도 크게 나쁠 건 없다는 생각이다. 따지고 보면 우리는 일 년 단위뿐 아니라 매달, 매주, 매일, 하루에도 몇 번씩 무언가를 시작하고 끝내니까. 순간순간 분 단위 계획을 세우고 하나하나 완수해가다 보면 하루가 가고 그렇게 한 주가 한 달이 지나가니까. 그러다 불쑥 일 년짜리 계획이 생겨버리면 그것은 그것대로 그때 시작하면 좋은 것이고. 새해 첫날 혹은 첫 달에 무언가를 꼭 시작해야만 하는 것은 아닌 것이다. 게으른 자의 자기변명이라 한다면? 눈치 챘다면 변명의 여지는 없다.

계획은 없지만 질문은 하나 들고 시작한다. 그렇게 방에 누워 굴러서 해를 넘어가고 있을 때 머리도 생각도 같이 굴러 그 뒹구는 와중에 책을 보고 친구들과의 대화를 들여다보며 질문을 하나 건졌다. 어떤 사람이 될 것인가. 종종 떠올리는 것이기도 하고, 특별히 답을 찾을 생각은 없어서(답이 있지도 않은 것 같다.) 언제까지고 계속되기를 바라는 질문이기도 한데 새삼 다시 꺼냈다. 본받고 싶은 청춘이었다는 말, 그 시절에 있어줘서 고맙다는 말, 미안했다는 말. 연말을 맞아 뜬금없이 시작했던 오글거리는 대화들을 다시 보면서 내가, 우리가 그런 사람인가 하다가, 그렇거나 말거나 그럼 이제 어떤 사람이 될 것인가.에 달한 것이다.

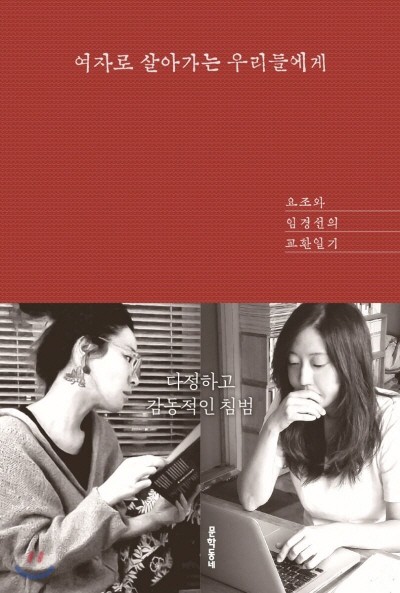

그리고 『여자로 살아가는 우리들에게』 . 12월 31일과 1월 1일에 걸쳐서 읽었으니 이 책은 나의 2019년과 2020년을 연결한다. 아주 적절한 시기, 적절한 책이었다. 책은 ‘여자로 살아가는 우리들에게’였다가 ‘살아가는 우리들에게’가 되기도 했고, 조언자의 목소리였다가 나의 목소리가 되기도 했다. 나보다 반걸음쯤 앞서 걷고 있는 그들을 응원하고 싶어졌다. 뒤에서, 가끔은 옆에서 같이 걷고 싶어졌다. 나에게는 이 두 작가에 대한 경험치가 많지 않은 것이 오히려 이 책을 더 흥미롭게 했다. 의외의 발견이었다. 좋은 의미에서. 그렇구나 그렇지 오오 하다가 한번씩 극한의 공감에 겨워 한참을 푸드덕거렸다. 와 내가 쓴 줄. 이러면서.

그래서, 어떤 사람이 될 것인가로 돌아가면, 책을 보는 동안은 나도 이렇게 살아야지. 혹은 아니 아무래도 이건 무리. 하는 생각들이 있었는데 책을 덮고 나니 지금은 그냥 내가 누군가에게 임경선이고 또 요조라면 좋겠다. 왜인지 이런 누군가가 옆에 있었으면 하는 마음보다 누군가에게 그런 사람이고 싶다는 마음이 더 크게 남았다.

이렇게 저를 오랫동안 지켜봐오고 좋아해주는 사람들이 던지는 이런저런 저에 대한 장담들은 때론 맞고 때론 틀리기도 하지만요. 맞고 틀리고랑 관계없이 매번 저를 행복하게 해주는 것은 분명해요.

더군다나 어느 정도 거리를 두는 것이 자연스러워진 요즘의 인간관계를 생각해보면 더 그래요. 타인으로부터 상처를 입는 것도 싫고 타인에게 상처를 주고 싶지도 않은 조심스러움을 저는 좋아하는 편이지만, 그것이 가끔 무미건조하게 여겨지는 것도 사실이잖아요.

특히 스스로 많이 나약하고 고독해졌다고 느껴질 때 ‘야, 너 바쁜 거 아는데 그래도 나랑 이번 주말에 카레를 먹으러 가야 해. 거기 카레 완전 네 스타일이야’ 같은 연락은, 쭈뼛쭈뼛 간만 보다 끝나는 것 같은 세상 속에서 참으로 다정하고 감동적인 침범이에요.

- 요조,임경선 『여자로 살아가는 우리들에게』 148쪽

무미건조했던 연말 연초를 파릇파릇하게 장식해준, 친구들의 조금은 쑥스러운 그 말들은 아마 무척 오래 가지고 있던 것들일 거다. 자주 꺼내서 만지고 고치고 다시 매무새를 다듬은 문장일 거다. 나도 그러니까. 어떤 말을 어떻게 해야 힘을 줄 수 있을까, 앞뒤없이 믿을 구석이 되어줄 수 있을까, 꼭 필요한 그 때에 에두르지 않고 오해의 여지 없이 마음을 전할 수 있을까. 이런 것들을 고민하면서 말들을 차곡차곡 저장해 두니까. 늘 고마움을 먼저 얘기해주는, 말도 안되는 나를 늘 말도 안되게 멋있게 받아주는 이들에게 간 볼 것 없이, 마음껏 다정한 사람이 되어야지. 이건 일단 일 년짜리 계획이다.

-

여자로 살아가는 우리들에게요조, 임경선 저 | 문학동네

어린 시절 다른 이들이 침범할 수 없는 우정을 나누던 단짝소녀들이 그랬듯이 ‘교환일기’를 쓰기 시작한다. 완연한 어른 여성이 되어 여자로 살아가며 보고 느끼고 경험한 모든 것에 대해 낱낱이 기록한 교환일기를 주고받은 두 여자, 바로 요조와 임경선이다.

여자로 살아가는 우리들에게

출판사 | 문학동네

여자로 살아가는 우리들에게

출판사 | 문학동네

박형욱(도서 PD)

책을 읽고 고르고 사고 팝니다. 아직은 ‘역시’ 보다는 ‘정말?’을 많이 듣고 싶은데 이번 생에는 글렀습니다. 그것대로의 좋은 점을 찾으며 삽니다.

![[인터뷰] 이예지 “인간이라는 텍스트는 계속 흥미로운 주제일 것 같습니다”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251024-ac0635c0.jpg)

![[김해인의 만화 절경] 슬퍼할 줄 아는 자는 복이 있나니](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250714-c82c4744.jpg)

![[리뷰] 오늘은 미래의 어느 날 환한 기억이 될 것이다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250326-99394b10.jpg)

![[여성의 날] 우리는 유령국가다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250306-722027e6.png)

![[둘이서] 김사월X이훤 – 첫 번째 편지](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241220-3c544936.jpg)