친구와 카페에서 신나게 수다를 떨고 나오는 길에 어떤 눈과 눈이 마주쳤다. 몸통 부분에 눈알 스티커 두 개가 붙어있는 눈이 있는 전봇대였다. 아이 컨택을 하고 난 뒤라서 그런지 전봇대가 마치 감정이 있는 생물처럼 느껴졌다. 어두운 골목길을 쫓기듯 걸어가는 사람들을 안심시키기 위한 세상 착한 표정을 짓고서, ‘내가 지켜볼 테니 괜찮아, 마음 편히 지나가렴’ 말하는 것 같았다.

지나가던 행인이 우연히 전봇대와 눈이 마주칠 그 순간을 상상하며 전봇대에 스티커를 붙여놓았을 어떤 사람이 떠올랐다. 아무것도 아닐 수 있지만, 의미를 부여하면 특별해진다는 것을 아는 사람. 그는 분명 일상을 세심하게 살아가는 사람일 것이다. 그의 귀여운 아이디어를 간직하고 싶어 착한 눈의 전봇대를 사진 찍어 남겨두었다. 깜깜한 밤을 환히 비추는 눈 있는 전봇대 사진을 볼 때 마다 스티커를 붙여놓은 사람이 생각나고, 그의 디테일에 새삼 감동한다. 깨알 같은 삶의 즐거움은, 예상하지 못한 순간에 전혀 기대하지 않았던 곳에서 온다.

제가 받은 입장권은 ‘동그란 스티커’였습니다. 파란색 스티커에는 방문 날짜가 찍혀 있었습니다. 직원은 스티커를 건네며, 이 스티커를 입장권이나 옷이나 사물에 부착하면 된다고 안내해주었습니다. 새로운 형태의 입장권에 참신함을 느꼈습니다. 게다가 전시가 바뀔 때마다 스티커 색상도 바뀐다고 합니다. 즉 이번 전시 입장권이 파란색 스티커였다면 다음 전시 입장권은 초록색 스티커가 되는 거죠. (중략)

일반적인 사각형 입장권은 의외로 부피가 커서 다이어리 등에 부착하기도 쉽지 않고, 별도로 보관하기도 애매합니다. 보관은 했지만 나중에 어디에 두었는지조차 잊어버리는 경우도 많았습니다. 21_21 디자인 사이트에서 준 스티커는 아예 부착식인데다 작은 원형이다 보니 어디에나 잘 붙일 수 있었습니다. 어디든 깔끔하게 붙이기만 하면 그때의 기억과 흔적을 담을 수 있습니다. 저는 한동안 휴대폰 뒷면에 스티커를 붙이고 다니며, 일본 여행을 회상하고 당시 가졌던 느낌을 계속 떠올렸습니다.

-생각노트, 『도쿄의 디테일』 204-205쪽

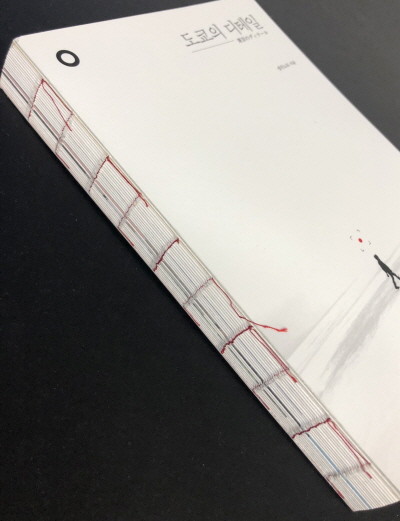

저자가 4박 5일 동안 도쿄를 여행하며 발견한 다양한 아이디어와 영감들을 기록한 책 『도쿄의 디테일』 은 제본부터 남다르다. 특히 ‘고객을 위한 배려’ 사례를 많이 소개하는 책이라 그런지, 제본 과정에서부터 독자를 무척이나 배려했다는 게 느껴진다.

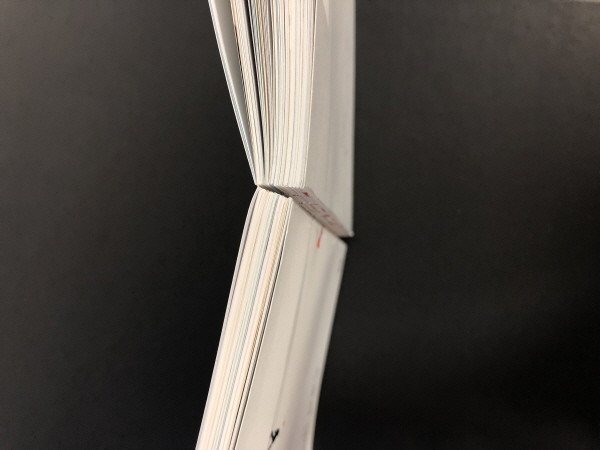

여느 책과 달리 실 제본 형태로 되어 있어 책 가운데를 힘줘 누르지 않아도 페이지가 활짝 펼쳐지기 때문에 페이지가 넘어가지 않게 다른 책으로 눌러줄 필요가 없다. 위의 책 속 문장을 옮겨 적을 때, 너무 편해서 몇 번이나 감탄했는지 모른다.(보통은 왼쪽 팔꿈치로 책 가운데를 누르며 반쯤 기울어진 아슬아슬한 자세로 옮겨 적는다)

얼핏, 사각형 입장권을 동그란 스티커로 바꾸는 건 별 것 아닌 일처럼 느껴진다. 하지만 입장권을 보관해야 할 사람의 입장에서, 그의 사정을 생각하지 않는다면 절대 나올 수 없는 아이디어다. 이 책의 실 제본도 그렇고, 전봇대의 눈도 그렇다. 독자의 불편함과 깜깜한 골목길을 지나는 행인의 두려움을 생각하지 못한다면, 불가능하다. 배려에서 싹트는 디테일 이라니. 작은 차이가 만드는 감동의 순간이다.

빈센트는 이 집에 ‘아폴로니아Apollonia’라는 이름을 붙여주었다. 예쁜 영문 서체의 그 이름이 문패를 대신한다. 집에 이름을 지어주면서 이 공간의 주인은 분명해졌다.

“아폴로니아는 알바니아의 피에르 지역에 있는 항구 도시 이름이야. 그 도시를 여행한 적은 없어. 하지만 그 이름만큼 도시 자체가 예쁘고 따뜻할 것 같아서, 고대 그리스 로마 시대의 활기찬 ‘사색 도시’를 떠올리며 고른 거야. 난 이 집이 아폴로니아만큼 활기찬 공간이 돼서 아내와 친구들의 아지트가 되면 좋겠거든. 사는 사람과 방문한 사람이 모두 주인이 되는, 그런 개방된 집을 생각하며 지은 이름이야.”

아폴로니아라는 이름 위에는 파인애플 문양을 새겼다. 자신이 살아갈 집의 문양을 고른 것으로, 삶의 태도 역시 명쾌해진다.

“파인애플은 1400년대 유럽 귀족 가문의 상징적인 문양이었어. 그때는 파인애플이 워낙 귀했거든. 그래서 대문에 파인애플 문양을 담는 것으로 ‘극진한 대접과 환영’ 인사를 전했지. 이 집에 들르는 이들에게 귀한 파인애플을 나누겠다는 넉넉한 인심을 나타내는 셈이야.”

나의 집에 돌아와 현관 앞에 잠시 멈췄다. 403호. 현재의 나는 4층, 3번째 집에 사는 사람이었다. 파인애플 문양을 더한 집에 사는 사람에 비하면 얼마나 건조하고 냉랭한 삶인지. 우리는 남들이 대량으로 정한 기호에 맞춰 무미건조하게 사느라 마땅한 이름을 짓고 사는 법을 잊어버린 건지 모른다.

-빈센트, 강승민 『쓸모인류』 중

최근 방영된 SBS스페셜의 ‘가회동 집사 빈센트’ 편에 출연한 빈센트. 영상을 통해 본 그는 더 반짝반짝 빛이 났다. ‘인간의 도리를 다하기 위해’ 매일 아침 못난이 빵을 굽는 68세 어른. 필요한 물건을 직접 만들고, 고치고, 깐깐하게 고른 재료로 손수 요리하는 모습도 인상적이었지만, 무엇보다 본인의 집에 이름을 지어 그 공간을 의미 있게 만들어가는 디테일에 반하고 말았다. 몇 층 몇 번째 집인지 일련의 숫자로만 구분되는 나의 집을 떠올려본다. 고대 그리스 로마 시대의 활기찬 도시를 떠올리며 집으로 들어가는 사람의 삶과 아무 생각 없이 집으로 들어가는 나의 삶의 온도차는 얼마나 클까.

그의 디테일에 감동한 뒤, 내가 머물고 싶은 공간에 대해 생각해본다. 예쁘고 따뜻한 곳이라면 좋겠다. 실제 그런 곳이 있다면 그 장소는 어떤 이름을 갖고 있을까? 어떤 생각과 태도를 붙잡고 살아야 할지 헷갈릴 때, 고심 끝에 정한 집의 이름이 힌트를 줄지도 모른다. 그 곳에 가장 어울리는 이름을 찾는 과정 중에 살고 싶은 삶에 대해서 치열하게 고민했을 테니까. 즐거움을 넘어 감동을 주고, 삶의 방향도 잡아주는 디테일이여. 생활의 디테일이 이렇게나 중요하다!

최지혜

좋은 건 좋다고 꼭 말하는 사람

![[큐레이션] 사랑을 들려주는 동화](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250708-0e176043.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 선물 같은 날들이 펼쳐지기를](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250123-2df351ed.jpg)